2024年6月Cell期刊精华

来源:生物谷原创 2024-06-30 09:53

助力试管婴儿技术!Cell:原始内胚层干细胞具有惊人的自我再生潜力,竟可以重建胚胎、为何个体间存在寿命长短的差异?Cell:生殖细胞和体细胞中的mRNA水平变化影响不同宿主个体的寿命

2024年6月份即将结束,6月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

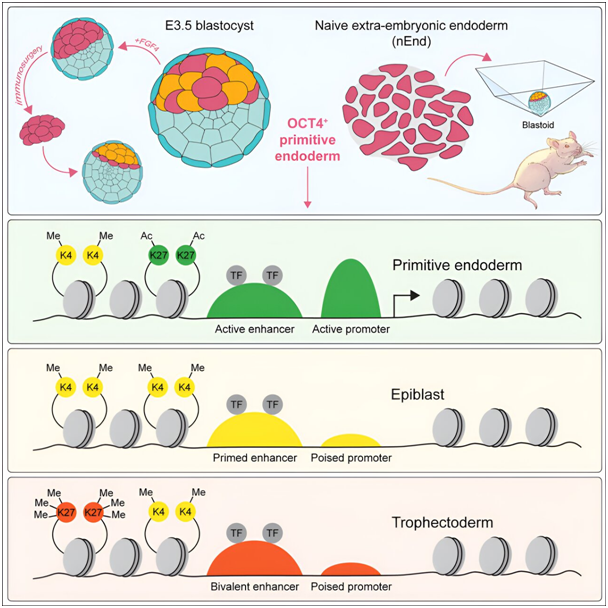

1.助力试管婴儿技术!Cell:原始内胚层干细胞具有惊人的自我再生潜力,竟可以重建胚胎

doi:10.1016/j.cell.2024.05.051

在一项新的研究中,来自哥本哈根大学的研究人员发现,小鼠早期胚胎中的一种鲜为人知的多功能干细胞——原始内胚层细胞(或称下胚层细胞)——可能是解锁高效生育疗法的新钥匙。相关研究结果于2024年6月24日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“The primitive endoderm supports lineage plasticity to enable regulative development”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.051

论文第一作者、哥本哈根大学博士生Madeleine Linneberg-Agerholm说,“我们正在研究小鼠胚胎中称为原始内胚层细胞(primitive endoderm)的细胞,其也被称为下胚层细胞(hypoblast)。我们发现这些细胞是独一无二的,因为它们可以自行生成胚胎。特别令人感兴趣的是,近期的一项研究表明,原始内胚层细胞是胚胎中唯一与临床高植入成功率有关的细胞类型。”

她补充说,“这些细胞通常只为正常胚胎提供营养和支持,但当我们分离出这些细胞时,它们竟可以自己重造胚胎,这是一个非常令人惊讶的发现。”

研究团队还成功地在体外培养出高效率的“类胚泡”(blastoids)——基于原始内胚层干细胞的胚胎模型,有望作为研发提升试管婴儿成功率新药的有力工具。

论文通讯作者、哥本哈根大学的Joshua Brickman教授说,“这对于改善目前的不孕症治疗方法尤为重要,因为可塑性和稳健性是胚胎能在非自然环境及移植过程中存活的关键。”虽然该研究基于小鼠模型,但研究者正考虑将此方向拓展至人类干细胞研究。

2.为何个体间存在寿命长短的差异?Cell:生殖细胞和体细胞中的mRNA水平变化影响不同宿主个体的寿命

doi:10.1016/j.cell.2024.05.050

为何个体间存在寿命长短的差异?遗传密码中的基因虽在抵御疾病和维持整体健康中扮演关键角色,但遗传序列的微小变化仅能解释约30%的人类寿命自然变异。

深入探究分子层面的老化机制,对于阐明寿命差异至关重要,然而,在人类中研究这一点所需的速度、规模和精确度实属挑战。因此,科学家们转而研究秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)。该物种与人类共享诸多生物学特性,并展现出显著的寿命自然差异。

在一项新的研究中,来自巴塞罗那科技研究院基因组调控中心的研究人员监测了数千条在严格控制环境下生长的、遗传一致的线虫,他们惊奇地发现即便饮食、温度及外界威胁一致,线虫个体间寿命仍表现出长短不一。相关研究结果于2024年6月21日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Systematic mapping of organism-scale gene-regulatory networks in aging using population asynchrony”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.050

研究揭示,生殖细胞与体细胞间mRNA平衡的动态变化,即“脱钩”现象,是造成寿命差异的核心因素。至少40个基因组成的网络影响这一平衡状态,这些基因广泛参与调节代谢至神经内分泌系统的多方面功能。研究通过基因敲降技术证实,特定基因活性的微调既能延长也能缩短线虫寿命,并且在某些情况下,还能提升所谓的“健康寿命”,即维持高质量生活的时期。

论文第一作者、巴塞罗那科技研究院基因组调控中心研究员Matthias Eder博士说,“线虫寿命能达8天抑或是20天,这一巨大差异似乎取决于其基因活性的某种随机变异性。一部分线虫似乎格外幸运,它们恰巧在关键时刻激活了促进长寿的基因组合。”

尤其引人注目的是,敲除aexr-1、nlp-28和mak-1这三个特定基因,能够戏剧性地调整寿命范围,从大约8天缩减至4天左右。有趣的是,这一操作并未均衡增加所有线虫的寿期,而是显著延长了原本寿命较短的个体,而长寿线虫的寿命则几乎不受影响。

3.青春重启?!Cell:利用小分子化合物TAC能成功恢复TERT水平,逆转衰老特征

doi:10.1016/j.cell.2024.05.048

在一项新的研究中,来自德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心的研究人员证实:通过治疗,可以恢复端粒酶特定亚基的“年轻”水平,并且在临床前模型中显著减轻了衰老的迹象和症状。相关研究结果于2024年6月21日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“TERT activation targets DNA methylation and multiple aging hallmarks”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.048

这项新的研究发现了一种小分子化合物,它能恢复端粒酶逆转录酶(telomerase reverse transcriptase, TERT)的生理水平,而通常随着年龄增长,TERT的活性自然下降。在年老实验室模型中维持TERT水平可减少细胞衰老和组织炎症,促进新神经元的形成并改善记忆,还能增强神经肌肉功能,从而提高力量和协调性。

研究人员发现TERT不仅具有延长端粒的功能,还能作为转录因子影响许多基因的表达,这些基因指导着神经发生、学习和记忆、细胞衰老和炎症。

论文通讯作者、德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心癌症生物学教授Ronald DePinho博士说,“TERT的表观遗传控制是衰老早期细胞功能衰退的核心调节器,它通过管理与学习、记忆、肌肉功能及炎症相关基因的活动发挥效用。通过药物手段恢复TERT至年轻时期的水平,我们实际上重新设置了这些基因的活动模式,不仅增强了认知和肌肉表现,还有效减轻了多种与年龄增长相关的疾病特征。这一成果不仅是理解衰老过程的一大步,也为开发针对衰老及相关疾病的新疗法开辟了前景广阔的道路。”

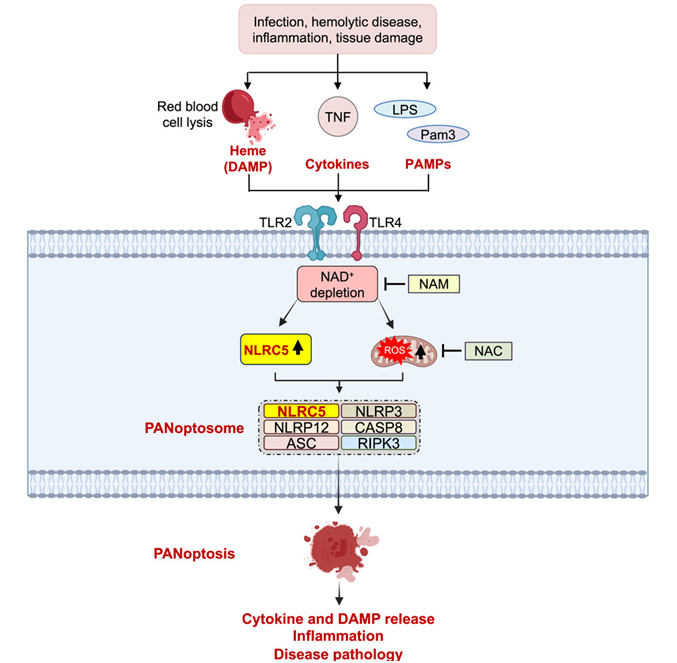

doi:10.1016/j.cell.2024.05.034

先天性免疫系统负责保护人体免受可能导致疾病或感染的威胁。该系统依靠先天性免疫传感器来检测和传递有关这些威胁的信号。先天性免疫系统应对威胁的主要策略之一是通过细胞死亡。在一项新的研究中,来自圣犹大儿童研究医院的研究人员发现NLRC5 作为先天性免疫传感器触发细胞死亡,发挥着以前未知的作用。这些研究结果展示了 NLRC5 如何驱动一种突出的炎症细胞死亡类型,即广泛凋亡(PANoptosis)。这一认识对开发靶向NLRC5的疗法来治疗感染、炎症性疾病和衰老具有重要意义。相关研究结果于2024年6月14日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“NLRC5 senses NAD+ depletion, forming a PANoptosome and driving PANoptosis and inflammation”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.034

根据威胁的不同,先天性免疫感应器可以组装出诸如炎性体或广泛凋亡体(PANoptosome)等复合体。炎性体可被视为快速激活的紧急广播系统,而广泛凋亡体则更像一个应急反应单元,通常会整合更多的信号和成分来应对威胁。先天性免疫传感器如何发挥作用——是什么触发它们采取行动,这一直是个谜,几十年来科学家们一直在破解这个谜。

核苷酸结合寡聚化结构域样受体(nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor, NLR)是参与炎症信号传导的一大类重要分子。一般认为,它们的功能是作为检测威胁的先天免疫传感器发挥作用。然而,人们还不了解几种 NLR在检测威胁中的具体作用。在这项新的研究中,这些作者进行了一次大筛查,测试了一种特定的 NLR,即NLRC5,看看是什么威胁激活了它。通过他们的努力,他们发现烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)——一种产生能量所必需的分子的耗竭会通过广泛凋亡引发 NLRC5 介导的细胞死亡。

论文通讯作者、圣犹大儿童研究医院免疫学系副主任Thirumala-Devi Kanneganti博士说,“免疫学和先天性免疫领域最大的问题之一是NLR家族的各种成员在感知什么,它们的功能是什么。NLRC5曾是一个神秘的分子,但如今我们有了答案——它正作为一种先天性免疫传感器和细胞死亡调节剂起作用,通过形成一种蛋白复合体来驱动炎症性细胞死亡,即广泛凋亡。”

5.我们仅有大约三个mtDNA分子来自于母亲?Cell:新研究揭示人类线粒体DNA突变的速率、性质和传播

doi:10.1016/j.cell.2024.05.022

在一项新的研究中,来自Amgen子公司deCODE genetics的研究人员利用64806名冰岛人的谱系和序列数据,揭示了线粒体DNA(mtDNA)突变的速度和性质,以及其母体传播的特殊动态。这是迄今为止对人类生殖系 mtDNA突变及其在母子间传播规律的最大规模研究。相关研究结果于2024年6月7日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“The rate and nature of mitochondrial DNA mutations in human pedigrees”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.022

线粒体作为细胞的能量工厂,其DNA仅能通过母系遗传。每个人的mtDNA副本数以万计,源于母体极少数mtDNA分子,经过生殖系瓶颈(germline bottleneck)筛选传递。当传递的mtDNA中存在大量有害突变时,可能导致多种严重疾病,如中风、2型糖尿病、肌肉疾病、视力和听力丧失。

大约每5000人中就有1人因已知的mtDNA突变而患病,而未知的有害突变可能带来更重的疾病负担。过往的系统发生学研究显示mtDNA的生殖系突变率约为常染色体的20倍,但这些研究可能低估了有害变异的频率,不过,这也凸显了大规模谱系研究的重要性,可以使我们全面掌握mtDNA的变异特点及其对健康的深远影响。

6.哈佛新发现挑战医学常识!Cell:胀气还有意外惊喜?肠道细菌在氢气存在下将类皮质激素转化为黄体酮衍生物,对女性健康及产后情绪产生影响

doi:10.1016/j.cell.2024.05.005

原来胀气(flatulence)除了让人不舒服或觉得好笑之外,还有其他作用!近期,来自哈佛医学院等研究机构的研究人员在一项新研究中发现:一些肠道细菌释放的气体会刺激其他肠道细菌产生一种激素,这种激素与怀孕有关,也与一种美国食品药品管理局(FDA)批准的治疗产后抑郁症的药物有关。相关研究结果发表在2024年6月6日的Cell期刊上,论文标题为“Gut bacteria convert glucocorticoids into progestins in the presence of hydrogen gas”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.005

这项新颖研究揭示了肠道细菌的非凡能力:它们能利用胆汁中存在的类固醇,创造出新的激素,担当起类似内分泌腺的功能。此发现为肠道微生物群在塑造人类生理及健康方面的影响增添了崭新视角,并呈递了令人瞩目的证据,预示未来医生或许能通过操控肠道微生物群来介入治疗或预防若干精神健康问题。

论文第一作者、哈佛医学院布拉瓦特尼克研究所Sloan Devlin实验室博士后研究员Megan McCurry说,“肠道健康对我们的整体健康很重要,这已是人所共知的事实,但驻留在我们肠道中的细菌究竟如何相互影响以及如何与我们自身的细胞相互作用,从而影响我们的心理健康,我们仍在探索之中。这项新的研究揭示了某些肠道细菌如何进行化学转化,进而产生可能波及女性健康及产后抑郁的类固醇物质。”

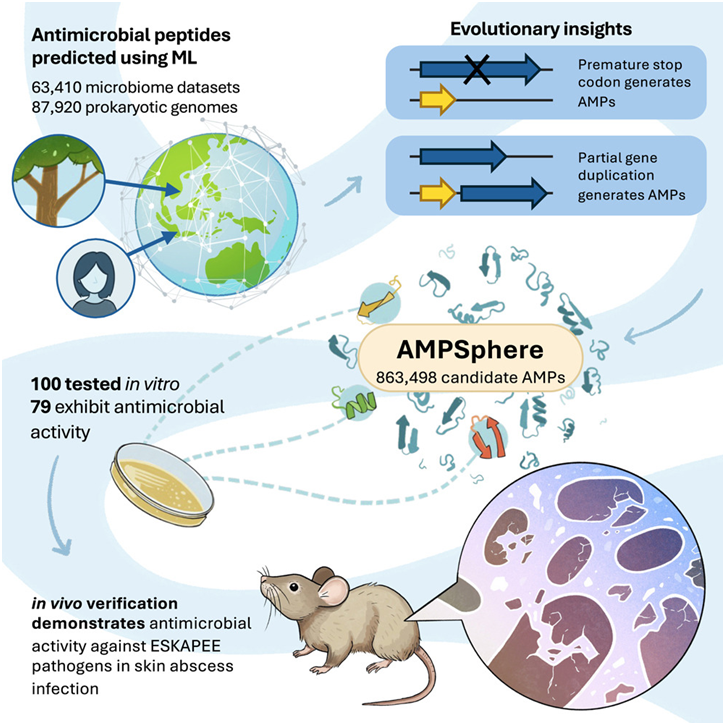

7.Cell:在自然界中发现了近一百万种新一代抗生素的潜在来源

doi:10.1016/j.cell.2024.05.013

在一项新的研究中,来自昆士兰科技大学、宾夕法尼亚大学、复旦大学、欧洲分子生物学实验室和爱尔兰APC微生物组研究所利用机器学习识别出了863498种有前景的抗菌肽——能够杀死或抑制传染性微生物生长的小分子。这一发现是在全球重新关注抗菌药耐药性(AMR)的背景下得出的,因为人类正在与越来越多对现有药物产生抗药性的超级细菌作斗争。相关研究结果于2024年6月5日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Discovery of antimicrobial peptides in the global microbiome with machine learning”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.013

这些作者通过测试 100 种实验室制造的针对临床上重要的病原体的肽来验证机器学习的预测。他们发现有79种肽能破坏细菌膜,63种肽特异性靶向金黄色葡萄球菌和大肠杆菌等抗生素耐药细菌。Coelho说,“此外,一些肽还有助于消除小鼠的感染;其中两种肽尤其能将细菌数量减少达四个数量级。”

在一种临床前模型中,对受感染的小鼠进行了测试,用这些肽治疗产生的效果与多粘菌素B(polymyxin B)的效果相似,其中多粘菌素B是一种市售抗生素,用于治疗脑膜炎、肺炎、败血症和尿路感染。

为了得出这些结果,这些作者分析了 6 万多份宏基因组(特定环境中的基因组集合),其中包含了 100 多万种生物的基因构成。它们来自全球各地,包括海洋和土壤环境以及人类和动物肠道。由此产生的AMPSphere——一个包含这些新型多肽的综合数据库,已作为新抗生素发现的公开、开放资源出版。

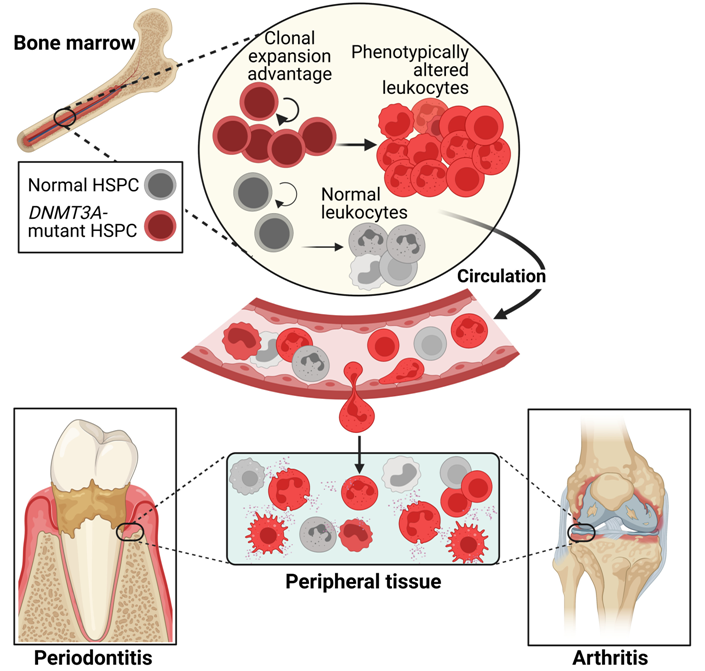

8.Cell:由DNMT3A突变驱动的克隆造血促进炎症性骨质流失

doi:10.1016/j.cell.2024.05.003

随着人类年龄的增长,造血干细胞产生所有血细胞和免疫细胞的未成熟前体细胞会发生突变。与未发生突变的造血干细胞相比,其中的一些突变使得这些发生突变的造血干细胞能够更有效地自我更新和扩增。这种相对不为人所知的称为未定潜能克隆造血(clonal hematopoiesis of indeterminate potential, CHIP)的现象在超过10%的65岁以上的人群中可检测到,并且与各种炎症相关疾病的风险增加有关。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.05.003

如今,Hajishengallis及其团队与德累斯顿工业大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的合作者一起,针对CHIP提出了机理上的新见解。他们还发现,一种被美国食品药品管理局批准用于预防器官移植排斥反应的药物雷帕霉素(rapamycin),有可能阻断这些发生突变的造血干细胞和治疗CHIP驱动的炎症性骨质流失疾病,如牙周炎和关节炎。相关研究结果于2024年6月4日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Clonal hematopoiesis driven by mutated DNMT3A promotes inflammatory bone loss”。

Hajishengallis说,“我们发现,在4946名52至74岁的人群中,DNMT3A(CHIP中最常受影响的基因)与牙周炎的患病率和严重程度之间存在令人信服的观察关联。更重要的是,我们用小鼠模型证实了这些发现,证明了DNMT3A基因突变与炎症性骨质流失疾病易感性增加之间存在密切的因果关系。最令人兴奋的是,我们能够证明雷帕霉素在保护小鼠免受CHIP加剧的炎症性骨质流失方面的功效,这为最终治疗人类的此类疾病铺平了道路。”

9.不止可以燃烧卡路里!Cell:新研究揭示棕色脂肪在保护血糖代谢方面起着重要作用

doi:10.1016/j.cell.2024.03.030

基于以往的研究,我们认为,白色脂肪会储存卡路里,而棕色脂肪则会燃烧卡路里。最新研究挑战了我们对棕色脂肪的传统认知,揭示其不仅通过产热提升代谢,还通过供应关键营养素支持其他器官功能,对维持代谢健康至关重要。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,由贝斯以色列女执事医疗中心与杜克大学等机构合作完成,论文标题为“BCAA-nitrogen flux in brown fat controls metabolic health independent of thermogenesis”。

图片来自Cell, 2024, doi:10.1016/j.cell.2024.03.030

在这项新的研究中,Kajimura团队通过一种简单粗暴的方法研究了棕色脂肪与 BCAA之间的联系:关闭它。在细胞和小鼠体内,他们干扰了棕色脂肪线粒体分解 BCAA 的能力。由此它们观察到,线粒体功能受损导致谷胱甘肽减少,进而影响肝脏功能和血糖控制,模拟出类似糖尿病的状态。并且通过给小鼠补充谷胱甘肽,可以逆转这种状态。

日本东北大学副教授 Takeshi Yoneshiro 将这些发现推广到人类身上,让 33 名男性在 19 摄氏度(华氏 66 度)的低温中度过了两个小时。寒冷不仅如预期般增加了棕色脂肪的活性,还增加了谷胱甘肽的生成。

Lo说,虽然这些研究结果侧重于肝脏在糖代谢中的作用,但棕色脂肪也可能影响身体其他部位的代谢过程,如肌肉或胰腺。“从代谢的角度来看,棕色脂肪可能还有其他作用。”

10. 免疫疗法也有黄金时间窗!Cell:揭示免疫系统的昼夜节律性对于肿瘤生长的重要性

doi:10.1016/j.cell.2024.04.015

肿瘤浸润性淋巴细胞(尤其是CD8+T细胞)的质量和数量是控制肿瘤生长和免疫疗法产生效果的重要参数。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Circadian tumor infiltration and function of CD8+ T cells dictate immunotherapy efficacy”的研究报告中,来自日内瓦大学等机构的科学家们深入探讨了肿瘤的免疫微环境随时间波动的现象,尤其是CD8+ T细胞的日常节律性活动,如何塑造了免疫疗法的成败。

为了尽可能更接近临床现实,科学家们对小鼠组进行了两种获批且广泛使用的疗法,即CAR-T细胞(专门设计用来识别和靶向作用对其所抵御的肿瘤细胞特异性的蛋白质)和免疫检查点阻滞,后者能抑制免疫系统的天然制动器,从而增加其抵御肿瘤的活性。

研究人员发现,治疗时机的选择对于免疫疗法的成效至关重要,错误的施治时刻可能导致治疗效果微乎其微,而在免疫系统高峰期进行治疗,则能显著削减小鼠体内肿瘤负担。

这一现象背后蕴含的科学逻辑不仅关乎免疫细胞的绝对数量,还涉及细胞特性和行为模式的动态变化。治疗分子的投放时间与免疫系统的自然节律协调一致时,能加速有益细胞的识别过程,反之则因靶向分子表达下降而疗效大打折扣。这一基于小鼠模型的发现或与人类患者的治疗效果响应相呼应,即在早晨施治与免疫系统高峰期同步,与患者更高的生存概率紧密相关联,为个体化医疗提供了有力支持。(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。