近期外泌体在肿瘤中的应用研究进展

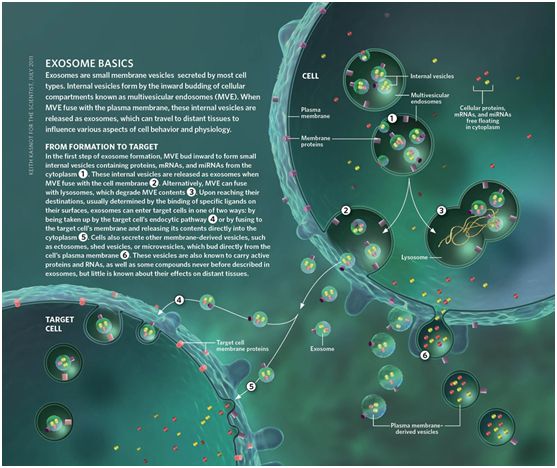

外泌体简介外泌体是由多种活细胞通过内吞-融合-外排等一系列生物学机制而形成的,具有脂质双层膜结构的纳米级微小囊泡。其最早是在1983年由Johnstone RM等研究羊成熟网织红细胞过程中囊泡的形成时发现,在生理和病理条件下,都可以被一些细胞以胞吐的方式所释放,如:免疫细胞、干细胞、肿瘤细胞,且广泛分布于外周血、尿液、唾液、腹水、乳汁、脑脊液等多

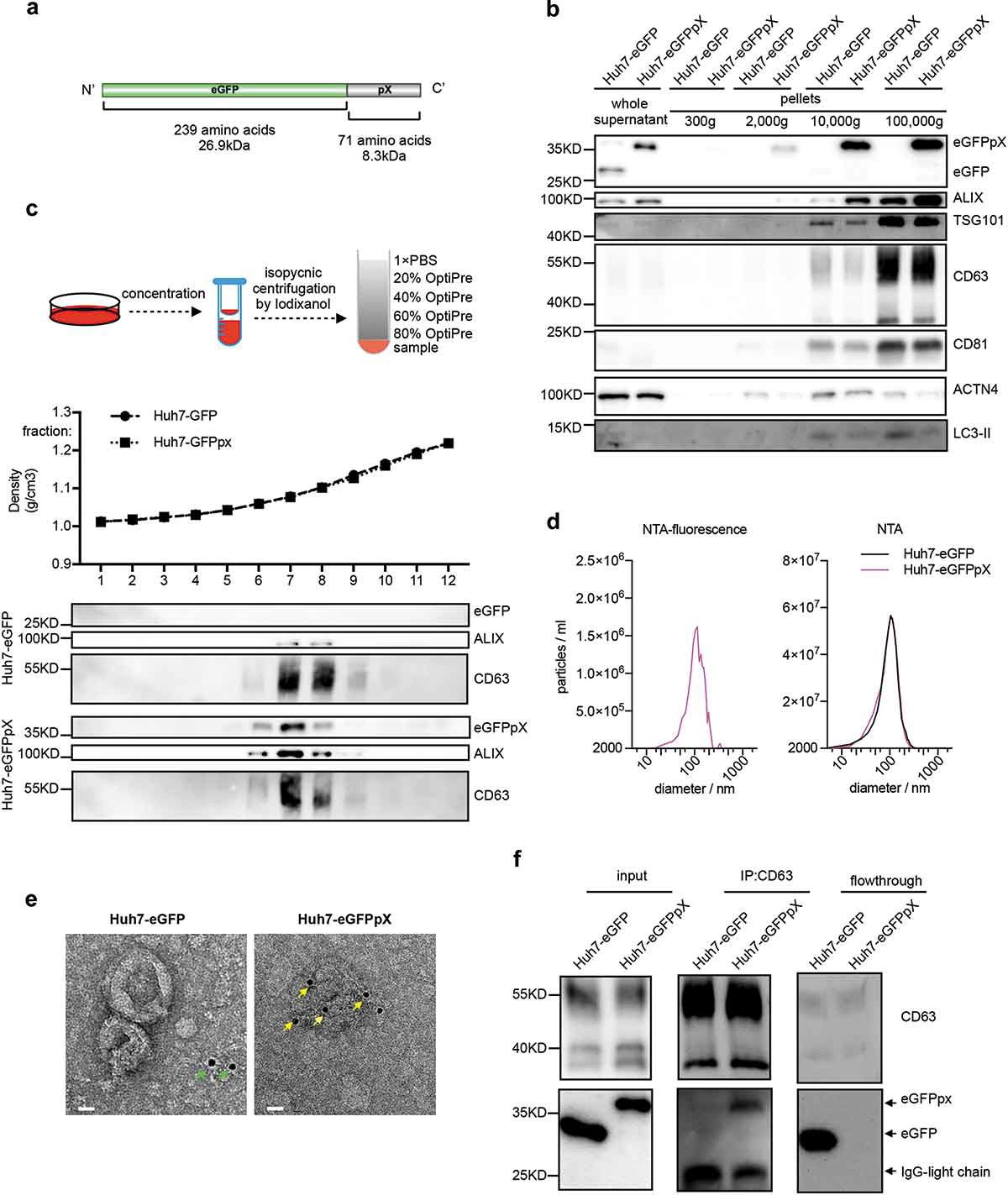

研究人员利用甲型肝炎病毒揭示外泌体内容物装载新模式

中国科学院上海巴斯德研究所龙钢课题组在国际期刊J.Extracellular Vesicles 在线发表了一篇关于病毒外泌体包装的研究论文“Hepatitis A virus structural protein pX interacts with ALIX and promotes the secretion of virions and fo

Trans Stroke Res:外泌体促进中风后恢复

在本月发表于《Translational Stroke Research》杂志上的文章中,由美国国立卫生研究院资助的动物科学家展示了一种新的中风治疗方法的脑成像数据,该方法可导致猪在中风后完全康复。

外泌体在乳腺癌中的研究进展

乳腺癌严重危害着女性的生命和健康,是全球妇女中最常见的恶性肿瘤之一。部分女性死于这种疾病,主要原因为肿瘤的早期转移、药物耐药、肿瘤复发等。因此,乳腺癌的早期诊断对改善患者无复发生存率和提高无病生存率至关重要。全数字化X线乳腺钼靶、超声、磁共振成像等影像学检查广泛应用于乳腺癌的筛查,但其因肿瘤的最小可检出尺寸和部分患者的低辐射而应用受限

外泌体在肺癌中的研究进展

肺癌是全世界发病率和病死率最高的恶性肿瘤,其中非小细胞肺癌(NSCLC)占所有肺癌类型的85%以上,死亡率高达80%~90%。由于缺乏有效的早期诊断筛查方法,70%肺癌患者确诊时已是晚期,5年生存率仅为16%~18%。因此,寻找新的生物标志物和靶向治疗的新靶点对肺癌的早期诊断和临床治疗至关重要。近年来,针对外泌体的研究越来越多,大量研究发现外泌体

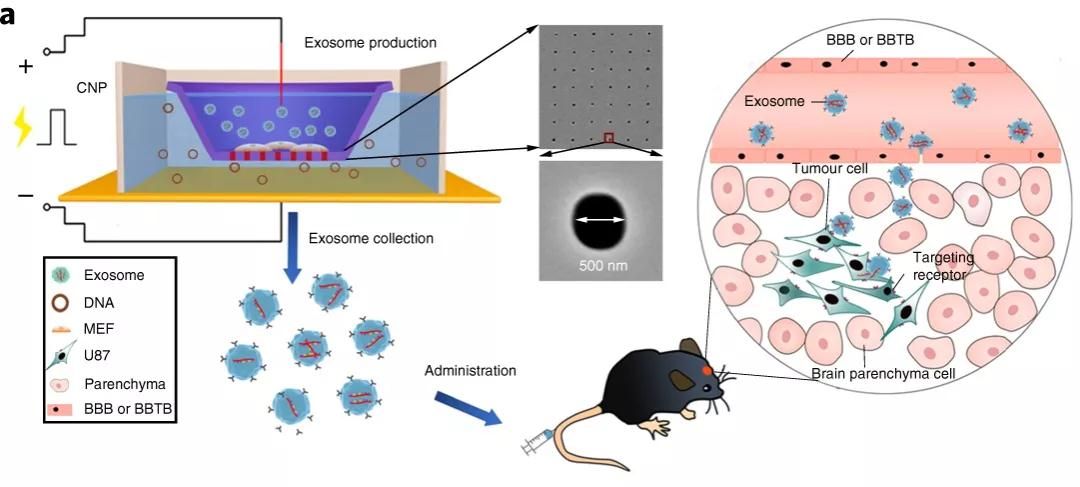

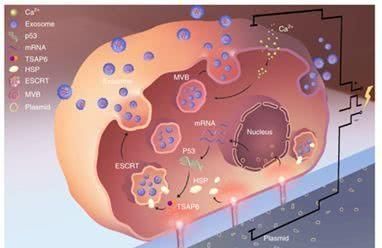

显著提高外泌体产量和核酸包载效率,基因治疗取得新进展!

俄亥俄州立大学化学与生物工程学院的James Lee课题组发明了一种细胞纳米化生物芯片,在数量级上提高外泌体生产和核酸包载效率,在靶向性和疗效上大大超越目前临床实验正在测试的外泌体包载的基因治疗药物!这些结果12月16日发表在《Nature Biomedical Engineering》上。外泌体是细胞内的多囊体分泌到细胞外,半径为40-150

外泌体用于基因治疗

俄亥俄州立大学化学与生物分子工程的科学家开发了一种细胞纳米穿孔技术,可大规模生产含有治疗性mRNA和靶向肽的外泌体,基于此的新的基因治疗策略具有逆转疾病过程的潜力。该研究12月16日发表在《Nature Biomedical Engineering》杂志上。2017年,L. James Lee博士和他的同事们宣布了一项名为“组织纳米转

外泌体研究进展及其存在的局限

2019年12月2日讯/生物谷BIOON/---人们在20世纪60年代后期首次描述了在哺乳动物组织或液体中,有囊泡在细胞周围存在。1983年,Pan和Johnstone从网织红细胞培养液中发现了一种膜性小囊泡,就此打开了外泌体世界的大门,1987年Johnstone将其命名为"外泌体(exosome)"。2011年,人们提出通用术语“胞外囊泡(extracellular vesicle)”来定义所

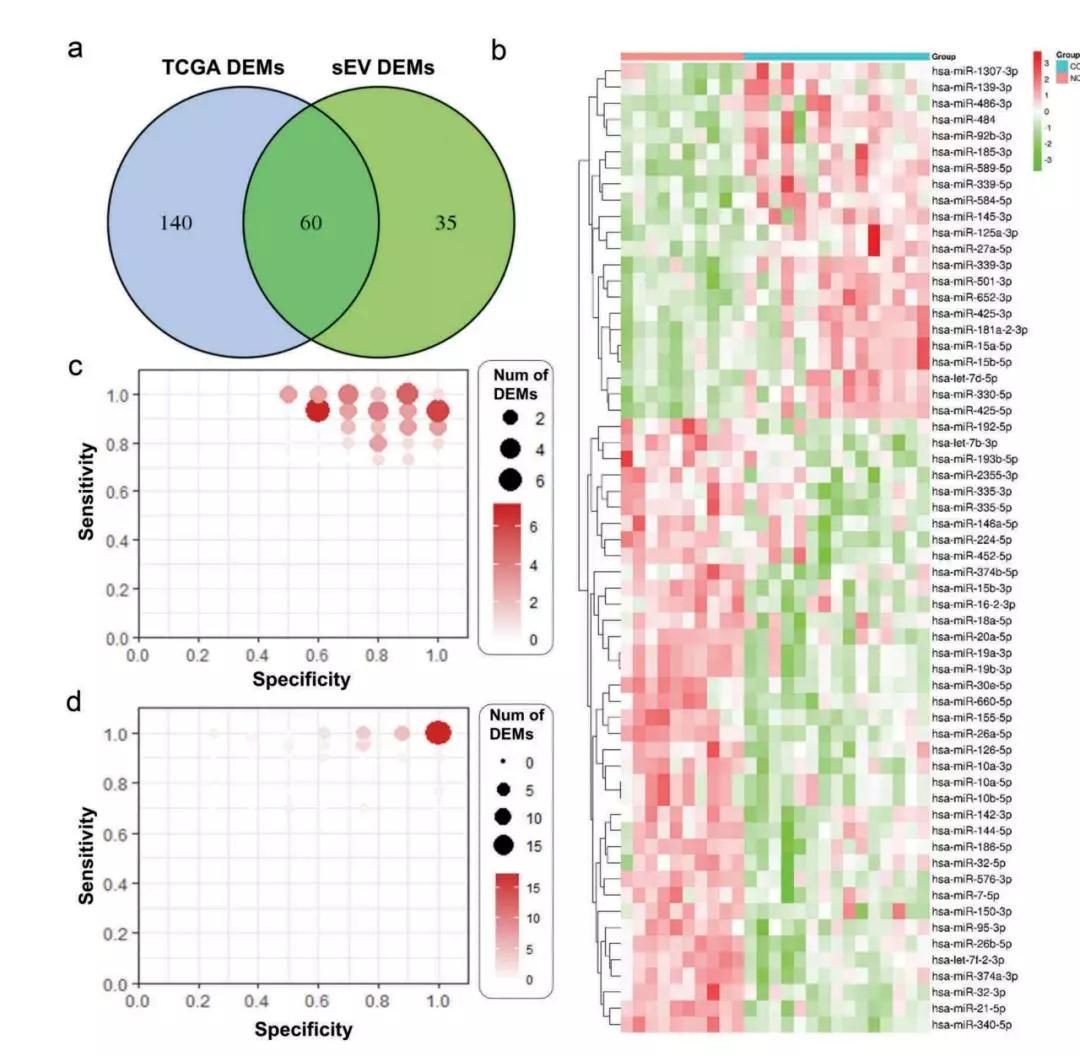

我国学者最新研究表明:外泌体miRNA或将更适合结肠癌早期诊断

结肠直肠癌(CRC)是全球诊断率排名第三的消化道恶性肿瘤。2018年,约有881,000人死于CRC。据统计,超过70%的CRC位于结肠,也就是结肠癌(CC)。CC在北美、欧洲和澳大利亚等地区的发病率和死亡率非常高。近年来,亚洲国家CC的发病率也逐年递增,CC的诊断和治疗已成为全球关注的热点问题。早期CC患者可以通过手术等手段得到治疗,5年生存率

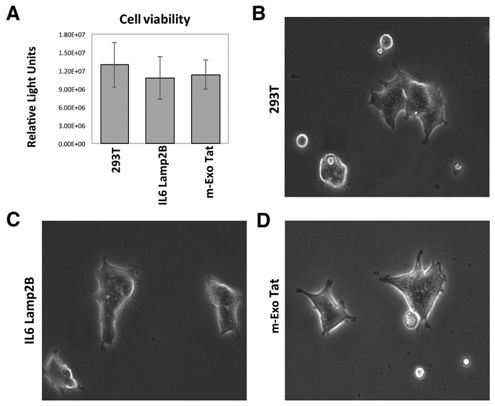

Oncotarget:揭示外泌体HIV-1 Tat对人细胞蛋白表达的影响

2019年10月10日讯/生物谷BIOON/---HIV-1表达的Tat蛋白是一种强效的病毒转录激活剂。之前的研究已证实在从长期接受抗逆转录病毒治疗的患者体内分离出的原代CD4+ T细胞中,外泌体中的Tat能够逆转HIV-1潜伏性,这表明Tat作为一种治疗性的HIV-1潜伏逆转试剂(HIV-1 Latency Reversal Agent)发挥着潜在的作用。在一项新的研究中,来自美国布朗大学的研究