American Journal of Ophthalmology:揭示超大直径黄斑裂孔内界膜填塞术后裂孔愈合规律

来源:中山眼科中心 2022-05-05 14:09

马进教授团队首次通过前瞻性长期连续动态观察,揭示了改良内界膜瓣填塞手术治疗超大直径黄斑裂孔的形态和功能愈合规律

中山大学中山眼科中心马进教授团队在国际著名期刊American Journal of Ophthalmology上以Research article发表题为“Long-term continuous assessment of internal limiting membrane filling induced super-large macular hole healing”的研究论文,首次通过改良的内界膜瓣填塞手术,治疗超大直径黄斑裂孔获得满意疗效,并通过前瞻性长期连续动态随访,揭示了术后黄斑区视功能和形态学独特的愈合规律,明确了该改良内界膜瓣填塞技术治疗超大直径黄斑裂孔的手术价值和适用性。

直径1000μm以上的超大黄斑裂孔是公认的难治性黄斑疾病,常规手术治疗面临巨大挑战,常因裂孔过大而手术难以愈合。目前活跃于临床的各种创新和手术尝试(包括晶状体囊膜、羊膜移植封闭裂孔),多因创伤性愈合影响手术疗效。若能选择自身视网膜上的内界膜组织作为移植物封闭黄斑裂孔,应是最合理的手术设计,但内界膜填塞后可能出现的疤痕化愈合、以及术中手工填塞的机械性创伤性操作(导致黄斑裂孔底部医源性视网膜RPE损伤),则成为其饱受置疑的主要问题。马进教授团队通过近6年的研究探索,创新出一种无须外力机械性填塞的改良“填塞”术式,术中在气液交换状态下,借助空气的表面张力,移动内界膜自然“躺平”于裂孔内,真正达到无创性内界膜填塞的操作,并将该改良术式成功应用于超大直径黄斑裂孔的治疗尝试,即使在未使用惰性气体辅助的前提下(普通空气充填),仍获得术后一周90%以上裂孔愈合的满意效果。

马进教授团队耗时6年对97例超大直径特发性黄斑裂孔进行了改良的内界膜瓣填塞手术治疗,并对术后视功能及形态学演变规律进行长达15个月的连续动态随访观察,揭示出其独特的愈合规律和特征,并首次提出了基于OCT的超大直径黄斑裂孔愈合规律的如下三型分类标准:

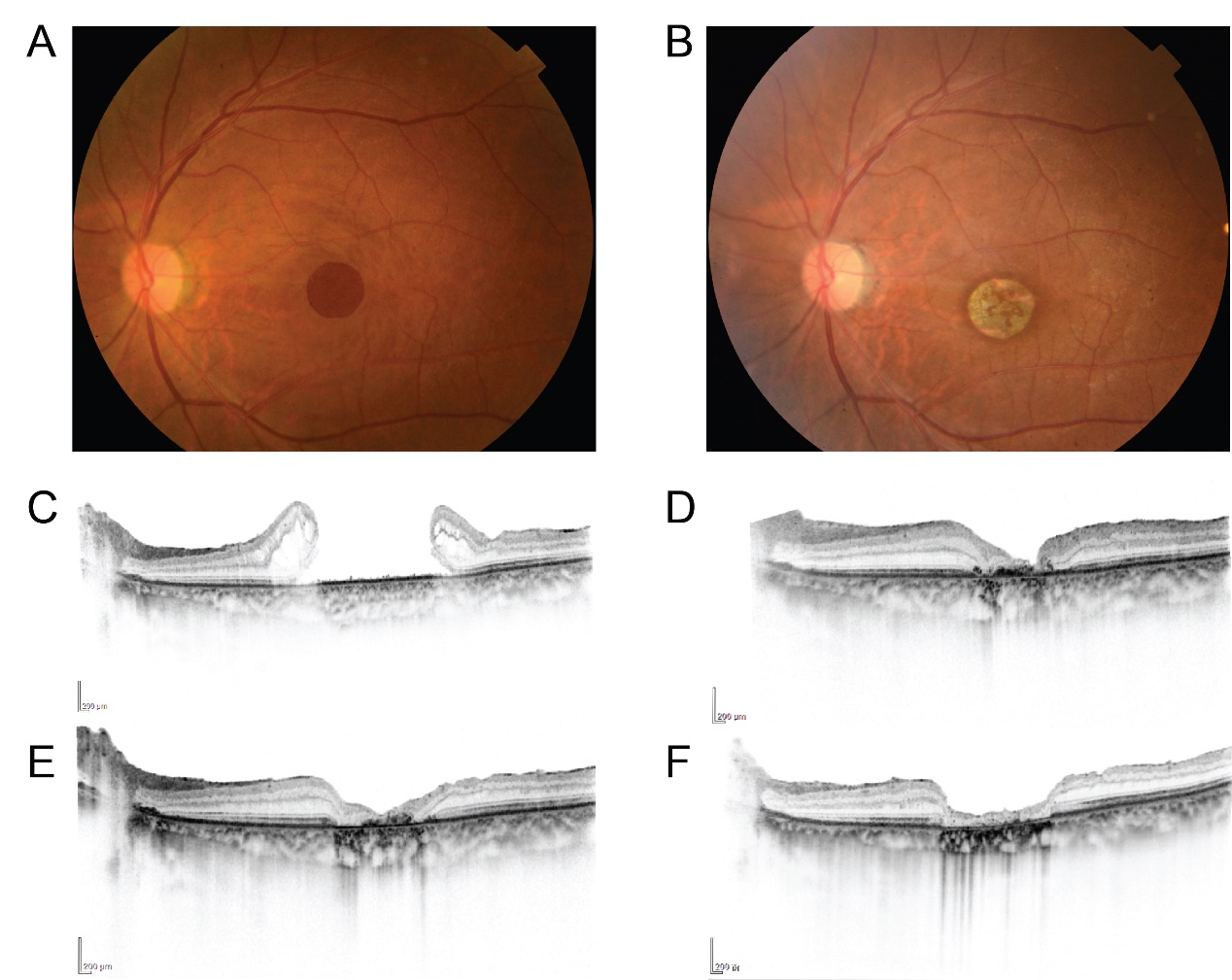

I型愈合:黄斑中心凹外界膜(OLM)以内的视网膜结构恢复完整连续(Ia:OLM连续;Ib:OLM不连续)。

II型愈合:黄斑中心凹视网膜内存在高反射条带,视网膜结构不连续(IIa:部分视网膜层次不连续;IIb:所有视网膜层次均不连续)。

III型愈合:黄斑中心凹视网膜内存在囊样间隙,所有视网膜层次均不连续。

其中对于三组不同裂孔直径的患者(A组:裂孔直径900-1000μm, B组:裂孔直径1000-1100μm,C组:裂孔直径大于1000μm),其裂孔愈合类型的分布有显著差异(Fisher's exact test,Ps<0.05):裂孔直径小于1000μm的患者最终大部分可实现较为理想的I型愈合,而裂孔直径大于1000μm的患者绝大部分最终表现为II型愈合,少部分表现为III型愈合。

图1 一例超大直径黄斑裂孔患者内界膜瓣填塞术前及术后眼底彩照及OCT形态变化

研究人员通过回归分析揭示出术前黄斑裂孔直径、黄斑裂孔愈合类型、黄斑视敏度及固视稳定度是术后最佳矫正视力的重要预测指标,并证明内界膜瓣填塞后的组织堆积,不会导致任何术后中心盲点的扩大,残留的内界膜组织也不会影响术后视功能恢复,进一步为改良内界膜瓣填塞术治疗超大直径黄斑裂孔的可行性奠定理论基础。

至此,马进教授团队首次通过前瞻性长期连续动态观察,揭示了改良内界膜瓣填塞手术治疗超大直径黄斑裂孔的形态和功能愈合规律,客观评价了该术式的临床意义和价值,为超大直径黄斑裂孔的手术治疗揭开崭新的一页。该术式简洁易推广,并发症少,有望成为超大直径黄斑裂孔手术治疗的临床可借鉴方式。

马进教授为本论文的通讯作者,余曦灵主治医师为第一作者。致谢中山眼科中心刘奕志教授、金玲教授、陈翔教授在该课题设计及数理统计中给予的支持和帮助。中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室为论文唯一单位。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。