iPsc细胞治疗的产业发展现状与应用前景分析

iPsc正在各种细胞疗法应用中进行探索,目的是逆转机体损伤或疾病进而达到治疗疾病的效果。通过从感兴趣的疾病患者中生成 iPsc,并将其分化为疾病特异性细胞,通过这种方法,iPsc 可以“在培养皿中”有效地建立疾病模型。此外,iPsc具有提供生物学同类的细胞类型的潜力,这些细胞可以用于针对各类组织细胞的化合物鉴定、筛选,靶标验证,和作为新药发现的工具。取自患者自体的体细胞经诱导后成为iPsc,可分化成特定类型的体细胞也避免了免疫排异、伦理学等问题。

iPsc引领的通用型细胞治疗技术,在整个生物药领域中已逐渐崭露头角。它既解决了传统自体细胞治疗取材、质控、规模化以及成本等问题,同时又解决了异体细胞治疗的移植排斥问题。iPsc来源的细胞治疗无疑有着极其广阔的应用价值。面对巨大的市场和需求,新一代的治疗技术总是基于与挑战并存。在整个iPsc来源的细胞治疗工艺开发过程中还是有着很多充满困难和挑战的关键环节。其难点之一,就是基因编辑后单克隆的筛选问题,如何快速、精准、轻柔地得到分选到用户想要的目的细胞,这是让相关研究人员极为头疼的问题。

为此,Namocell联合生物谷&梅斯医学开展本场名为“iPsc细胞治疗的产业发展现状与应用前景分析”的网络研讨会。我们邀请了国内外iPsc来源细胞治疗领域的专家学者,从iPsc细胞治疗市场现状和前景到工艺开发中的一些挑战及解决方案,分享各自的经历和想法。同时,我们可以了解一下单细胞分离仪如何在快速筛选iPsc单克隆方面有哪些应用价值。

本次研讨会将是您与中国领先的同行交流讨论机会,发现前沿策略和解决方案来提高您的研究水平,加速iPsc来源细胞治疗方案开发进程。期待大家都能在本次会议中有所收获!

聚焦产学研 共话iPsc在细胞治疗中的应用与产业化发展

iPsc正在各种细胞疗法应用中进行探索,目的是逆转机体损伤或疾病进而达到治疗疾病的效果。取自患者自体的体细胞经诱导后成为iPsc,可分化成特定类型的体细胞从而逆转机体损失或疾病,同时避免了免疫排异、伦理学等问题。通过从感兴趣的疾病患者中生成 iPsc,并将其分化为疾病特异性细胞,通过这种方法,iPsc 可以“在培养皿中”有效地建立疾病模型。此外,iPsc具有提供生物学同类的细胞类型的潜力,这些细胞可以用于针对各类组织细胞的化合物鉴定、筛选,靶标验证,和作为新药发现的工具。

当前细胞治疗产业化相对成功的产品是以CAR-T为代表的免疫细胞治疗。但是这些血液来源的免疫细胞主要适用疾病还是集中在肿瘤。在其它不同的组织、器官或者更多的疾病治疗领域,iPsc衍生细胞疗法则有着巨大潜力。尤其是多能干细胞定向分化技术和基因编辑技术等的逐步成熟,极大地加速了iPsc衍生细胞疗法的发展。iPsc重编程和定向分化技术使得低成本、批量生产、工程化改造人体功能细胞成为可能。作为再生医学的“种子细胞”,iPsc因其独特的无限增殖能力和发育全能性正成为多种疾病的细胞治疗临床试验热点,这个领域开始进入高速发展的时期。

基于此,本期由Medsci梅斯&生物谷携手赛默飞世尔科技于2022年10月12日联合推出“iPsc在细胞治疗中的应用与产业化发展”空中讲坛,将邀请相关行业专家为大家解读iPsc细胞治疗的研究进展,期待与大家相聚云端!

iPsc和类器官技术前沿应用

目前,基于iPscs类器官技术已成功培养出大量具有部分关键生理结构和功能的类组织器官,如肾脏、肝脏、肺、肠、大脑、前列腺、胰腺和视网膜等。类器官(Organoids)则指利用成体干细胞或多能干细胞进行体外三维(3D)培养而形成的具有一定空间结构的组织类似物,在各大研究领域具有强大的潜力,包括再生医学、精准医疗以及药物毒性和药效试验、细胞疗法、器官移植等方面。

为综合探讨诱导多能干细胞(iPscs)的构建、鉴定、应用等内容,生物谷联合赛默飞开展干细胞系列空中讲坛,第一期“iPsc和类器官技术前沿应用”将于2022年8月24日准时上线,邀请行业领域专家共析时下iPsc和类器官技术前沿应用和成果。

应用iPscs技术构建疾病模型的临床研究进展

干细胞在许多研究领域都表现出很大的应用前景,特别是在疾病模型领域。通过重编程具有疾病形态的供体体细胞,人们可以获得潜在无限来源的诱导性多能干细胞(iPsc),帮助研究者能够在无需其他动物模型的条件下研究相关的人细胞,相关的细胞模型也能够帮助科研人员加速疾病机制的发现进程。

目前,已有多种具有明确遗传背景的疾病建立了相应的iPsc疾病模型,iPsc疾病模型为人们在体外研究疾病提供一个有效的平台,利用iPsc技术可直接从患者身上获得所需的研究材料,并且iPsc不受伦理的限制,细胞来源丰富,所获得的疾病iPsc及其分化的细胞可被广泛用于疾病的研究。iPsc疾病模型的研究已涉及神经系统、血液系统、心血管系统疾病及糖尿病、肝病和多种遗传性疾病等,研究内容包括:iPsc的诱导、分化、疾病表型、发病机制探索及药物试验等。以iPsc技术为基础的新型疾病模型正逐渐得到越来越多的科研工作者们的青睐,临床上也越来越多地用于相关疾病治疗。

基于诱导多能干细胞(iPsc)技术用于构建体外疾病模型的基本步骤是先诱导体细胞重编程为亚全能干细胞,再将这些细胞分化为相关疾病的受累细胞亚型,模拟疾病特征并重建病理过程,为研发治疗方法提供资料。从最初发现 iPsc 到目前科研领域的突破,干细胞研究产品一直是诱导性多能干细胞研究中不可分割的一环,从重编程体细胞到 iPsc 增殖、验证与分化,干细胞工作流程的每个步骤都离不开相应的技术产品和优化工具。

在此背景下,Medsci梅斯&生物谷携手赛默飞世尔科技有限公司联合推出本次空中讲坛,邀请相关的行业专家聚焦诱导多能干细胞(iPsc)技术构建疾病模型的临床应用研究展开讨论。

PTMscan® HS:CST新一代修饰蛋白质组学解决方案

PTMscan® 技术是 Cell Signaling Technology 科学家们开发的用于检测蛋白翻译后修饰(Post-Translational Modification,PTM)的实验方法。它结合了抗体富集PTM肽与液相色谱-质谱(LC-MS/MS)检测肽的技术,解决了PTM肽在酶消化后样品中呈现低丰度而无法被检测到的难题。PTMscan® 系列实验工具是针对不同的PTM肽的免疫亲和纯化试剂盒。

本讲座会介绍最新产品,包括新一代PTMscan® HS(High Sensitivity, High Specificity, High Simplicity 高灵敏度, 高特异性,高度简化)泛素化/小类泛素化试剂盒,也会介绍对研究工具及方法的优化及其应用。

嘉宾简介:

朱奕颖 博士(CST),2014年在美国Brown大学获得博士学位,之后在哈佛牙医学院附属Forsyth研究所质谱中心从事博士后研究。2015年加入美国Cell Signaling Technology (CST) 公司总部。现任CST资深科学家,主要负责蛋白质组学类新产品的研发。 已有十几年蛋白质组学研究经验,有丰富的质谱应用类产品及质谱服务开发经验,深谙实验痛点及技术难点,熟悉各类方法的细节及其应用,并为研究者提供切实可行的解决方案。

RNAscope原位杂交技术对复杂组织进行空间表达分析

RNAscope和Basescope原位杂交(ISH)广泛应用于人类样本库和临床科研以及临床前动物模型等组织中的高分辨率目标RNA表达分析。ACD的RNA-ISH检测在临床实验研究中是有效的,能够在复杂的组织微环境中进行定量的、细胞特异性的表达分析。

RNAscope和相关ISH技术的应用进展包括:

- 固定组织中RNA的单分子检测

- 空间、多重RNA-ISH用于RNAseq转录组学的验证

- SARS-CoV-2及其他病毒病原体检测

- 实体瘤组织中CAR-T细胞的检测

- AAV基因治疗的生物分布

RNAscope and Basescope in situ hybridization (ISH) platforms are utilized worldwide for high resolution tissue-based target expression analysis in human archival and clinical biopsies, as well as in preclinical animal models. ACD’s RNA ISH assays are clinically validated and enable quantitative, cell-specific expression analysis within complex tissue microenvironments.

Advances in RNAscope and related ISH technologies will be discussed:

- Single-molecule detection of RNA in fixed tissues

- Spatial, multiplexed RNA ISH for validation of RNAseq transcriptomics

- SARS-CoV-2 and other viral pathogen assays

- CAR-T cell detection in solid tumor tissues

- AAV gene therapy biodistribution analysis

PTMscan®技术:疾病相关信号通路高通量分析及相关标志物发现的质谱研究新策略

蛋白翻译后修饰(PTM)对蛋白的功能、定位、稳定性及疾病相关的信号通路有关键作用。Cell Signaling Technology(CST)开发了基于蛋白质组学的PTMscan®技术来专注于分析调节性PTMs。本讲座将通过应用案例分享,介绍CST的PTMscan®蛋白质组学解决方案在疾病信号通路高通量分析、相关标志物发现中的价值,并比较不同高通量筛选策略的优缺点。另外本讲座还会介绍CST最新的蛋白质组学研究方法和工具,以及使用过程中的相关注意事项。

回看链接:http://bioon.gensee.com/webcast/site/vod/play-f109d2f68100476f848069ddb4448498

Thermo scientific质控菌株产品介绍

本课程主要介绍Thermo scientific质控菌株定性和定量两种商品化产品,包括产品介绍、产品特点、应用方向、CLSI标准等相关内容。

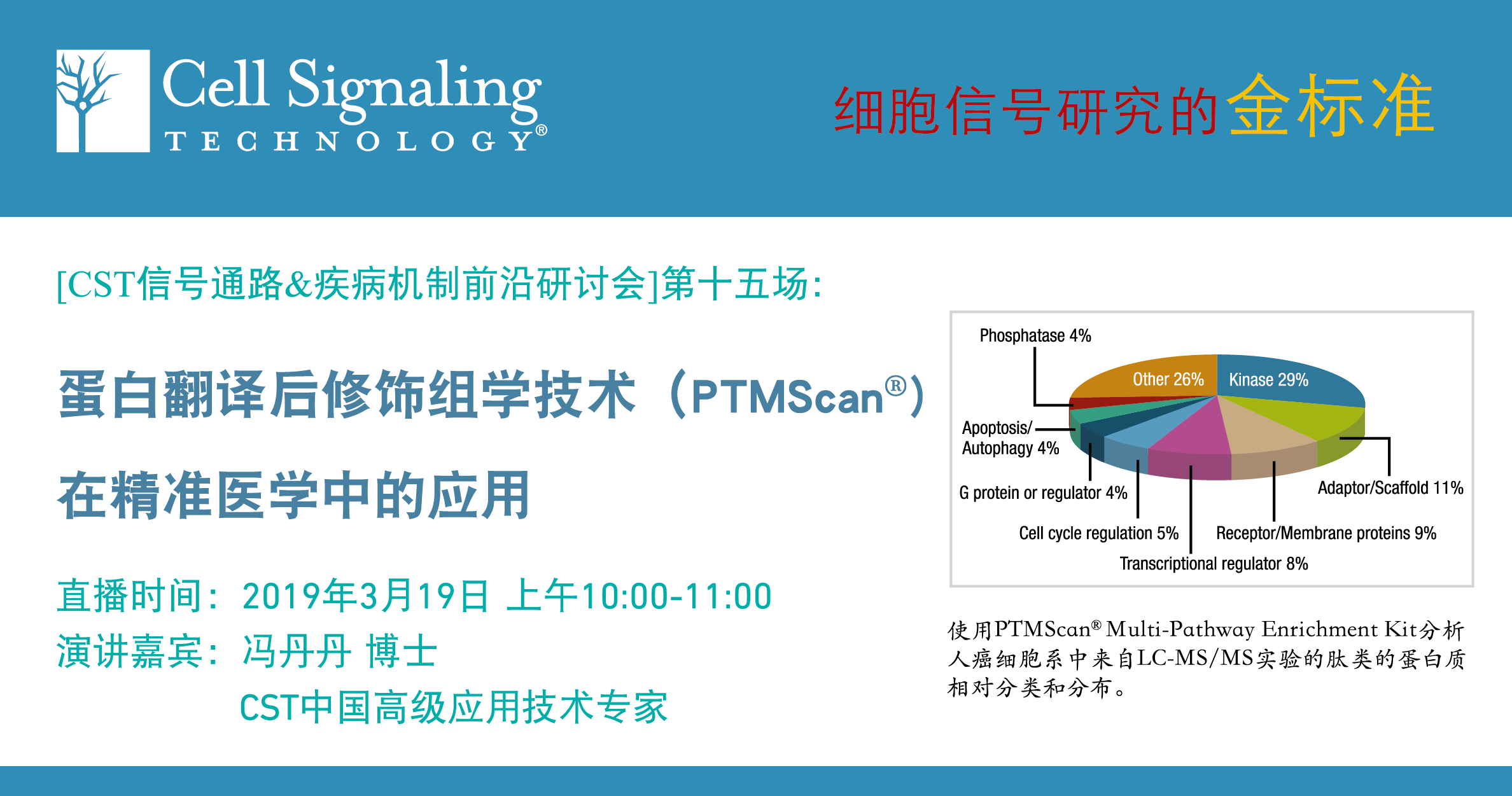

蛋白翻译后修饰组学技术(PTMscan®)在精准医学中的应用

尽管目前大数据的获得会采用基因组学和转录组学,但是核心的发现还是依赖蛋白质组数据而得到的。近来越来越多的研究表明蛋白组学驱动的精准医学具有极大的实用性和普适性,蛋白组学的研究更加速了临床转化的进程。蛋白翻译后修饰(post-translational modification, PTM)赋予了蛋白种类的丰富性及蛋白功能的多样化,研究蛋白翻译后修饰不仅可以确定蛋白修饰(磷酸化、泛素化、酰化、甲基化、SUMO化等)或蛋白酶裂解的新位点,还可以发现生物标记物及探索药物/化学调节物的作用机制。但是,PTM 肽经常呈现低丰度,因此很难从总蛋白肽中高效获得足够的 PTM 数据。为解决这一难题,Cell Signaling Technology (CST™) 早在2005年就开发了 PTMscan® 技术,这是一种将含 PTM 肽的抗体富集与液相色谱-质谱联用技术 (LC-MS/MS) 相结合的专利的蛋白质组学实验方法。PTMscan® 技术能够识别与量化数百至数千的肽(即使是丰度最低的肽),通过分析总结这些成百上千的数据,该技术可为精准医学中疾病的分型、特殊药物的用药及特别类型肿瘤药物的研发提供强有力的工具。本场 Webinar 会详细介绍PTMscan® 技术,并结合精准医学中的应用案例介绍如何选择和使用相关PTMscan® 产品。

Thermo scientific Nunc插入式细胞培养器及应用介绍

Nunc 多微孔膜插入式细胞培养器广泛应用于细胞培养(包括转运、分泌、吸收和共培养研究)和细胞毒性和入侵研究。膜允许离子、大分子和营养物自由扩散至细胞质膜的顶端和基端,从而模拟跟复杂精密的体外功能实验。本演讲从各个应用方向介绍了以上应用特点,助您更好的完成课题研究。