6月Nature杂志重磅级亮点研究解读!

来源:生物谷原创 2024-06-28 12:14

癌症或是由不可逆的DNA突变与表观遗传改变引起、大脑中的髓鞘形成或会驱动机体对阿片样药物的成瘾性、男性也需要“备孕”哦!Nature:女性受孕前丈夫的饮食状况会影响后代的健康

时光总是匆匆易逝,转眼间6月份即将结束,在即将过去的6月里,Nature杂志又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对相关文章进行了整理,与大家一起学习!

【1】Nature:癌症或是由不可逆的DNA突变与表观遗传改变引起

doi:10.1038/s41586-024-07328-w

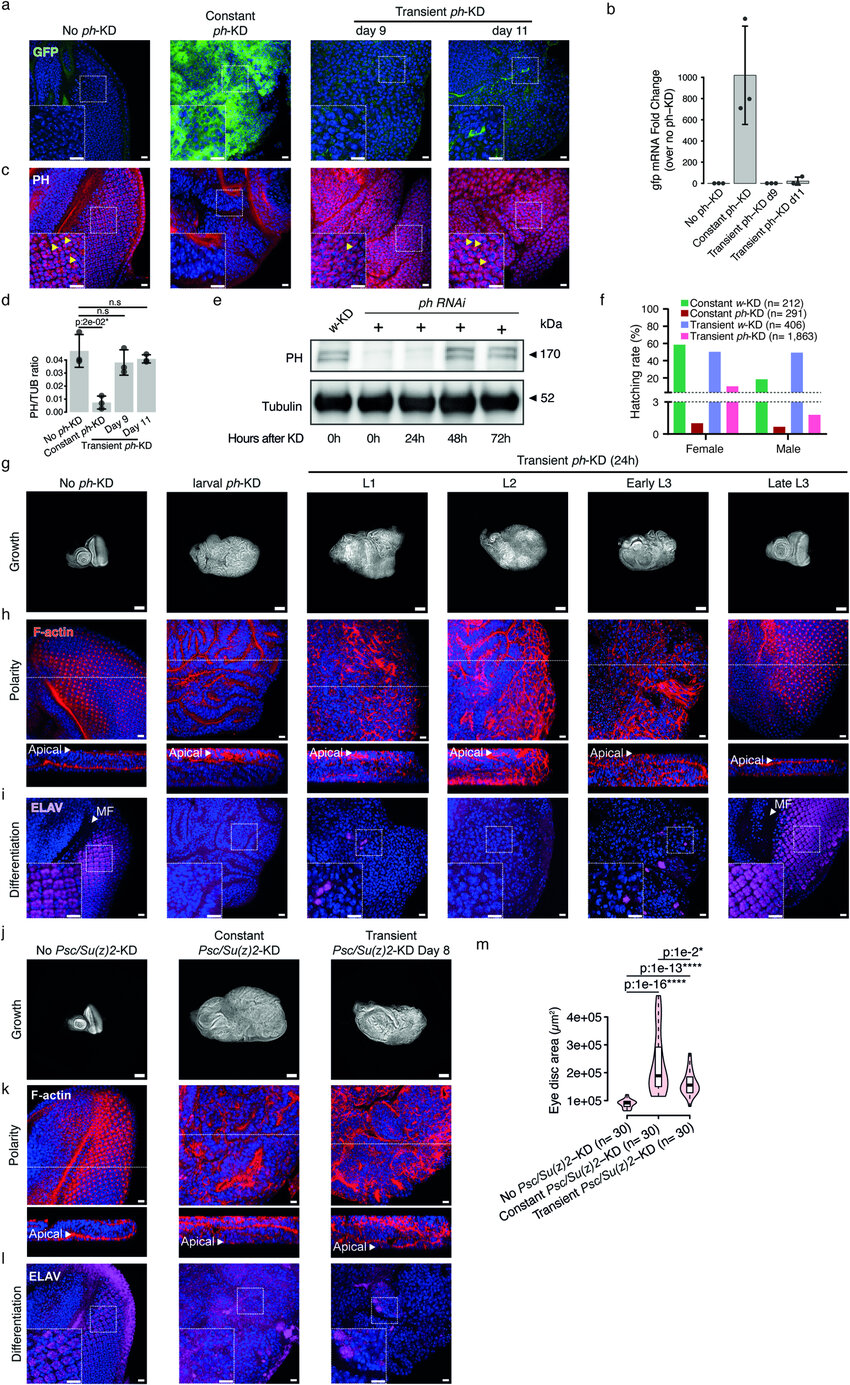

我们每两个人中就有一人会在其一生中的某个时间里患上某种形式的癌症,但我们对于这种疾病仍然有很多不理解的地方,但由于近年来科学家们进行了持续不懈的努力,研究人员对于癌症的生物学机制有了更多的理解。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Transient loss of Polycomb components induces an epigenetic cancer fate”的研究报告中,来自蒙彼利埃大学等机构的科学家们就通过研究发现,癌症或许不是仅由DNA的不可逆的突变所驱动,而其背后的表遗传学变化更关键。

癌症或是由不可逆的分子改变所引起

图片来源:Nature (2024). DOI:10.1038/s41586-024-07328-w

众所周知,衰老,以及一些生活方式和环境因素(比如吸烟和紫外线辐射)会引起机体细胞发生随机的DNA突变(也称之为遗传改变),大部分的遗传改变会诱发细胞死亡或并不会引起任何后果。然而,一些突变或许会促进细胞存活,如果一个细胞中发生足够水平的“延长寿命”的DNA突变,这个细胞实际上就是永生的,即其会开始一系列不受控制的复制,从而产生癌症,目前这一理论已经得到了大量实验的证实。然而,这一理论非常重视DNA突变,DNA突变往往是不可逆的,且利用药物非常难以靶向作用,因此,如果癌症仅仅是由遗传突变所引起,那我们杀灭癌细胞的能力就会非常有限。

有趣的是,关于癌症发生还有其它理论,如果这些理论也是有效的,我们就能开发出预防和治疗疾病的新方法。这项研究中,研究人员针对一种新理论进行了测试,他们利用果蝇进行研究,因为果蝇机体中拥有75%与人类疾病相关的基因,为此,研究人员利用果蝇来调查癌症是否是因表观遗传学改变所引起,这种不可逆的标记会被添加到基因组中从而开启或关闭基因的功能。

【2】Nature:大脑中的髓鞘形成或会驱动机体对阿片样药物的成瘾性

doi:10.1038/s41586-024-07525-7

即使在成年后,我们的大脑也会不断适应我们的行为,随着我们不断练习新技能或抛弃旧习惯,机体的神经性通路就会增强或减弱;近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Myelin plasticity in the ventral tegmental area is required for opioid reward”的研究报告中,来自斯坦福大学等机构的科学家们通过研究发现,称之为适应性髓鞘形成(adaptive myelination)的一类特殊类型的神经可塑性或会导致机体对药物成瘾。

在适应性髓鞘形成过程中,更活跃的大脑回路会获得更多的髓鞘(myelin),这种脂肪绝缘体能促使电信号在神经纤维中传播地更快且更加有效,比如,学习杂耍或练习钢琴会逐渐增加所涉及的大脑回路的髓鞘形成,从而就能优化这些能力。然而,对学习、注意力和记忆非常重要的相同适应性髓鞘形成也有其黑暗的一面,通过对小鼠进行研究,研究者发现,单一剂量的吗啡(morphine)就足以触发导致产生多巴胺的神经元(大脑中奖惩回路的一部分)形成髓鞘的步骤,从而就能刺激小鼠寻找更多的药物,当髓鞘形成被阻断时,小鼠就不需要努力去寻找更多的吗啡了。

本文研究揭示了如何利用成瘾药物就能驱动大脑奖惩回路中的不良髓鞘形成,从而增强寻求药物的行为。医学博士Michelle Monje说道,髓磷脂(Myelin)的发育直到20多岁或30岁才会完成,这一点让我们非常着迷;即使经过如此漫长的发育时期,大脑中称之为少突胶质细胞(oligodendrocytes)的特殊细胞也会在某些大脑区域中继续产生新的髓磷脂。在过去10年时间里,研究人员已经了解到,在神经系统的某些部位,髓磷脂实际上具有一定的可塑性且能适应经验,神经元的活动就能调节其轴突被髓鞘化的程度。目前研究人员对神经可塑性的研究重点集中在突触所发生的改变上,突触是神经元相互接触交流的位置,适应性的髓鞘形成能为揭示大脑如何从经验中学习增加一个新的层面。

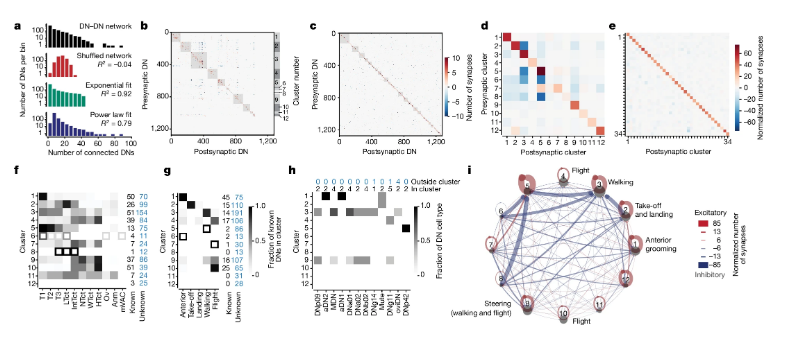

【3】Nature:揭示果蝇机体神经元网络将简单命令转化为复杂行为背后的分子机制

doi:10.1038/s41586-024-07523-9

理解包括人类在内的动物如何将大脑信号转化为协调运动是神经科学研究领域的一个基本问题,一般来讲,大脑能通过下行神经元(DNs,descending neurons)向身体发送运动指令,从而驱动简单的反射和复杂的行为。但是庞大的DNs数量以及其错综复杂的关联意味着在大型动物机体中对DNs进行研究具有一定的挑战性,比如,一只小鼠大约有7万个DNs,而人类大脑中DNs的数量则超过了100万个。

果蝇的神经系统相对简单,其也是一种相对更容易操作的模型,拥有大约1300个DNs,但却能完成复杂的行为,比如走路、飞行、拳击和求爱,这种简单性加上先进的遗传工具就会促使果蝇成为研究机体行为神经基础的理想选择。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Descending networks transform command signals into population motor control”的研究报告中,来自瑞士洛桑联邦理工学院等机构的科学家们通过研究揭示了果蝇机体中的下行神经元如何调节机体复杂的行为,具体而言,他们重点关注了“命令样”的DNs,其是研究人员此前研究的下行神经元亚群,其足以驱动果蝇机体的完整行为,在果蝇中这些神经元能驱动行走、躲避、产卵和部分昆虫的求爱“舞蹈”。

揭示果蝇机体神经元网络将简单命令转化为复杂行为背后的分子机制

图片来源:Nature (2024). DOI:10.1038/s41586-024-07523-9

研究结果表明,命令样的DNs并不会单独行动,而是会招募额外的DNs网络,从而就为揭示简单的大脑命令如何产生协调行动提供新的见解。文章中,研究人员利用光遗传学技术(一种能利用光来控制神经元的技术)激活了果蝇机体中命令样DNs的特殊亚群,他们重点研究了三类DNs,其能分别驱动向前行走、触角梳理和先后行走,通过记录这些激活过程中大脑中其它DNs的活性,研究人员观察到了这些初始信号是如何招募额外的神经元的。

【4】男性也需要“备孕”哦!Nature:女性受孕前丈夫的饮食状况会影响后代的健康

doi:10.1038/s41586-024-07472-3

精子拥有一种复杂且环境敏感性的小非编码RNA(sncRNAs,small non-coding RNAs)库,其会影响后代的发育和成年后的表型,附睾中的精子是否会受到环境因素的直接影响,目前研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Epigenetic inheritance of diet-induced and sperm-borne mitochondrial RNAs”的研究报告中,来自德国环境卫生研究中心等机构的科学家们通过研究揭示了父源性饮食对后代健康的影响。研究人员重点关注了精子中称之为线粒体tRNA片段(mt-tsRNAs)的特殊小RNA分子,这些RNAs能通过调节基因表达在机体健康性状的遗传中发挥着重要作用。

这项研究中,研究人员使用了来自LIFE儿童研究队列(LIFE Child cohort)的数据,包括3000多个家庭的信息,分析结果表明,父亲的体重会影响孩子的体重和对代谢性疾病的易感性,这种影响会独立于其它因素,比如母亲的体重、父母的遗传特性或环境状况等。

为了验证他们的分析结果,研究人员随后在小鼠机体中进行了相关研究,这些小鼠被喂食高脂肪饮食,他们推测这或会对动物的生殖器官产生一定的影响,包括附睾等,附睾是雄性生殖系统中新形成的精子成熟的地方。

【5】Nature:我国科学家研发'智能弹头'精准定位肿瘤,有望增强放射性核素疗法在癌症治疗中的应用

doi:10.1038/s41586-024-07461-6

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Covalent targeted radioligands potentiate radionuclide therapy”的研究报告中,来自中国北京大学等机构的科学家们通过研究研发出了能精准定位肿瘤的智能弹头,有望增强放射性核素疗法在癌症治疗中的应用。这是该期刊自1977年以来首次发表有关放射性核素治疗(radionuclide therapy)的论文。这项新的研究为治疗转移性癌症提供了一个充满希望的视角,因为在所有癌症的死亡病例中,转移性癌症占大多数。根据世界卫生组织(WHO)的数据,到 2020 年,癌症将导致近 1000 万人死亡,占全球死亡人数的六分之一。

2020 年,Journal of Nuclear Medicine期刊将靶向放射性核素治疗(targeted radionuclide therapy, TRT)确定为一种“以靶向方式对肿瘤进行电离辐射,并且能尽可能减少其对健康组织影响”的一种(有希望的)治疗方法(doi:10.2967/jnumed.120.248062)。

这种依附着在特异性载体上的放射性物质,通过发射的辐射穿透力直击破袭癌细胞的DNA核心,精准摧毁恶性细胞结构,从而有效缩小肿瘤体积。最新研究揭示,评估TRT放射性疗法(Targeted Radion Therapy)的高效性,需综合考量三要素:精准靶向性(靶向肿瘤的准确度)、血液中快速清除(避免全身毒性)和肿瘤内充足保留(确保疗效)。

形象地说,理想的放射性“弹药剂”应如同一颗携带精准制导弹,能够迅速从血液中撤离以规避其对全身的副作用风险,同时,利用其短暂的半衰变周期(通常3至10天左右),在肿瘤内驻留,并且充分施展拳脚,精准打击癌细胞。这是一场微妙的平衡艺术,既要保证高效攻击,又要避免误伤及无辜,实现对肿瘤的精妙手外科手术式的精准打击。

【6】两篇Nature:揭示睡眠在大脑记忆形成过程中扮演的关键角色

doi:10.1038/s41586-024-07397-x

试想一下,你是一名学生,现在是期末考试周,你正在准备一场大考,那么你会选择熬夜复习还是休息一下呢?很多经历过熬夜抱佛脚的人都知道,睡眠不足会人“变蠢”——很难记住东西。近日,发表在Nature杂志的两篇研究报告中,来自密歇根大学等机构的科学家们就揭示了其中的原因,以及睡眠和睡眠剥夺期间大脑到底发生了什么。

揭示睡眠在大脑记忆形成过程中扮演的关键角色

图片来源:Nature (2024). DOI:10.1038/s41586-024-07397-x

特定的神经元能适应特定的刺激,比如,迷宫中的大鼠一旦到达迷宫中的特定地点,其大脑中的神经元就会被激活,这些被称之为“位置神经元”(place neurons)的特殊神经元在人体内也非常活跃,且能帮助人们在环境中进行定位。那么在睡眠过程中到底会发生什么呢?这项研究中,研究人员观察了海马体中的神经元,海马体是大脑深处参与记忆形成的海马形状特殊结构。他们发现,一种能在动物睡眠时可视化调节与位置相关的新神经元模式——在休息状态和睡眠状态下,每隔几秒就会有一种称之为尖波涟漪的电活性从海马体中释放出来,并持续数小时。

研究人员对这些波纹的同步程度以及传播距离非常感兴趣,它们似乎能将信息从大脑的一个部分扩散到了另一个部分,这些放电被认为能促进神经元形成并更新包括地点的记忆等。在实验中,科研人员记录了大鼠完成新迷宫探索后睡眠状态下的脑部活动,运用了一种称为贝叶斯学习的高级统计分析手段。这一策略使他们首次精准识别出哪些神经元与迷宫内的特定位置相对应并作出响应。

【7】Nature:开发出能揭示人类机体遗传突变最早期迹象的新型HiDEF测序技术

doi:10.1038/s41586-024-07532-8

突变是组成DNA代码的分子“字母”发生的变化,而DNA代码则是所有活细胞的蓝图,其中一些改变对机体几乎没有影响,但其它变化则会引起包括癌症在内的疾病发生。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“DNA mismatch and damage patterns revealed by single-molecule sequencing”的研究报告中,来自纽约大学Grossman医学院等机构的科学家们通过研究引入乐意一种称之为HiDEF-seq(HiDEF测序)的原始技术,其或能准确检测突变发生之前DNA代码中发生的早期分子改变。

研究者表示,这种名为HiDEF测序(发夹双重增强保真测序技术,Hairpin Duplex Enhanced Fidelity Sequencing)的新技术能促进他们对健康细胞和癌细胞中突变发生基本原因的理解,以及随着人类年龄增长机体细胞中的遗传突变是如何自然积累的;相关研究结果有望帮助揭开DNA突变发生的最早期阶段。

本文研究基于一种认识,即DNA是由两条分子代码(碱基)组成的链,每条链都是由四种碱基组成,即腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),每条链中的碱基都能以特定的模式与另一条链中的碱基配对,即A与T配对,C与G配对,这就使得DNA代码能被复制,并准确从一代细胞传递到下一代细胞。重要的是,突变是存在于DNA双链中的DNA代码发生的改变,比如,C与G形成的碱基对(一条链上的G与另一条链上的C配对,C-G)就可以突变形成A-T碱基对。

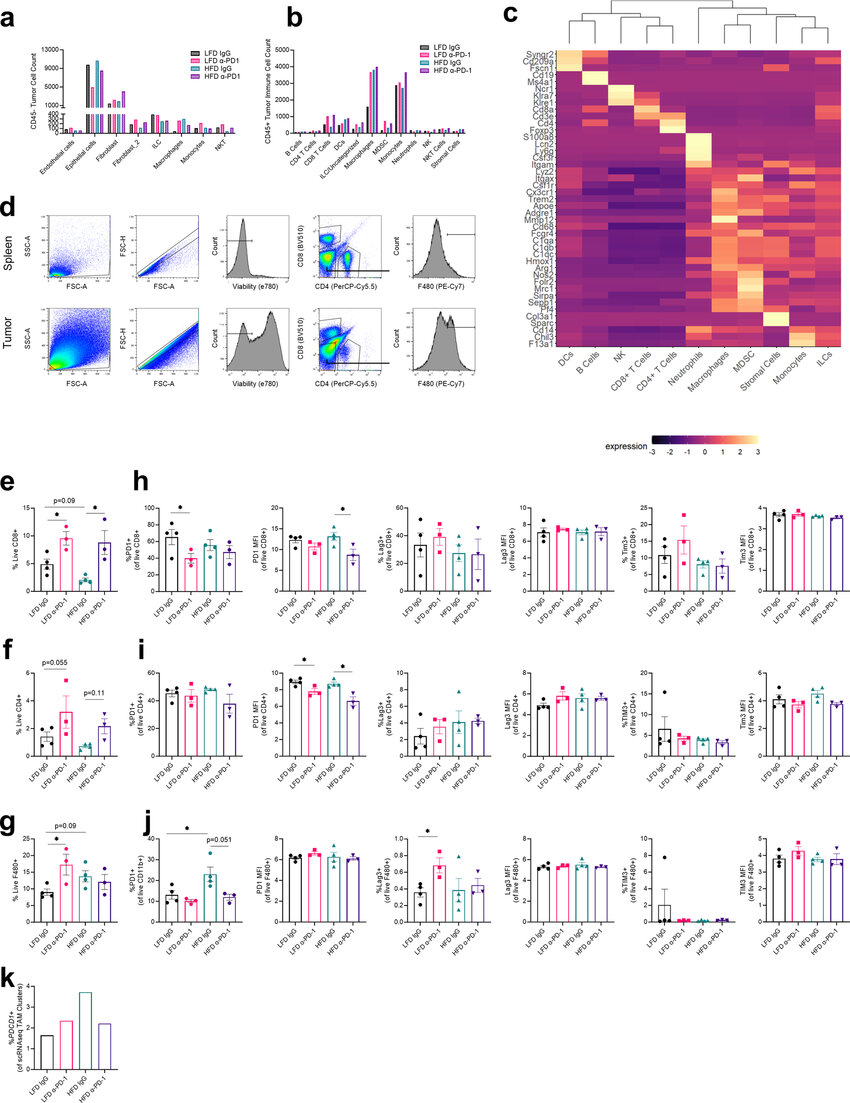

【8】Nature:揭示肥胖-癌症之间的关联或有望帮助开发改善癌症免疫疗法疗效的新型策略

doi:10.1038/s41586-024-07529-3

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Obesity induces PD-1 on macrophages to suppress anti-tumour immunity”的研究报告中,来自范德堡大学医学中心等机构的科学家们通过研究发现,称之为巨噬细胞的免疫细胞在肥胖与癌症之间复杂相互关系中发挥着意想不到的作用。

揭示肥胖-癌症之间的关联或有望帮助开发改善癌症免疫疗法疗效的新型策略

图片来源:Nature (2024). DOI:10.1038/s41586-024-07529-3

肥胖会增加肿瘤中巨噬细胞的出现频率并诱导免疫检查点蛋白PD-1的表达,PD-1是癌症免疫疗法的主要作用靶点,该研究揭示了肥胖如何可能加剧癌症风险并同时提升对免疫疗法响应的潜在机制,为进一步优化免疫治疗策略提供了洞见,并指明了可能对此类治疗反应最佳的特定患者群体。Jeffrey Rathmell博士指出,肥胖作为仅次于吸烟的可调控癌症风险因子,其对个体的影响显得矛盾:既增加了癌症风险,却又似乎提升了对免疫疗法的正面反应。这便是所谓的“肥胖悖论”。为了探究这一现象,研究团队深入分析了肥胖对癌症进程的影响,并聚焦于其在免疫疗法反应中所扮演的双重角色。

实验中小鼠模型的数据显示,肥胖小鼠与瘦小鼠肿瘤中提取的巨噬细胞存在显著差异。尽管PD-1传统上被认为是T细胞上的免疫治疗靶标,但研究却发现肥胖小鼠肿瘤衍生的巨噬细胞异常高表达了PD-1,且该蛋白直接作用于巨噬细胞,抑制了它们的正常功能。

【9】Nature:科学家揭示两种关键信号通路之间的关联 或有望开发抑制机体慢性炎症的新型疗法

doi:10.1038/s41586-024-07537-3

白介素23(IL-23)是慢行炎性疾病的主要介质和治疗性靶点,其在肠道处于稳态状态下或急性感染后也会引起组织保护效应,然而,塑造这些有益与病理性结局背后的机制,目前研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“CTLA-4-expressing ILC3s restrain interleukin-23-mediated inflammation”的研究报告中,来自Weill Cornell医学院等机构的科学家们通过研究发现了调节哺乳动物机体免疫系统功能的两种关键通路之间此前未知的一种关联,这一研究发现或许会影响科学家们对人类慢性炎性肠病(IBD)的理解,这种疾病在美国影响着超过200万人的健康和生活质量。

免疫系统有多重途径来保护机体抵御感染,但有时过度活跃的免疫反应也会导致多种自身免疫性疾病的发生,包括IBD、银屑病、类风湿性关节炎和多发性硬化症;IL-23是能抵御感染的一种免疫因子,其往往参与到了多种炎性疾病的发生中,然而研究人员并不清楚为何IL-23有时是有益的,有时则会转变成为驱动人类慢性疾病的因素。这项研究中,研究人员发现,IL-23能作用于3群先天性淋巴样细胞(ILC3s),ILC3s是一类免疫细胞家族,其是诸如肠道和肺脏等年模型组织的第一道防线。作为回应,ILC3s会增加关键调节性因子CTLA-4的活性,从而预防免疫系统攻击机体和有益的肠道菌群,这种相互作用关键地平衡了IL-23的促炎性效应从而就维持了机体的肠道健康,但其却会在IBD中受损。

研究结果表明,ILC3s是潜在的IL-23驱动的炎性反应和肠道免疫调节检查点之间的关键连接,其还能提供线索揭示如何利用这一途径来抵御癌症并减缓癌症免疫疗法所产生的严重副作用。Gregory Sonnenberg博士指出,我们非常惊讶地发现,能控制健康、免疫和炎症的两种主要免疫通路之间存在着意想不到的关联,截止到目前为止,大多数关于CTLA-4的研究都聚焦于T细胞(另一类免疫细胞),通过揭示IL-23能对ILC3s进行选择性地上调,研究者或许就能更广泛地思考这些途径,从而开发出更具选择性的疗法。

【10】Nature:科学家开发出有望揭示人类胰腺癌癌前病变的新型3D技术

doi:10.1038/s41586-024-07359-3

胰腺上皮内瘤变(PanINs,Pancreatic intraepithelial neoplasias)是最常见的胰腺癌前体形式,但其体积较小且在人类机体中难以获得,这或许就使得研究人员对其进行研究面临着巨大挑战;至关重要的是,人类PanINs的数量、维度和连接性目前在很大程度上都是未知的,这或许就妨碍了科学家们提出对早期癌症发生的重要见解。

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“3D genomic mapping reveals multifocality of human pancreatic precancers”的研究报告中,来自约翰霍普金斯大学医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种3D基因组分析技术来识别胰腺中的胰腺上皮内瘤变,胰腺上皮内瘤变会导致最具侵袭性且致死性的胰腺癌。研究者表示,相关研究结果提供了迄今为止人类胰腺癌前病变最详细的3D蓝图,为未来科学家们早期检测胰腺导管腺癌和其它类型的胰腺癌奠定了一定的基础。

医学博士Laura Wood说道,实际上并没有多少人会患上胰腺癌,因此我们非常震惊地发现,在胰腺的正常区域会出现很多癌前病变或PanINs;本文研究强调了我们对机体正常衰老很多不理解的地方,并提出了关于人类胰腺中癌变发生机制的很多基础性的问题。由于尺寸较小,PanINs常常很难被发现,也不能通过典型的放射学分析来识别,在临床上,这通常意味着当患者被诊断为癌症时(比如PDAC),其机体的癌症已经进入到了晚期阶段并转移到了其它器官中。(生物谷Bioon.com)

生物谷更多精彩盘点!敬请期待!

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。