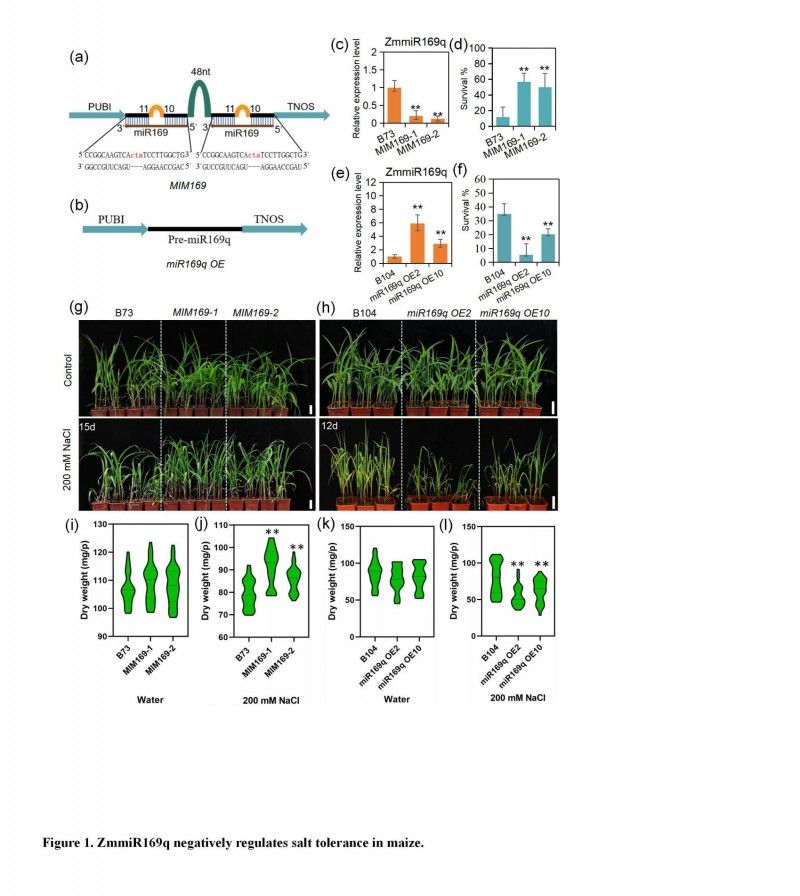

研究发现启动玉米耐盐应答重要“开关”

近日,中国农业科学院生物技术研究所作物代谢调控与营养强化创新团队发现miR169分子在玉米盐应答中的新机制,相关成果发表在《植物生理学(Plant Physiology)》上。盐胁迫是限制作物生长和生产力的主要环境因素之一,目前我国盐碱地总面积达14.87亿亩,占国土面积的10.3%。玉米是我国第一大作物,不耐盐碱,挖掘鉴定玉米中耐盐关键基因,阐

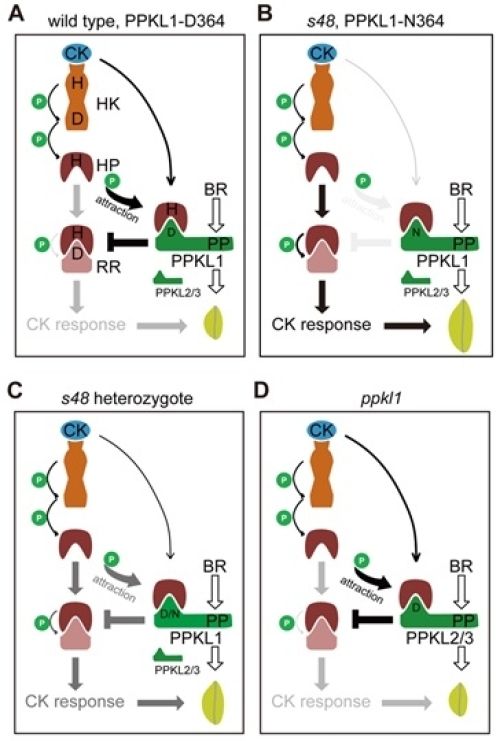

研究发现一条细胞分裂素信号通路调控水稻籽粒大小

经典的细胞分裂素信号转导依赖于组氨酸受体激酶HK、组氨酸磷酸转移酶HP,以及细胞分裂素响应因子RR中的组氨酸(H)和天冬氨酸(D)之间磷酸基团的转移,然而这一磷酸中继(phosphorelay)过程调控的分子机制仍有待探究。在水稻中,细胞分裂素可以显着调控穗粒数,但对粒重或籽粒大小的调控功能尚不清楚。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员储成才研究组、研究员

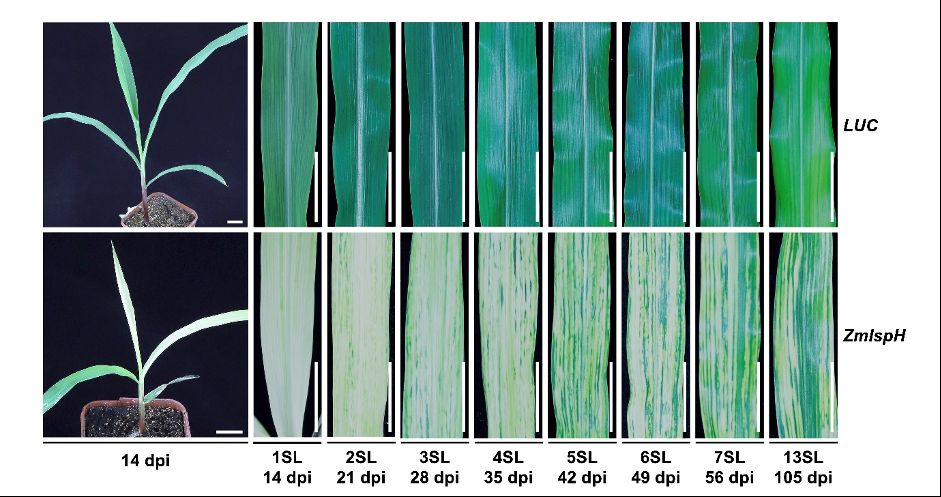

科研人员可快速高效研究玉米基因功能的病毒诱导的基因沉默系统

病毒诱导的基因沉默(virus-induced gene silencing,VIGS)是一种基于植物体内RNA介导的抗病毒防御机制发展起来的技术,已被广泛应用于植物基因功能的研究以及功能基因的筛选鉴定中。玉米是一种重要的经济作物和模式植物,目前已获得多个玉米株系的全基因组序列, 但由于目前研究技术手段的局限,对其基因功能的研究及开发相对滞后,急

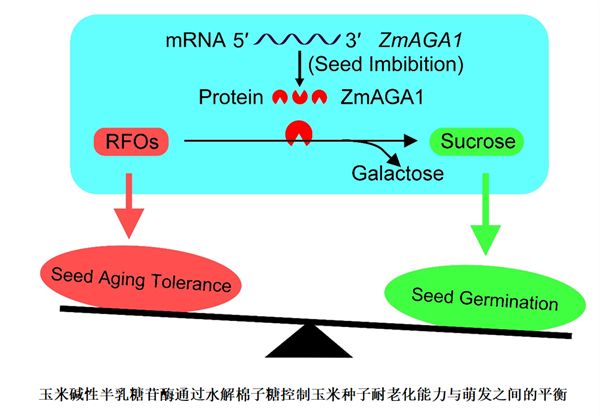

Journal of Agricultural and Food Chemistry:研究发现调控玉米种子耐储性与萌发速度之间平衡的新机制

种子耐储性(耐老化)和种子萌发速度是衡量种子活力的重要指标,但二者之间的关系仍是未解之谜。近期,Journal of Agricultural and Food Chemistry在线发表了“ZmAGA1 Hydrolyzes RFOs Late During the Lag Phase of Seed Germination, Shifting Sugar

水稻籽粒大小和叶夹角的协同改良研究取得进展

叶夹角是水稻株型的一个重要决定因子,较小的叶夹角有利于提高种植密度和光合效率,进而提高产量。但是,长期的遗传育种学研究显示,叶夹角的改良往往会产生一些负面效应,尤其会造成籽粒变小,千粒重降低。如何在降低叶夹角的同时保持或增大籽粒,是水稻高产育种面临的一个关键问题。中国科学院遗传与发育生物学研究所姚善国研究组从NaN3诱变的水稻突变体库中,鉴定到一

科研人员揭示水稻籽粒大小表观遗传调控新机制

水稻籽粒大小决定稻米的产量和外观品质,并受多个数量性状位点(QTLs)的控制;其中,编码组蛋白乙酰化酶的GRAIN WEIGHT 6a(GW6a)是水稻籽粒大小和产量的正向调节因子。目前对于GW6a依赖的基因调控网络尚不清楚。在拟南芥中,泛素受体DA1通过调控细胞增殖期来控制种子和器官的大小,然而,尚不清楚DA1家族成员是否以及如何调

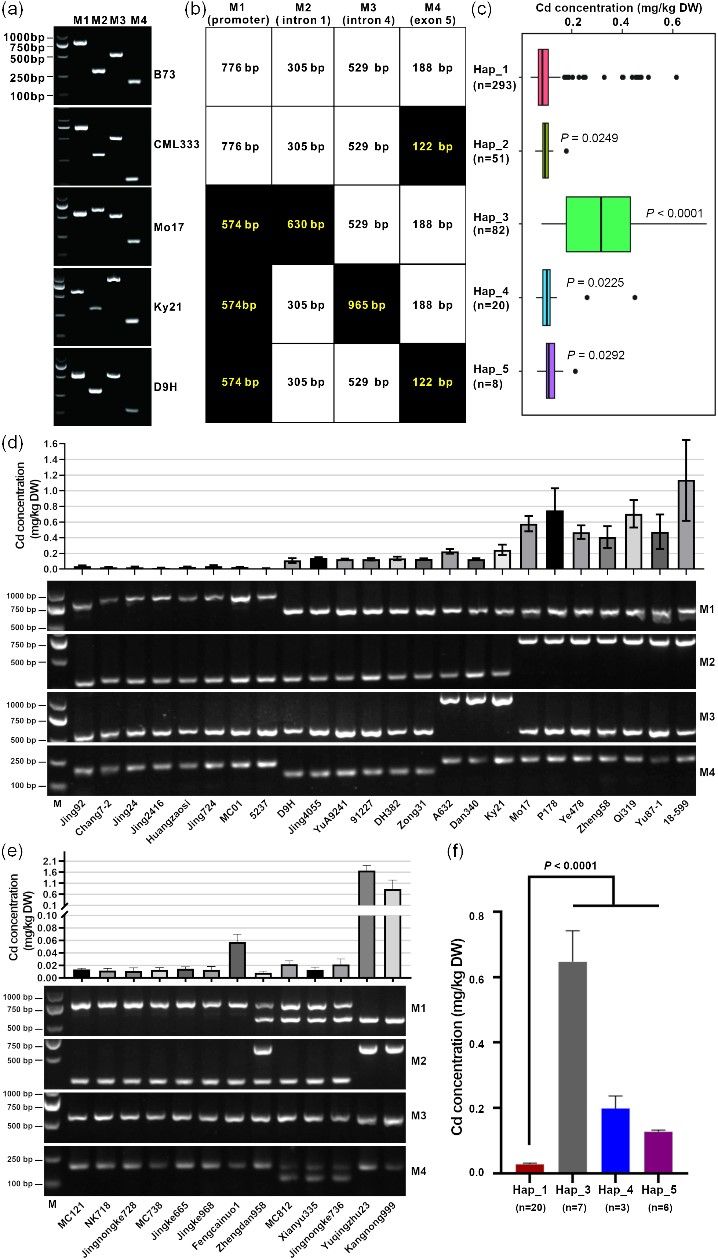

玉米籽粒镉含量调控基因的克隆和应用方面取得重要进展

土壤镉污染是一个严重的全球性问题,欧美、日本等国家的耕地都存在不同程度的镉污染,中国约有17%的耕地存在镉污染。镉为重金属,其生物半衰期长,可通过食物链在人体富集,容易造成人体多器官损伤、诱发癌症。选育镉低积累玉米对玉米的安全利用具有重要意义。然而,控制玉米籽粒镉积累的关键基因尚未克隆。近期,北京市农林科学院玉米中心赵久然团队与湖南省

Molecular Plant:研究发现调控水稻籽粒形状的新机制

水稻粒形是影响其产量的重要因素,也是重要的商品性状。不同地域的人们对米粒外形的喜好不同,因此调控水稻籽粒的长宽比成为育种目标之一。科学家前期研究发现,G蛋白信号对水稻籽粒长度有正调控作用,但其分子机理尚不清楚。中国科学院院士、中科院植物研究所研究员种康研究组与中科院院士、华中农业大学教授张启发团队、中科院遗传与发育生物学研究所研究员傅

玉米重要自交系A188基因组研究取得进展

近日,中国农业科学院作物科学研究所作物基因组选择育种创新团队与美国堪萨斯州立大学合作,对玉米重要自交系A188的基因组进行了组装。该研究在高质量的基因组组装基础上, 深入解析了玉米愈伤组织的基因表达和DNA甲基化特征,并利用比较基因组方法揭示了基因组结构变异对玉米性状的重要影响。相关研究成果在线发表在《基因组生物学(Genome Bi

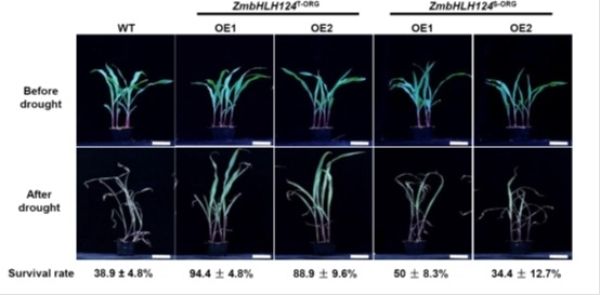

Plant Biotechnology Journal:玉米耐旱机制研究中取得进展

玉米是世界上种植广泛的粮食作物,对于全球的粮食安全十分重要。在影响玉米产量的诸多因素中,干旱是主要的非生物胁迫因素。深入解析玉米干旱响应的分子机制将有助于玉米耐旱新品种的培育与推广应用。中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗研究组与陈化榜研究组合作,通过对玉米重组自交系群体苗期耐旱性的详细分析,对筛选到的极端表型株系进行比较转录组分析,并阐明了一个bHLH类型