2021年7月23日Science期刊精华

来源:本站原创 2021-07-24 20:36

2021年7月24日讯/生物谷BIOON/---周又有一期新的Science期刊(2021年7月23日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science:揭示脑膜B细胞起源自中枢神经系统边界的淋巴造血微环境doi:10.1126/science.abf9277; doi:10.1126/science.abj8183脑膜(meninge)是一种覆

2021年7月24日讯/生物谷BIOON/---周又有一期新的Science期刊(2021年7月23日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。

图片来自Science期刊。

1.Science:揭示脑膜B细胞起源自中枢神经系统边界的淋巴造血微环境

doi:10.1126/science.abf9277; doi:10.1126/science.abj8183

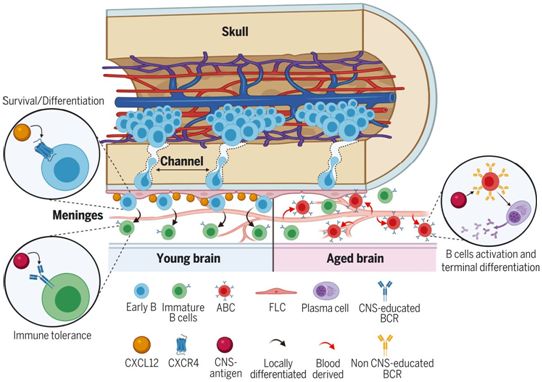

脑膜(meninge)是一种覆盖中枢神经系统(CNS)的三层膜:最外层的硬脑膜附着在颅骨骨膜上;两层内膜,即蛛网膜和软脑膜,覆盖着大脑皮质。脑膜室承载着先天性和适应性免疫细胞,为中枢神经系统边界区域提供持续的免疫监视。鉴于这种战略位置,脑膜免疫是神经免疫性疾病的一个关键组成部分。最近的研究已调查了脑膜髓样细胞的起源和动态。然而,对脑膜B细胞却知之甚少。

为了研究脑膜B细胞的表型,来自美国华盛顿大学等研究机构的研究人员在一项新的研究中使用了不同的高通量技术,如单细胞RNA测序(scRNA-seq)、飞行时间流式细胞仪(CyTOF)和单细胞B细胞受体测序(scBCR-seq)。他们通过流式细胞仪和共聚焦成像进一步证实了他们的发现。他们通过骨髓移植(BMT)和联体共生实验来确定脑膜B细胞的来源。最后,他们研究了脑膜B细胞在衰老过程中如何发生变化。相关研究结果发表在2021年7月23日的Science期刊上,论文标题为“Heterogeneity of meningeal B cells reveals a lymphopoietic niche at the CNS borders”。

年轻小鼠和年老小鼠脑膜B细胞的组成。图片来自Science, 2021, doi:10.1126/science.abf9277。

2.Science:大脑和脊髄硬膜中的非血源性髓样细胞起源于颅骨骨髓和椎骨骨髓

doi:10.1126/science.abf7844; doi:10.1126/science.abj8183

髓样细胞(myeloid cell)是高度异质性的,具有不同的个体发生(ontogeny)和免疫功能。包括单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞在内的髓样细胞群体在维持中枢神经系统(CNS)功能稳态中的不同作用越来越被认可。包括硬脑膜在内的大脑边界容纳着大量的对中枢神经系统进行免疫监视的髓样细胞。在损伤和神经炎症期间,髓样细胞渗入中枢神经系统,显示出与中枢神经系统驻留巨噬细胞---小胶质细胞---不同的功能。了解中枢神经系统边界(CNS border)和中枢神经系统实质(CNS parenchyma)在稳态状态和扰动状态下的髓样细胞个体发生过程,对于人们了解患病的中枢神经系统中的免疫反应的基本机制以及设计与炎症有关的神经系统疾病(如中枢神经系统损伤、慢性神经退行性疾病、中枢神经系统感染和脑瘤)的治疗方法至关重要。

髓样细胞是中枢神经系统功能的重要贡献者,但这些细胞在中枢神经系统边界的起源以及在炎症或神经退行性疾病条件下它们迁移到中枢神经系统实质的路线仍不清楚。在某些情况下---比如实验性自身免疫性脑脊髓炎(experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE)中的单核细胞浸润或者在中枢神经系统损伤后,髓样细胞群体发挥着保护作用和病理作用。在一项新的研究中,来自德国美因茨大学、美国弗吉尼亚大学和华盛顿大学的研究人员认为这些不同的功能可能代表了不同的细胞来源,并试图调查髓样细胞浸润的来源以及它们进入受伤或发炎的中枢神经系统实质的途径。以前已描述过连接颅骨骨髓和硬脑膜的通道可允许中性粒细胞在中风期间迁移。因此,这些作者探讨了这些通道和颅骨骨髓微环境(bone marrow niche,也译为颅骨骨髓壁龛)是否也允许在稳态状态下和中枢神经系统疾病的小鼠模型中维持大脑中的硬脑膜髓样细胞库(dural myeloid pool)。他们进一步将他们的观察扩展到作为脊髄硬膜的潜在髓样细胞来源的椎骨骨髓微环境(vertebrae bone marrow niche)。相关研究结果发表在2021年7月23日的Science期刊上,论文标题为“Skull and vertebral bone marrow are myeloid cell reservoirs for the meninges and CNS parenchyma”。

利用共享血液循环的WT-UBC-GFP或CD45.1-CD45.2小鼠的联体配对,这些作者观察到大脑和脊髄硬膜中有大量的单核细胞和中性粒细胞,这些细胞不是来自血液,也不是来自组织固有的祖细胞或局部增殖。通过使用几种方法,包括颅骨-骨瓣移植和带有头部或身体屏蔽的选择性辐射方案以及骨髓转移,他们发现这些非血源性髓样细胞起源于颅骨骨髓和椎骨骨髓。他们再次证实了颅骨骨髓-硬膜通道的存在,并描述了连接脊髓椎骨骨髓和脊髓硬膜的类似通道的存在,这使得髓样细胞从局部骨髓库不断迁移的解剖路线成为可能。在各种中枢神经系统损伤模型(包括脊髓损伤、EAE和视神经挤压伤)中,他们发现中枢神经系统相关的骨髓有助于髓样细胞浸润中枢神经系统实质。利用单细胞RNA测序,他们证明了血液和中枢神经系统骨髓来源的单核细胞在脊髓损伤和EAE期间浸润脊髓的潜在非冗余作用,其中血液来源的单核细胞显示出更多的炎症表型和可能的致病表型。

3.Science:重大进展!揭示肠道HDL蛋白保护肝脏免受损伤机制

doi:10.1126/science.abe6729

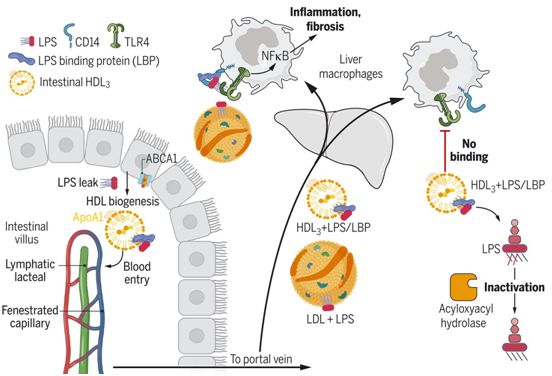

高密度脂蛋白(HDL)参与维持胆固醇稳态,也可能通过它与众多血浆蛋白的相互作用而具有抗炎或抗微生物的作用。肝脏合成体内的大多数HDL,但肠道也产生HDL。然而,肠道HDL与肝脏产生的HDL发挥的不同作用还没有被确定。HDL颗粒在重塑其货物时,会在组织空间中循环,但到目前为止,HDL在组织内的转运很少被研究。

在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学圣路易斯医学院的研究人员推断,了解HDL的转运模式可能会深入了解它在健康和疾病中的作用,包括肠道制造的HDL是否与肝脏制造的HDL在功能上是冗余的。利用他们以前产生的可在任何组织位置上对HDL进行光标记的基因敲入小鼠,他们旨在追踪肠道合成的HDL的命运。相关研究结果发表在2021年7月23日的Science期刊上,论文标题为“Enterically derived high-density lipoprotein restrains liver injury through the portal vein”。

肠道HDL的转运和功能特性,图片来自Science, 2021, doi:10.1126/science.abe6729。

从机制上讲,LPS结合蛋白(LBP)在HDL3颗粒中富集,并且是HDL3掩盖LPS而不被TLR4检测所需的。这一发现是出乎意料的,因为LBP通过将LPS传送到CD14,然后CD14再将LPS传送到TLR4,从而促进TLR4信号传递。因此,HDL3与TLR4信号平台的一个已知组分---LBP---相互作用,以掩盖LPS而不被检测到。如果不与TLR4结合,HDL3-LBP-LPS复合物就不能保留在肝脏中。相反,它离开了肝脏,而与它相结合的LPS被灭活。部分上由肝脏巨噬细胞产生的能使LPS中的关键脂肪酸残基脱酰基以便激活TLR4的酰基羧酸水解酶(acyloxyacyl hydrolase)仍能访问并作用于与HDL3结合的LPS,使之解毒。低密度脂蛋白(LDL)结合LPS,但不结合LBP,因此不能阻止LPS对肝脏巨噬细胞的激活。LBP与磷脂转移蛋白和胆固醇酯转移蛋白同属脂质结合蛋白家族,它们在重塑HDL的脂质结构方面有公认的作用。另一种微生物脂质,即来自革兰氏阳性细菌的脂磷壁酸(lipoteichoic acid),已知可与LBP结合。他们发现,它也与HDL3形成复合物,并抑制肝脏巨噬细胞的激活。

4.Science:揭示视网膜波通过模拟未来视流实现视觉运动检测

doi:10.1126/science.abd0830

小鼠视觉系统的基本回路特征在视觉开始之前就出现了,使小鼠能够在睁眼时立即感知物体和探测视觉运动。小鼠的视觉系统如何在没有结构化的外部感觉输入的情况下,在睁眼时实现自我组织,目前还不是很清楚。在没有感觉驱动的情况下,发育中的视网膜会以传播波的形式产生自发活动。过去的研究工作已表明,自发的视网膜波提供了相关的活动,这对完善下游视觉区域的总地形图的发展是必要的,如视网膜拓扑映射(retinotopy)和眼球特异性分离,但目前还不清楚视网膜波是否也传达了指示开眼时高阶视觉反应特性(如方向选择性)产生的信息。

自发的视网膜波在整个发育过程中表现出固定的时空变化模式。为了确定视网膜波在发育过程中的时空特性,来自美国耶鲁大学医学院的研究人员在一项新的研究中对清醒的新生小鼠投射到上丘(superior colliculus)的视网膜轴突使用了单光子宽场钙成像。相关研究结果发表在2021年7月23日的Science期刊上,论文标题为“Retinal waves prime visual motion detection by simulating future optic flow”。

这些作者发现了一种一致的传播偏向发生在睁眼前不久的一个短暂的发育窗口。通过定量分析,他们研究了有方向性偏差的视网膜波是否传达了与未来视觉输入有关的行为学信息。为了了解方向性视网膜波的起源,他们使用了药理学、光遗传学和遗传学策略来确定导致传播偏向的视网膜回路。最后,为了评估定向视网膜波在视觉系统发育中的作用,他们使用药理学和遗传学策略来长期操纵视网膜波的方向性,并使用双光子钙成像来测量睁眼后中脑上丘对视觉运动的反应。

这些作者发现,小鼠的自发视网膜波在发育的短暂窗口期(出生后第8天到第11天)表现出明显的从颞部到鼻部方向的传播偏向。方向性视网膜波流(retinal wave flow)的空间几何学与前向自我运动产生的视流模式(optic flow pattern)非常吻合,这是开眼后一个主要的自然视流模式。他们在视网膜回路中发现了一种内在的不对称性,这种不对称性加强了视网膜波的传播偏向,涉及到成体视网膜中运动检测所必需的相同回路元件,特别是通过γ-氨基丁酸A型(GABAA)受体在星爆型无长突细胞(starburst amacrine cell)中产生的不对称抑制。最后,通过慢性给送gabazine药物阻断GABA能抑制或星突胺细胞特异性FRMD7基因突变来操纵方向性视网膜波,损害了视网膜下游的上丘神经元对视觉运动产生反应。

5.Science:通过高通量微流控酶动力学揭示酶的功能结构

doi:10.1126/science.abf8761; doi:10.1126/science.abj8346

合理诱变(rational mutagenesis)是体外研究或设计酶功能的常见方法,但易于操纵蛋白质序列掩盖了将稀疏的活性数据与酶的真正功能景观联系起来的许多缺陷。Markin等人利用一种高通量平台,对靶标酯酶进行了表达、纯化和一系列动力学测量,收集了整个蛋白质的1000多个突变的数据。蛋白质错误地折叠成非活性状态,而不是平衡稳定性的降低,是带来负面影响的突变在整个蛋白质中遍布的关键因素。当与先前的机理理解和结构相结合时,四个“功能成分”有助于合理地解释突变对酶功能不同方面影响的复杂空间模式,所有这些将从仅少数氨基酸残基的突变中看不到。

6.Science:解析出处于无活性的ATP结合状态下的AMPK复合物的结构

doi:10.1126/science.abe7565

腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)是真核生物中能量状态的一种关键传感蛋白。它的动态结构受变构因子的调节,包括磷酸化和核苷酸及代谢物的结合。Yan等人开发了将AMPK停留在一种完全不活跃的状态的构象特异性抗体,该状态经历了较大的、结构域级别的旋转。在细胞和体外的生物物理实验与结构工作一致,并支持一种模型,即这种激活环状结构完全暴露在完全不活跃的去磷酸化的状态。这些结构为我们了解这种关键的代谢调节物的复杂变构行为提供了信息。

7.Science:植物辅助蛋白TNL是钙离子可渗透的非选择性阳离子通道

doi:10.1126/science.abg7917

为了应对微生物病原体,一些植物杀死自己的细胞以限制感染的进一步扩散。Toll/IL-1受体/Resistance类型的核苷酸结合富亮氨酸重复受体(称为TNL)在植物中作为免疫受体发挥作用。这些TNL与一组专门的辅助蛋白一起工作。Jacob等人揭示了其中的一种称为称为NRG1(N REQUIREMENT GENE 1)的辅助蛋白的结构。该结构类似于一种已知的动物阳离子通道。这些作者证明,辅助蛋白NLR直接控制钙离子流入以启动宿主细胞死亡,从而为TNL输出提供了一种机制。

8.Science:城市鹦鹉复杂觅食文化的创新和地理传播

doi:10.1126/science.abe7808

现在人们已经公认,人类并不是唯一拥有复杂文化的动物,我们也发现,生态的新颖性可以导致文化创新。Klump等人记录了葵花凤头鹦鹉(sulphur-crested cockatoo)为应对人类产生的资源,特别是垃圾箱,而出现的一套不断进化的行为。这一发现既记录了复杂的觅食文化在鹦鹉(一种以高级认知功能著称的动物谱系)中的存在和传播,并阐明了文化创新的传播如何导致区域性的不同变化。(生物谷 Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。