研究发现硝酸盐转运蛋白介导植物体内铁的再分配

来源:分子植物科学卓越创新中心 2021-09-29 07:13

铁(Fe)是植物和其他生物体生长必需的元素,尽管土壤中含量丰富,但大部分铁以不溶性还原型铁(Fe3+)的形式存在,难以被植物吸收。因此植物往往通过分泌H+或者小分子化合物的方式还原或者螯合铁,使之更容易被植物吸收利用。硝酸盐的吸收会造成土壤碱化从而影响Fe的吸收,导致植物出现缺铁性褪绿症状,因此研究氮与铁的营养关系对改善农业铁缺乏,从而提高作物产量具有重要意

铁(Fe)是植物和其他生物体生长必需的元素,尽管土壤中含量丰富,但大部分铁以不溶性还原型铁(Fe3+)的形式存在,难以被植物吸收。因此植物往往通过分泌H+或者小分子化合物的方式还原或者螯合铁,使之更容易被植物吸收利用。硝酸盐的吸收会造成土壤碱化从而影响Fe的吸收,导致植物出现缺铁性褪绿症状,因此研究氮与铁的营养关系对改善农业铁缺乏,从而提高作物产量具有重要意义。

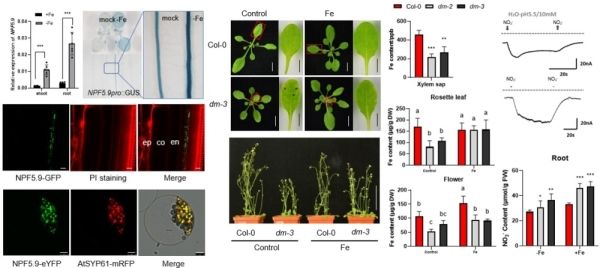

中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员龚继明研究组在Plant communication在线发表了题为Two NPF transporters mediate iron long-distance transport and homeostasis in Arabidopsis的研究论文,报道了硝酸根转运蛋白家族(NRT1/PTR Family)中NPF5.9和NPF5.8是参与植物缺铁应答及稳态和长途运输机制的重要基因。该研究在NPF家族中筛选到受缺铁强烈诱导的基因NPF5.9,主要在植物的维管组织高表达。该基因的定位并非传统的细胞质膜,而很可能位于胞内的反式高尔基体膜(TGN)。酵母突变体中异源表达NPF5.9表明其具有铁相关的转运活性,植物体内NPF5.9过表达促进了Fe往地上部库组织的运输,但是突变体则不表现任何症状。NPF5.9的同源基因NPF5.8具有相似的表达模式,且单突仍无明显表型。npf5.8 npf5.9双突变体则出现萌发率低、株型矮小、果荚发育异常等症状,花、莲座叶的Fe含量降低,浇灌铁能恢复部分表型,说明二者在铁稳态调控中功能冗余。进一步研究发现,这两个基因皆调控低亲和力的硝酸根转运,并显着影响植物体内的硝酸根分配,但硝酸根和铁的积累之间互不影响,说明NPF5.9和NPF5.8可能通过氮素衍生物等间接方式调控铁的平衡,这在最近发表的文章中得到证实(Chao et al., 2021, Science Advance),其在植物体内还通过硝酸根分配实现某种尚未阐明的生物学功能。(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->