NAR:癌症“劫持”了胚胎的基因剪刀?AI揭秘肿瘤高速生长的隐藏开关

来源:生物谷原创 2025-10-21 14:57

这项研究巧妙结合人工智能与基因组学,不仅解开了癌细胞“劫持”剪接系统的分子谜题,也为我们提供了一套强大的分析工具。

众所周知,癌症是一类基因调控失常的疾病,但你可能不知道,为了疯狂生长,癌细胞不仅会激活胚胎时期的基因,还会“劫持”细胞中一套关键的“基因剪辑师”—剪接因子(splicing factors),这些蛋白负责在基因转录为RNA后对其进行“后期剪辑”并通过调整外显子的组合,使同一基因能生成功能各异的蛋白质。WHO数据显示,癌症是全球第二大死因,2020年约有1000万人死于癌症,尽管治疗手段不断进步,肿瘤的异质性与适应性仍是治疗中的巨大挑战;近年来,越来越多的研究开始聚焦于“RNA剪接”在肿瘤发生中的作用。据统计,约35%的人类遗传性疾病与剪接异常有关,而在癌症中这一比例更高。

近日,一篇发表在国际杂志Nucleic Acids Research上题为“Using single-cell perturbation screens to decode the regulatory architecture of splicing factor programs”的研究报告中,来自巴塞罗那科学技术学院等机构的科学家们通过研究首次系统性地揭示了癌细胞如何“重编程”剪接因子网络来模仿胚胎发育状态从而驱动自身恶性增殖,而这一切竟是由一个我们熟悉的癌基因MYC在幕后操纵。

AI“读心术”,从基因表达推测剪接活动

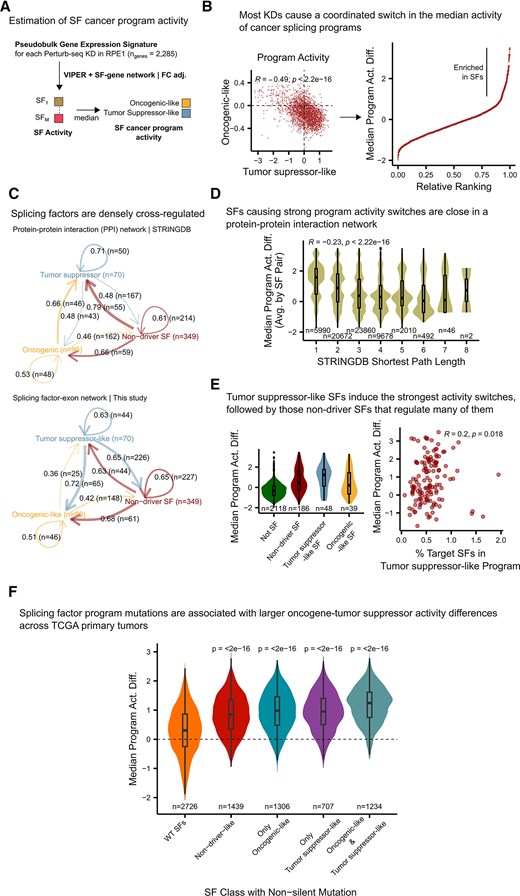

传统上,要分析剪接因子活性,科学家必须逐个检测RNA中外显子的使用情况,过程繁琐且成本高昂;而这项研究中,研究人员独辟蹊径,利用浅层人工神经网络,仅通过普通单细胞RNA测序数据中的基因表达特征就能准确推断剪接因子的活性状态。这项技术突破使得研究人员能对大规模遗传扰动筛查(Perturb-seq)数据进行深度挖掘,系统绘制剪接因子在癌症发生过程中的调控网络。

MYC按下“启动键”,剪接网络全面倒向癌变

文章中,研究人员利用上述AI工具分析了癌细胞中剪接因子的活动模式,结果发现了一个关键转变,即在癌变过程中,那些具有“致癌倾向”的剪接因子变得异常活跃,而原本起抑癌作用的剪接因子则被抑制。

进一步探索发现,MYC,这个在多种癌症中异常活跃的著名癌基因,很可能是启动这一转变的“总开关”;当MYC或其它致癌通路被激活会首先影响少数几个“启动型”剪接因子进而引发连锁反应,从而导致整个剪接调控网络被“重新布线”。 Anglada-Girotto博士解释道,这就像一个多米诺骨牌系统,推倒第一块牌,整个网络就朝着促进生长、抑制保护的方向倾斜,最终将细胞彻底推入“癌症模式”。

通过对Perturb-seq数据集进行剪接因子活性分析系统性识别癌症剪接程序的调控因子

癌细胞如何“模仿胚胎”?

为什么这种剪接因子的“重编程”对癌细胞如此有利?答案可能藏在胚胎发育过程中。胚胎细胞需要快速增殖并分化成各类组织,因此依赖一套特殊的剪接程序来产生多样化的蛋白质。随着发育完成,这套程序通常会被关闭,而癌细胞则狡猾地重新激活了这些胚胎型剪接因子,从而就会获得类似胚胎细胞的生长可塑性与高速增殖能力。

研究人员还发现,剪接因子之间的调控不仅依赖于蛋白质相互作用,还会通过剪接介导的反馈回路相互影响形成一个高度互联的网络,这也就解释了为何针对网络中关键节点进行干预可能会产生“牵一发而动全身”的治疗效果。

未来展望:早期诊断与新药开发的崭新路径

这项研究不仅揭示了癌症适应性与快速进化的新机制,也为未来的诊疗策略提供了全新方向:1)早期诊断:通过检测血液或组织中的剪接因子活性变化或能在肿瘤形成早期实现预警;2)靶向治疗:针对关键剪接因子开发药物,可能会通过扰动整个调控网络来有效抑制肿瘤生长;3)大数据挖掘:结合新型AI工具,科学家可对现有数千个基因数据集进行二次挖掘,全面揭示剪接因子在各类癌症中的作用图谱。

从“基因剪辑”到“癌症命门”

这项研究巧妙结合人工智能与基因组学,不仅解开了癌细胞“劫持”剪接系统的分子谜题,也为我们提供了一套强大的分析工具。随着科学界对RNA剪接网络的认知日益深入,或许在不久的将来,我们能精准瞄准癌症赖以生存的“剪辑后台”从而研发出更聪明、更有效的抗癌新策略。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Miquel Anglada-Girotto,Samuel Miravet-Verde,Luis Serrano. Using single-cell perturbation screens to decode the regulatory architecture of splicing factor programs. Nucleic Acids Research. doi:10.1093/nar/gkaf855

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。