徐华强、高彩霞、何奕騉团队3篇Cell论文入选“Best of Cell 2023”

来源:生物世界 2024-01-03 11:01

该研究以藻苔为研究材料,相对全面深入地分析了从藻苔基因组到种群动态特征,提供了一个新的研究范式,揭秘了藻苔在青藏高原的生存法则。

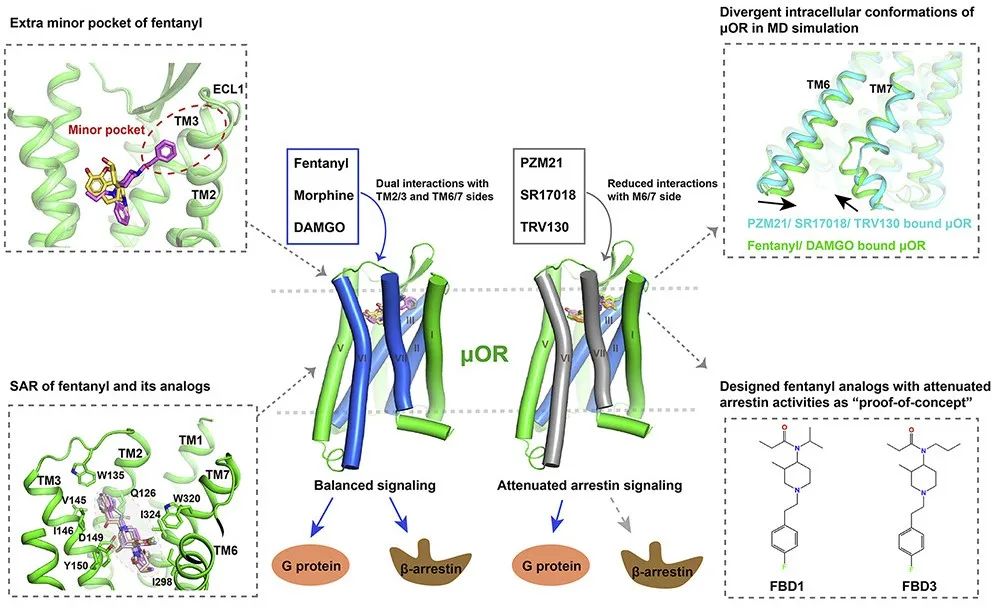

揭开强效镇痛药芬太尼和吗啡的作用机制

阿片类药物产生的镇痛效应由µOR的G蛋白信号通路负责,而副作用则由arrestin信号通路引起。然而,最近多项研究对该假说提出质疑,认为呼吸抑制等神经毒副作用和arrestin信号无关。尽管质疑存在,前期仍有大量的研究投入到G蛋白偏向性的µOR激动剂药物开发的研究上,以发现高效低毒的靶向µOR镇痛药物。

2020年,美国FDA批准了首个,也是目前为止唯一一个基于G蛋白偏向性理念设计出来的靶向µOR镇痛药Oliceridine(TRV130)用于中度到重度疼痛治疗,该药物表现出比吗啡更低的毒副作用。由于对μOR的G蛋白偏好性分子机制认识缺乏,自上述假说提出近20多年以来,μOR的G蛋白偏向性激动剂的发现均通过大规模高通量盲筛获得,这极大阻碍了新型靶向μOR的G蛋白偏向性镇痛药物合理设计和发现。

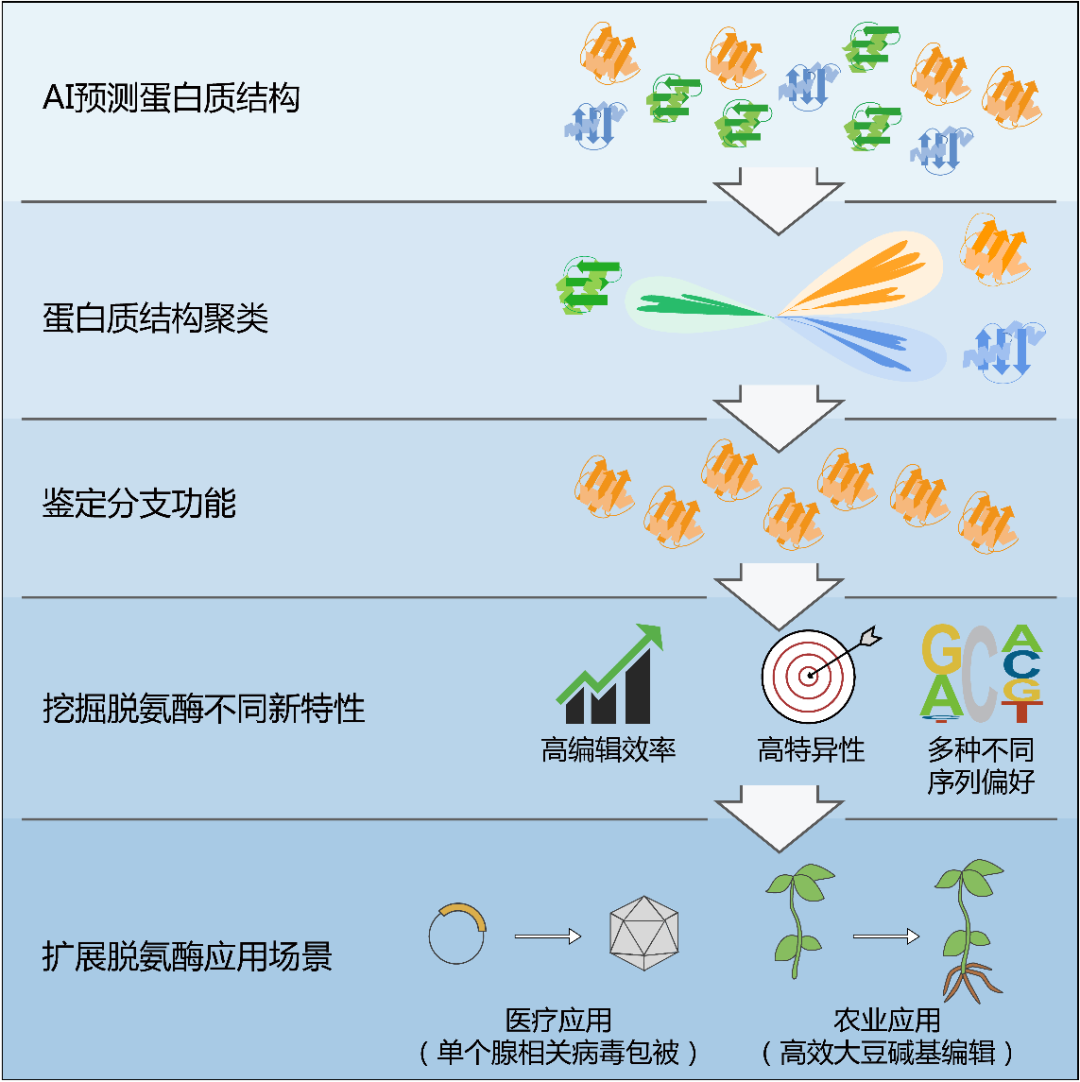

蛋白质是生命活动的主要承担者。通过对蛋白质进行功能聚类,是理解其参与的生理过程、设计新型蛋白质等的重要手段。现有的方法主要基于氨基酸一级序列的相似性对蛋白质进行聚类分析,并以此推断其功能和演化关系。然而,蛋白质功能由其三维空间结构所决定,开发基于三维结构的高通量蛋白质聚类方法,将为蛋白质功能研究提供更直接、可靠的手段,并推动未知蛋白质的功能挖掘。

碱基编辑系统可以实现单核苷酸精度的DNA或RNA精准编辑,是基因功能研究、疾病治疗、生物育种的变革性技术。然而,现有碱基编辑系统的核心元件脱氨酶来源于单一家族,导致碱基编辑仍有诸多局限,编辑尚难以满足多元化的应用需求。而且,现有碱基编辑系统的底层专利由国外持有,我国亟需拥有具自主知识产权的碱基编辑系统。脱氨酶是碱基编辑系统的核心元件,因此,创新地挖掘新型脱氨酶,开发适用于不同应用场景的新型碱基编辑工具显得尤为重要。

该研究创新性地运用AI辅助的大规模蛋白结构预测,建立起全新的基于三级结构的高通量蛋白聚类方法,实现了脱氨酶功能结构的深入挖掘,鉴定到完全区别于已知脱氨工具酶的全新底盘元件,包括45个单链胞嘧啶脱氨酶(Sdd)和13个双链胞嘧啶脱氨酶(Ddd),研究团队基于这些脱氨酶开发了一系列新型碱基编辑系统,并在动、植物细胞中进行了测试。还进一步通过蛋白理性设计和功能验证,开发了新的可被单个腺相关病毒(AAV)递送的Sdd6-CBE碱基编辑器,在小鼠细胞系中的边际效率高达43.1%,以及Sdd7-CBE碱基编辑器,在大豆中的编辑效率高达22.1%。

该研究成功开发了一系列具有我国自主知识产权的新型碱基编辑工具,突破了现有脱氨酶的应用瓶颈,展现出新型碱基编辑系统在医学和农业方面广泛的应用前景。

揭秘藻苔在青藏高原的生存法则

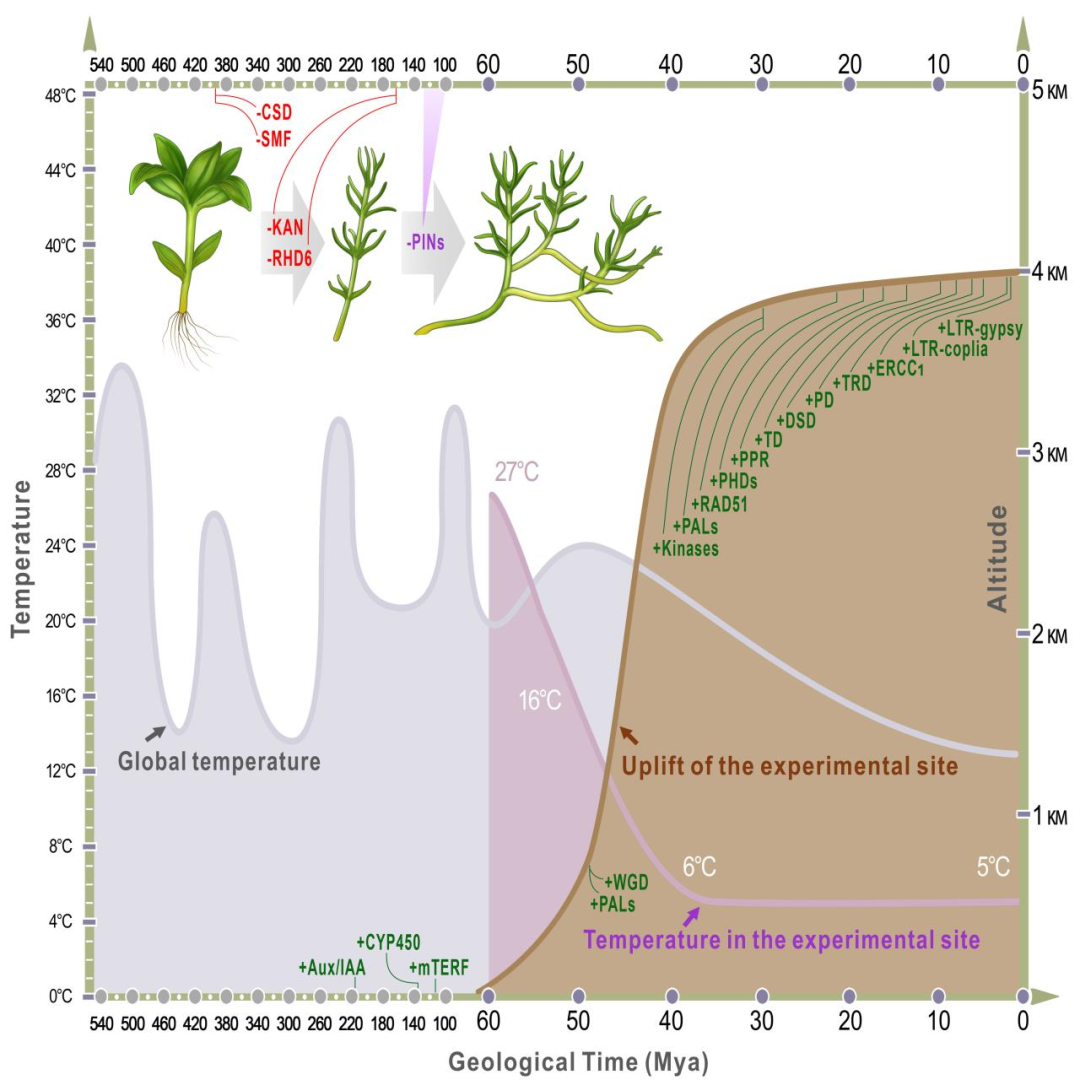

2023年8月9日,首都师范大学何奕騉团队与德国弗莱堡大学 Ralf Reski 团队合作,在 Cell 期刊发表了题为:Adaptive evolution of the enigmatic Takakia now facing climate change in Tibet 的研究论文。

藻苔属只有两个种:藻苔 (Takakia lepidozioides)和角叶藻苔(Takakia ceratophylla),是迄今发现的最古老的现存藓类植物。青藏高原因同时存在该两个物种被相关学术界认为是藻苔的现代分布中心。1860年Mitten在喜马拉雅首次发现藻苔,将其定为一种绿藻类植物,后又被认为是苔类植物,直到1993年发现角叶藻苔的孢子体而确定其为被学术界接受的藓类植物。藻苔的系统进化位置类似哺乳动物的鸭嘴兽。

2005年,何奕騉团队在青藏高原海拔4000多米的雅鲁藏布大峡谷区域(29°45′ N, 95°42′ E)发现了藻苔种群,相对集中分布在“树线”(树木类植被分布的上限)附近。高原地区“树线”的上下移动,直观地反应了气候变化对植物产生的深刻而长远的影响。为了探索在全球气候变化的大背景下,藻苔在青藏高原的生存现状、遗传适应性演化历程等科学问题,何奕騉团队建立了68个实验样方,安装了野外气象工作站、自动摄像记录仪(全年拍照,1照片/2小时)。工作小组每年7至10月期间去实验基地1-2次观察并收集实验样方中藻苔植株等的个体生长发育、种群覆盖面积等相关数据,获得少量允许采集的活体材料,维护仪器设备。经过近20年的连续观察和深入分析,该研究团队分工合作,从藻苔个体生长发育、种群动态特征的野外观察,结合细胞、生理生化、基因功能、基因组、功能基因组、代谢组以及遗传演化、古生物学和古气候学分析,揭示了藻苔这一珍稀濒危物种(国家二级保护植物)的遗传适应性特征和当下可能受到气温上升带来的生存压力的严峻影响。

总的来说,该研究以藻苔为研究材料,相对全面深入地分析了从藻苔基因组到种群动态特征,提供了一个新的研究范式,揭秘了藻苔在青藏高原的生存法则。为了扩大藻苔种群在青藏高原的繁衍,研究团队在实验室采用组织培养技术快速繁殖藻苔,并移栽到青藏高原实验基地,经过5年多的观察,看到人工新种群正常生长的可喜结果。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。