Science:开发男性避孕药有戏!新研究发现靶向抑制STK33可使雄性小鼠不育,而且这种抑制是可逆的

来源:生物谷原创 2024-05-30 14:15

来自贝勒医学院等研究机构的研究人员通过动物模型表明,一种新型的非激素精子特异性方法为可逆的人类男性避孕提供了一种很有前景的选择。

过去 60 年间,世界人口增长了 2.6 倍多。预计到 2037 年,地球上的人口将从 2022 年的 80 亿增加到 90 亿,这无疑对全球资源和环境构成严峻挑战,也强调了考虑计划生育的必要性;然而,近几十年来在避孕方面取得的突破有限。特别是对于男性来说,目前还没有口服避孕药。

在一项新的研究中,来自贝勒医学院等研究机构的研究人员通过动物模型表明,一种新型的非激素精子特异性方法为可逆的人类男性避孕提供了一种很有前景的选择。相关研究结果发表在2024年5月24日的Science期刊上,论文标题为“Reversible male contraception by targeted inhibition of serine/threonine kinase 33”。

论文通讯作者、贝勒医学院药物发现中心主任兼病理学与免疫学系主任Martin Matzuk博士说,“尽管科学家们一直在研究开发男性避孕药的几种策略,但我们仍然没有男性避孕药。在这项研究中,我们专注于一种新方法——确定一种能抑制丝氨酸/苏氨酸激酶33(serine/threonine kinase 33, STK33)的小分子,其中这种蛋白是男性和小鼠生育所必需的。”

先前的研究已表明,STK33富集在睾丸中,是形成功能性精子所特别需要的。在小鼠体内,敲除 Stk33 基因会使小鼠因精子异常和精子活力低下而不育。在男性中,STK33 基因突变也会导致不育,其原因与 Stk33 基因敲除小鼠的精子缺陷相同。最重要的是,具有这些突变的小鼠和男性没有其他缺陷,甚至睾丸大小正常。

Matzuk说,“因此,STK33 被认为是一个可行的靶点,对男性避孕的安全性影响很小。STK33抑制剂已经被描述过,但没有一种抑制剂是STK33特异性的,也没有一种抑制剂能有效地破坏STK33在有机体内的功能。”

找到有效的 STK33 抑制剂

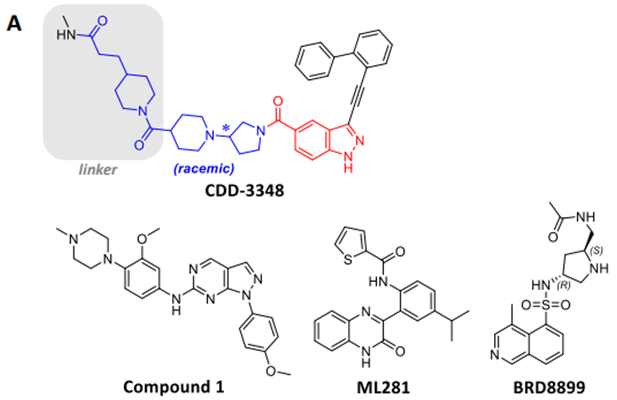

论文第一作者、Matzuk实验室科学家Angela Ku博士说,“我们使用DNA编码化学技术(DNA-Encoded Chemistry Technology, DEC-Tec)来筛选我们的数十亿个化合物,以发现有效的STK33抑制剂。我们团队和其他团队以前都曾使用这种方法发现过强效的选择性激酶抑制剂。”

这些作者发现了强效的STK33特异性抑制剂,并成功地从中构建出改进版本,使其更加稳定、强效和具有选择性。Ku说,“在这些改进版本中,化合物CDD-2807被证明是最有效的。”

论文共同作者、Matzuk实验室博士后研究员 Courtney M. Sutton 博士说,“接下来,我们在小鼠模型中测试了 CDD-2807 的疗效。我们评估了几种剂量和治疗方案,然后测定了小鼠的精子活力和数量以及它们使雌性受精的能力。”

化合物CDD-2807能有效穿过血液-睾丸屏障(blood-testis barrier),降低精子活力和数量,并在低剂量下降低雄性小鼠的生育能力。Sutton说,“我们很高兴地看到,这些小鼠没有表现出CDD-2807治疗的毒性迹象,而且这种化合物没有在大脑中积累,它也没有改变睾丸的大小,这与Stk33基因敲除小鼠和STK33突变的男性相似。重要的是,这种避孕效果是可逆的。在没有使用 CDD-2807化合物的一段时间后,这些小鼠恢复了精子活力和数量,并再次具有生育能力。”

图片来自Science, 2024, doi:10.1126/science.adl2688

论文共同作者、贝勒医学院生物化学与分子药理学副教授Choel Kim 博士说,“在我们的论文中,我们还首次展示了 STK33 的晶体结构。我们的晶体结构显示了一种强效抑制剂与 STK33 激酶的三维相互作用。这使我们能够对最终化合物 CDD-2807 进行建模和设计,使其具有更好的类似药物的特性。”

论文共同作者、贝勒医学院病理学与免疫学助理教授、生物化学与分子药理学助理教授Mingxing Teng博士说,“从基因验证的避孕靶点开始,我们能够证实STK33 也是一种能经过化学验证的避孕靶点。”

Matzuk说,“未来几年,我们的目标是在灵长类动物体内进一步评估这种STK33抑制剂和与CDD-2807类似的化合物,以确定它们作为可逆性男性避孕药的有效性。”(生物谷Bioon.com)

参考资料:

Angela F. Ku et al. Reversible male contraception by targeted inhibition of serine/threonine kinase 33. Science, 2024, doi:10.1126/science.adl2688.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。