Cancer Cell:吴晨/常江/林东昕/白凡团队揭示驱动食管癌的基因组动态改变

来源:生物世界 2023-12-04 09:30

该研究为发现食管癌早期分子标志物和干预靶点,进而开发有效的早诊早治检测技术提供了重要科学依据。

中国医学科学院肿瘤医院林东昕、吴晨课题组、华中科技大学公共卫生学院常江课题组和北京大学生物医学前沿创新中心白凡课题组合作,在 Cancer Cell 期刊发表了题为:Genomic alterations driving precancerous to cancerous lesions in esophageal cancer development 的研究论文。

这是该研究团队在前期揭示人体正常细胞基因组变异模式(Nature)以及人体食管癌变过程体内微环境动态改变机制(Cancer Cell)的基础上,对驱动正常食管上皮细胞癌变的基因组突变的进一步系统性解析。

食管癌的演进过程历经多个阶段,尽管以往的研究揭示了正常上皮和癌组织在基因组突变方面存在显著差异,但这些基因组改变在癌变过程中发生的时序关系如何,哪些改变驱动了癌前病变向浸润癌的演进,是长期没有解决的重要科学问题。

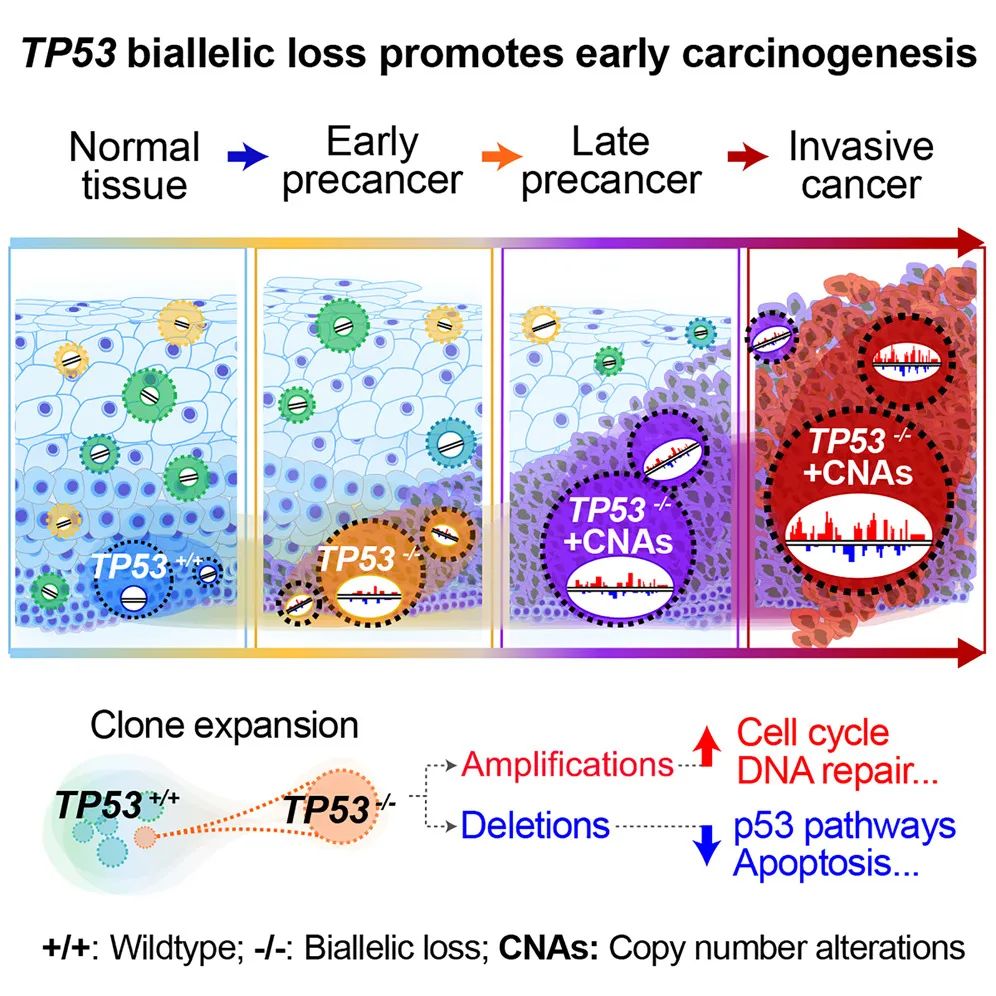

研究组长期扎根河南省林州市食管癌高发区,建立了长期随访的食管癌变动态演变研究队列。该研究采用激光显微切割技术对正常食管上皮、癌前病变、浸润癌等不同癌变阶段食管样本进行精准切割,获取了具有明确空间分布的1275个微小样本开展基因组研究,即在时间和空间两个维度上,系统构建了基因突变克隆在癌变各个阶段的扩增和进化动态演变过程。研究团队发现TP53双等位缺失的克隆在癌变早期就已经出现,由此导致的关键基因拷贝数变异和表达失调是驱动肿瘤克隆演化的主导因素,伴随着癌变进展逐渐取代NOTCH1等其他突变克隆,最终形成了癌克隆。

研究团队通过单细胞和空间转录组数据,以及CRISPR基因功能筛选实验,证明TP53双等位缺失克隆具有竞争优势的原因是其相比其他突变克隆具有更多的拷贝数变异,特别是拷贝数扩增使细胞周期和DNA损伤修复通路中的重要基因表达升高,从而显著促进细胞的增殖能力。该研究为发现食管癌早期分子标志物和干预靶点,进而开发有效的早诊早治检测技术提供了重要科学依据。

华中科技大学公共卫生学院常江教授为论文第一作者和共同通讯作者,中国医学科学院肿瘤医院林东昕院士、吴晨教授和北京大学前沿创新中心白凡教授为论文共同通讯作者。中国医学科学院肿瘤医院赵萱博士和刘天媛博士、剑桥大学王依琛博士为本研究的共同第一作者北京大学前沿创新中心黄岩谊教授、清华大学王建斌教授、中国科学院基因组研究所翟巍巍教授在研究过程中给予了帮助;实验室的博士生仲策、劳月琼和廖晗在实验方面提供了支持。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。