中科院心理所合作研究揭示音乐感知的文化特异性

来源:心理所 2023-03-04 21:20

音乐在人类社会中已有悠久的历史,并随着社会变迁与文化互融共生,共同支持人类的日常生活。虽然常说“音乐无国界”,但不同地域和生存环境可能会产生不同的文化,进而影响音乐的种类与风

音乐在人类社会中已有悠久的历史,并随着社会变迁与文化互融共生,共同支持人类的日常生活。虽然常说“音乐无国界”,但不同地域和生存环境可能会产生不同的文化,进而影响音乐的种类与风格。已有研究表明,听者会基于统计分析为特定类型与风格的音乐建立内部模型,并据此预测乐曲的发展。那么在我们聆听中国传统民歌和西方音乐时,利用基于不同文化熏陶和适应(enculturation)而形成的内部模型感知不同文化音乐是否不同?

文化距离假说(cultural distance hypothesis)认为上述问题的答案是肯定的,听者更易预测与自身文化背景更相似的音乐结构。为了检验这一假设,中国科学院心理研究所行为科学重点实验室杜忆研究组与丹麦奥胡斯大学音乐与脑研究中心合作,借助音乐的信息动力学模型(the Information Dynamics of Music),使用信息量(information content)这一指标量化中西方音乐与各自文化之间的距离,对文化距离假说进行跨文化实证研究。

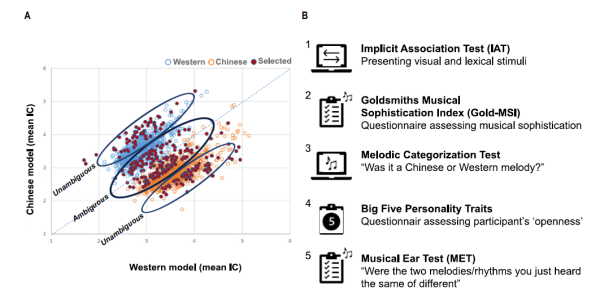

研究招募100名中国被试与99名德国被试,年龄在18-35周岁之间,且平时常听的音乐多为西方流行音乐。实验中,被试会听到分属中西方音乐文化,但文化归属或清晰或模糊的音乐片段,即文化距离可近可远的音乐片段,并判断当前听到的音乐来源于中方还是西方文化。同时,通过内隐联想测试、大五人格问卷记录被试的内隐文化偏向和人格特质,以及音乐能力测试、音乐经历问卷记录被试的音乐能力(图1)。

研究发现,相对于文化归属模糊的音乐,被试对文化归属明确的音乐分类成绩显著更好;同时,被试对属于自身文化背景的音乐的分类成绩更好(内文化优势),这一表现不会受到文化归属清晰与否的影响。这证明尽管中国年轻人较少主动接触中国传统音乐,但长期潜移默化的文化适应依然可以帮助他们建立基于中国传统音乐的内部模型。

研究进一步分析了领域一般性的个体特质(开放性和内隐文化偏向)以及领域特异性的音乐能力与音乐分类任务表现的关系。结果表明,只有音乐能力与音乐分类成绩有关,个体的音乐能力越强,其在分类任务上的表现越好,提示音乐能力能够改进个体对音乐文化感知的内部模型。

综上,本研究首次使用计算模型量化了音乐的文化距离,跨文化实验验证了文化距离假说,揭示了不同文化背景对个体音乐感知的影响及音乐能力的调节作用,为预测编码框架下的音乐认知研究提供了新思路。

相关研究成果在线发表在Cognition上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项和丹麦国家研究基金的支持。

图1.音乐文化距离的量化与实验流程

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。