绵羊肠道微生物调控寒冷适应能力研究获进展

来源:西北所 2025-04-28 09:40

该研究揭示了湖羊依赖微生物-宿主互作增强产热,而呼伦贝尔羊通过微生物功能重塑实现“节能型”适应的不同响应机制,为家畜环境适应性研究提供了新模式,并为开发“微生态抗寒制剂”奠定了理论基础。

随着全球气候变化加剧,极端低温天气频发,畜牧业面临挑战。寒冷应激易导致牲畜生长缓慢、免疫力下降以及引发疾病甚至死亡。因此,如何提升牲畜的抗寒能力,成为保障畜牧业可持续发展的课题之一。

针对上述问题,中国科学院西北生态环境资源研究院研究员杨果团队联合山东省农业科学院,以呼伦贝尔羊(耐寒型)与湖羊(低温敏感型)为研究对象,通过构建绵羊冷慢性应激模型并结合限饲控制,系统解析了盲肠微生物群落、代谢产物及宿主转录组的协同响应机制。

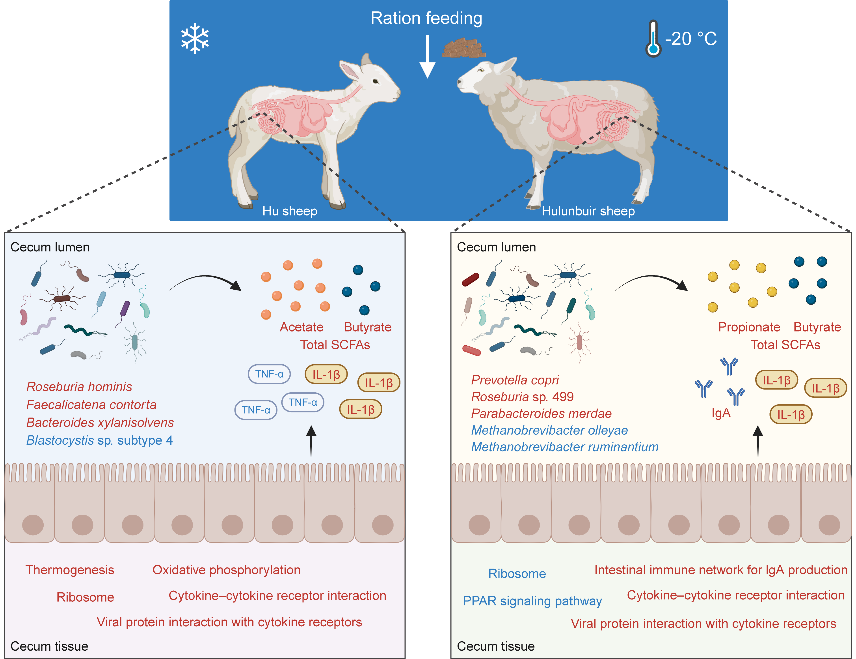

研究发现,微生物代谢“分工”差异决定两种绵羊抗寒能力的不同。具体而言,呼伦贝尔羊为丙酸+丁酸双驱动,高效节能。其盲肠微生物多样性显著改变,产丙酸的普雷沃菌与产丁酸的罗斯氏菌丰度增加,甲烷菌减少,促进能量高效利用。丙酸作为葡萄糖前体,通过肝脏糖异生为全身供能,而丁酸能够强化肠道屏障功能并激活免疫应答,其浓度高于湖羊。同时,呼伦贝尔羊免疫指标分泌型IgA水平上升,炎症因子调控更精准,能量消耗减少,平均日增重未受低温影响。

湖羊为乙酸代谢+组织产热,代价更高。其微生物群变化较小,乙酸浓度显著增加,需依赖组织产热维持体温,导致能量损耗较大。同时,湖羊促炎因子IL-1β升高,抗炎因子IL-10小幅上升,免疫平衡压力大,平均日增重显著下降。

该研究揭示了湖羊依赖微生物-宿主互作增强产热,而呼伦贝尔羊通过微生物功能重塑实现“节能型”适应的不同响应机制,为家畜环境适应性研究提供了新模式,并为开发“微生态抗寒制剂”奠定了理论基础。下一步,研究将扩大样本规模,以验证丙酸、丁酸及其产生菌在绵羊抗寒中的因果关系,并探讨通过饲料添加剂或菌群移植定向优化绵羊肠道微生态方法。

近期,相关研究成果以Enhanced propionate and butyrate metabolism in cecal microbiota contributes to cold-stress adaptation in sheep为题,发表在《微生物组》(Microbiome)上。研究工作得到中国科学院、甘肃省科学技术厅等的支持。

湖羊和呼伦贝尔羊盲肠微生物代谢对冷应激的不同响应机制

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。