Cell:突破人类视觉极限!我国学者开发红外隐形眼镜,解锁"红外视觉"超能力

来源:iNature 2025-05-27 13:37

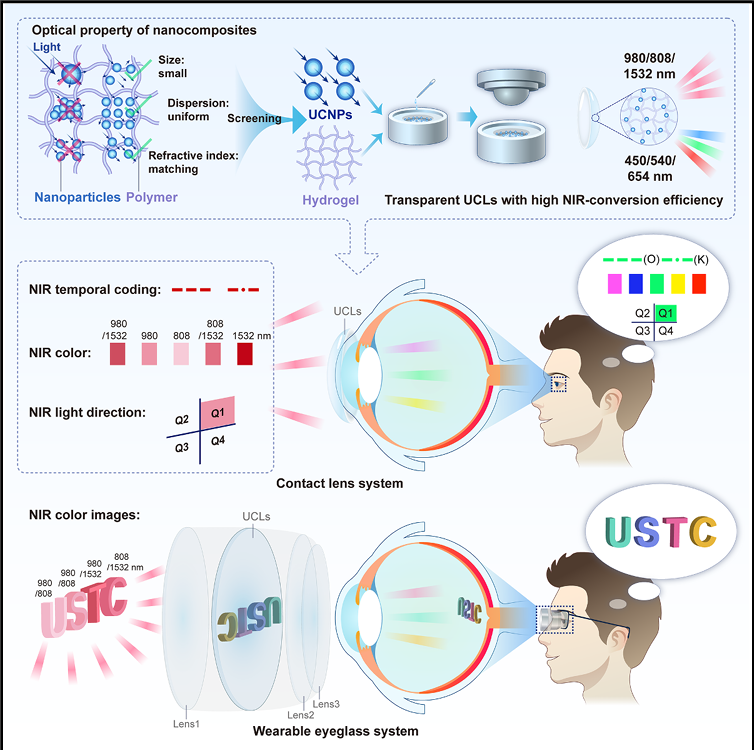

本研究使人类无需复杂的外部设备即可实现非侵入性的多维近红外图像视觉。

由于光子探测视蛋白的物理热力学性质,人类无法感知红外光。然而,用肉眼检测不可见的多光谱红外光的能力是非常可取的。

2025年5月22日,中国科学技术大学生命科学与医学部、微尺度国家研究中心薛天/马玉乾团队,中国科学技术大学工程科学学院龚兴龙/王胜团队,复旦大学化学系张凡团队以及马萨诸塞大学医学院韩纲团队在Cell 在线发表题为“Near-infrared spatiotemporal color vision in humans enabled by upconversion contact lenses”的研究论文,该研究报告了可穿戴的近红外(NIR)上转换隐形眼镜(UCLs),具有合适的光学特性、亲水性、柔韧性和生物相容性。UCLs小鼠能够识别近红外时空信息并做出行为决策。此外,佩戴UCLs的人类参与者可以区分近红外信息,包括时间编码和空间图像。

值得注意的是,研究人员已经开发了三色UCLs (tUCLs),使人类能够区分近红外光的多个光谱,这些光谱可以作为三基色,从而实现人类近红外光的时空色觉。总之,该研究开辟了可穿戴聚合物材料在非侵入性近红外视觉方面的潜力,帮助人类感知和传输近红外光的时间、空间和颜色维度。

光在传递生物认识世界的大量外部信息方面起着特别重要的作用。然而,哺乳动物只能感知到电磁波谱中的一小部分是可见光,通常在400-700纳米范围内。这意味着超过一半的太阳辐射能量,以红外光(约700纳米)的形式存在,对哺乳动物来说仍然是难以察觉的。在光谱上的感知限制是由于光子探测视蛋白的物理热力学性质。因此,这会导致潜在可用的感官信息的大量丢失。

虽然夜视镜或红外可见转换器等工具已用于红外探测,但它们需要额外的能量支持,并且通常无法区分多个光谱中的红外信息。此外,每个红外-可见光转换器都需要多层结构,这使得它们不透明,难以与人眼集成。通过视网膜下注射光感受器结合上转换纳米颗粒(pbUCNPs)到眼睛中,实现了小鼠的近红外(NIR)视觉能力。然而,由于手术的侵入性,pbUCNPs的眼部注射可能不容易被人类接受。因此,开发非侵入性的近红外视觉能力,用肉眼检测多光谱近红外光,对人类来说仍然是至关重要和可取的。

在此,研究人员通过将转换纳米颗粒(UCNPs)集成到柔软、无创、可穿戴的聚合物材料中,设计了人类近红外视觉系统。研究人员对UCNPs进行了修饰,并基于折射率匹配筛选聚合物材料,获得了光学性能、亲水性、柔韧性和生物相容性合适的隐形眼镜(UCLs)。利用这些UCLs,小鼠可以感知近红外光转换的可见光,并区分近红外光的时空信息。同时,佩戴UCLs的人类可以准确识别莫尔斯电码等近红外时间信息,区分近红外模式图像。有趣的是,由于近红外光的穿透能力,具有UCLs的小鼠和人类在闭上眼睛时对近红外光的识别比可见光更好。

文章模式图(图源自Cell )

除了时空信息外,视觉感知还可以在色彩维度上传递丰富的信息。可见光中的颜色信息与其特定波长密切相关。与可见光相比,红外光的波长范围更广。为了区分近红外光的多个光谱,研究人员用三色正交UCNPs取代了传统的UCNPs,该UCNPs可以将三个不同光谱带的近红外光转换成三基色的可见光。通过这些三色UCLs (tUCLs),实现了人类的近红外色觉,可以编码更丰富的近红外信息,特别是在800-1,600 nm范围内。该范围内的近红外光能有效穿透眼睑、角膜等富含水分的生物组织,增强近红外光视觉和生物成像。总体而言,本研究使人类无需复杂的外部设备即可实现非侵入性的多维近红外图像视觉。该技术具有广泛的实际应用,包括红外信息编码和传输,在能见度差的条件下(如雾天或灰尘条件下)增强视觉,以及集成到救援和紧急情况的智能设备中。

中国科学技术大学生命科学与医学部、微尺度国家研究中心的马玉乾教授、博士生陈雨诺、工程科学学院王胜副教授、复旦大学化学系博士生陈子晗以及韩纲研究组张原玮博士为该论文的共同第一作者。中国科大薛天教授为首要通讯作者(Lead Contact),马玉乾教授、龚兴龙教授、王胜副教授、韩纲教授、张凡教授为论文共同通讯作者。中国科学技术大学为该工作的第一作者和最后通讯作者单位。此外,该工作还得到中国科学技术大学物理学院陈宇翱教授、殷旭飞博士的技术支持。

参考消息:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00454-4

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。