Adv Sci:崔文国/杨莹/杨克团队开发首款基于中药当归活性成分的动脉粥样硬化靶向纳米递送系统

来源:生物世界 2025-05-15 12:03

该研究成功开发了全球首款基于传统中药成分的动脉粥样硬化靶向纳米递送系统——ALD@EM,克服了 decursin 等天然成分的应用瓶颈。

动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)是导致缺血性心脏病死亡的主要病理因素,其主要由巨噬细胞介导的脂质堆积和炎症过程所驱动。传统的心血管药物疗法靶向这些病理机制,但往往疗效有限。因此,有必要开发能够有效减少脂质堆积和炎症,并具有最小化毒性作用的抗动脉粥样硬化创新药物。

近日,上海交通大学医学院附属瑞金医院崔文国、杨克团队及云南大学附属医院杨莹团队(陈辉为第一作者)在 Advanced Science 期刊发表了题为:Decursin-Loaded Nanovesicles Target Macrophages Driven by the Pathological Process of Atherosclerosis 的研究论文。

该研究成功开发了全球首款基于传统中药成分的动脉粥样硬化靶向纳米递送系统——ALD@EM,克服了 decursin 等天然成分的应用瓶颈,开创性地利用了疾病自身的病理生理特点来实现药物的精准靶向递送,为动脉粥样硬化的靶向治疗提供了新策略。

动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)是一种慢性炎症性疾病,对包括缺血性心脏病和中风在内的重大心血管事件有重大影响。动脉粥样硬化的病理生理学机制复杂,主要涉及血管内皮损伤、脂质堆积以及炎症反应的自我延续循环,这些因素共同促使动脉粥样硬化斑块的形成和进展。

在临床上,他汀类药物是动脉粥样硬化的一线治疗药物,其主要作用机制是抑制胆固醇合成并降低血浆中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平。然而,多项大规模临床试验发现,他汀类药物的使用存在潜在风险,包括增加糖尿病风险以及肾功能不全患者禁用。此外,不同种族人群的药物耐受性的差异也限制了其广泛适用性。

新兴的抗炎疗法,例如靶向 IL-1β 的单克隆抗体卡那单抗(Canakinumab),已被证明在降低心血管事件风险方面有效,且不会影响低密度脂蛋白胆固醇水平。然而,包括败血症和肺炎在内的严重感染风险限制了其临床应用。

无论是降脂治疗,还是抗炎治疗,都有可能因给药途径而引发全身性毒性反应。因此,在心血管领域,开发既有效又安全的新型抗动脉粥样硬化药物,尤其是那些能够靶向斑块递送的药物,仍然是一个关键挑战。

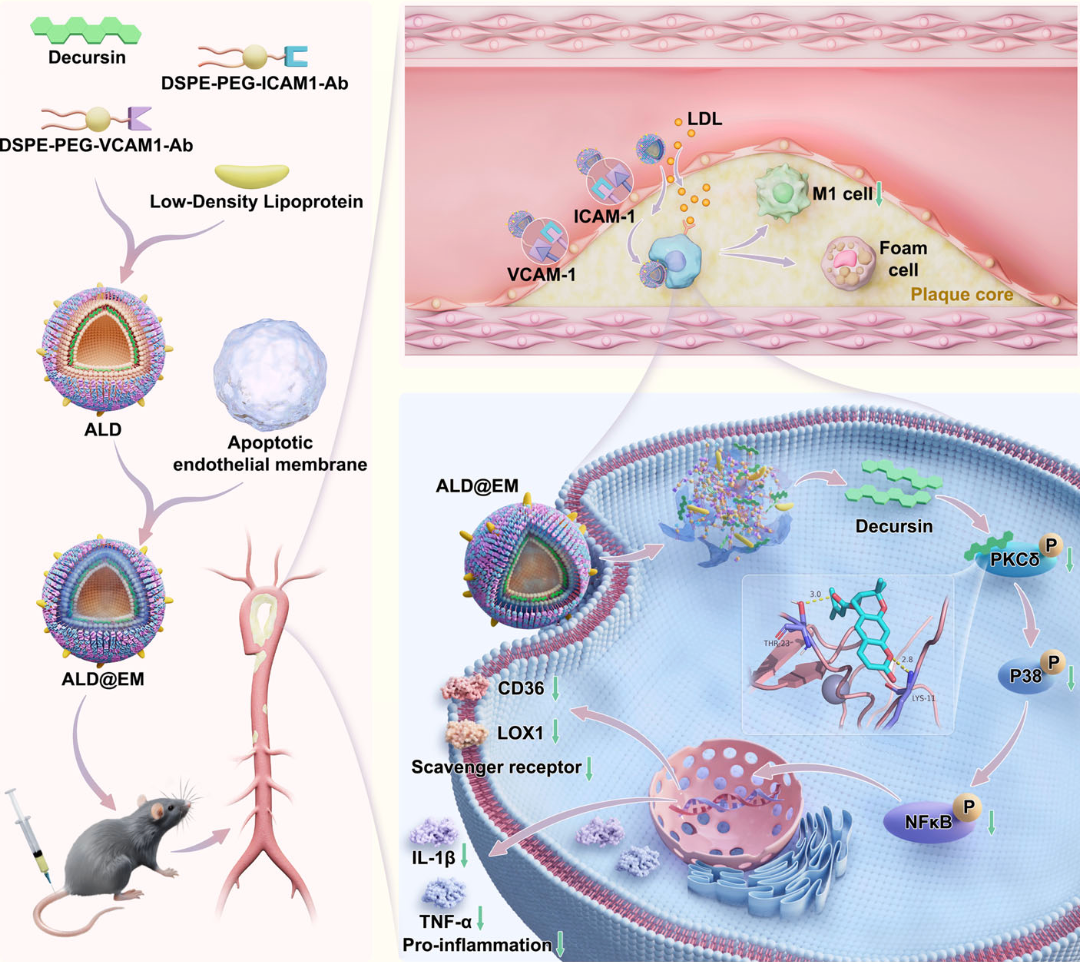

在这项研究中,研究团队从传统中药当归的根部提取了一种活性单体——decursin,研究团队证实了其可直接与蛋白激酶Cδ(PKCδ)相互作用,抑制巨噬细胞中的脂质积累和炎症反应,在体外表现出低细胞毒性,在体内则几乎无毒副作用。然而,decursin 的半衰期较短,限制了其临床应用潜力。

为解决 decursin 半衰期短的问题,研究团队进一步开发了一种专门针对动脉粥样硬化病理生理学的靶向级联药物递送系统——ALD@EM。该递送系统在纳米囊泡外层插入 ICAM-1 与 VCAM-1 抗体,对动脉斑块进行定位,帮助其在血流中先锁定受损内皮;在中层包埋低密度脂蛋白(LDL)颗粒,借助动脉斑块对胆固醇的“化学趋肤”倒流至核心;最内层则披覆凋亡内皮细胞膜,激活巨噬细胞内吞囊泡,从而瞬时释放其中携带的 decursin,让 decursin 的有效浓度在斑块处放大数十倍。ALD@EM 递送系统显著增加了动脉斑块内 decursin 的蓄积和治疗效果,大幅减少了脂质沉积和斑块炎症。

总的来说,这项研究成功地将传统中药的活性成分与前沿纳米生物技术相结合,开发出的 ALD@EM 纳米囊泡递送系统,不仅克服了 decursin 等天然成分的应用瓶颈,还开创性地利用了疾病自身的病理生理特点来实现药物的精准靶向递送,为动脉粥样硬化的靶向治疗提供了新策略。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。