2025年7月Science期刊精华

来源:生物谷原创 2025-07-31 13:49

2025年7月份即将结束,7月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

2025年7月份即将结束,7月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

1.Science:利用新开发的谱系追踪工具绘制肿瘤细胞的历史和位置,从而揭示其生长模式

DOI: 10.1126/science.adx3800

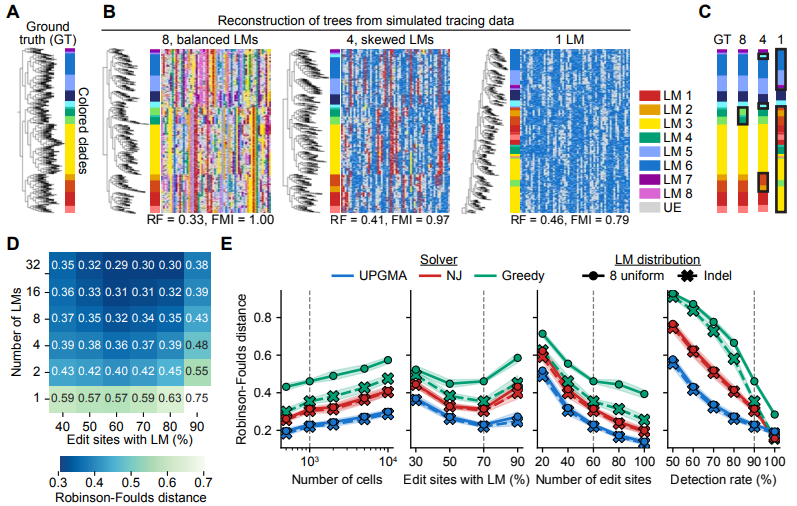

所有生命都连接在一个庞大的族谱树中。每个生物体都与其祖先、后代和旁系亲属存在关系,并且任何两个个体之间的路径都可以被追溯。生物体内的细胞也是如此——人体内数万亿个细胞中的每一个,都是由一个受精卵经过连续分裂产生的,并且可以通过细胞的家族树相互关联。在更简单的生物体(比如秀丽隐杆线虫)中,这种细胞的家族树已被完全绘制出来,但人类的细胞家族树要大得多,也复杂得多。

过去,怀特海德研究所成员 Jonathan Weissman 和其他研究人员开发了谱系追踪(lineage tracing)方法,以跟踪和重建模式生物中细胞分裂的家族树,从而更多地了解细胞之间的关系以及它们如何组装成组织、器官,以及在某种情况下形成肿瘤。这些方法可以帮助回答许多关于生物体如何发育以及像癌症这样的疾病如何起始和进展的问题。

如今,在一项新的研究中,Weissman 及其同事们开发了一种先进的谱系追踪工具,它不仅能够捕获细胞分裂的精确家族树,还将其与空间信息相结合:识别每个细胞最终在组织中的位置。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

Weissman 及其实验室博士后研究员Luke Koblan、Kathryn Yost、Pu Zheng 以及研究生 William Colgan 使用他们开发的谱系追踪工具 PEtracer 观察了小鼠体内转移性肿瘤的生长。结合谱系追踪和空间数据,他们能够详细了解癌细胞内在因素及其所处环境因素如何影响肿瘤生长。

Weissman 说道,“理解细胞如何在时间和空间中移动是观察生物学的一个重要方式,在这项新的研究中,我们能够以高分辨率同时看到这两者。其核心思想是,通过了解一个细胞的过去及其最终归宿,你可以看到在其整个生命过程中不同的因素如何影响其行为。”

“在这项研究中,我们使用这些方法来观察肿瘤生长,尽管原则上我们现在可以开始应用这些工具来研究其他感兴趣的生物学问题,比如胚胎发育,” Koblan说。

2.Science:利用AI设计出精确的分子制导导弹,精准攻击癌细胞

DOI: 10.1126/science.adv0422

在一项新的研究中,来自丹麦技术大学和斯克里普斯研究所的研究人员开发出一种人工智能(AI)平台,能够定制蛋白质组件,从而武装患者的免疫细胞来对抗癌症,这使得更大规模的精准癌症治疗离现实更近了一步。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

这种新方法首次证明,可以在计算机上设计蛋白质,通过pMHC分子将免疫细胞重定向以靶向癌细胞。这将寻找有效抗癌分子的过程从数年戏剧性地缩短至几周。

“我们本质上是在为免疫系统创造一双新的眼睛。目前个体化癌症治疗的方法是基于在患者或供者的免疫系统中寻找可用于治疗的所谓T细胞受体(T-cell receptors)。这是一个非常耗时且具有挑战性的过程。我们的平台利用AI平台设计靶向癌细胞的分子‘钥匙’,其速度令人难以置信,因此一个新的先导分子可以在4-6周内准备就绪,”丹麦技术大学副教授、论文共同通讯作者 Timothy P. Jenkins 解释道。

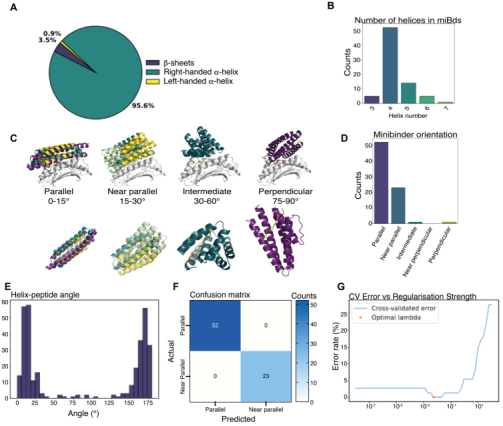

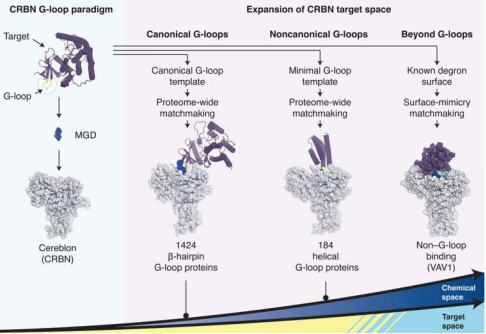

3.Science:新研究揭示一系列能够与分子胶降解剂结合的蛋白质表面特征

DOI: 10.1126/science.adt6736

分子胶(molecular glue),即能够将一种蛋白质与另一种蛋白质连接起来的微小分子,是药物研究中极具潜力的靶点。通过将与一种疾病相关的蛋白质与一种触发细胞降解和回收通路的蛋白质相连,药物研究人员成功开发出针对药物耐药性疾病的新型疗法。然而,人们曾认为这种药物开发方法仅限于那些具有特定表面特征——β-发夹环基序(beta-hairpin loop motif)的蛋白质。

在这个曾经狭窄的发现空间上,一项新的研究揭示了一系列能够与分子胶降解剂(一种分子胶分子的药用版本)结合的蛋白质表面特征。这些结果可能通过靶向以前被认为对药物治疗“不可触及”的蛋白质,为治疗疾病开辟新的途径。相关研究成果发表于《科学》杂志。

分子胶降解剂的作用机制是首先与参与细胞蛋白质回收过程的蛋白质Cereblon结合。随后,分子胶降解剂在Cereblon蛋白质表面引发微小变化,实质上为原本无法访问的目标蛋白质创建了一个停泊位点。一旦结合在一起,Cereblon用一种叫做E3泛素连接酶的分子标记这种目标蛋白质,从而触发细胞分解该蛋白质。

研究人员首先通过计算方法在人类蛋白质组中搜索可能与一种典型分子胶受体匹配的特征。这一过程最初发现了1633种人类蛋白质,由于其表面存在环状结构,可能与Cereblon兼容。这种挖掘方法不仅在人类蛋白质组中发现了β-发夹环,还发现了螺旋环,后者是一种结构上不同但足够兼容的识别基序。

在他们的发现中,研究人员识别出VAV1,即一种此前在自身免疫性疾病和慢性炎症疾病中具有广泛治疗潜力的药物无法接触到的蛋白质。

DOI: 10.1126/science.ads3484

着丝粒由长串高度重复且快速进化的DNA组成,仍是人类基因组中最难解析和研究的区域之一。现有的实验研究表明,着丝粒在染色体分离中的功能主要由特化的染色质而非其内在的DNA决定。事实上,着丝粒处的DNA在不同的染色体、单倍型以及人群中均存在大小、结构和组成上的差异。这些固有复杂性,加上缺乏可扩展且可靠的方法来研究如此大规模的重复序列,阻碍了对其在个体和物种间的系统性研究、注释和比较。

除了基于序列比对或基序搜索的常见方法外,来自罗马大学的Luca Corda和Simona Giunta推测,利用保守DNA元件之间的基因组距离进行分析,可能有助于在高度重复区域开展研究。他们假设,尽管位于高度变异位点内,但由于其功能相关性,着丝粒蛋白B(CENP-B)的结合基序可能在个体间具有保守特性。类似于片段长度分析,该策略可通过将每个着丝粒的内容解码为数值,绕过内在DNA的复杂性。相关研究成果发表于《科学》杂志。

通过一系列计算方法,即基因组着丝粒分析(Genomic Centromere Profiling, GCP)管道,他们在最近发布的染色体级人类基因组组装中以碱基对分辨率定义了CENP-B盒的位置,并计算了相邻CENP-B盒之间的距离。他们在着丝粒DNA重复序列中发现了CENP-B盒的染色体特异性模式,该模式在不同单倍型和个体间显著保守,尽管内在DNA序列存在差异。

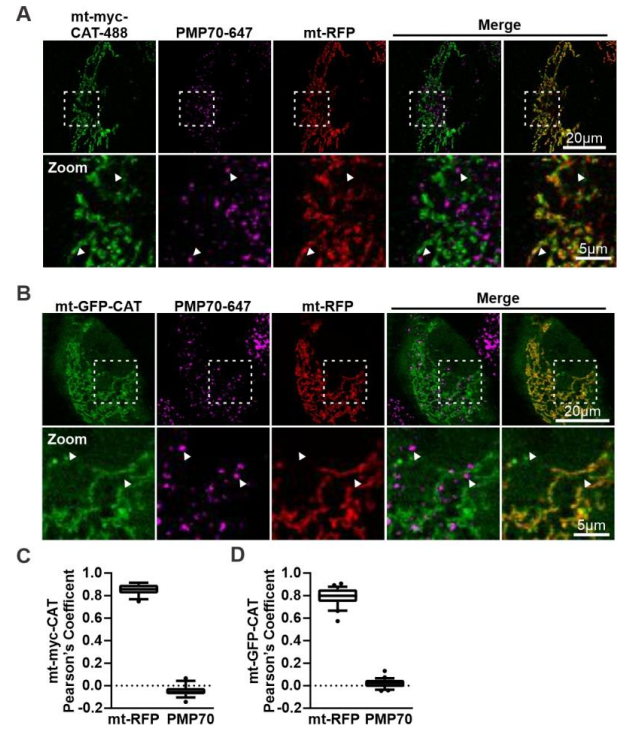

5.改写教科书!Science重磅发现:线粒体抗氧化的秘密盟友竟是它——过氧化物酶体

DOI: 10.1126/science.adn2804

在如今这个注重健康养生的时代,「抗氧化」仿佛成了大家口中的高频热词。从各种富含抗氧化成分的护肤品,宣称能抵御岁月痕迹,延缓皮肤衰老;到各类打着抗氧化旗号的保健品,号称能让身体充满活力,远离疾病困扰。我们似乎都知道,抗氧化对我们的身体至关重要,可这看不见摸不着的 “氧化” 究竟是怎么在我们身体里搞破坏,而我们身体内部又有着怎样精密的防御机制来对抗它呢?其实,这一切的秘密都藏在我们身体最小的单位——细胞之中。

最近,一项发表于《Science》的研究就为我们揭示了细胞内细胞器间协同抗氧化的全新机制,为我们理解细胞如何维持自身健康提供了一个全新视角,接下来就让我们一起深入细胞内部,探索这个神奇的微观世界!

长期以来,科学界都知道过氧化物酶体功能缺陷会导致线粒体 ROS 介导的损伤,可二者之间到底有着怎样的关联,具体的作用机制一直是个未解之谜。直到现在,来自加拿大多伦多大学、英国埃克塞特大学等机构的研究团队经过深入研究,终于揭开了这层面纱。原来,过氧化物酶体是一种富含抗氧化酶(尤其是过氧化氢酶)的细胞器,其内部的氧化还原(redox)环境相比细胞其他区域更偏向还原态,这一独特的 “体质” 让它具备了成为细胞内 “ROS 清除站” 的潜力。

研究团队为了搞清楚过氧化物酶体与线粒体之间的关系,运用了高分辨率激光共聚焦显微镜等一系列先进技术,还开发了时空成像方法,就像是给细胞内的这两种细胞器装上了 “追踪器”,来观察它们的动态相互作用。结果发现,当细胞遭遇线粒体氧化应激时,比如用鱼藤酮处理细胞,或者让细胞在以半乳糖或棕榈酸为碳源的培养基中培养,过氧化物酶体与线粒体的接触比例会显著增加。而且,这种接触可不是偶然发生的,背后有着一套精密的 “接头暗号”,是由过氧化物酶体膜蛋白 ACBD5 与线粒体外膜蛋白 PTPIP51 特异性介导的。

进一步深入研究发现,ACBD5 与 PTPIP51 就像两个 “好朋友”,通过各自的卷曲螺旋结构域(CCD)直接相互作用,形成了稳定的 “分子 tether”,把过氧化物酶体和线粒体紧紧地联系在一起。研究人员通过巧妙的实验手段,敲除 ACBD5 或 PTPIP51 时,过氧化物酶体与线粒体的接触就显著减少;而当过量表达这两种蛋白时,它们之间的接触又会明显增多。更关键的是,在 ACBD5 缺失的细胞中,一旦遇到氧化应激,过氧化物酶体与线粒体之间无法增加接触,直接的后果就是线粒体 redox 稳态失衡,这就好比原本紧密合作的两个伙伴,突然失去了联系,整个工作系统就陷入了混乱。

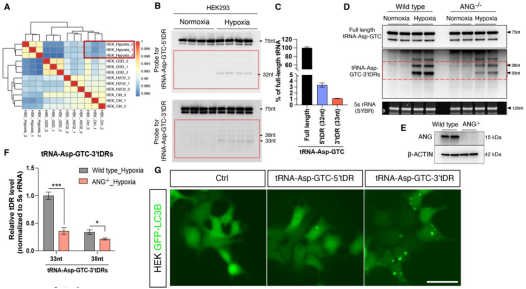

6.Science:新研究发现一类具有肾脏保护性的RNA分子,有望用于治疗肾脏疾病

DOI: 10.1126/science.adp5384

细胞中含有称为转移RNA(tRNA)的辅助分子,这些分子携带氨基酸以合成蛋白质。这些tRNA可以被分解成更小的片段,称为tRNA衍生性RNA(tRNA-derived RNA,简写为tsRNA或tDR)。这些片段具有新的功能——帮助细胞应对应激和挑战性情况。

在一项新的研究中,麻省总医院心脏病研究中心的Saumya Das博士和麻省总医院麻醉重症监护与疼痛医学科的Guoping Li博士及其团队聚焦于一种特定的tDR,即tRNA-Asp-GTC-3'tDR,其在应激条件下会显著增加。tRNA-Asp-GTC-3'tDR在肾脏细胞中基线水平存在,并在培养细胞及多种肾脏疾病小鼠模型中,对疾病相关应激信号作出响应而增加。重要的是,它的水平在诸如子痫前期和早期肾脏疾病之类的人类疾病中也更高。相关研究成果发表于《科学》杂志。

tRNA-Asp-GTC-3'tDR通过调节自噬这一关键过程来保护肾脏细胞,其中自噬是指细胞分解并重新利用自身成分的过程。在肾脏疾病模型中阻断tRNA-Asp-GTC-3'tDR会导致更严重的肾脏损伤,包括细胞死亡、炎症和瘢痕形成。为了测试提升这种tDR是否能带来益处,该团队开发了一种方法来增加其在小鼠肾脏中的水平。当该tDR水平升高时,小鼠肾脏受到更多保护,瘢痕形成、炎症和损伤均减少。他们还发现,该tDR独特的折叠结构——G四联体结构——对其保护作用至关重要。这种形状有助于其与调控自噬的蛋白质结合,使其成为未来肾脏疾病治疗的潜在新靶点。

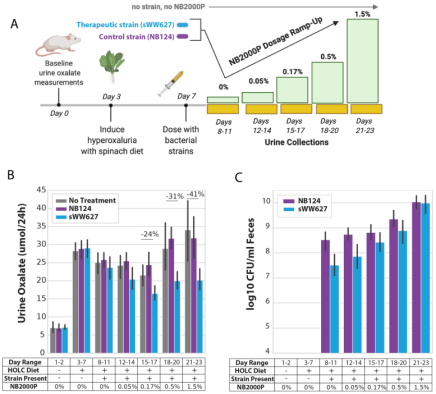

DOI: 10.1126/science.adu8000

人类肠道微生物组已被证实以多种方式影响健康。不同细菌的种类和丰度会影响从免疫系统到神经系统等多个方面。如今,来自斯坦福大学的研究人员正在利用肠道微生物组对抗疾病的潜力,通过基因改造某些细菌来减少导致肾结石的物质。如果科学家们成功地改造了肠道细菌,这将导致对多种疾病的治疗。

物组中的细菌Phocaeicola vulgatus,并对其进行改造,使其能够分解草酸盐并消耗来自海藻的营养物porphyran。通过增加或减少porphyran来控制Phocaeicola vulgatus的数量——减少用量则会因食物短缺导致该细菌死亡。

这项研究分为三个部分:第一部分在大鼠身上测试了这种改造后的细菌,第二部分是一项针对健康人类的临床试验,第三部分是一项针对患有肠道高草酸尿症(EH)的人的临床试验。EH是一种身体从食物中吸收过多草酸盐的疾病,如果不治疗,会导致肾结石和其他肾脏问题。

在这项研究的第一部分,饮食中草酸含量增加的大鼠在它们的肠道微生物组中添加了这种经过改造的细菌后,尿液中的草酸含量减少了高达47%。随后,研究人员通过一种已知在人类中会导致EH并发症的胃旁路手术在大鼠身上诱发EH。他们的结果令人鼓舞。

他们指出:“手术导致接受对照菌株定植的大鼠尿液草酸盐水平增加51%,而携带草酸盐降解菌株的大鼠中这一增加完全被消除。”此外,当不再向大鼠提供porphyran 时,这种经过改造的细菌成功被清除。

随后,研究人员在39名健康人类参与者中开展了一项I/IIa期临床试验,测试了这种经过改造的细菌。他们的研究结果表明,人类体内的这种细菌定植呈剂量依赖性——即随着porphyran的增加,Phocaeicola vulgatus的数量也随之增加,而且在大多数情况下,移除porphyran后,这种定植可被逆转。然而,有两名参与者即便在接受抗生素治疗后,其肠道微生物组中仍检测到Phocaeicola vulgatus的持续存在。

8.Science:复旦大学彭勃教授团队证实小胶质细胞替换策略有望治疗一种罕见的神经系统疾病

DOI: 10.1126/science.adr1015

成人起病轴突膨胀伴色素胶质细胞脑白质病(adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia, ALSP)是一种进行性神经系统疾病,平均发病年龄为43岁,症状出现后平均生存期仅为3至5年。ALSP由中枢神经系统(CNS)免疫细胞中的小胶质细胞突变引起。目前,ALSP尚无治愈方法,治疗手段有限。

所有小胶质细胞均依赖于一种名为集落刺激因子1受体(CSF1R)的激酶,该激酶仅存在于小胶质细胞及其他髓系细胞中。当CSF1R基因携带致病性突变时,大脑中的小胶质细胞受损并引发致命性疾病ALSP。因此,小胶质细胞的CSF1R基因已被确认为ALSP治疗的潜在靶点。

我国复旦大学的彭勃(Bo Peng)教授于2020年首次开发出高效的小胶质细胞替换策略。这类治疗方法被命名为“通过替换实现治疗与增强的小胶质细胞干预策略(microglia intervention strategy for therapy and enhancement by replacement, MISTER)”。

如今,在一项新的研究中,彭教授及其团队利用其中的一种小胶质细胞替换策略——骨髓移植小胶质细胞替换(microglia replacement by bone marrow transplantation, Mr BMT),用表达野生型CSF1R的小胶质细胞替换表达携带病理性突变的CSF1R的小胶质细胞。小鼠模型中的小胶质细胞替换结果以及针对人类ALSP患者的临床治疗结果发表于《科学》杂志。

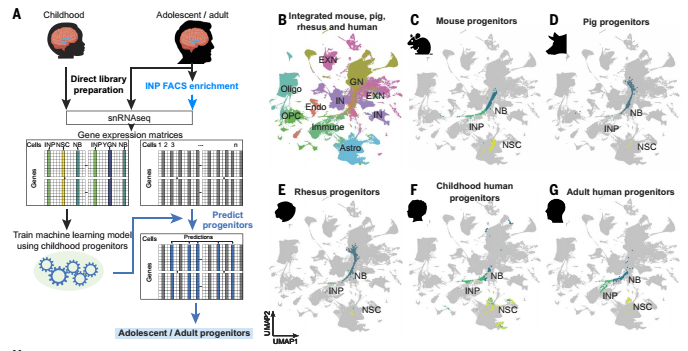

9.Science:硬核发现!科学家证实人类海马体神经元晚年持续生成

DOI: 10.1126/science.adu9575

过去二十年,科学家在小鼠、猴子脑子里陆续发现:成年以后,海马体居然还能“生”出新神经元,像给老旧电路不断焊上新焊点,巩固记忆、调节情绪。但一到人类样本,画风突变——有人拍胸脯说“能得到新生细胞”,有人摇头“啥都没有”。这场拉锯战甚至登上《自然》《科学》等知名期刊。

最近,它有了最新进展!在一项发表于《科学》(Science)杂志的新研究中,瑞典卡罗林斯卡研究所等机构的研究人员提供了确凿证据,证实作为大脑记忆中枢的海马体,其神经元在人类晚年仍持续生成。这一发现为 “成年人类大脑是否具备持续神经发生能力” 这一长期争议的核心问题提供了关键答案。

首先,要了解一下我们大脑中的海马体:海马体是参与学习、记忆和情绪调节的核心脑区。2013 年,卡罗林斯卡研究所 Jonas Frisén 团队通过碳 - 14 测年技术首次发现,成年人类海马体中存在新神经元生成,但这一过程的细胞起源(即增殖的神经祖细胞是否存在)始终缺乏直接证据。

研究证实,全生命周期中神经祖细胞是存在的,儿童期海马体中神经祖细胞数量丰富,能清晰识别完整分化阶段,而青少年及成年人中虽数量减少,但仍有具备增殖能力的神经祖细胞,且其转录特征与儿童期及小鼠、猪、猕猴等其他物种的神经祖细胞高度相似;同时,人类神经祖细胞与小鼠等物种共享 NES、SOX2 等核心标记,不过也存在物种特异性差异,比如小鼠 INPs 中特异性表达的 HES6,在人类中会同时存在于神经干细胞和 INPs 中;此外,成年个体间神经祖细胞数量差异显著,部分 40-58 岁个体的 INPs 和神经母细胞数量远高于同龄人,其中一名癫痫患者的高数量可能与病理状态相关,而也有 5/14 成年人未检测到祖细胞,这提示神经发生存在生物学异质性。

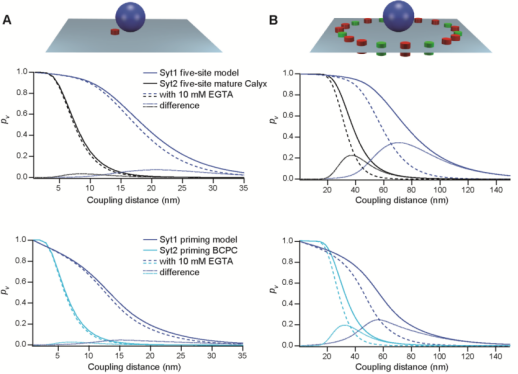

10.Science:大脑皮层中,脑细胞之间的突触信号传递即使在钙离子浓度较低的情况下也能发挥功能

DOI: 10.1126/science.adp0870

在一项新的研究中,来自莱比锡大学卡尔-路德维希研究所的研究人员发现,在大脑皮层中,脑细胞之间的突触信号传递即使在钙离子浓度较低的情况下也能非常可靠地发挥功能——这与大脑后部区域的情况不同。相关研究成果发表于《科学》杂志。

“在我们的新研究中,我们发现该区域的传感器蛋白——突触结合蛋白1(synaptotagmin 1, Syt1)——已能对突触中更低的钙浓度作出反应并触发信号传递。这与存在于大脑后部细胞中已被研究了25年的称为突触结合蛋白2(synaptotagmin 2, Syt2)的传感蛋白形成对比。Syt1的特性似乎有助于我们研究的皮层突触不仅更可靠,而且更具可塑性——这是大脑在一生中适应新需求的基本前提,”Schmidt解释道。

对健康大脑中这些因素的详细了解为识别脑部疾病中的异常过程以及开发潜在疗法奠定了基础。“但这些发现也可能对计算机行业神经网络的进一步发展具有相关性,”Schmidt说。

研究人员使用小鼠脑组织研究了初级躯体感觉皮层中的细胞。他们在实验系列中结合了多种方法:利用膜片钳技术,他们测量了相连神经元对的电信号。与此同时,他们利用紫外激光和双光子激光显微镜监测并测量突触中的钙浓度。

他们还开发了一种名为“轴突行走(axon walking)”的自有方法。该方法可定位神经细胞的轴突上当前活跃的四到五个突触。这些突触的大小仅约为千分之一毫米。(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。