竞赛升级!TROP2 ADC间的对垒

来源:医药魔方 2024-06-09 16:06

创新永无止境,在ADC这个竞争异常激烈的赛道上,它不仅督促科学家们持续进行技术平台的迭代更新,开发更优的分子;同时也对新药临床团队提出了更高的要求,要不断开拓创新临床开发策略。

在群英云集的ADC赛道上,各路豪杰们最不缺的就是优秀的竞争对手:第一三共凭借德曲妥珠单抗雄鸡一唱天下晓;ADC Biotech龙头科伦博泰被巨头默沙东看中,从此临床试验开推进速度势如破竹;辉瑞一举收购ADC先驱Seagen,揽下了全球上市ADC药物资产半壁江山;黑马选手百利天恒牵手BMS,人才和资源纷至沓来……

ADC的精彩故事还将继续,热度不减的BD交易以及各大会议上频频亮相的惊艳数据就能说明这一点。今年以来,仍有很多玩家持续加注这一赛道,宜联生物接连与罗氏和BioNTech达成ADC授权,复宏汉霖、安科生物、翰森制药、Ipsen等均在ADC领域有新的动作。

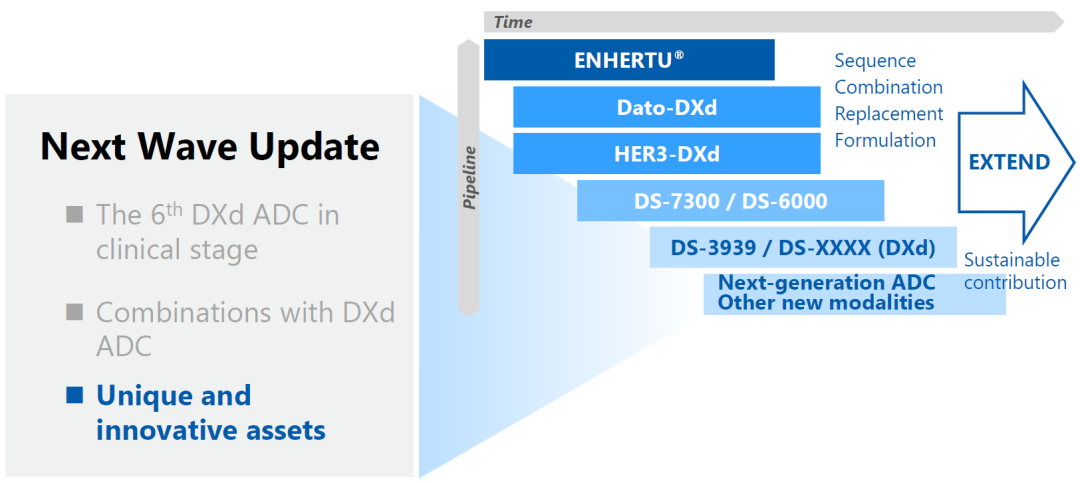

本次ASCO大会上,ADC药物自然是以主角的身份隆重登场,第一三共6款临床阶段DXd-ADC产品(T-DXd、Dato-DXd、HER3-DXd、I-DXd、R-DXd、DS-3939)悉数亮相;康诺亚Claudin 18.2 ADC、翰森制药B7-H3 ADC、乐普生物TF靶向ADC等均展示了最新数据。

而最大的看点之一就是TROP2 ADC——这个继HER2之后热度最高的ADC靶点。进度领先的戈沙妥珠单抗(吉利德),德达博妥单抗(第一三共/阿斯利康)、芦康沙妥珠单抗(科伦博泰/默沙东)均在此次ASCO大会上亮相。

事实上,此次大会上汇报的只是这些药物向外展示的冰山一角,背后科研人员对这3款药物分子结构设计以及临床开发策略的考量更值得一探究竟。

百花斗艳,群芳共赏——差异化ADC平台特色

ADC最大的技术差异,源自payload、linker和偶联策略,它们是实现肿瘤杀伤效果的关键所在,同时也是进行专利保护的核心。

Payload的作用机制决定ADC药效的发挥和毒性的产生。常用的细胞毒性药物效应分子为微管抑制剂(如:奥瑞他汀类(MMAE/MMAF)、美登素类)、DNA损伤剂(如卡奇霉素类、蒽环类、安曲霉素类衍生物PBD)和DNA转录抑制剂(喜树碱类、鹅膏蕈碱和 SN-38(伊立替康活性代谢物))。其中,戈沙妥珠单抗采用的效应分子为 SN-38,芦康沙妥珠单抗和德达博妥单抗采用的都是喜树碱衍生物。

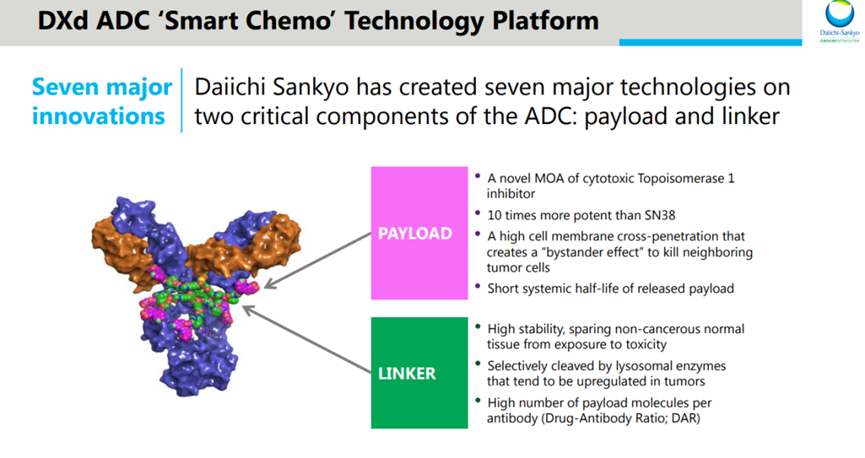

第一三共专有的DXd毒素具有独特的优势,与SN38相比,抗肿瘤活性提高了10倍;并且DXd具有很强的渗透细胞膜的能力,这使其在杀伤吞入ADC的癌细胞之后,能够杀死附近的癌细胞,产生“旁观者效应”(bystander effect);此外,DXd在血液中的半衰期显著缩短,有助于减少毒副作用。

DXd ADC平台Payload优势(来源:第一三共官网)

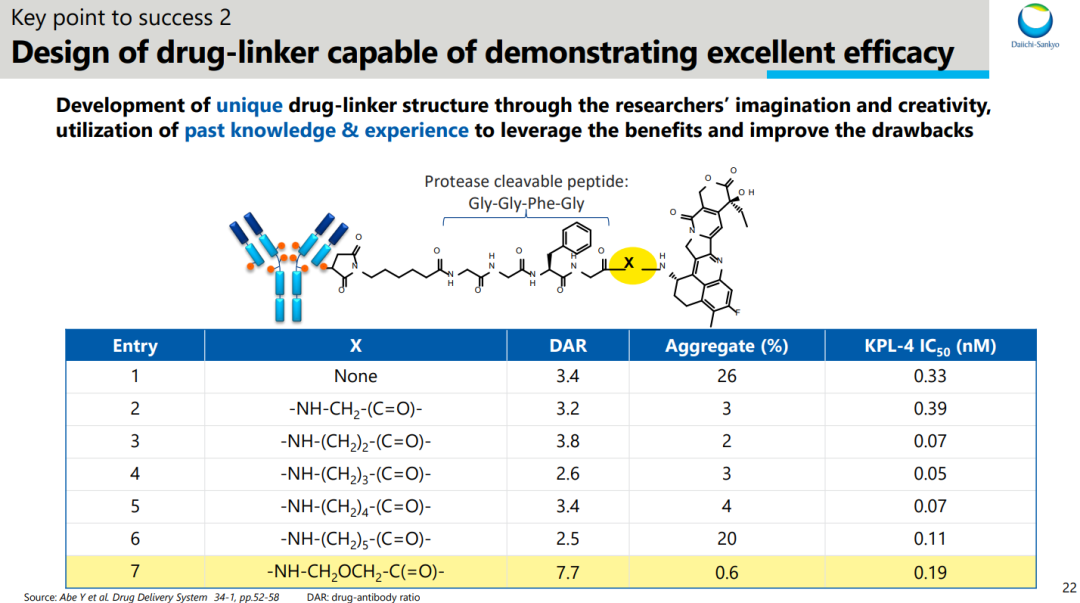

Linker的设计已经从第一代的不稳定linker+随机偶联策略,进化至均一度高、稳定性更好的linker+定点偶联策略;在linker(可裂解、不可裂解)、抗体与Linker偶联的位点(工程化半胱氨酸、非天然氨基酸),使用的偶联接头(马来酰亚胺、嘧啶偶联接头)上,各家企业各具特色。

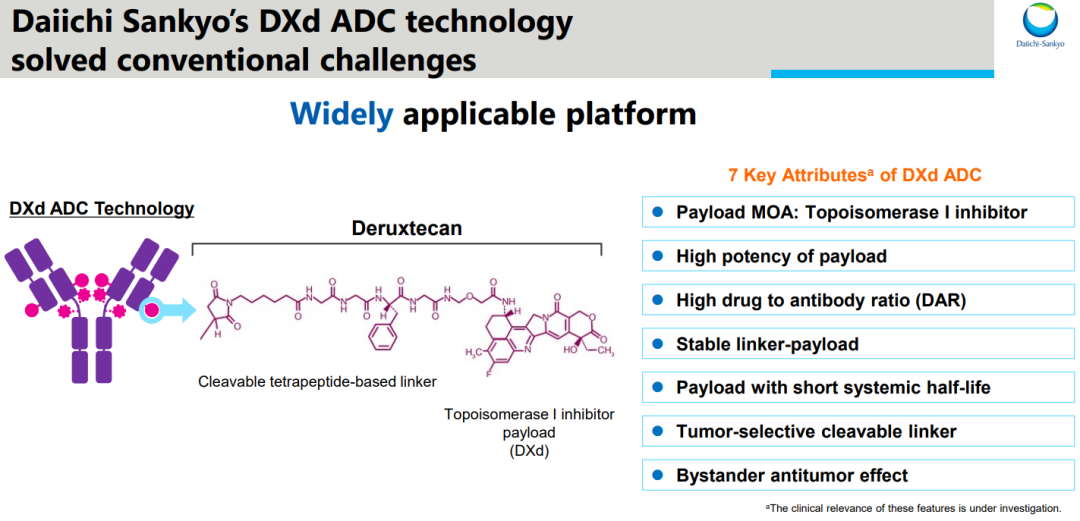

德达博妥单抗采用了新颖的四肽(GGFG)+自裂解片段+马来酰亚胺接头,GGFG可被多种组织蛋白酶(Cathepsin)裂解,新的自裂解片段也是第一三共首次开发,偶联采用了常规的马来酰亚胺接头。这一技术具有的优势包括:linker-payload稳定性高,同时可裂解的linker具有肿瘤选择性,这在很大程度上能够降低毒副作用。

DXd ADC平台linker优势(来源:第一三共官网)

芦康沙妥珠单抗采用了创新的嘧啶偶联接头,相较马来酰亚胺接头,代谢稳定性得到极大提升。芦康沙妥珠单抗通过对整体和局部ADC分子的理化性质调控,提高了ADC分子的化学稳定性,其在纯水和血浆中的半衰期较戈沙妥珠单抗大幅提高。

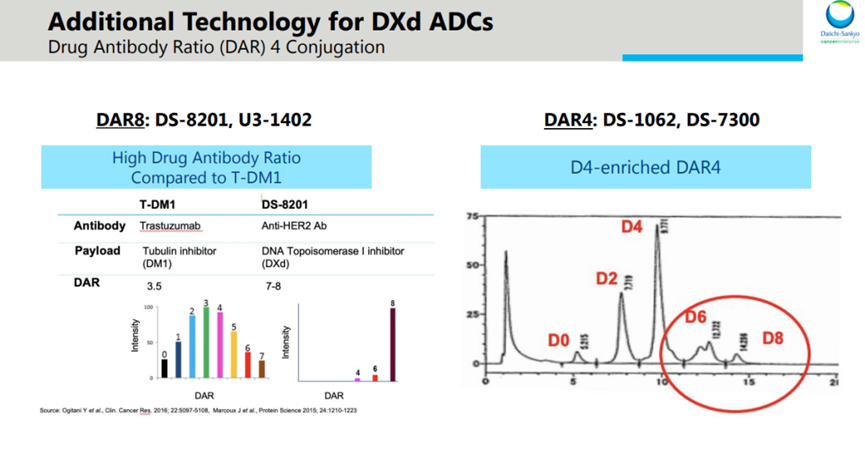

抗体上偶联的payload并非越多越好,如果抗体肿瘤特异性不高,细胞毒性药物过多可能会带来更高的毒副作用。将DAR控制在4的水平上,可以在较大程度上维持疗效和安全性之间的平衡。基于此,第一三共还开发出了能够将DAR控制为4的富集技术。德达博妥单抗的DAR即被控制为4。

DAR控制为4的富集技术(来源:第一三共官网)

在ADC领域,第一三共无疑是最成功的一个,T-DXd的成功验证了其ADC技术平台,并将范式复制到不同靶点,先后开发了TROP2 ADC德达博妥单抗、HER3-DXd,DS-7300、DS-6000等。同时其二代ADC技术也在开发中,将源源不断为后续管线补充创新候选药物。

运筹帷幄,决胜千里——临床路径的比拼

尽管各家公司的ADC技术平台、产品有着独特之处,ADC技术的迭代更新也还在继续。但是如果没有超越“先行者”的临床路径,靶点同质化的产品要在市场竞争中脱颖而出也是较为困难。

PD-1抑制剂就是很好的例证。O药虽早于K药上市,不过K药凭借成功的临床开发策略实现反超;同样的道理,在竞争越发激烈的ADC赛道,这些产品如何在众多竞争者中脱颖而出同样考验着企业研发人员的智慧和谋略。HER2是ADC 新药开发竞争最为激烈的靶点,德曲妥珠单抗上市时间虽然不长,不过销售额已在2023年首次超越Kadcyla,成为目前市场表现最好的ADC产品,这与其临床开发策略和试验开展速度密切相关。

TROP2 ADC如今也面临相似的局面,德达博妥单抗、戈沙妥珠单抗、芦康沙妥珠单抗之间的市场争霸赛或许已经在微妙的临床试验设计上埋下伏笔。

从进度上看,戈沙妥珠单抗已有两项适应症获得完全批准,包括三阴性乳腺癌(TNBC)三线治疗、HR+/HER2-乳腺癌四线治疗。德达博妥单抗目前全球范围内有两项适应症在同步申报上市,分别为HR+/HER2-乳腺癌二线治疗以及非鳞非小细胞肺癌(NSCLC)二线治疗。芦康沙妥珠单抗目前有一项TNBC三线治疗适应症在中国申报NDA。

从广泛的适应症布局来看,由于TROP 2主要表达于乳腺癌、肺癌、尿路上皮癌等肿瘤。而乳腺癌和肺癌又是全球患病率极高的癌种,拥有广阔的市场空间。因此,3款药物在乳腺癌和肺癌领域均有涉及,不过仔细分析,他们在细分适应症上依然有很大的差异。

以乳腺癌治疗为例,3款药物在肿瘤分型,治疗线数,治疗方案,试验开展区域上也大相径庭。德达博妥单抗已经获得单药对照化疗用于经治无法手术或转移性HR+/HER2-乳腺癌III期临床(TROPION-Breast01)的阳性结果,去年ESMO会议上报告了主要终点mPFS数据,德达博妥单抗组和化疗对照组的mPFS分别为6.9个月和4.9个月,疾病进展或死亡风险下降37%(HR=0.63),其也是目前唯一一款在HR+/HER2-乳腺癌二、三线治疗的III期确证性研究中显示出显著临床获益的TROP2 ADC药物。总生存期(OS)数据虽尚未成熟,不过已显示出获益趋势,十分值得期待。2024年上半年,德达博妥单抗先后在中国、美国递交了晚期HR+/HER2-乳腺癌的上市申请,是该适应症进展最快的新一代TROP2 ADC。

Dato-DXd、SKB264、戈沙妥珠单抗在乳腺癌领域注册性III研究布局

注:1)橙黄色:德达博妥单抗(Dato-DXd),蓝色:芦康沙妥珠单抗(SKB264),绿色:戈沙妥珠单抗;2)来源:医药魔方数据库

注:1)橙黄色:德达博妥单抗(Dato-DXd),蓝色:芦康沙妥珠单抗(SKB264),绿色:戈沙妥珠单抗;2)来源:医药魔方数据库

TNBC适应症上,3款TROP2 ADC志在必得,德达博妥单抗进行了周全的临床试验布局,正在同步开展的4项关键III期研究涉及TNBC新辅助、辅助以及一线治疗,并且多项试验均为优效性设计。德达博妥单抗也是目前唯一开展TNBC新辅助治疗关键III期研究的TROP2 ADC。

芦康沙妥珠单抗和戈沙妥珠单抗均获得晚期TNBC三线治疗阳性结果。芦康沙妥珠单抗在中国开展的用于治疗局部复发性或转移性TNBC的III期SKB264-III-03研究最新数据在今年ASCO大会上公布,相比化疗,不论TROP2表达水平如何,SKB264组mPFS显著延长(5.7个月 vs. 2.3个月),疾病进展或死亡风险降低69%(HR=0.31);既往公布的ASCENT研究结果显示,戈沙妥珠单抗较化疗显著延长了复发或转移性TNBC患者mPFS(5.6个月 vs. 1.7个月),降低进展或死亡风险59%(HR= 0.41),显著延长了mOS(12.1个月 vs. 6.7个月)。

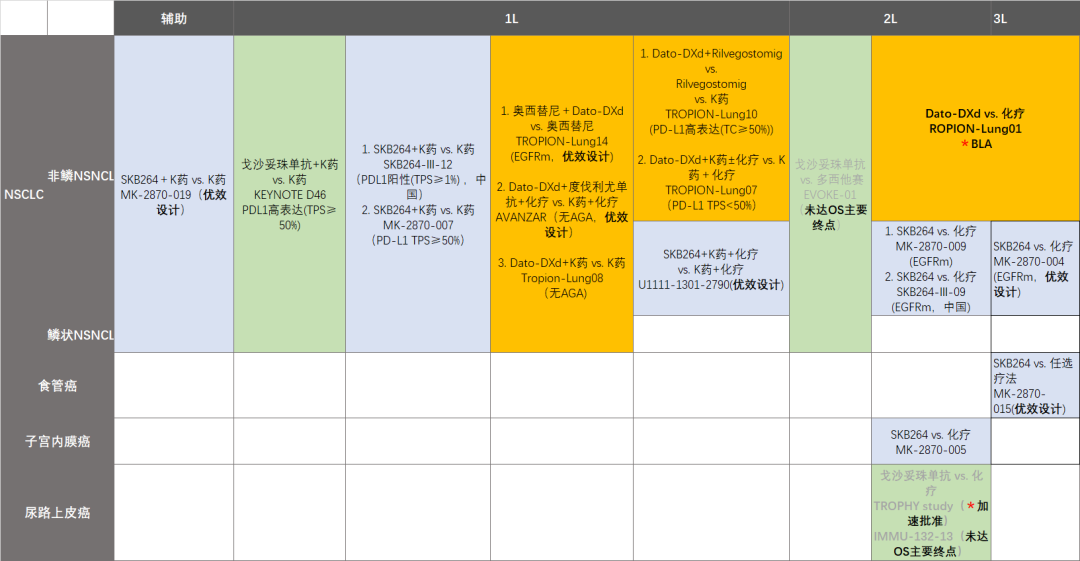

此外,这3款药物在NSCLC以及其他癌种的布局也显示出差异化特色。其中,德达博妥单抗重点布局了NSCLC领域多项适应症,基于III期TROPION-Lung01研究的mPFS获益,FDA和EMA已经受理了其BLA申请,用于治疗既往接受过全身治疗的局部晚期或转移性非鳞状NSCLC患者。

此次ASCO会议前,第一三共和阿斯利康还公布了该研究最新数据,相较于多西他赛,德达博妥单抗在非鳞状NSCLC患者中展现出了OS结果的临床意义改善。基于非鳞状人群PFS、OS都获益显著的情况下,该项适应症获批已没有悬念。加之戈沙妥珠单抗在二线NSCLC中未达OS的结果,这也有望使德达博妥单抗在肺癌领域占据上风,成为该领域首个获批的TROP2 ADC。

Dato-DXd、SKB264、戈沙妥珠单抗在NSCLC和其它癌种注册性III期研究

注:1)橙黄色:德达博妥单抗(Dato-DXd),蓝色:芦康沙妥珠单抗(SKB264),绿色:戈沙妥珠单抗;2)来源:医药魔方数据库

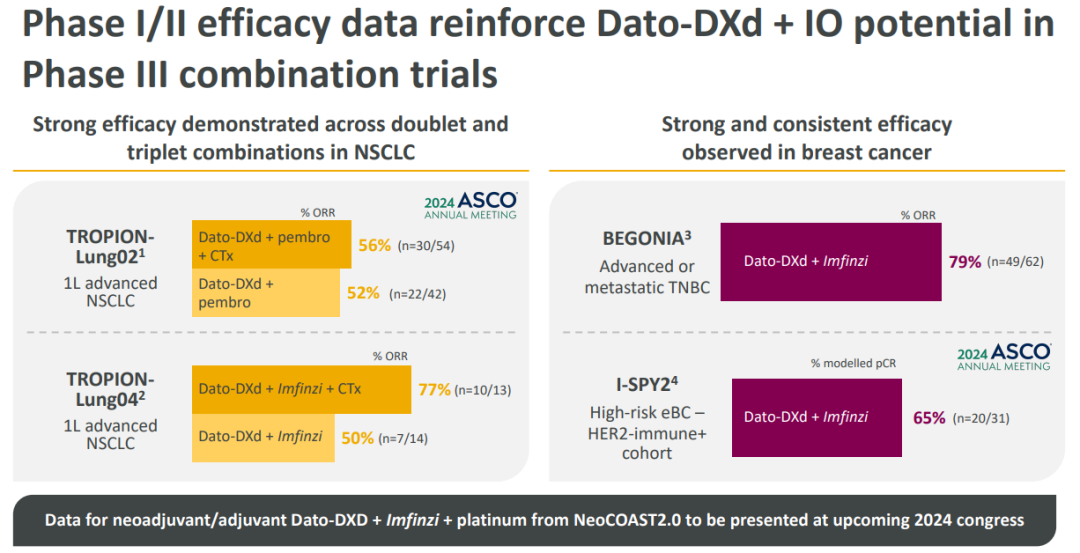

合理的ADC联合策略能够增加ADC活性,有望在现有疗法基础上进一步提高患者生存率和生存时间。第一三共/阿斯利康同时在探索德达博妥单抗+IO疗法、德达博妥单抗+TKI等组合的治疗效果。

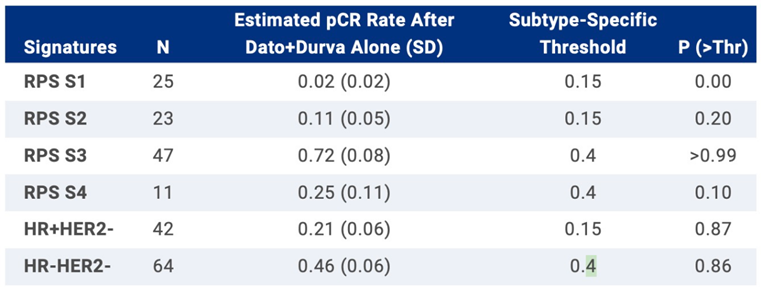

去年ESMO大会上公布的Ib/II期BEGONIA数据显示,德达博妥单抗+PD-L1抗体在TNBC一线治疗中取得突破性疗效数据,62例患者ORR达到79%,mDoR长达15.5个月,mPFS长达13.8个月。今年ASCO大会公布的II期I-SPY2试验结果显示,德达博妥单抗联合PD-L1作为辅助治疗在多种乳腺癌亚型中实现病理完全缓解(pCR),显示出可观治疗潜力。

来源:阿斯利康官网、2024 ASCO

基于联合治疗显示出的积极疗效,德达博妥单抗联合PD-(L)1抑制剂度伐利尤单抗、帕博利珠单抗,以及TIGIT/PD1双抗rilvegostomig,EGFR抑制剂奥希替尼的多项关键性III期研究目前正在紧罗密鼓地进行中,有些试验在终点设计方面也更大胆,进行了优效设计。

此外,探索ADC在驱动基因改变(AGA)肿瘤患者中的疗效的开创性试验也在试图进一步打开ADC的想象空间。此次ASCO大会期间,第一三共/阿斯利康公布了II期研究TROPION-Lung05中德达博妥单抗用于治疗AGA晚期或转移性NSCLC患者的疗效数据,其对于无脑转移的患者ORR和DCR分别为40%和83%,对于脑转移患者的ORR和DCR分别为28%和72%。数据表明德达博妥单抗对于脑转移驱动基因突变NSCLC患者有很好的响应,支持继续进行临床探索。

总结

创新永无止境,在ADC这个竞争异常激烈的赛道上,它不仅督促科学家们持续进行技术平台的迭代更新,开发更优的分子;同时也对新药临床团队提出了更高的要求,要不断开拓创新临床开发策略。第一三共基于DXd-ADC持续开发的系列ADC药物已经成为这一领域的标杆,其在持续夯实技术的同时,也引领着整个ADC领域的开发进度,不断开创新的治疗范式,为许多瘤种奠定新的治疗标准。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。