近期科学家们在类器官研究领域取得的重要成果!

来源:生物谷原创 2022-08-23 23:13

类器官是由干细胞或者从患者机体中提取的肿瘤组织在特定的3D体外微环境下自组织发育而来的、高度模拟体内真实器官特征的小型化体外器官模型。近年来,科学家们在类器官研究领域取得了多项重要研究成果,本文中,小

类器官是由干细胞或者从患者机体中提取的肿瘤组织在特定的3D体外微环境下自组织发育而来的、高度模拟体内真实器官特征的小型化体外器官模型。近年来,科学家们在类器官研究领域取得了多项重要研究成果,本文中,小编就对近期该领域重要的研究成果进行整理,分享给大家!

【1】Nature子刊:类器官研究揭开结直肠癌化疗后易复发的关键

doi: 10.1038/s43018-022-00402-0

结直肠癌(Colorectal Cancer)是全世界范围内发病率第三的癌症,每年新增发病人数近200万,仅次于乳腺癌和肺癌,每年导致的死亡人数接近100万,仅次于肺癌。大约每25个人就有1人会在其一生中患上结直肠癌。化疗通常被用于结直肠癌的治疗,而且在最初的治疗中是有效的,但大多数患者在化疗后会出现病情复发。

近日,西班牙巴塞罗那科学技术学院的研究人员在Nature子刊 Nature Cancer 发表了题为:Mex3a marks drug-tolerant persister colorectal cancer cells that mediate relapse after chemotherapy 的研究论文。该研究使用来自结直肠癌患者的肿瘤样本构建了类器官(Organoids),通过类器官研究发现,具有 Mex3a 蛋白活性的肿瘤干细胞在化疗时处于潜伏状态,因此对化疗产生耐药性,在化疗之后环境有利时,这些潜伏的肿瘤干细胞会被重新激活并再生肿瘤。这些潜伏状态的肿瘤干细胞是结直肠癌化疗后复发的关键。

该研究的通讯作者 Eduard Batlle 教授表示,对于结直肠癌的治疗,化疗显然是有效的,它能够杀死大部分肿瘤细胞,但并不是全部。这项研究揭示了对化疗耐药的一群肿瘤干细胞,它们在化疗后能继续再生肿瘤。这一发现为开发真毒性清除这类细胞的药物铺平了道路,有望进一步增强化疗效果并提高结直肠癌患者生存率。

这项研究主要使用来自患者的肿瘤样本构建的类器官(Organoids)进行,通过对类器官的观察,研究团队能够追踪整个化疗过程中肿瘤细胞的变化,并观察它们对化疗的反应。研究团队还使用了结直肠癌小鼠模型,进一步在体内观察和再现这些细胞的行为,并将在患者结直肠癌细胞来源的类器官和结直肠癌小鼠模型中获得的结果与患者肿瘤样本的转录组分析进行对比。

doi:10.1126/science.aaw9021

干细胞衍生的类器官是体外组织和器官的模拟物,其能作为研究人类器官发育和疾病发生的重要模型,同时也能作为药物发现和诊断的平台,对于设计新型细胞和基因疗法也至关重要;然而,目前研究人员并不清楚类器官发育背后的干细胞自组装过程是如何被控制的,从而就会导致现有的类器官培养物普遍缺乏可重复性,比如小鼠肠道类器官(其或许是迄今为止被最好描述地类器官系统)中隐窝样结构的位置和数量是无法进行控制的,而且类器官的形状、大小和多细胞组成也是无法控制的,目前类器官模型的较高变异性给基于类器官的基础和转化研究带来了重大的挑战。

近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Tissue geometry drives deterministic organoid patterning”的研究报告中,来自瑞士的科学家们通过研究发现,形状或许会引导类器官的生长;研究者表示,对类器官形成和所产生结构进行控制既能帮助理解潜在的形态发生机制,还能帮助建立与“本地对应物”更为相似的模型。真实器官的最终功能结构是上皮细胞自组装程序和外在微环境控制器之间相互作用的产物,从体内发育中得到启发,研究人员利用外部调节机制来补充类器官的自组装,尤其是,研究人员能尝试通过物理特性来控制肠道类器官的模式和形态发生,尤其是组织自身的初始几何形状。

具有活体组织结构的生物工程类器官。

图片来源:Mike Nikolaev (EPFL)

文章中,研究人员开发了生物工程性策略,通过水凝胶力学的原位模式和水凝胶微加工模式,从外部来控制肠道干细胞的自组装过程;他们发现,微环境力学的局部模式和预定的水凝胶微貌或能用来建立具有可控最初尺寸和形状的类器官,同时研究者还能预测并影响其发育的过程,尤其是隐窝结构的数量和未知。研究人员能利用对类器官发育的可预测性来识别出上皮细胞模式化背后的基本机制。

【3】Nature:科学家利用人类多能干细胞生成3D泪腺类器官!

doi:10.1038/s41586-022-04613-4

泪腺是眼睛的主要外分泌腺体。它们位于眼眶内,上眼睑后面,朝向每只眼睛的颞叶侧,分泌泪液作为泪膜的主要成分。泪腺对建立和维持健康的泪膜、保持良好的视力有重要作用。泪腺功能障碍和泪液分泌减少与一系列病因有关,并且是最常见的自身免疫性疾病之一——斯约克伦综合症的特征,在这种情况下会导致干眼症。胎儿哺乳动物的泪腺细胞具有再生能力。然而,在成人中,泪腺的再生能力似乎很小。因此,科学家们将泪腺确定为旨在使用人多能干(PS)细胞进行再生治疗和药物发现的研究靶标。

近日,来自日本大阪大学的研究学者在Nature上发表了一篇题为“Generation of 3D lacrimal gland organoids from human pluripotent stem cells”的研究论文,他们从人类多能干细胞生成了3D泪腺类器官。在本研究中,他们鉴定了具有泪腺原基特征的细胞,这些细胞出现在从人类多能干细胞培养的二维眼样类器官中。含有眼表上皮样细胞的SEAM区3会产生泪腺的前体。他们采用流式细胞仪对从分离的泪腺样簇中获得的细胞进行分析,使用先前确定的抗体组合(抗ITGB4、抗SSEA-4和抗CD200)来识别眼表上皮干细胞。

研究发现,泪腺样细胞簇被纳入SEAM内的眼表上皮干细胞群中,细胞群(CD200+?ITGB4SSEA-4)被鉴定为由hiPS细胞制造的泪腺样类器官的起源。研究人员筛选了泪腺样类器官形成的最佳培养基,即EGF/Y-27632培养基,并在此培养基上形成了泪腺样组织类器官。当通过细胞分选分离并在规定的条件下生长时,这些细胞形成了一个三维的泪腺样组织器官,具有导管和尖头,通过出芽和分支得以实现。克隆集落分析表明,该类器官起源于多潜能的眼表上皮干细胞。器官体在形态、免疫标记特征和基因表达模式方面与本地泪腺有明显的相似性,当移植到受体大鼠的眼睛附近时,会发生功能成熟,形成管腔并产生泪膜蛋白。

【4】Cell Rep:实验室培育的“迷你肾脏”类器官或能帮助解锁人类罕见疾病的成因

doi:10.1016/j.celrep.2022.111048

结节性硬化症(TSC,Tuberous sclerosis complex)是一种由TSC1和TSC2缺失所引起的多系统肿瘤性疾病,其在肾脏的表现主要为囊肿和血管平滑肌脂肪瘤。近日,一篇发表在国际杂志Cell Reports上题为“Renal organoid modeling of tuberous sclerosis complex reveals lesion features arise from diverse developmental processes”的研究报告中,来自渥太华医院研究所等机构的科学家们通过研究发现了在结节性硬化症患者机体中引发肿瘤的特殊细胞,文章中,研究人员开发了遗传工程化的肾脏类器官,即利用人类组织来生长这种“迷你肾脏”。

研究者Bill Stanford表示,几十年来,关于结节性硬化症肿瘤的起源细胞,对于科学家们而言一直是一个谜题,本文研究结果或许就能帮助研究人员找到这种挑战性疾病的新型疗法靶点。TSC是一种罕见的遗传性疾病,其会在皮肤、大脑、肾脏、心脏或肺部中引起肿瘤,且TSC的肿瘤多样化,往往起源于儿童或成年人机体中,其症状由轻度到危及生命的程度,通常包括癫痫发作和肾脏问题等,目前针对该病尚无有效的治愈方法,且治疗方案也非常有限。

肾脏疾病是TSC患者发生死亡的主要原因,大约60%-80%的患者都会在肾脏中形成肿瘤,这通常会降低患者的肾脏功能,有时还会导致灾难性的出血现象,目前研究人员并没有足够的实验室模型来研究TSC是如何影响肾脏的,因此研究人员急需在该研究领域取得重大进展。TSC是由TSC1或TSC2基因的突变所致,对于大部分患者而言,这些突变会在机体发育过程或生命早期自发产生,而并非是遗传自父母;这就使得TSC成为科学家们难以研究的一种疾病,由于科学家们通常会利用动物来研究人类疾病,目前并没有动物模型能完全捕获到TSC对肾脏的影响。

【5】Science:利用人类大脑类器官,揭示结节性硬化症的起源

doi:10.1126/science.abf5546

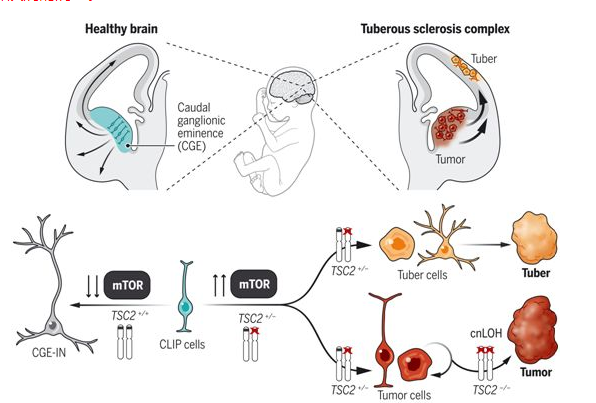

在一项新的研究中,在大脑类器官的帮助下,来自奥地利科学院和维也纳医科大学等研究机构的研究人员能够确定结节性硬化症(tuberous sclerosis complex, TSC)是一种罕见的神经发育遗传性疾病,它是在发育过程中产生的,而不仅仅是在遗传上。通过这些来自患者的人类大脑实验室模型,他们将这种疾病的起源确定为人类特有的尾侧晚期中间神经元祖细胞(caudal late interneuron progenitor, CLIP)。这些研究结果进一步表明,只有使用人类衍生的大脑类器官模型才能很好地理解影响人类大脑的疾病的病理。相关研究结果发表在2022年1月28日的Science期刊上,论文标题为“Amplification of human interneuron progenitors promotes brain tumors and neurological defects”。

在妊娠中期,尾侧神经节隆起中的CLIP细胞产生迁移到皮层的中间神经元。

图片来源:Science, 2022, doi:10.1126/science.abf5546。

人类大脑的复杂性很大程度上是由于发育涉及到人类独有的过程,其中许多过程仍是我们当前科学知识中的空白。TSC在这方面也不例外,因为长期以来,基于动物模型获得的数据,它被描述为一种主要的遗传性疾病。如今,论文共同通讯作者、奥地利科学院分子生物技术研究所科学主任Jürgen A. Knoblich及其研究团队的突破性研究利用患者衍生的大脑类器官模型来揭开这种罕见的神经发育疾病的神秘面纱。Knoblich解释说,“我们对TSC根源的研究结果使我们发现了一种人类大脑特有的祖细胞类型。这解释了为什么其他实验室模型不能很好地确定这种疾病的病理。”

在许多受影响的患者中,TSC表现为严重的癫痫和精神症状,如自闭症和学习困难。从形态上看,TSC的特点是在患者的大脑中经常发现一些描述明确的迹象。其中,良性肿瘤存在于大脑的一个特定区域,以及大脑皮层中称为“结节(tuber)”的病变。长期以来,这两种形态上的畸变都被归结为遗传原因。然而,对患者样本的分析结果与流行的理论有分歧,主要是关于结节。论文共同通讯作者、奥地利科学院分子生物技术研究所Knoblich团队研究助理Nina Corsini解释说,“为了研究TSC,我们开发了这种疾病的大脑类器官模型:三维细胞培养物,我们用它来模拟大脑,我们可以获取源自任何一名患者的大脑类器官。”

【6】Science子刊:利用人类肾脏类器官确定化合物SCR7有望阻止肾脏损伤和治疗慢性肾脏病

doi:10.1126/scitranslmed.abj4772

在某种程度上,肾脏在受伤后有自我修复的能力,但是这种内在修复会转变为不完全修复,从而导致不可逆的损伤和慢性肾脏病(CKD)。在一项新的研究中,来自麻省总医院(MGH)研究人员利用人类干细胞衍生的肾脏类器官鉴定出对维持肾脏健康修至关重要的基因。这些发现可能会导致人们发现新的靶标,以协助预防或治疗CKD。相关研究结果发表在Science Translational Medicine期刊上,论文标题为“Modeling injury and repair in kidney organoids reveals that homologous recombination governs tubular intrinsic repair”。

尽管在动物研究中已经确定了参与肾脏修复的多种因子,但将这些发现转化为临床是很困难的,因为许多在动物身上被认为是安全和有效的治疗方法后来在临床试验中被发现是有毒或无效的。人类肾脏类器官,就像微型的肾脏,可能会帮助科学家们避免这些挫折。研究者Navin Gupta博士说,“我们是人类肾脏类器官研究工作的先驱,并认为它们对开发治疗慢性肾脏病的方法很有用。作为一名临床科学家,我们想在人类细胞中构建一种新的CKD模型,以促进药物开发。”

当Gupta和他的同事们将人类肾脏类器官暴露于化疗药物顺铂中时,这种治疗改变了正在进行内在修复的肾细胞中的159个基因表达和29条信号通路。他们确定的许多基因,包括两个名为FANCD2和Rad51的基因,在内在修复过程中被激活,但是当肾脏损伤变得不可逆时,它们的表达就会下降。这些基因编码的蛋白在细胞中的DNA受损时发挥着修复作用。在小鼠肾脏损伤模型和人类肾脏活组织中进行的其他实验证实了这些在肾脏类器官中发现的结果。

【7】Nature:利用大脑类器官揭示不同的自闭症风险基因对大脑发育产生相同的影响

doi:10.1038/s41586-021-04358-6

自闭症谱系障碍(ASD)与数百个不同的基因有关,但这些不同基因发生的突变如何在患者身形成相似的病理仍然是个谜。如今,在一项新的研究中,来自美国哈佛大学和布罗德研究所的研究人员发现三个不同的自闭症风险基因实际上影响着神经形成的相似方面以及发育中的人类大脑中相同类型的神经元。通过在称为“大脑类器官(brain organoid)”的人类大脑微型三维模型中测试这些基因突变,他们发现在这三个风险基因中,每个都存在类似的整体缺陷,尽管每个风险基因都通过独特的潜在分子机制发挥作用。这些结果使人们对自闭症谱系障碍有了更好的了解,并向寻找治疗这种疾病的方法迈出了第一步。相关研究结果于2022年2月2日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Autism genes converge on asynchronous development of shared neuron classes”。

论文共同通讯作者、哈佛大学干细胞与再生生物学教授Paola Arlotta博士说,“该领域的许多努力都致力于了解与自闭症相关的许多风险基因之间是否存在共性。找到这样的共同特征可能会突出广泛的共同靶标用于开发治疗干预措施,而与疾病的遗传起源无关。我们的数据显示,多种致病性突变确实集中在一起影响相同的细胞和发育过程,但通过不同的机制。”

Arlotta实验室专注于人类大脑皮层的类器官模型,其中大脑皮层是大脑中负责认知、感知和语言的部分。这种模型是由干细胞长成一种三维组织而形成的,含有大脑皮层的许多细胞类型,包括能够放电和形成电路的神经元。论文共同第一作者兼论文共同通讯作者、Arlotta实验室资深博士后研究员Silvia Velasco说,“在2019年,我们公开了一种允许产生具有独特的可重复生长能力的类器官的方法。它们始终如一地以相同的顺序形成与发育中的人类大脑皮层相同类型的细胞。如今看到类器官可以用来发现像自闭症这样复杂的疾病的一些意想不到和非常新的东西,这真地是梦想成真。”

【8】Nat Commun:利用人类皮层类器官揭示小胶质细胞在阿尔茨海默病产生中的作用

doi:10.1038/s41467-022-28043-y

在科学家们寻找阿尔茨海默病的根源时,他们很难确定小胶质细胞---一种对大脑发育和成体大脑维护至关重要的免疫系统细胞---是朋友还是敌人。有证据显示,小胶质细胞的缺乏有助于淀粉样蛋白斑块的积累,其中淀粉样蛋白斑块是阿尔茨海默病的一种典型特征。另外,小胶质细胞过多也与神经元和大脑突触的破坏有关,这也是这种疾病的神经变性特征。

如今,在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学的研究人员开发出一种方法来梳理出可能决定小胶质细胞发挥哪些作用的因素。相关研究结果近期发表在Nature Communications期刊上,论文标题为“Expression of the transcription factor PU.1 induces the generation of microglia-like cells in human cortical organoids”。研究者In-Hyun Park说,“我们成年后拥有的所有小胶质细胞都是在我们出生前产生的。小胶质细胞在神经发生中至关重要,因为它们进行突触修剪,使神经元能够正常交流。”

表征含有小胶质细胞的人类大脑皮层类器官中的小胶质细胞样细胞。

图片来源:Nature Communications, 2022, doi:10.1038/s41467-022-28043-y。

在成体大脑中,它们作为一种细胞垃圾收集器发挥作用,识别并处理来自死亡神经元的碎片。但是小胶质细胞在研究时一直充满挑战,因为它们在受孕后很快形成,并迅速迁移到发育中的神经系统。一旦它们在发育中的大脑中找到了安家之所,小胶质细胞就被血脑屏障切断了与身体其他部分的大部分相互作用,其中血脑屏障保护大脑免受病原体的侵袭。小胶质细胞的功能障碍与神经发育疾病和神经退行性疾病有关,但由于人脑的模型有限,研究这种联系一直很困难。

【9】Development:滋养层类器官或有望作为研究女性早期怀孕和妊娠并发症的有力工具!

doi:10.1242/dev.199749

尽管胎盘在健康怀孕过程中发挥着至关重要的作用,但其却是人类机体中最不为人所知的器官之一;近日,一篇发表在国际杂志Development上题为“Characterization of primary models of human trophoblast”的研究报告中,来自剑桥大学等机构的科学家们通过研究比较了人类胎盘的两种主要的实验模型,结果发现,名为滋养层类器官(trophoblast organoids)的3D胎盘细胞簇或许最适合用来调查母亲和胎儿之间的相互作用、激素的分泌或病原体是如何感染子宫内的胎儿的,理解诸如上述过程或能帮助揭示女性孕期并发症发生的分子机理。

在受精后大约4-5天,人类胚胎就会成为一个围绕着内部细胞团块的空心细胞球体结构,内层细胞就会发育成为胎儿,而外层细胞(称之为滋养外胚层)则会产生滋养层,其是胎盘中的主要细胞类型;当胎盘开始形成时,一些滋养层干细胞就会分化为绒毛外滋养层细胞(extravillous trophoblast),其会浸润到子宫内并打开母源性血管,从而为胎儿提供血液供给,此外滋养层干细胞还会分化形成合胞体滋养层(syncytiotrophoblast),其是一种与母亲血液接触的细胞层,也是营养和氧气交换的主要场所。

通过滋养子宫中的胎儿,胎盘就在健康怀孕过程中扮演着重要角色,然而,由于缺乏良好的实验模型,在人类机体中研究胎盘的形成就会变得非常困难。这项研究中,研究人员通过合作比较了两种主要的人类胎盘模型,即滋养层干细胞的2D培养物和称之为滋养层类器官的3D胎盘细胞簇。这两种模型都来自于胎盘组织,并能在实验室的培养皿中生长,其类似于正常的妊娠前三个月的胎盘,然而,与滋养层干细胞不同,滋养层类器官会经历自发分化为合胞体滋养层,并能模拟部分胎盘结构,从而介导母亲和胎儿之间进行营养物质、激素和氧气的交换;相比之下,2D滋养层培养物更接近于位于绒毛外滋养层细胞所衍生的区域。

【10】Nature:科学家利用类器官切片揭示神经退行性疾病早期神经病理学特征

doi:10.1038/s41593-021-00923-4

肌萎缩侧索硬化合并额颞叶痴呆(ALS/FTD)是一种致命的、目前无法治疗的神经退行性疾病,其特征是认知能力和运动功能迅速下降。阐明初始细胞病理学是治疗靶点开发的核心,但从临床症状前获得患者样本是不可行的。

近日,来自英国剑桥大学的研究团队在Nature Neuroscience发表题为“Human ALS/FTD brain organoid slice cultures display distinct early astrocyte and targetable neuronal pathology”的研究成果,报告了一种由人类诱导多能干细胞(ipsC)衍生的大脑类器官切片模型。

研究人员发现,该模型再现了成熟的脑皮质结构,并显示了ALS/FTD早期分子病理学特征。通过单细胞RNA测序和生物学分析相结合,揭示了星形胶质细胞和神经元中基因转录、蛋白合成和DNA修复等各方面的功能障碍。他们还发现,星形胶质细胞的自噬信号蛋白P62表达水平升高,深层神经元中二肽重复蛋白多聚甘氨酸-丙氨酸(poly GA)积聚、DNA损伤,并经历核固缩,这个过程可以通过GSK2606414(一种蛋白激酶R样内质网激酶抑制剂)进行药理学逆转。因此,患者特异性ipsC衍生的大脑皮质类器官切片培养是研究临床前ALS/FTD机制以及新治疗方法的一个平台。(生物谷Bioon.com)

生物谷更多精彩盘点!敬请期待!

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。