Gut:四川大学团队发现肠癌“催肥肝脏”,为后续肝转移作铺垫的关键机制

来源:奇点糕 2025-07-09 14:12

研究者们构建了基于患者来源类器官(PDO)的肝转移模型,全面验证了转移能力更强癌细胞依赖分泌EVs诱导脂质在肝脏异常积聚。

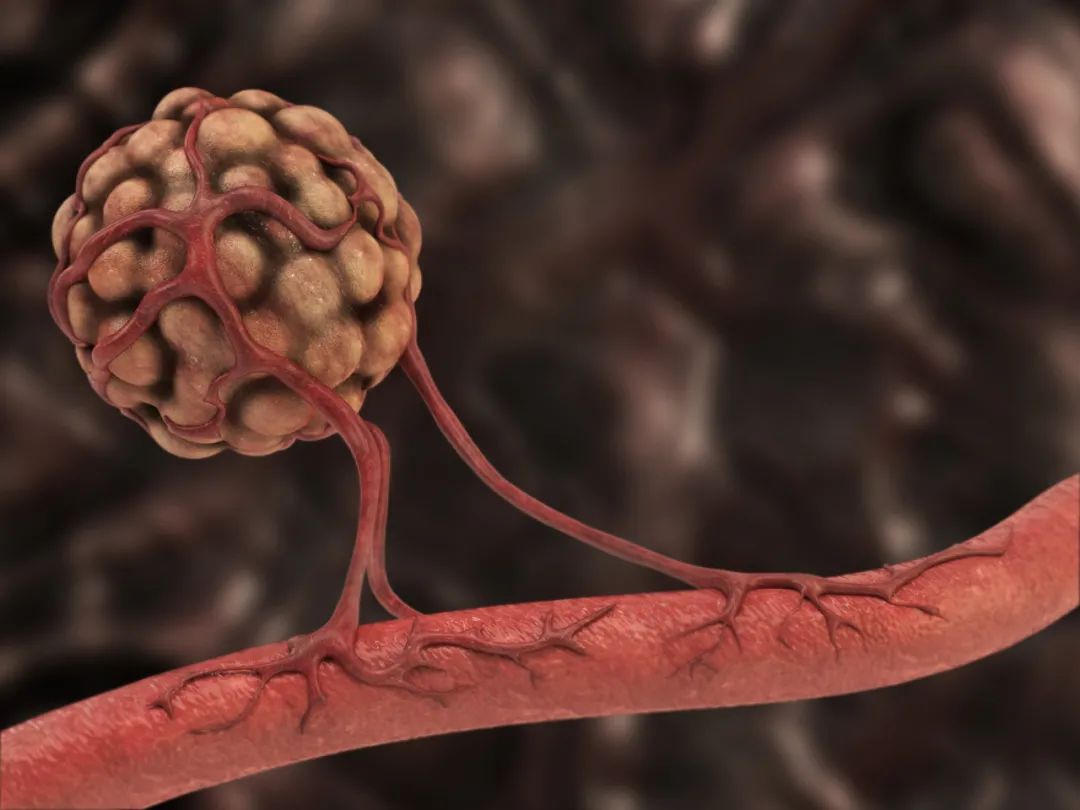

近日,四川大学华西医院黄灿华、陈海宁等研究者在Gut期刊发表的研究成果就显示,结直肠癌(CRC)细胞可通过分泌富含脂肪酸的细胞外囊泡(EVs),诱导肝脏内的Kupffer细胞摄取EVs,提前在肝脏诱导脂质异常积聚,形成类似脂肪肝改变的“转移前微环境”,为肠癌最常见的肝转移作铺垫,远程控制属实阴险,干预该过程则有望防治肠癌肝转移。

使用既往工作中建立的小鼠模型,研究者们首先筛选出了一种肝转移能力较强的CRC癌细胞株(CT26R2),并证实释放EVs是它成功转移的前提,敲除调控EVs分泌的关键基因Rab27a,肝转移灶数量就明显减少、体积缩小;而在注射转移能力强的癌细胞后,小鼠肝脏重量、血清ALT/AST水平均有上升,且有明显的甘油三酯、胆固醇、神经酰胺等类型的脂质异常积聚,以上改变都与常见的脂肪肝类似。

同样地,敲除Rab27a也可显著减轻小鼠肝脏的上述改变,提示脂质异常积聚是由来自CRC癌细胞的EVs介导,这些EVs内就富含饱和脂肪酸;而癌细胞内的脂肪酸合成通路也被显著激活,用药物抑制这些通路,即可有效减少小鼠肝脏内异常增多的脂质,进而减少肝转移。可以说,没有癌细胞远程调控积聚的脂质,就不会有后面利于癌细胞扎根的转移前微环境。

接下来,研究者们把分析重点转向癌细胞分泌EVs远程调控后,肝脏内细胞组分特别是免疫细胞的变化。通过单细胞RNA测序,研究者们确认Kupffer细胞(肝脏内的一类特殊巨噬细胞)、中性粒细胞、与其它髓系细胞的改变较为突出,如表达促炎和免疫相关分子的中性粒细胞浸润显著增加,而肝脏内原来驻留的Kupffer细胞占比下降。

进一步的免疫荧光染色示踪则表明,Kupffer细胞正是主要摄取癌细胞来源EVs的细胞,将它们清除即可削弱EVs诱导的异常脂质积聚,以及后续的肠癌肝转移;而对Kupffer细胞的分析显示,EVs可诱导摄取它们的Kupffer细胞分泌更多肿瘤坏死因子α(TNFα),并由TNFα调控脂质在肝脏的异常积聚和微环境的重塑。

最后,研究者们构建了基于患者来源类器官(PDO)的肝转移模型,全面验证了转移能力更强癌细胞依赖分泌EVs诱导脂质在肝脏异常积聚,构建转移前微环境便于后续肝转移的各项发现,而抑制癌细胞脂肪酸合成同样可有效减少肝转移,为后续该策略转入临床应用提供了初步临床前证据。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。