每天上大号的次数可有大讲究!多项研究:每天排便>3次和每周排便<3次都不好,多种疾病风险明显增加,且粪便性状也有说法

来源:生物谷原创 2025-05-20 09:55

排便频率在一定程度上会决定我们的健康程度,排便次数过多或过少都有所弊端,适度的排便频率(每天1-3次,每天1次+呈香肠光滑形状的便便最为完美)有助于确保肠道内毒素和废物的及时排出。

要说咱人活着,就绕不开吃喝拉撒这四件大事。吃得下、睡得着、拉得出——这话虽糙,却也是说出了健康的真理。

很多人都知道,排便这件事,是机体正常运作的关键环节,直接关系到营养吸收和毒素排出,因此无论是便秘还是腹泻烦恼,它都像是一面镜子,映射出我们身体的健康状况。

近年来,科学家们也逐渐发现,排便频率不只是一个简单的生理指标,它还可能与多种疾病风险有着千丝万缕的联系!

拉得太勤或太少,心脑肾都遭殃

来自中国北京大学、英国牛津大学等的研究人员们通过一项大规模的前瞻性队列研究,深入探索了排便频率(BMF)和多种疾病风险之间的复杂关系。简单来说,他们想弄清楚:每天拉几次才算健康?拉多拉少和心脏病、糖尿病这些疾病有没有关系?

本研究从中国10个不同地区选取了近50万成年人,年龄跨度从30到79岁,涵盖了各种生活方式和遗传背景,且随访时间长达10年。根据问卷调查结果,研究人员把排便频率分为四类:每天1次以上、每天1次、每两三天1次、每周3次以下。

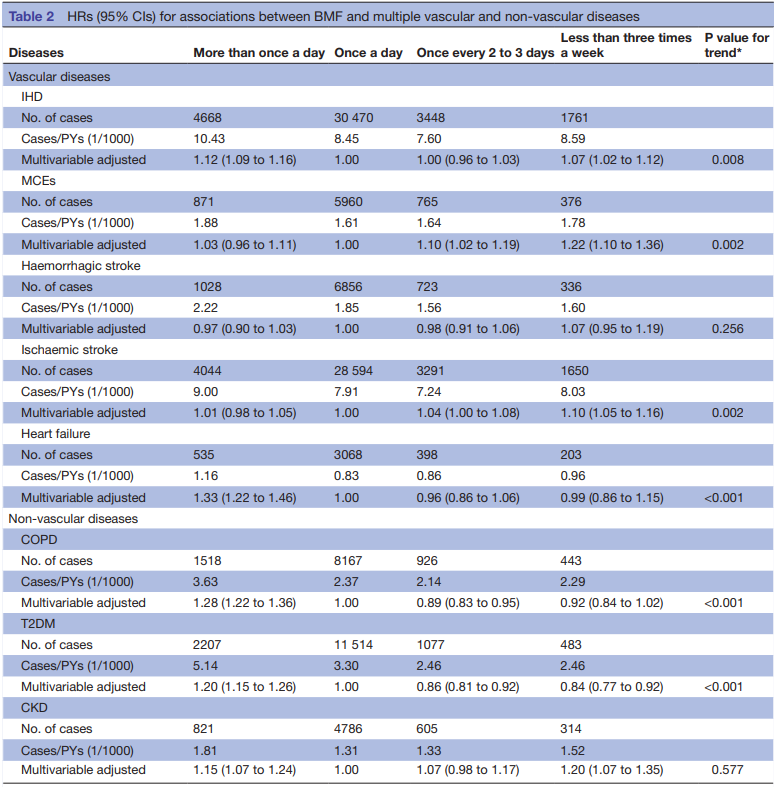

结果发现,相较于每日排便1次的受试者,每天1次以上与缺血性心脏病风险增加12%、心力衰竭风险增加33%、2型糖尿病风险增加20%、慢性肾脏病风险增加15%以及慢性阻塞性肺疾病风险增加28%;每周排便次数3次以下也与较高的心血管疾病风险、慢性肾脏病风险相关。此外,对于肥胖人群而言,每两三天1次排便会增加心血管疾病患病风险。

表1:排便频率与多种血管和非血管疾病之间的关联

没想到吧!排便次数太多太少都不好,都会增加很多疾病患病风险。这时候有的人可能会庆幸了,自己既没有拉不出,也不会拉太多次,刚刚好就是最完美的每天1次。

不过,且慢着高兴,虽然次数达标了,那大便的性状呢?

如果说上一项研究是聚焦排便频率和疾病风险的“硬核关联”,那下面这项研究就是更进一步,把目光投向了排便性状(比如粪便的形状、软硬度等)和死亡率之间的关系。(莫要羞耻,请仔细阅读!)

光数次数并不够,还得看便便长啥样!

上海交通大学和天津医科大学相关研究团队在healthcare杂志发表了研究成果,探讨了排便次数及大便形状与多种疾病死亡风险之间的关系。

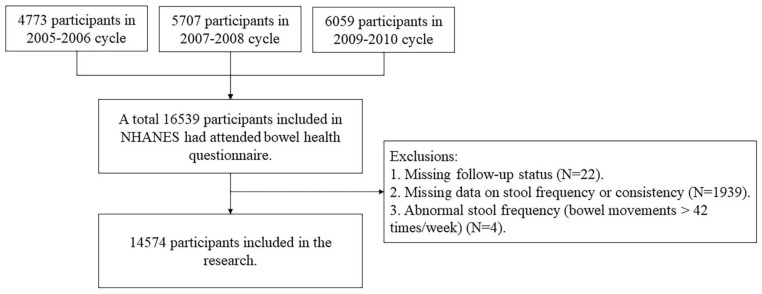

研究选取了2005至2010年间参与美国国家健康和营养调查(NHANES)的14574名成年人。这些参与者涵盖了不同种族、性别和年龄,具有很强的代表性。研究团队依据参与者自我报告的排便频率(分为每周1次、6次、7次、8-21次、21次以上五类)和粪便性状(依据布里斯托尔粪便量表分为七类,如硬块状、香肠状、泥状等)进行分类。

图1:参与者筛选流程

图1:参与者筛选流程

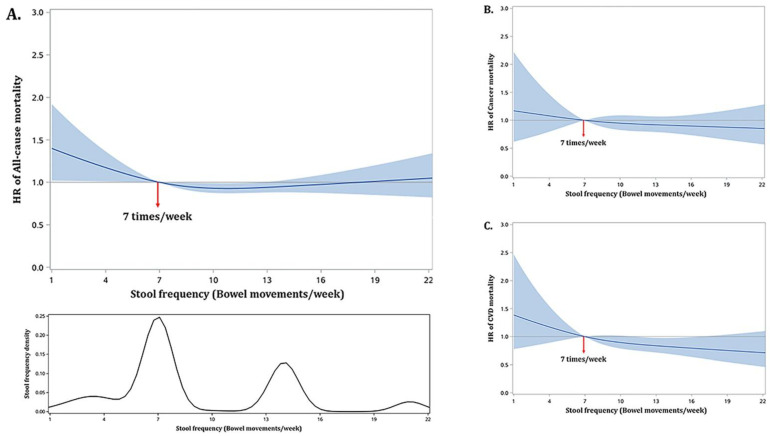

本研究中位随访时间为7.6年,共有 1502例死亡(10.3%),其中284例死于心血管疾病(18.9%),357例死于癌症(23.8%)。分析数据显示:排便频率与死亡率呈抛物线形相关,频率越低,风险越高,每周排便7次是相对安全的“黄金点”!当排便频率<每周7次时,比如每周1次,全因死亡风险增高43%,心血管疾病死亡风险增加19%。

图2:大便频率与全因、癌症和心血管疾病特异性死亡率之间的关系

这一项研究结论与上一项研究结论“排便次数少于每天1次会增加多种疾病风险”一致。此外,这项研究还探讨了大便性状与死亡风险的关系。分析表明:相比于大便呈香肠光滑形状的参与者,大便为软泥状的参与者全因死亡风险增加48%,癌症死亡风险增加60%;相比于大便质地正常的参与者,大便过硬或太软都会导致全因死亡风险增加。

这个可真的是有用的知识!原来排便不仅要注意次数,也需要注意形状!(脑海中有画面感了)

以上讲了这么多,都属于排便与大健康的相关性研究,那追根溯源,排便频率为何与健康有着如此紧密的联系?这背后又隐藏着怎样的身体奥秘呢?这就不得不提到我们人体肠道中那些肉眼看不见却时刻影响着健康的“小东西”——肠道菌群。

排便频率与肠道微生物及血液代谢物的“神秘交集”

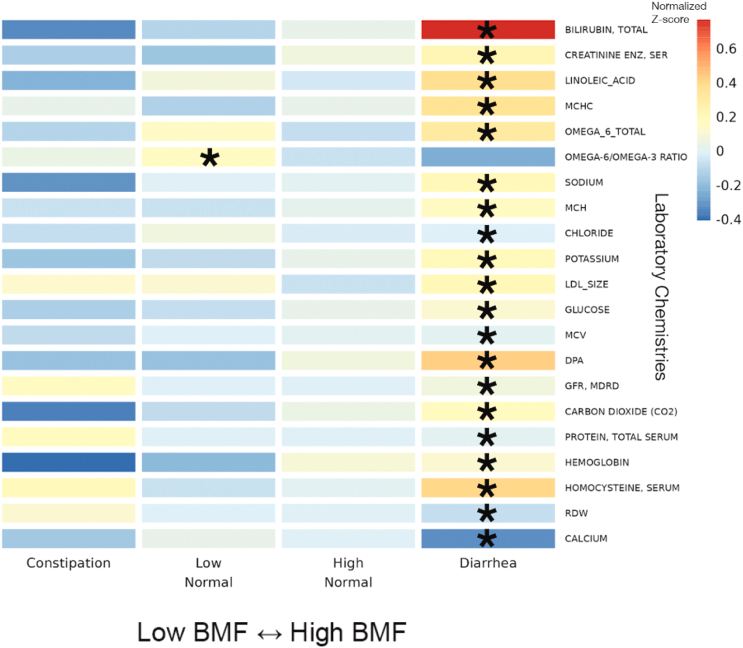

去年,cell reports medicine杂志上发表了一项研究成果,探讨了排便频率与肠道微生物群落结构、血液代谢物之间的神秘关联。结果表明:异常的排便频率与血液中微生物来源的代谢产物水平升高有关,这可能暗示着某些器官功能的减弱。

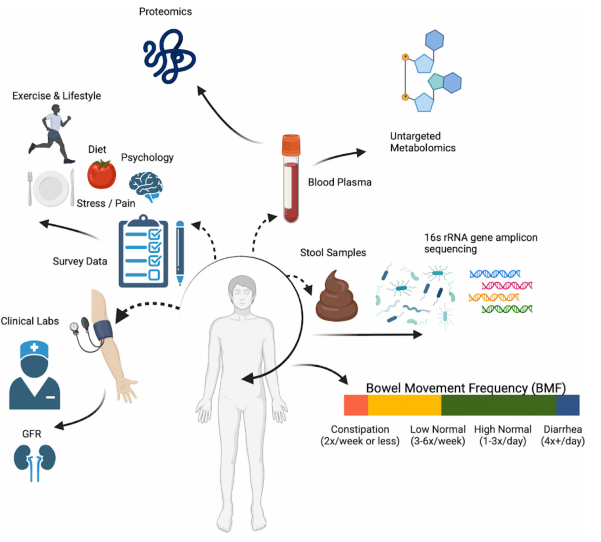

在这项研究中,共纳入了 3955 名参与者。研究人员依据排便频率,将他们细致地划分成四个类别:便秘组(每周排便 1 至 2 次)、低正常组(每周排便 3 至 6 次)、高正常组(每天排便 1 至 3 次,这一组作为对照组)以及腹泻组(每天排便 4 次或以上)。接着,研究团队对参与者的粪便样本开展了 16S 核糖体 RNA 测序工作,以此来分析肠道微生物群落的结构;同时,对血液样本进行了非靶向代谢组学、蛋白质组学以及临床化学分析,从而检测血液中的代谢物、蛋白质和化学指标。此外,研究还收集了参与者的饮食习惯、生活方式以及心理状态等方面的信息,构建出了一个多维度的数据集。

图3:数据收集流程

图3:数据收集流程

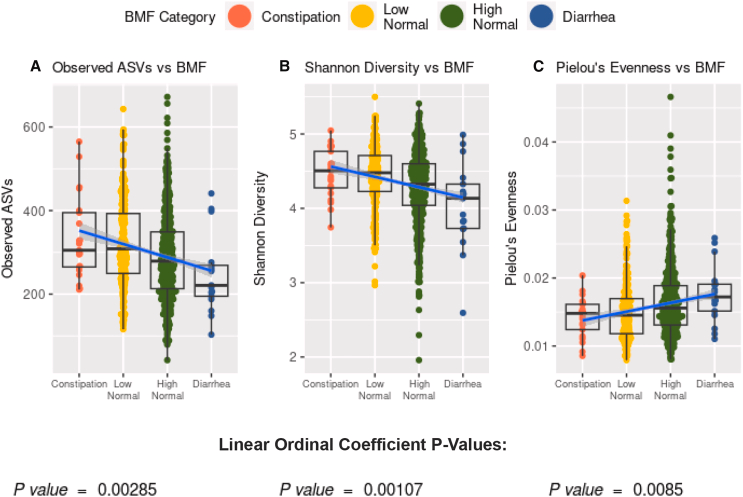

通过收集粪便样本进行分析后,研究者们发现排便频率与肠道微生物群落的α多样性之间有显著联系。进一步分析发现与高排便频率的个体相比,便秘个体中 candidatus_soleferrea、Anaerotruncus 等菌群丰度高,而Lachnospiraceae_ND3007_group 和 Lachnospiraceae_UCG-004 等菌群显著减少。这意味着排便频率的不同可能会对肠道中某些特定微生物类群的数量产生影响,这就像是肠道微生物群落为了应对便秘,发生了“生态位迁移”,从正常的纤维发酵转向了有害的蛋白质发酵。

图4:肠道微生物组α多样性与排便频率之间的关联

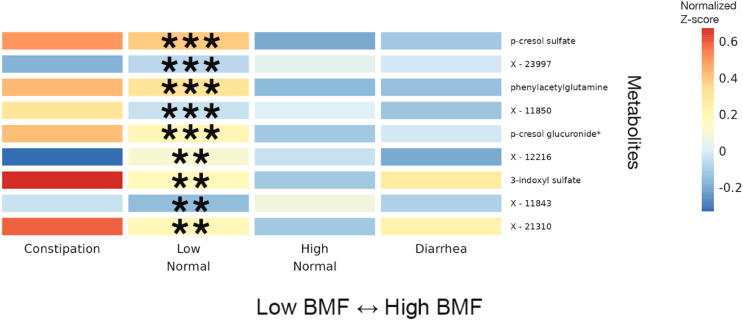

此外,研究发现血液代谢物也跟着“凑热闹”——便秘会导致血浆中特定代谢物水平显著上升,尤其是苯乙酰谷氨酰胺(PAG)、三甲胺 N - 氧化物(TMAO)和 p - 克雷索尔硫酸盐等与尿毒症相关的毒素。具体来看,便秘组的 PAG 浓度比高正常组高出约 2.5 倍;TMAO 水平则增加近 1.5 倍,而 TMAO 与心血管疾病及肾脏疾病风险上升有关,这表明便秘可能与心血管疾病风险因素存在关联。

并且,便秘组中炎症标志物 C 反应蛋白(CRP)水平上升,肾小球滤过率(eGFR)平均值下降,同时体重指数(BMI)、糖化血红蛋白等与代谢综合征相关的多个关键指标也呈现恶化趋势。

图5:与排便频率相关的血浆代谢物表达情况

图6:与排便频率相关的指标表达情况

这些结果表明,便秘可能会加重肾脏负担,并增加患心血管疾病、糖尿病以及某些癌症的风险。而每天 1~3 次的排便频率被认为是较为理想的,因为它与肠道菌群组成的稳定性、血液中有害物质水平的相对较低以及肾脏和其他器官功能的良好状态密切相关。

小结

综上所述,排便频率在一定程度上会决定我们的健康程度,排便次数过多或过少都有所弊端,适度的排便频率(每天1-3次,每天1次+呈香肠光滑形状的便便最为完美)有助于确保肠道内毒素和废物的及时排出,减少肠道对有害物质的暴露时间,从而保护肠道屏障功能,降低系统性炎症和疾病风险。

这时候,屏幕前的你可能在思考:可是我的机体就是两、三天才排便一次,做不到每天都有屎意啊!其实,也无需过度焦虑,因为排便次数受多种因素影响,比如:当天吃多吃少、个人体质、生活方式等等,只要粪便不是太稀或是太硬,且身体没有其它不适,排便频率就是正常的,适合你自己的!

排便这个事儿,还真是门道多多。最后,祝每个看到这儿的你,每次都能排出完美又标准的准的

![]() !

!

参考文献:

1. Yang S, Yu C, Guo Y, et al. Bowel movement frequency and risks of major vascular and non-vascular diseases: a population-based cohort study among Chinese adults. BMJ Open. 2020;10(1):e031028. Published 2020 Jan 9. doi:10.1136/bmjopen-2019-031028

2. Peng X, Li J, Wu Y, Dai H, Lynn HS, Zhang X. Association of Stool Frequency and Consistency with the Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality among U.S. Adults: Results from NHANES 2005-2010. Healthcare (Basel). 2022;11(1):29. Published 2022 Dec 22. doi:10.3390/healthcare11010029

3. Johnson-Martínez JP, Diener C, Levine AE, et al. Aberrant bowel movement frequencies coincide with increased microbe-derived blood metabolites associated with reduced organ function. Cell Rep Med. 2024;5(7):101646. doi:10.1016/j.xcrm.2024.101646

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。