面对输赢,男性赢了还想赢,女性赢了却偏向“见好就收”?最新Neuron|原来都是大脑PV神经元在暗中操控!

来源:生物谷原创 2025-10-16 11:40

这项研究首次揭示:雌性小鼠之所以“赢家效应”较弱,不是因为缺乏竞争力,而是因为大脑前额叶中PV神经元过于活跃,抑制了胜利经验的神经编码。

你有没有发现,打游戏连胜三局之后,男生往往越战越勇,女生却可能淡定退出?或者在职场竞争中,男性更容易因一次成功而“气势如虹”,而女性则更倾向于“见好就收”?这不是你的错觉,科学上这被称为 “赢家效应”——过去的胜利会提升未来获胜的概率。

有趣的是,这种效应在男性和女性之间存在显著差异。最近,一项发表在顶级期刊《Neuron》上的研究,首次从小鼠大脑中揭开了这一现象的神经机制!浙江大学胡海岚团队发现,雌性小鼠虽然也能建立社会等级,但“赢家效应”远弱于雄性——而这背后的关键,竟藏在大脑前额叶的一群“抑制型神经元”中。

这项研究不仅解释了为什么女性在竞争环境中可能不那么依赖“连胜经验”,也为我们理解性别差异下的社会行为提供了全新的生物学视角。接下来,就让我们一起走进这群“小鼠社会”的实验现场,看看科学家是如何解码这场“男女大脑内卷大战”的!

研究意义与目的

“赢家效应”不仅是心理学概念,更是社会阶层形成与竞争动力的重要推手。过去的研究多集中在男性(或雄性动物)身上,而对女性(或雌性)的研究甚少。胡海岚团队此前已在雄性小鼠中发现,前额叶皮层(dmPFC) 是调控社会等级的关键脑区,而 丘脑-前额叶环路(MDT-dmPFC) 的突触可塑性(LTP)是“赢家效应”的神经基础。

那么问题来了:女性是否也有类似的“赢家效应”?如果有,为什么表现得不如男性明显? 为了回答这个问题,研究者选择从小鼠入手,对比雌雄小鼠在社会竞争中的行为与神经机制差异。

小鼠版“权力的游戏”

研究者使用了成年的C57BL/6J小鼠,分为雄性和雌性两组。它们经历了以下几场“社会竞争考试”:

管道测试:两只小鼠从管道两端进入,狭路相逢,谁先退出谁就输。

暖角竞争:四只小鼠在冰冷地板上争夺唯一温暖的角落,谁待得久谁地位高。

光遗传操控:用激光激活或抑制特定脑区(如dmPFC),观察行为变化。

电生理记录:测量神经元兴奋性与突触可塑性变化。

雌鼠不是不能赢,只是“不太上头”

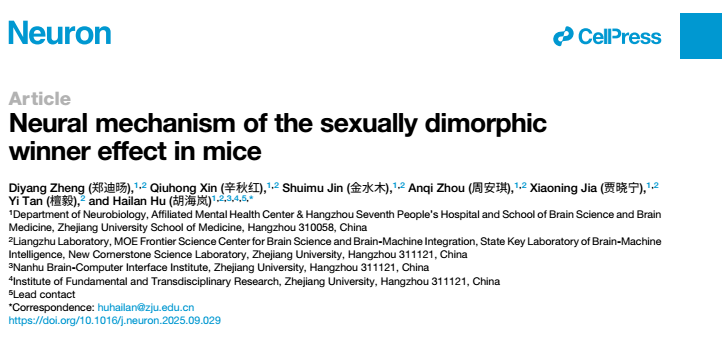

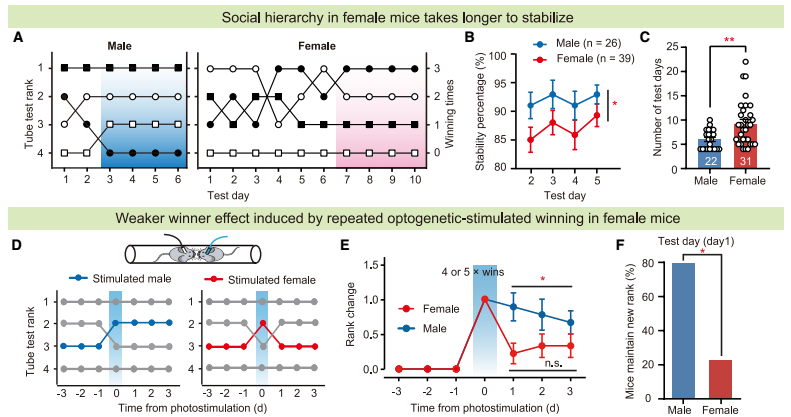

研究首先证实,雌性小鼠确实能够形成稳定且线性的社会等级。如下图所示,当使用经典的“管道测试”(两只小鼠在狭窄管道中相遇,后退者输)进行评估时,高达90.2%的雌鼠笼子都形成了清晰的“线性”统治链,即A赢B、B赢C、A也一定能赢C。这与雄性小鼠中观察到的现象高度一致。

为了进一步验证这种等级关系的真实性,研究者还引入了“暖角竞争”测试(在一个冰冷的地板上,只有一个温暖的角落可供栖息)。结果发现,在管道测试中地位越高的雌鼠,占据暖角的时间也越长。这两个不同范式的测试结果高度相关,强有力地证明雌性小鼠能够通过非攻击性的竞争方式,建立起稳固的社会地位。

图:雌性小鼠的社会等级

图:雌性小鼠的社会等级

这也说明,尽管雌鼠日常攻击行为远少于雄鼠,但在争夺关键资源(如空间、舒适环境)时,它们同样会形成明确的社会结构。

雌雄社会地位的共同开关

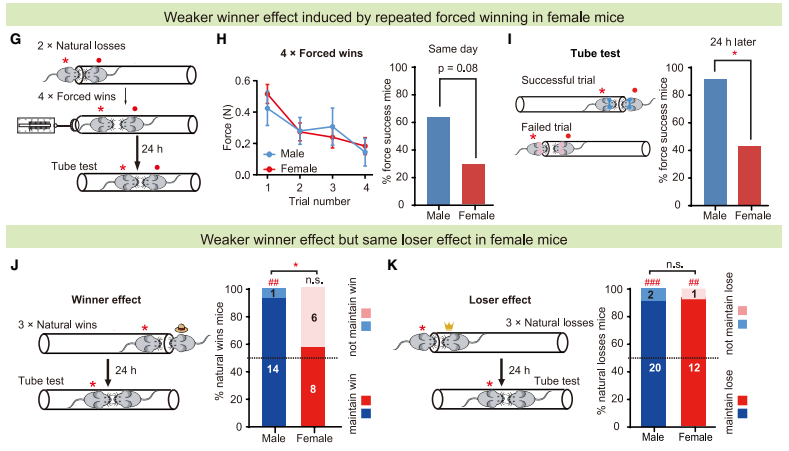

既然雌性存在社会等级,那么调控它们地位的大脑机制是否与雄性相同?

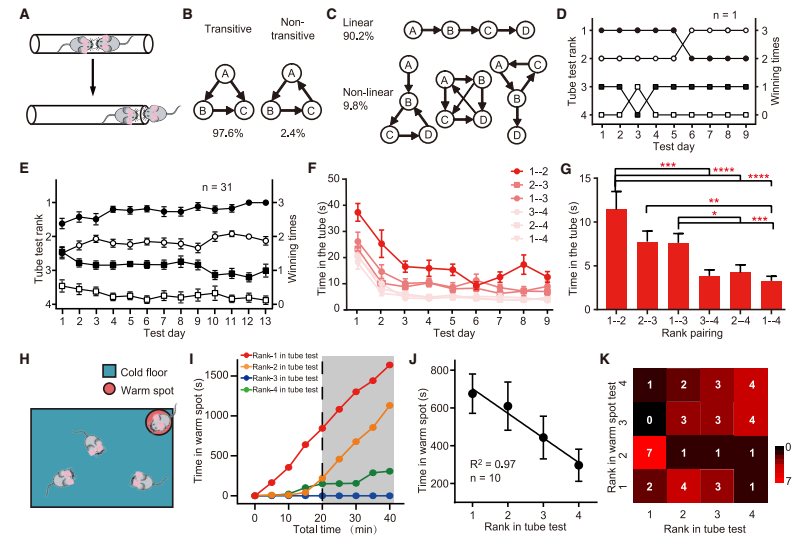

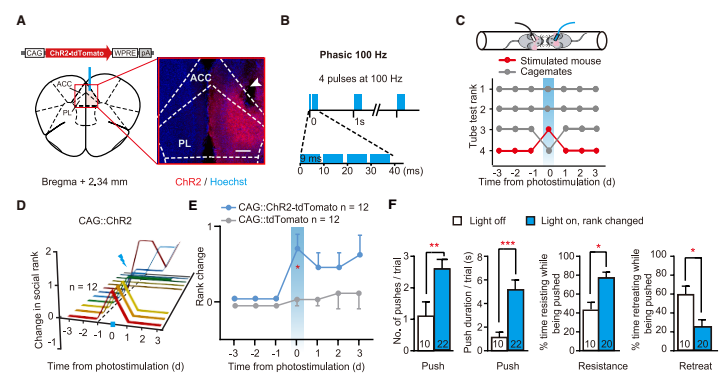

研究者将目光投向了在雄鼠研究中已被证明是“地位司令部”的背内侧前额叶皮层(dmPFC)。通过光遗传学技术——用光精确控制特定神经元的活动。他们发现,dmPFC在雌性社会竞争中同样扮演着核心角色。

图:DmPFC活动双向控制雌性小鼠的社会等级

图:DmPFC活动双向控制雌性小鼠的社会等级

如上图所示,当用蓝光激活原本处于劣势的雌鼠的dmPFC时,它们瞬间“斗志昂扬”,行为模式发生改变:推挤和抵抗行为显著增加,后退行为减少,成功实现了地位的“逆袭”。相反,当用黄光抑制原本占优势的雌鼠的dmPFC时,它们则变得“斗志涣散”,更容易放弃,导致社会地位迅速跌落。这些操控并未影响小鼠的运动能力或焦虑水平,说明效果是特异地作用于社会竞争行为的。

雌性的“赢家效应”更弱

这是本研究最关键的发现。尽管雌雄都能形成等级,但过程的动态和“赢”对它们的影响截然不同。首先,雌性小鼠需要更长的时间才能形成稳定的等级,其每天的等级稳定性也低于雄性。这暗示,胜利对雌性行为的强化作用可能较弱。

为了直接验证这一点,研究者设计了几种巧妙的“赢家训练”范式。在“光遗传赢”范式中,让小鼠通过光刺激dmPFC体验4-5次胜利。第二天,高达78%的雄鼠维持住了这份“荣耀”,而雌鼠仅有22%能做到。在“强制赢”范式中,人为辅助劣势鼠获胜,次日91%的雄鼠能继续赢,而雌鼠只有43%。

最精彩的实验是“自然赢”与“自然输”范式的分离。如下图中J和K所示,当让小鼠通过与更弱对手的自然竞争积累三次胜利后,再去面对一个陌生的、实力未知的对手时,雄鼠表现出强大的赢家效应,胜率显著高于随机水平;而雌鼠的胜率则与抛硬币无异。然而,在“输家效应”上,雌雄鼠则没有差别:经历三次失败后,两者在面对新对手时都更容易输。

图:雌性小鼠的赢家效应较弱

图:雌性小鼠的赢家效应较弱

由此,结论非常明确:雌性小鼠并非更容易认输或更“懦弱”,而是“胜利”这件事在她们大脑中留下的印记更浅,未能有效地转化为后续竞争中的优势。这种“弱赢家效应”可以很好地解释为何雌性等级形成更慢——因为缺乏由胜利驱动的自我强化正反馈循环。

神经机制揭秘

为什么胜利在雌性大脑中“留痕”更浅?研究者从已知的、在雄鼠中驱动赢家效应的神经机制入手:即丘脑到前额叶(MDT-dmPFC)通路中的长时程增强(LTP)——一种突触强度的持久增强,被认为是记忆的细胞基础。

通过在体电生理记录,他们发现了一个关键差异:同样的高频刺激,能在雄鼠的MDT-dmPFC通路中诱导出强大的LTP,但在雌鼠中却几乎无效。这说明,雌性该通路的可塑性阈值更高,更不容易因经历而发生改变。

那么,是谁“抬高”了这个阈值?

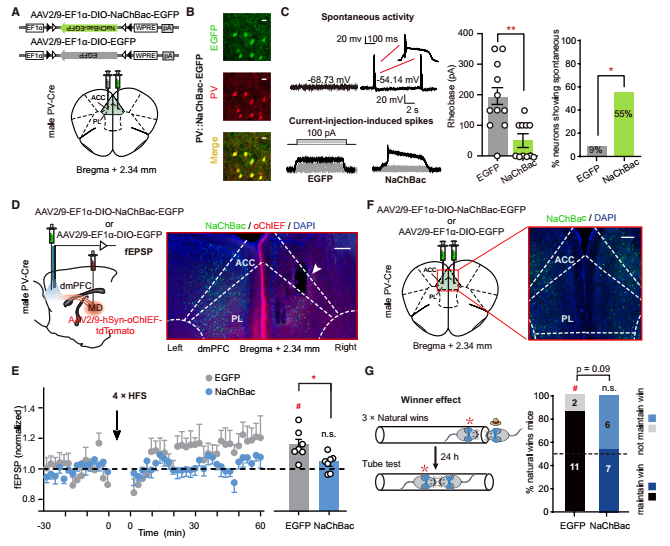

已知大脑中的小清蛋白阳性中间神经元(PV-IN)是负责“踩刹车”的抑制性神经元,能严格控制LTP的发生。通过体外膜片钳记录,研究者比较了雌雄小鼠dmPFC中PV神经元的兴奋性。结果显示,雌性的PV神经元兴奋性显著高于雄性——表现为更小的输入电阻、更低的激活阈值,以及在相同电流刺激下能发放更多动作电位。这意味着,在雌性大脑中,抑制性“刹车”系统更为敏感和强大。

为了证实PV神经元的活动是导致LTP和赢家效应性别差异的原因而非结果,研究者进行了双向操控实验:

在雄鼠中“添刹车”:通过基因工具人为提高其dmPFC中PV神经元的兴奋性。结果,原本能诱导出的LTP被削弱了,原本强大的赢家效应也消失了。

在雌鼠中“松刹车”:通过基因工具降低其dmPFC中PV神经元的兴奋性。结果,原本无法诱导的LTP成功出现,更重要的是,雌鼠表现出了原本没有的、显著的赢家效应。

图:DmPFC中PV-INS兴奋性的增加降低了LTP和雄性小鼠的赢家效应

图:DmPFC中PV-INS兴奋性的增加降低了LTP和雄性小鼠的赢家效应

小结

综上,这项研究首次揭示:雌性小鼠之所以“赢家效应”较弱,不是因为缺乏竞争力,而是因为大脑前额叶中PV神经元过于活跃,抑制了胜利经验的神经编码。换句话说,雌性大脑对“赢”的记忆门槛更高,不容易被一次胜利“冲昏头脑”。

这或许也从进化角度解释了为什么女性在社交结构中更倾向于合作而非竞争,更注重群体和谐而非个人地位。

正如研究者所言:“弱赢家效应”不是缺陷,而可能是一种灵活的生存策略——不执着于单次胜利,更适应动态复杂的社会环境~

参考文献:

Neural mechanism of the sexually dimorphic winner effect in mice

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.09.029

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。