PD-1杀出一条新路

来源:医药魔方 2025-02-18 15:31

2月12日,AnaptysBio传来好消息,其PD-1单抗Rosnilimab(ANB030)治疗类风湿关节炎(RA)的IIb期RENOIR研究取得了积极结果。

在竞争高度饱和的PD-1赛道,有的企业还在艰难地夹缝求生,有的企业已经找到了新方向。

2月12日,AnaptysBio传来好消息,其PD-1单抗Rosnilimab(ANB030)治疗类风湿关节炎(RA)的IIb期RENOIR研究取得了积极结果。结果显示,接受不同剂量Rosnilimab治疗的中重度RA患者,在DAS28-CRP(基于C反应蛋白水平的28个关节疾病活动度指数)评分方面均实现了显著改善。这一消息为PD-1赛道带来了新的想象空间,也为深陷“红海”困境的企业指明了一条潜在突围路径。

PD-1的双面性:免疫抑制与免疫激活

在科学家发现PD-1其实是免疫系统的“刹车键”后,这个靶点便吸引了众多药企竞相投入研发。PD-1作为抗肿瘤靶点的机制很好理解,阻断PD-1信号通路便可解除其对T细胞的免疫抑制,让免疫系统重新发挥肿瘤杀伤功能,这个机制已被广泛验证。反之,对于免疫应答过强的自身免疫性疾病,激活PD-1信号通路便可抑制T细胞免疫,减少免疫细胞对健康组织的无差别攻击。这种机制上的反转,为PD-1药物开辟全新的应用领域提供了依据。

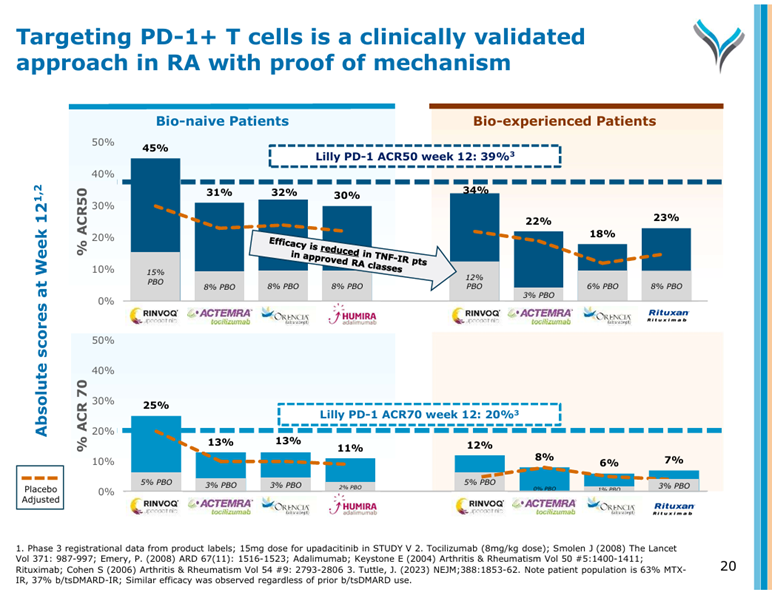

在PD-1激动剂领域,礼来曾经走在行业前列。2023年5月,其PD-1激动剂Peresolimab治疗RA的IIa期研究达到了主要终点。结果显示,治疗第12周,Peresolimab(700mg,每月1次)组患者的DAS28-CRP评分较安慰剂组显著下降(-2.09 vs -0.99分,P<0.001)。

此外,Peresolimab(700mg,每月1次)组和安慰剂组达到ACR20(较基线实现20%缓解)的患者比例有明显差距(71% vs 42%)。虽然当评估标准提高至ACR50和ACR70时,两组之间的数据差异性不再显著,但Peresolimab的表现并不亚于已获批产品。

这样的结果虽不算十全十美,但也足以支持Peresolimab的进一步开发。不过,礼来还是选择了暂时搁置这款药物。尽管如此,Peresolimab的早期成功确实为PD-1激动剂治疗自免疾病提供了重要概念验证。

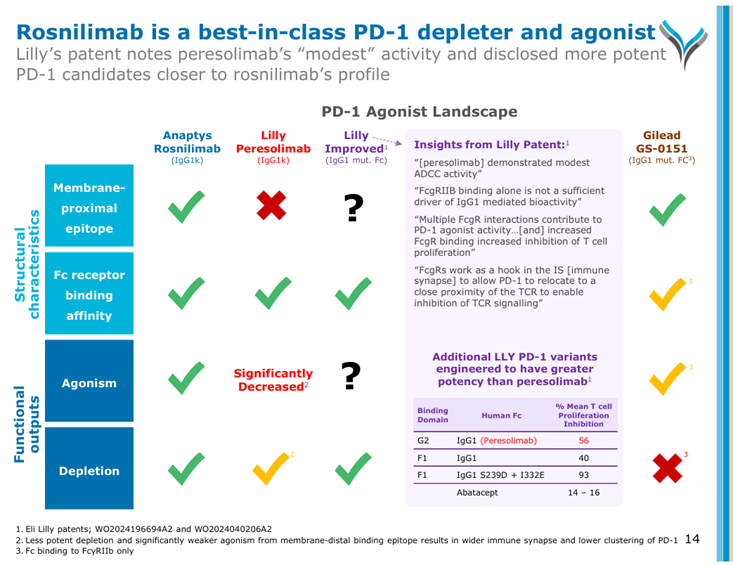

AnaptysBio与礼来几乎在同一时期开展PD-1激动剂的研究。据AnaptysBio介绍,Rosnilimab是一款PD-1激动剂,可以靶向耗竭PD-1高表达的T细胞(尤其是活化T细胞),并且抑制余下的PD-1阳性T细胞,帮助免疫系统恢复平衡状态。与同赛道的其他产品相比,Rosnilimab在结构设计和疗效方面更具优势。

此前,AnaptysBio已经在斑秃人群中初步验证过Rosnilimab降低PD-1阳性T细胞水平的可行性。结果显示,经每月1次400mg Rosnilimab治疗后,斑秃患者的外周PD-1阳性T细胞数量持续减少,效果可维持至第225天。不过,斑秃并非PD-1激动剂的靶心——斑秃属于局部免疫失调,而且毛囊中几乎检测不到PD-1阳性T细胞。

在确认Rosnilimab的成药性后,AnaptysBio迅速出击RA和溃疡性结肠炎(UC)。研究表明,RA和UC患者的外周PD-1阳性T细胞数量高于健康人群,而且RA患者的关节滑膜中超过80%的T细胞呈PD-1阳性,UC患者的肠黏膜固有层中超过40%的T细胞呈PD-1阳性。这些证据显示,Rosnilimab或许在RA和UC上具有重要的临床价值。

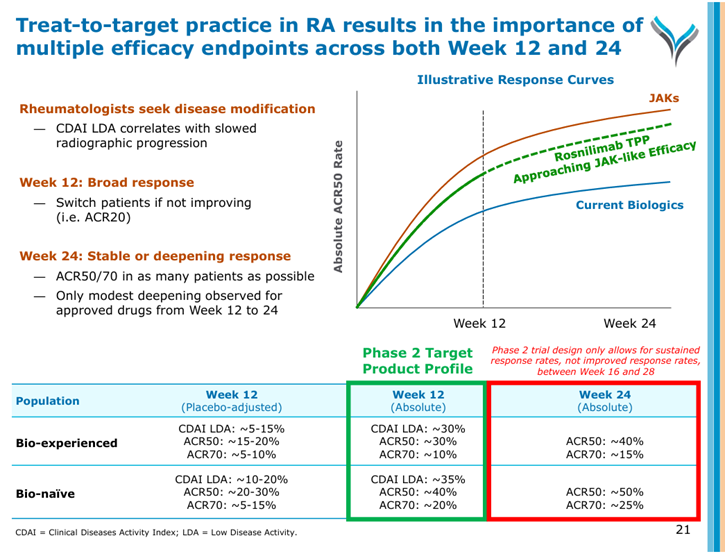

本次更新的RENOIR研究数据给AnaptysBio吃下了一颗定心丸。该研究纳入了424例接受过至少一种常规改善病情抗风湿药物(cDMARDs)治疗的中重度RA成人患者,评估了Rosnilimab(100/400mg,每月1次或600mg,每2个月1次)对比安慰剂的疗效和安全性。

结果显示,治疗第12周,100/400/600mg组患者的DAS28-CRP评分较安慰剂组显著下降(-2.06 vs -2.12 vs -2.06 vs -1.69分);治疗第14周,结果仍具有统计学意义,差异也更加明显(-2.52 vs -2.57 vs -2.65 vs -1.39分)。在临床疾病活动指数(CDAI)评分、ACR指标等其他次要终点上,Rosnilimab的表现也足够亮眼。更值得一提的是,与已上市药物的24周治疗数据相比,Rosnilimab的12周治疗数据与之接近。

自免是PD-1围城的理想突破口吗?

据医药魔方Nextpharma数据库,全球在研PD-(L)1药物超过200款,其中90%以上集中在肿瘤领域,PD-1药物研发已然成为一座竞争激烈的“围城”。在已上市的PD-(L)1产品中,K药(帕博利珠单抗)、O药(纳武利尤单抗)、T药(阿替利珠单抗)、I药(度伐利尤单抗)等第一梯队产品占据着绝大多数的市场份额,后来者在适应症和剂型上寻求突破也不过是夹缝求生,此时从自免领域寻求突围,也是开辟了新的广阔战场。

一方面,千亿美元级别的自免疾病市场尽管也有靶向JAK、IL-17、IL-4Rα……的多种新选择,但疾病种类繁多,临床需求缺口依然明显。另一方面,PD-1在肿瘤赛道挤成一锅粥,在自免领域的竞争环境还比较宽松,全球开发自免适应症的PD-(L)1产品不到20款。

肿瘤产品跨界自免并非新鲜事,CD20、BTK等靶点珠玉在前,成为差异化开发和市场竞争的成功案例。

CD20靶点的成功来得更早,不仅在血液病治疗中发挥重要作用,在自免领域也取得了丰硕成果,培育出3款产品——Kesimpta(奥法妥木单抗)、Ocrevus(奥瑞利珠单抗)和Briumvi(ublituximab)。其中Ocrevus表现突出,其2024年销售额已爬坡至76.80亿美元,是目前最畅销的CD20药物。

BTK抑制剂的故事同样精彩。在血液肿瘤领域叱咤风云的同时,自免领域的突破已初见端倪。就在2024年,Rilzabrutinib(赛诺菲)和Remibrutinib(诺华)分别在免疫性血小板减少症(ITP)和慢性自发性荨麻疹(CSU)适应症上取得了III期研究胜果,前者目前已在欧美中三地申报上市,后者预计在今年递交上市申请。此外,Fenebrutinib(罗氏)在多发性硬化症(MS)II期研究中表现优异,今年将有III期研究结果公布。

这些成功先例为PD-1从肿瘤转向自免提供了宝贵经验。尽管不同靶点的具体开发策略存在差异,但在适应症拓展思路、跨界创新的核心理念等方面,都值得PD-1研发企业借鉴。

结语

AnaptysBio的探索表明,当我们跳出固有思维框架,原本看似拥挤的赛道可能会呈现出全新的发展机遇。这不仅挖掘出了PD-1靶点的新价值,也为整个医药行业提供了创新思路:有时候,战略思维比单纯的分子创新设计更容易产生价值。我们要不断丰富对成熟靶点的认知,勇于尝试跨领域差异化开发。毕竟,靶点虽然有限,但只要打开思路,就不存在死路。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。