中国学者一作Cell:揭示少量突变是如何引起脑炎病毒的爆发

来源:生物世界 2025-04-09 10:07

该研究系统探讨了 WEEV 与人类及鸟类受体的相互作用,识别了决定受体结合的关键 E2-E1 刺突蛋白位点。

脑炎性甲病毒以不可预测的频率和规模在人类和马中引起脑炎暴发,对流行地区的公共健康造成威胁,包括西方马脑炎病毒(WEEV)、东方马脑炎病毒(EEEV)和委内瑞拉马脑炎病毒(VEEV)。WEEV 天然在麻雀中循环,但可通过蚊子传播至哺乳动物。感染后,有些人可能没有症状或只有轻微不适,但也可能发展成严重脑炎,幸存者可能留下神经系统后遗症。20 世纪三、四十年代,WEEV 在北美大流行,特别是在夏季蚊子活跃时,导致数十万匹马感染,并扩散到人群中。到 20 世纪中期,WEEV 疫情迅速减少,并在九十年代末后彻底从北美的马和人群中消失。这种现象与冠状病毒和禽流感等不断“浮现”的病毒相反,被称为“浸没”(submergence)。

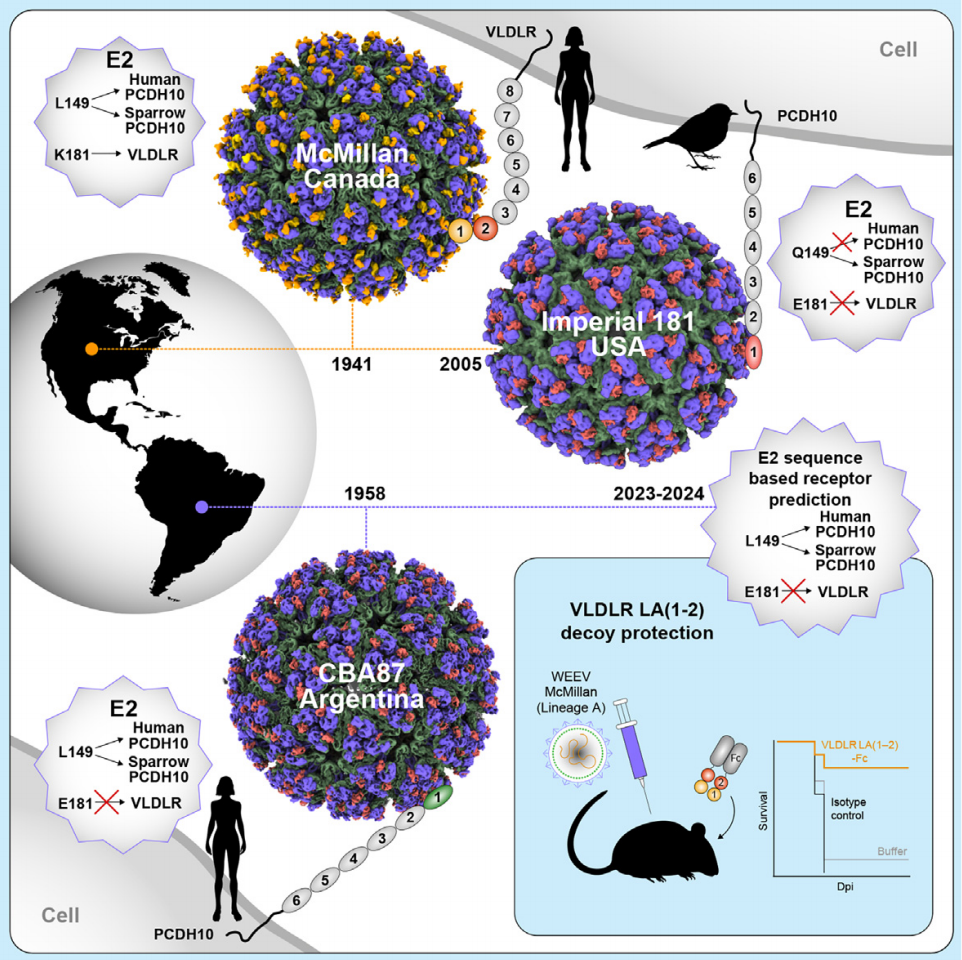

2024 年,哈佛医学院 Jonathan Abraham 团队(博士生李万宇为第一作者)在 Nature 期刊发表了题为:Shifts in receptors during submergence of an encephalitic arbovirus 的研究论文,揭示了 WEEV 在浸没过程中发生了受体识别的变化。WEEV 可识别原钙粘蛋白 10(PCDH10)为受体。PCDH10 胞外域由 6 个重复钙粘结构域(EC1–6)构成,WEEV 结合最远端的 EC1。令人意外的是,20 世纪早期 WEEV 大流行时分离出的高毒力毒株,除了 PCDH10 外,还能够识别极低密度脂蛋白受体(VLDLR) 和载脂蛋白 E 受体 2(ApoER2) 作为替代受体。然而,2005 年从蚊子中分离出来的毒株已丧失识别以上人类受体的能力,但仍能识别麻雀的 PCDH10 。

2023 年 11 月,在浸没数十年后,WEEV 突然在南美地区重新爆发,在阿根廷、乌拉圭、巴西等地引发大规模疫情,导致超过 2500 例马脑炎病例和 200 例以上人类感染。WEEV 在北美浸没过程中究竟发生了哪些关键变化,导致其受体识别能力的改变?为何南美流行的 WEEV 品系,在北美品系浸没后,仍能再度引发疫情?南美 WEEV 毒株能够识别哪些受体?这些问题仍有待进一步研究和解答。

2025 年 4 月 4 日,Jonathan Abraham 团队(博士后范晓益、博士生李万宇为共同第一作者)在国际顶尖学术期刊 Cell 上发表了题为:Molecular basis for shifted receptor recognition by an encephalitic arbovirus 的研究论文。

该研究通过冷冻电镜技术解析了西方马脑炎病毒(WEEV)与人类及鸟类受体的复合物结构,揭示了 WEEV 的刺突蛋白进化如何影响病毒结合不同受体的能力,为疫情监测和药物设计提供了新靶点。

范晓益(左)、李万宇(右)

为研究 WEEV 刺突蛋白进化对受体结合的影响,研究团队解析了 1941 - 2005 年间分离的 WEEV 毒株病毒样颗粒(VLP)与人类 PCDH10、麻雀 PCDH10 和人类 VLDLR 结合的冷冻电镜结构。

1958 年南美 WEEV CBA87 毒株 VLP 与人类 PCDH10 EC1 的结构分析显示, PCDH10 EC1 插入由相邻的两个E2-E1 异源二聚体形成的裂隙,并广泛接触 E2 和 E1 蛋白。随后,研究团队解析了 2005 年北美 WEEV Imperial 181 毒株VLP与麻雀 PCDH10 结合的结构,发现不同WEEV毒株与人类和麻雀PCDH10的结合方式相似。分析表明,Imperial 181 的 E2 L149Q 突变破坏了其与人 PCDH10 结合的疏水相互作用,而该突变仅出现在 2005 年,导致 WEEV 丧失对人 PCDH10 的识别能力。进一步实验证实,在早期北美 WEEV 毒株中引入 L149Q 突变,确实会导致其无法结合人 PCDH10。尽管人类和麻雀 PCDH10 EC1 高度保守,但 3 处多态性残基可帮助麻雀 PCDH10 弥补 Imperial 181 结合缺陷。这表明,WEEV 对鸟类宿主的 PCDH10 适应性更强,能更好地容纳病毒突变,而对人类 PCDH10 仅是偶然感染。

研究团队还解析了 1941 年北美分离的高毒力 WEEV McMillan 毒株VLP与 VLDLR 结合的冷冻电镜结构。结果显示,McMillan 主要与 VLDLR 的配体结合域(LBD)相互作用,其中 LA1 和 LA2 结构域嵌入由两个相邻的病毒刺突蛋白 E2-E1 形成的裂隙。VLDLR 结合界面与 PCDH10 高度重叠,病毒通过 E1 K227 和 E2 K190 赖氨酸与 LA 结构域中的天冬氨酸簇形成多个盐桥,同时发生疏水相互作用,模拟了VLDLR的天然配体结合方式。进一步分析发现,早期 WEEV 毒株的 E2 E181K 突变增强了其与 VLDLR 结合,但后期毒株因缺乏 K181 失去了这一能力。此外,研究还发现同时期的另一高毒力毒株采用了完全不同的 VLDLR 结合模式,表明 WEEV 刺突蛋白可能存在多种受体识别机制。

基于上述结构研究,研究团队设计了可溶性 VLDLR LA(1–2)-Fc 融合蛋白,该蛋白能阻断 PCDH10 结合,并在动物实验中保护 80% 小鼠免受致死剂量 McMillan 毒株的攻击。此外,该蛋白还能有效中和EEEV,显示出广谱抗病毒潜力。同时,PCDH10 EC1-Fc 融合蛋白也能中和 McMillan 毒株,为开发广谱抗病毒药物提供了新思路。

进一步实验中,研究团队利用单循环甲病毒报告颗粒平台,在 Imperial 181 的 E2 糖蛋白中引入突变,恢复其对哺乳动物 PCDH10、VLDLR 和 ApoER2 的结合能力。结果显示,野生型 Imperial 181 不能感染神经元,而携带特定突变的病毒颗粒可成功感染原代小鼠皮质神经元。这表明,WEEV 受体识别的巨大变化,仅需一到三个 E2 突变即可实现。此外,研究团队构建了基于 E2 关键位点(如 L149 和 K181)的受体偏好预测模型,可快速评估新发毒株的宿主适应性。对 2023 年重新出现的 WEEV 毒株分析表明,这些毒株能识别人、马和麻雀的 PCDH10,但无法识别 VLDLR 或 ApoER2。序列比对显示,南美流行品系因保留 E2 L149,仍具备结合哺乳动物 PCDH10 的能力,可能构成公共健康威胁。

总体而言,该研究系统探讨了 WEEV 与人类及鸟类受体的相互作用,识别了决定受体结合的关键 E2-E1 刺突蛋白位点。研究揭示了 WEEV 受体识别的动态演变机制,并提供了从结构解析到潜在治疗策略的完整框架,为理解虫媒病毒的宿主适应性及其进化提供了重要范式。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。