Cell:首次解析出人类甜味受体的三维结构图,有望设计出能调节人类对糖渴望的新型甜味受体调节剂

来源:生物谷原创 2025-05-22 09:48

这项新研究以前所未有的2.8埃(埃,长度单位,1埃等于0.1纳米)的高分辨率绘制了人类甜味受体的结构图。相比之下,最小的原子——氢原子的直径也仅略大于1埃。

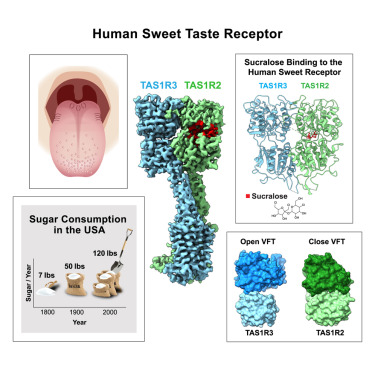

在当今社会,人类对甜食的钟爱已演变成一种普遍的“甜蜜负担”。据统计,美国人均每年摄入的甜食量已飙升至超过100磅,而在1800年,这一数字仅为18磅。

为了应对这一日益严峻的公共健康挑战,哥伦比亚大学的研究人员取得了突破性进展。他们首次成功绘制出人类甜味受体的三维结构图,这项发表在《Cell》杂志上的研究成果,有望引领我们迈向一个全新的时代,设计出能够有效调节人类对糖渴望的新型甜味受体调节剂。

“糖在肥胖症中扮演的角色不容忽视。目前,我们使用的人工甜味剂虽可替代糖,但无法有效改变我们对糖的强烈渴望。”论文共同第一作者、哥伦比亚大学祖克曼研究所Charles Zuker博士实验室博士后研究员Juen Zhang博士指出。我们的舌头上的甜味受体能够敏锐地检测到从普通砂糖(蔗糖)到鸡蛋中的抗菌酶等多种甜味化学物质。与其他苦味、酸味受体不同,甜味受体的进化目的并非追求高灵敏度,而是促使我们偏爱富含糖分的食物以获取能量,这也解释了为何我们需要大量甜食才能满足对甜味的向往。

确定人类甜味受体的精确结构,是深入理解其如何帮助我们感知甜味的关键所在,它将从根本上推动我们对味觉感知的认知。20多年前,Zuker博士及其团队发现了哺乳动物甜味受体背后的基因,这项具有里程碑意义的研究揭示了人类甜味受体的化学式。然而,此前我们对其精确形状仍一无所知,恰似知晓蛋糕的配方却无法预见成品蛋糕的外观。

在缺乏这一关键知识的情况下,深入了解甜味感知的分子基础并合理设计调节该重要受体功能的方法一直是科学界的难题。Zuker博士表示:“我们今天使用的人造甜味剂,无一不是偶然发现或基于已知甜味分子设计的,因此大多数都存在明显缺陷。”这项新研究以前所未有的2.8埃(埃,长度单位,1埃等于0.1纳米)的高分辨率绘制了人类甜味受体的结构图。相比之下,最小的原子——氢原子的直径也仅略大于1埃。

研究人员通过创新的方法,历经约三年时间的努力,克服了这种蛋白在实验室细胞培养中的重重困难,最终成功绘制出人类甜味受体的结构图。论文共同第一作者、Zuker实验室博士生Zhengyuan Lu指出:“单是获得用于绘制结构图的纯化蛋白,就耗费了我们三年时间,尝试了150多种不同的制备方法。”随后,团队利用低温电镜(cryo-EM)技术对人类甜味受体进行了分析。该技术通过向冻结在溶液中的分子发射电子束,从不同角度捕捉分子的快照,从而在原子水平上重建其三维结构。

尤为重要的是,低温电镜揭示了人类甜味受体的结合口袋——甜味物质正是粘附在这个空腔中,并引发一系列促使我们对甜食产生强烈食欲的反应。哥伦比亚大学祖克曼研究所Zuker实验室研究员Anthony Fitzpatrick博士强调:“非常准确地确定这种受体的结合口袋,对了解其功能至关重要。通过了解它的确切形状,我们可以揭示甜味剂为何会附着其上,以及如何制造或寻找更好的分子来激活或调节这种受体的功能。”

人类甜味受体由两个主要部分组成,其中之一的TAS1R2部分拥有结合口袋。了解这部分的结构有助于我们理解人们对甜食敏感程度的差异。研究人员不仅绘制了人类甜味受体与两种常用人造甜味剂——阿斯巴甜(aspartame)和三氯蔗糖(sucralose)结合时的结构图,还发现这两种甜味剂的甜度分别是蔗糖的200倍和600倍。紧接着,通过系统地改变人类甜味受体的微小部分,研究人员揭示了这些部分在与甜味剂结合时所发挥的作用。

尽管人类甜味受体主要分布于口腔的味蕾上,但Zhang博士指出,它们也分散于全身各处,可能在胰腺等器官的功能中发挥作用。因此,这种受体结构的新图谱不仅可能推动我们对味觉感知的理解,还有望为研究人体代谢以及糖尿病等疾病提供新的视角。随着这项研究的深入,我们有望迎来一个既能满足对甜味的渴望,又无需担心健康问题的新时代。(生物谷 Bioon.com)

参考资料:

Zhang Juen et al, The Structure of Human Sweetness, Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.04.021.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。