Nature Biotechnology新突破:单链抗体激活整合素β1助力类器官临床级培养高效落地

来源:生物谷原创 2025-11-24 10:16

研究显示,单链抗体scTS2/16可特异性激活整合素β1,显著提升胃肠道、肝、胰等类器官在基质胶及临床级I型胶原蛋白水凝胶中的产量,为类器官临床转化奠定关键基础。

类器官作为能模拟体内组织结构与功能的微型模型,早已成为药物筛选、疾病机制研究和再生医学移植领域的核心工具。自2009年肠道类器官3D培养技术成功问世,多种上皮组织来源的类器官培养方案陆续建立,但一个关键瓶颈始终存在:现有培养体系高度依赖基质胶(Matrigel),这种材料成分不明、含异源动物蛋白、批次差异大,这些问题直接阻碍了类器官从实验室走向临床应用。近日,Nat Biotechnol刊登的一项研究,通过自主研发的单链激活抗体scTS2/16,成功破解了这一行业难题。

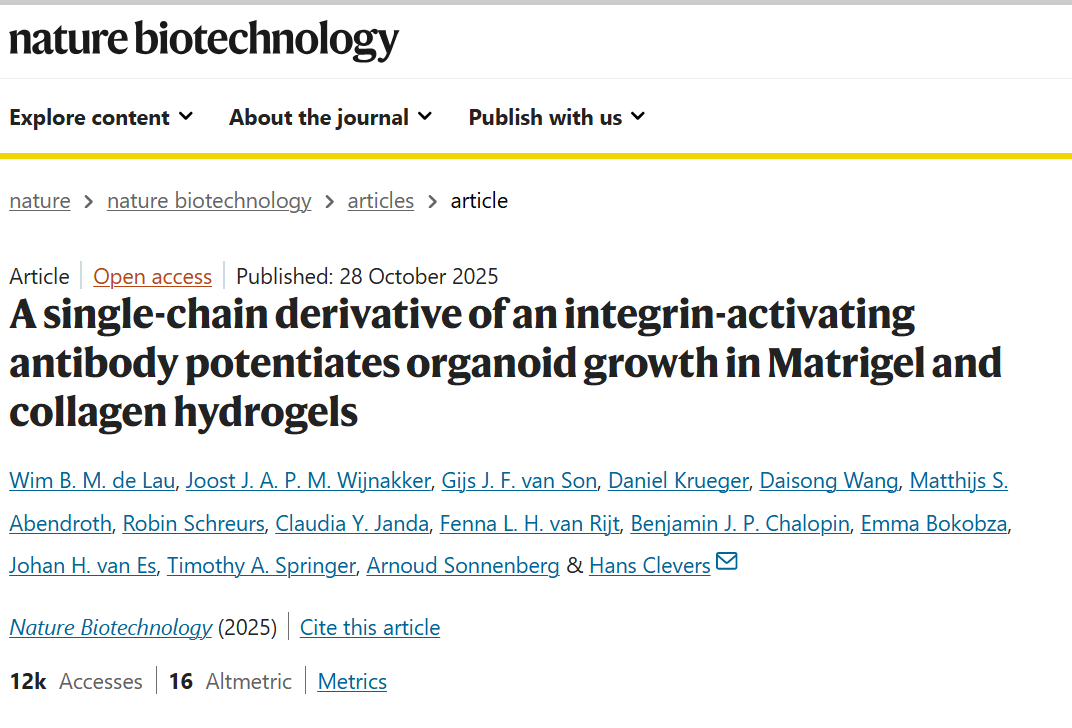

研究团队首先厘清了整合素β1在类器官生长中的核心作用:它能与基质胶中的层粘连蛋白-111、IV型胶原蛋白等细胞外基质成分结合,进而调控上皮细胞的极性建立和增殖活性。为验证这一机制,研究人员加入整合素β1抑制性抗体AIIB2后,结肠类器官在12小时内就发生极性反转,增殖标志物Ki67阳性细胞比例大幅下降,细胞周期停滞并启动分化,最终类器官完全停止生长,这一结果明确证实,整合素β1介导的信号通路是类器官维持增殖能力的关键。

图1 体内和体外上皮细胞中整合素功能示意图

基于这一发现,研究团队以鼠源TS2/16抗体为基础,设计构建了人源化IgG及单链可变片段(scTS2/16)。这种单链抗体可在大肠杆菌或HEK293细胞中高效表达,经SDS-PAGE验证纯度符合实验要求,且能特异性结合整合素β1胞外域,稳定其高亲和力构象,从而增强细胞与细胞外基质的黏附能力。

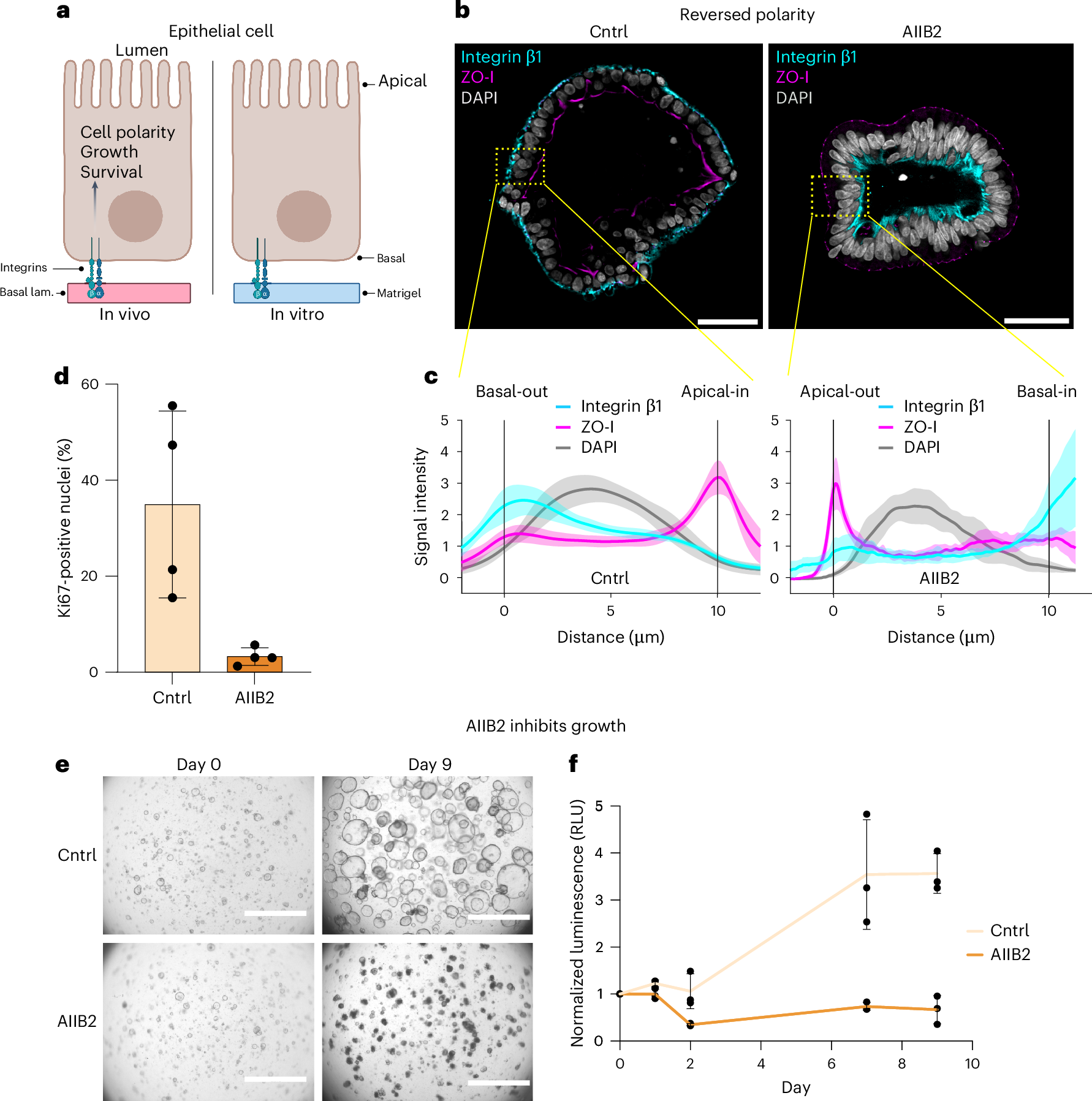

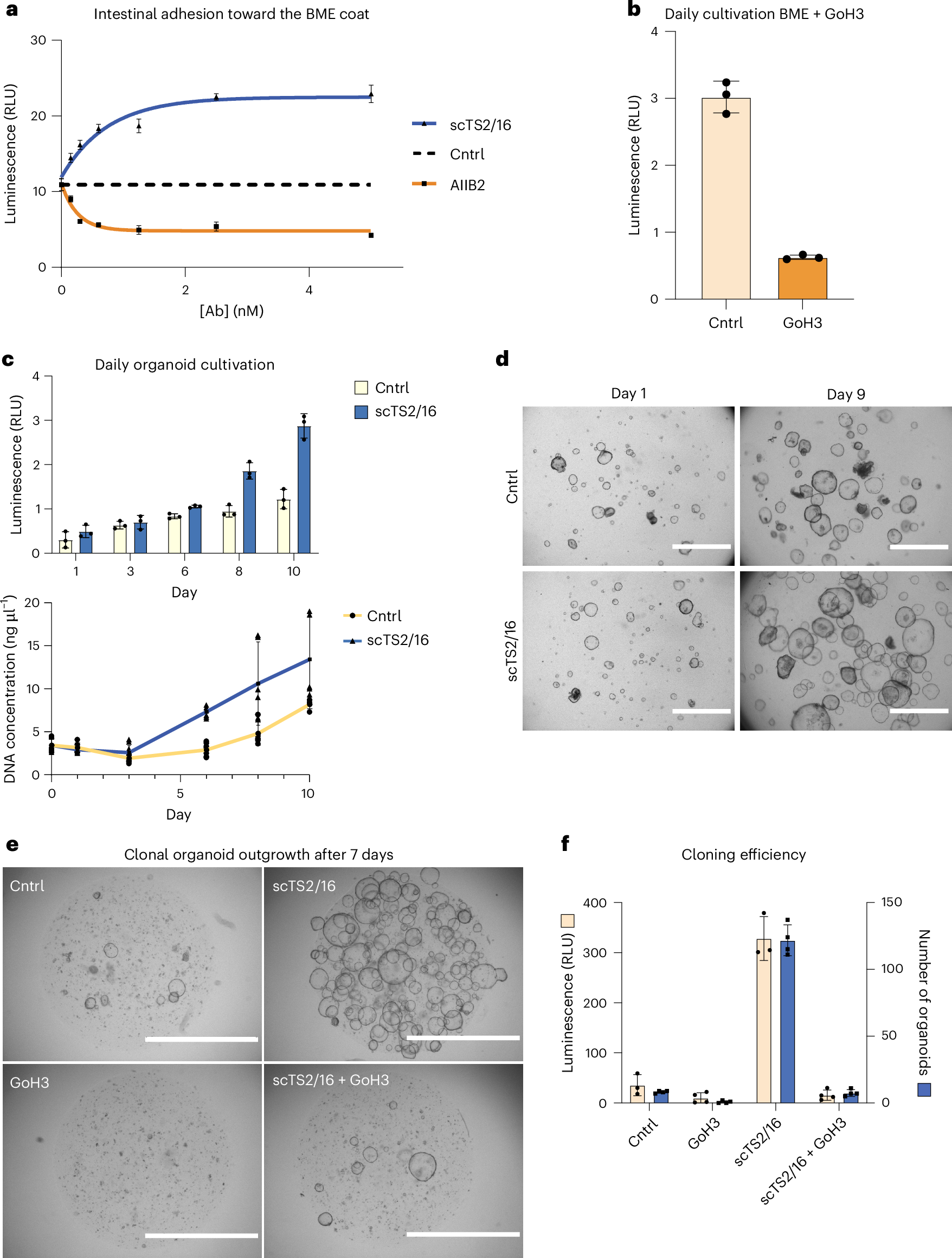

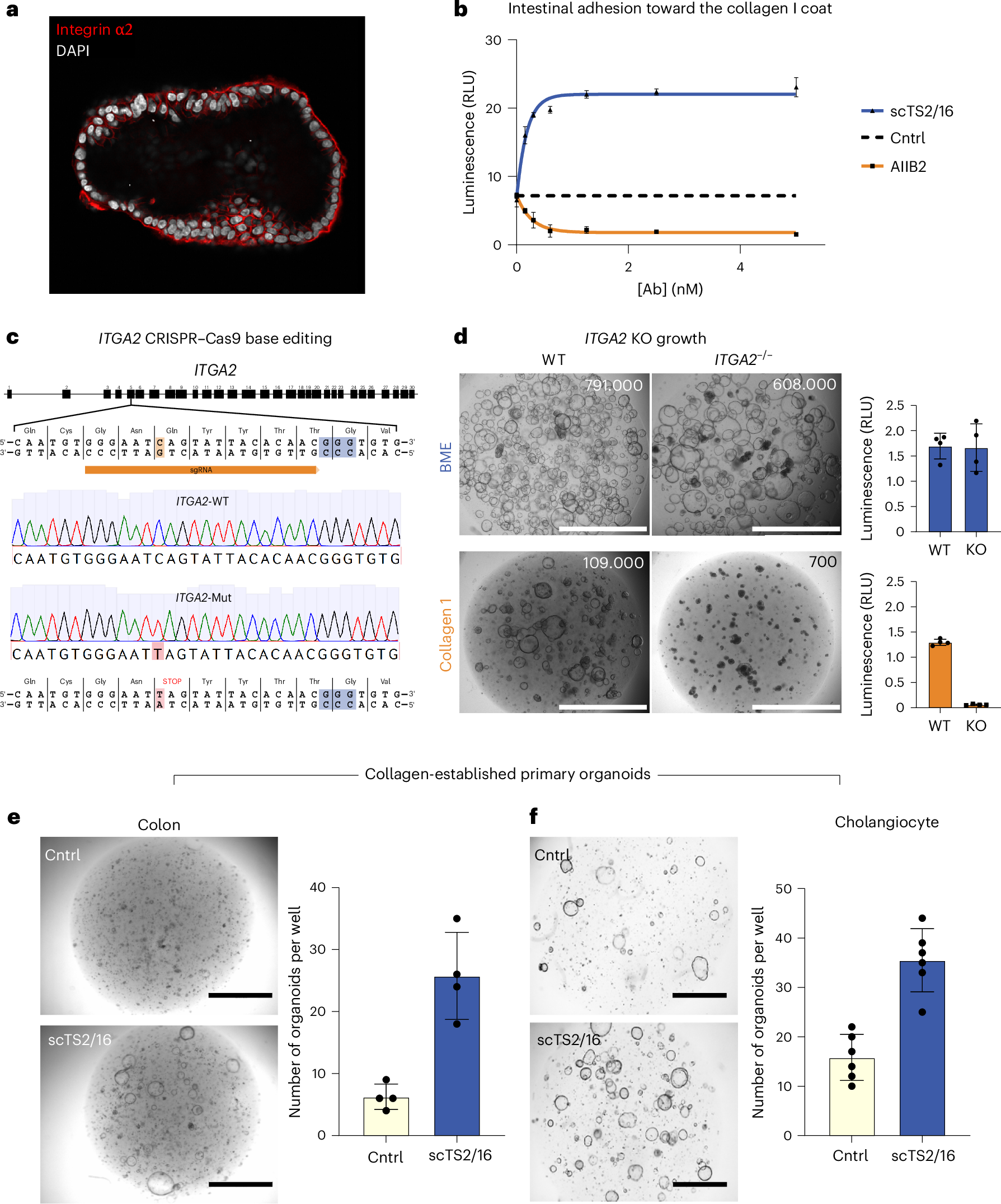

在传统基质胶培养体系中,scTS2/16的促增殖效果十分显著:添加5nM scTS2/16后,结肠类器官产量提升3倍,单细胞克隆形成率从3×10⁴ RLU跃升至3.3×10⁵ RLU;更重要的是,这一效应并非局限于结肠类器官,对胃、十二指肠、空肠、回肠、肝、胰等多种胃肠道及上皮来源的类器官均有效,产量最高可提升8.1倍,且不会导致类器官形态异常或转录组改变,确保了类器官原有生物学特性不受影响。

图2 scFv TS2/16增强肠道类器官在BME中的生长

进一步研究带来了更具临床价值的突破:scTS2/16能介导类器官在临床级I型胶原蛋白水凝胶中高效生长。I型胶原蛋白成分明确、可实现临床级规模化生产,本就是理想的临床用细胞外基质材料,此前却因无法有效支持类器官生长而受限。本研究发现,scTS2/16通过激活整合素α2β1,使结肠类器官在I型胶原蛋白水凝胶中的产量提升6-7倍;CRISPR介导的ITGA2基因敲除实验进一步证实,整合素α2β1是这一效应的关键,敲除后,scTS2/16的促生长作用完全消失。此外,scTS2/16还能显著提升原代组织的类器官形成效率,原代结肠组织平均每孔类器官形成数从6个增至25个,胆管类器官数量也实现了翻倍。

图3 β1整合素介导胃肠道类器官的BME生长

图4 scTS2/16改善整合素α2β1介导的原代类器官在PureCol EZ凝胶中的生长

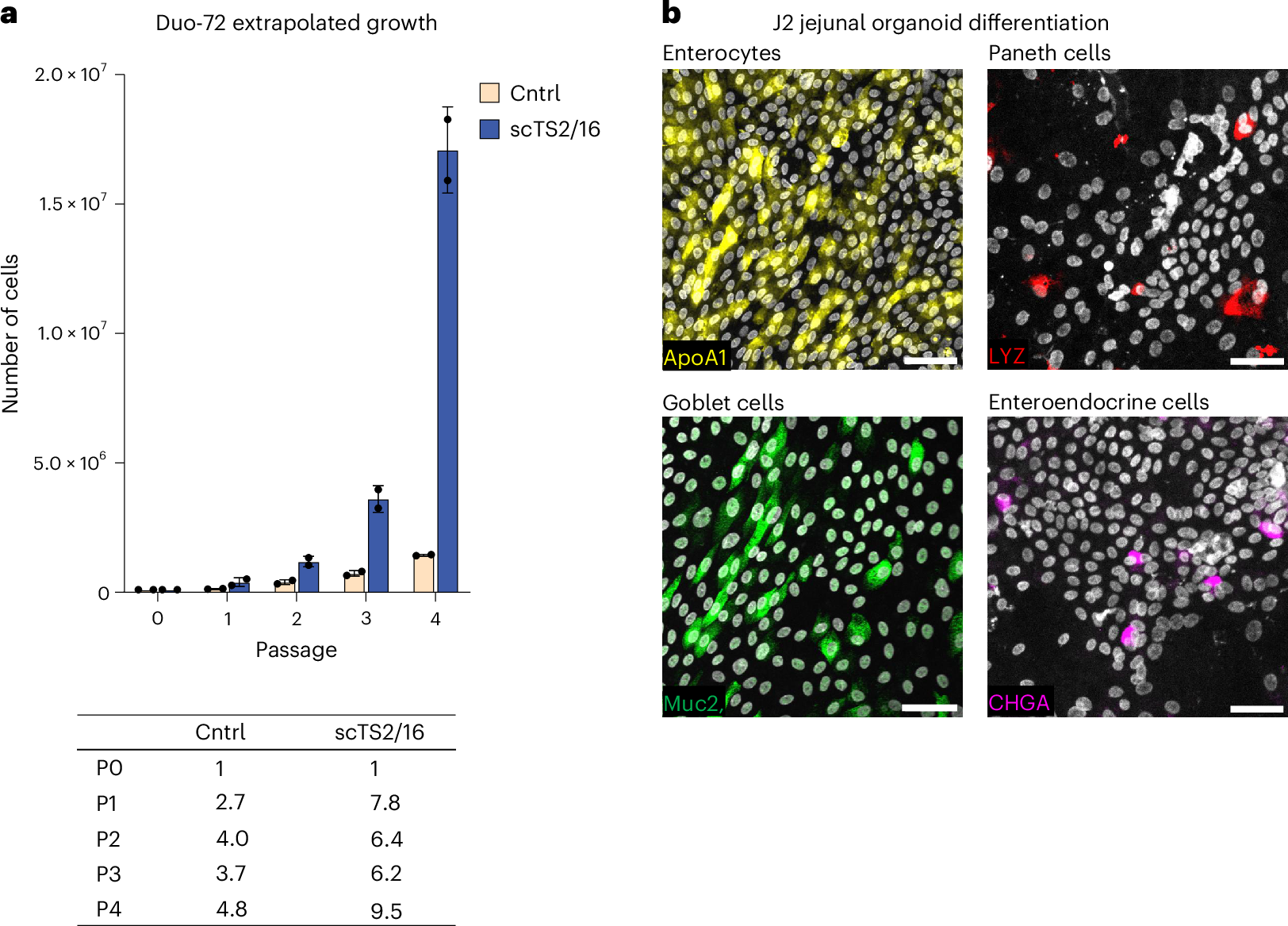

即便在2D培养体系中,scTS2/16也表现出色:在胶原蛋白包被的Transwell小室中,十二指肠类器官经4次传代后,细胞产量较对照组提升15倍;空肠类器官连续培养6代后,仍能正常分化为肠上皮细胞、杯状细胞、潘氏细胞及肠内分泌细胞,分化能力与基质胶培养体系无明显差异,且转录组保持稳定。

图5 肠道类器官的长期二维生长和分化

这项研究的核心价值在于通过靶向激活整合素β1信号,彻底解决了类器官培养依赖异源基质胶的行业痛点。scTS2/16不仅能显著提升类器官产量和克隆形成效率,更关键的是实现了与临床级I型胶原蛋白水凝胶的兼容,为类器官临床转化扫清了关键障碍。目前,自体结肠类器官治疗溃疡性结肠炎、唾液腺类器官治疗放射性口干症等临床研究已在推进,scTS2/16的出现,有望进一步优化类器官扩增效率,提升移植后的定植成功率,让这些新型再生疗法更快落地。从长远来看,这一技术突破不仅推动了类器官在再生医学领域的转化应用,更为药物研发、疾病建模提供了标准化、贴近临床实际的研究体系,让类器官模型更能反映人体生理病理状态,为精准医疗的发展注入了强劲动力。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

de Lau WBM, Wijnakker JJAPM, van Son GJF, et al. A single-chain derivative of an integrin-activating antibody potentiates organoid growth in Matrigel and collagen hydrogels. Nat Biotechnol. Published online October 28, 2025. doi:10.1038/s41587-025-02874-8

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。