3D生物打印之人造“脑梗”!Adv Funct Mater:给血管造个“仿生病灶”,看看发炎真相

来源:生物谷原创 2025-08-22 09:50

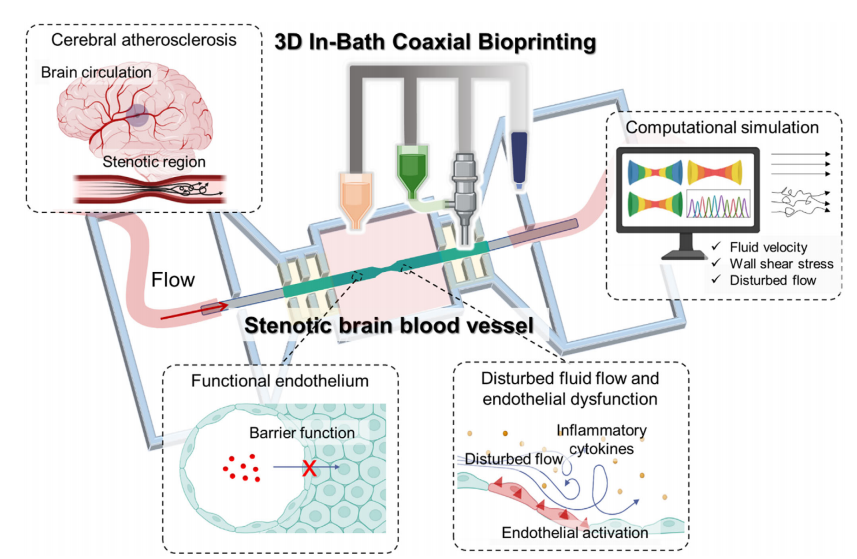

来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们通过研究,不仅用3D同轴生物打印技术“造”出了人脑狭窄血管,还让其真正“流起血来”,从而直观展示了紊乱血流如何诱发血管炎症。

在全球健康杀手排行榜上,心脑血管疾病常年稳居前列,而脑部血管狭窄更是引发中风、动脉粥样硬化等重症的 “隐形炸弹”。我们常说 “血管年轻人就年轻”,可一旦血管变窄、血流不畅,内皮细胞的炎症反应便悄然启动,最终可能演变为致命病变。传统研究依赖动物模型或二维细胞培养,难以还原真实人体血管中复杂的血流环境与细胞响应——比如动物血管的解剖结构与人类存在差异,二维培养无法模拟血管的三维管状结构和血流剪切力的空间分布。那么,有没有一种方法能在实验室里 “打印” 出一条带狭窄结构的 “活血管”,实时观察血流如何 “惹怒” 内皮细胞?

近日,发表在《Advanced Functional Materials》上的一项研究给出了答案。来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们不仅用 3D 同轴生物打印技术 “造” 出了人脑狭窄血管,还让其真正 “流起血来”,直观展示了紊乱血流如何诱发血管炎症。这项研究的核心目标,是构建一个生理相关性高、可精准模拟脑部血管狭窄的体外模型,从而揭示血流动力学(如剪切应力、流速变化)如何诱导内皮细胞炎症,为脑血管疾病的机制研究和药物研发提供 “活体实验室”。

一、生物墨水的“硬核升级”

要打印出能“工作”的血管,首先得有合适的“墨水”。研究团队将目光投向了猪主动脉——猪的血管结构与人类相似度高,且来源丰富。他们通过物理化学方法对猪主动脉进行去细胞化处理,提取出血管细胞外基质(VdECM)。这种 VdECM 保留了血管特有的生物活性成分,如胶原蛋白、弹性蛋白和糖胺聚糖(GAGs),但去除了会引发免疫反应的细胞成分(DNA 残留量仅 17.81±2.25 ng/mg,远低于 50 ng/mg 的安全阈值)。

不过,单纯的 VdECM 有个短板:机械性能较弱,打印后容易收缩或塌陷。为此,研究团队进行了“材料升级”——将 VdECM 与胶原蛋白、海藻酸钠复合,开发出一种混合生物墨水(Hybrid Bioink)。胶原蛋白能增强结构稳定性,减少收缩;海藻酸钠则能通过钙离子快速离子交联,像“速干水泥”一样让打印的血管瞬间定型。

这种升级效果显著:混合生物墨水的动态模量(反映材料抵抗变形的能力)较单纯 VdECM 提升了约 65 倍,完美解决了传统 ECM 材料 “软塌塌” 的问题。流变学测试还显示,它具有“剪切稀化”特性——在打印时(高剪切力下)会变稀,便于挤出;打印后(低剪切力下)又能恢复固态,保证血管形态稳定。更重要的是,它对细胞友好:包裹在内的内皮细胞存活率始终保持在 95% 以上,为血管“活起来”奠定了基础。

利用三维浴内同轴生物打印技术制造狭窄脑血管模型的集成方法

二、5 分钟“造”出带狭窄的血管

有了合适的墨水,下一步是 “精准制造”。研究团队采用 “浴内 3D 同轴生物打印” 技术,用一个特殊的同轴喷嘴完成血管的 “一次成型”:喷嘴外层挤出混合生物墨水(形成血管壁),内层挤出含钙离子的 Pluronic F127(一种可降解材料,作为临时 “支架”)。打印完成后,溶解掉内层材料,就形成了中空的血管 lumen(管腔)。

为了模拟血管狭窄,团队通过控制打印平台的移动速度实现 “按需变径”:当速度从 400 mm/min 提升到 1200 mm/min 时,血管内径从 1340 μm 缩小到 551 μm;若瞬间将速度提至 3600 mm/min,就能造出局部狭窄的区域(类似动脉粥样硬化的斑块凸起)。搭配 23 号核心喷嘴和 17 号外壳喷嘴,以及精准调控的气压(外壳 500 kPa、核心 35 kPa),最终打印出的血管直径稳定在 250–500 μm,与人类脑部微血管尺寸高度匹配。

整个过程不到 5 分钟,就能造出一条可灌注的血管模型 —— 这比传统多层构建方法高效得多,且能保证管腔的连续性和结构完整性。用荧光微球灌注测试显示,墨水打印的血管没有漏液或堵塞,血流能顺畅通过狭窄区域,为后续的 “血流模拟” 做好了准备。

三、让血管 “活起来”

打印出的血管不仅要 “像” 血管,更要 “是” 血管。研究团队将两种内皮细胞 —— 人脐静脉内皮细胞(HUVECs)和人脑微血管内皮细胞(HBMECs)种植到血管内壁,在定制的培养芯片中进行动态培养(通过泵系统模拟血流)。

7 天后,奇迹发生了:内皮细胞在血管内壁形成了连续的单层,像 “瓷砖” 一样紧密排列。免疫荧光染色显示,它们表达了 CD31(血管内皮标记)、ZO-1 和 VE - 钙粘蛋白(细胞间连接蛋白),说明血管屏障功能已形成。 permeability 测试进一步证实,HBMECs 形成的屏障最 “严密”——70 kDa 的荧光 dextran(一种大分子物质)通过速度仅 3.93±0.13 μm/min,接近真实脑部血管的屏障特性(血脑屏障)。

更关键的是,这些 “活血管” 能对血流做出反应。研究团队用计算流体力学(CFD)模拟发现,狭窄区域会出现 “紊乱流”—— 流速忽快忽慢,剪切应力骤降(从正常区域的约 4.7 Pa 降至狭窄处的 0 Pa 附近)。而实际灌注实验中,荧光微球的运动轨迹完美印证了这一模拟结果。

四、验证 “炎症链条”

有了能 “感受” 血流的活血管,研究团队终于能验证核心假设:狭窄引发的紊乱流是否会诱发内皮炎症?

结果清晰且有力:在狭窄区域,内皮细胞的炎症标志物 ICAM-1 和 VCAM-1 表达量显著上升 ——ICAM-1 较正常血管区域增加约 2.2 倍,VCAM-1 增加约 1.5 倍。这两种分子就像 “炎症信号旗”,会吸引免疫细胞黏附到血管壁,正是动脉粥样硬化等疾病的早期特征。

这一结果意义重大:它在体外模型中首次完整再现了 “血管狭窄→血流紊乱→内皮炎症” 的因果链条,证明了血流动力学变化是诱发血管病变的关键推手,而非单纯的 “结构异常”。

五、不只是 “打印血管”,而是构建 “疾病实验室”

这项研究的价值远不止 “造出一条血管”。与传统技术相比,它的优势在于:

更高的生理相关性:相比微流控芯片(通道尺寸固定,难模拟复杂狭窄),3D 打印的血管可灵活调整直径和狭窄程度,能覆盖更广泛的血流动力学场景(如不同程度的动脉粥样硬化);

更强的生物活性:基于 VdECM 的墨水保留了血管特有的生化信号,比合成材料更能支持内皮细胞的自然行为;

更全面的可操作性:既能观察细胞形态变化,又能检测分子表达,还能通过调整流速、狭窄程度进行 “变量控制实验”。

当然,研究仍有提升空间:目前的模型未包含血管壁的平滑肌细胞和免疫细胞,难以模拟完整的血管壁结构和全身免疫反应;去细胞化过程的批次差异可能影响结果稳定性。未来,结合器官芯片技术、引入更多细胞类型,或能进一步提升模型的复杂性。

但不可否认,这项技术为脑血管疾病研究打开了新大门。或许在不久的将来,医生可以用患者自身细胞 “打印” 出血管模型,测试哪种药物能最有效抑制炎症;工程师可以通过它优化血管支架的设计,减少植入后的血流扰动。

从“猪主动脉”到“人体血管副本”,从“静态结构”到“动态响应”,这项研究让我们看到:生物制造的浪漫,不仅在于“造出生命”,更在于让我们能更温柔、更精准地对抗疾病。而这,正是科技献给健康的最好礼物。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Wonbin Park, Min-Ju Choi, Jae-Seong Lee, et al. Embedded 3D‐Coaxial Bioprinting of Stenotic Brain Vessels with a Mechanically Enhanced Extracellular Matrix Bioink for Investigating Hemodynamic Force‐Induced Endothelial Responses, Advanced Functional Materials (2025). DOI:10.1002/adfm.202504276.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。