Cell Reports:龙尔平/张同武等构建基因表达噪声图谱,解析基因表达噪声的遗传密码和疾病易感新机制

来源:生物世界 2025-11-24 09:34

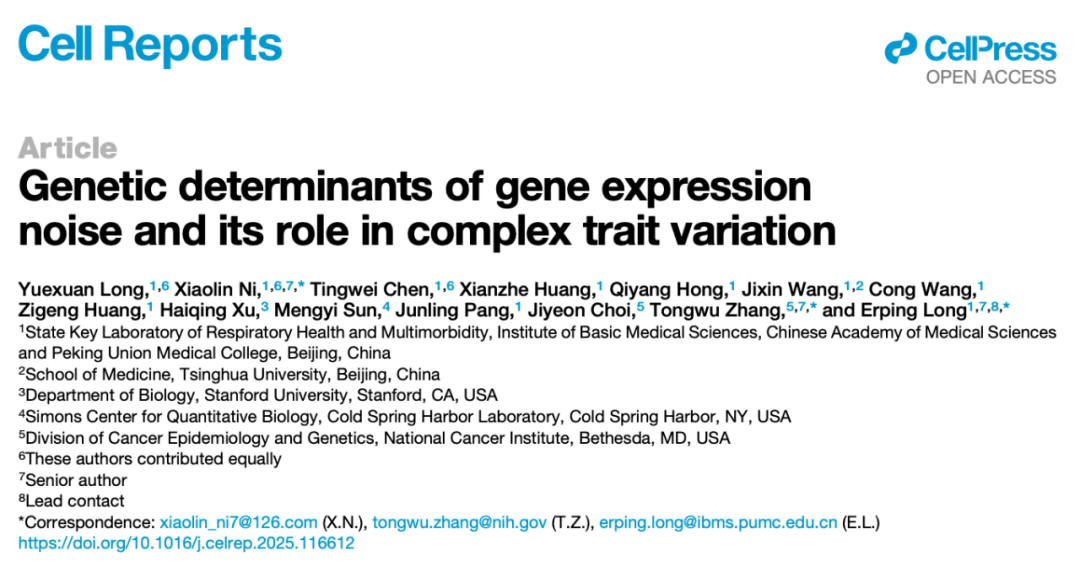

该研究建立了基于百万级单细胞数据的“基因表达噪声图谱”,系统鉴定了控制基因表达噪声的遗传位点——表达噪声数量性状位点(enQTL)。

在完全相同的遗传背景与环境条件下,生命为何仍表现出丰富的多样性?

这一关乎“同一性”与“异质性”的辩证矛盾,是困扰生物学界数十年的“生命同源异质”之问。其核心便隐藏在每个细胞不尽相同的转录活动中,一种被称为“基因表达噪声”的微观波动,是探索生命复杂性的关键入口。

长期以来,相关研究多聚焦于基因表达的平均水平,而将这种噪声波动视为技术误差。然而,它恰恰蕴藏着细胞命运决策、机体衰老与疾病发生的关键线索。为什么在高度一致的条件下,细胞仍表现出如此丰富的转录异质性?这些波动又如何在生理与病理过程中发挥作用?解析基因表达噪声的遗传基础,不仅有望填补“遗失的遗传力”,更将为复杂疾病的机制研究开辟全新视角,具有重要的科学价值与临床意义。

2025 年 11 月 23 日,中国医学科学院基础医学研究所龙尔平/倪晓琳团队与美国国家癌症研究所张同武团队合作,在 Cell Reports 期刊在线发表了题为:Genetic determinants of gene expression noise and its role in complex trait variation 的研究论文。

该研究建立了基于百万级单细胞数据的“基因表达噪声图谱”,系统鉴定了控制基因表达噪声的遗传位点——表达噪声数量性状位点(enQTL)。该研究发现,这些决定基因表达噪声的遗传位点在很大程度上独立于传统的 eQTL,并成功解释了全基因组关联分析(GWAS)中未被阐明的复杂性状和疾病风险位点,为理解免疫疾病和血液性状的遗传基础提供了全新的视角。

基于百万级单细胞队列,构建“基因表达噪声”图谱

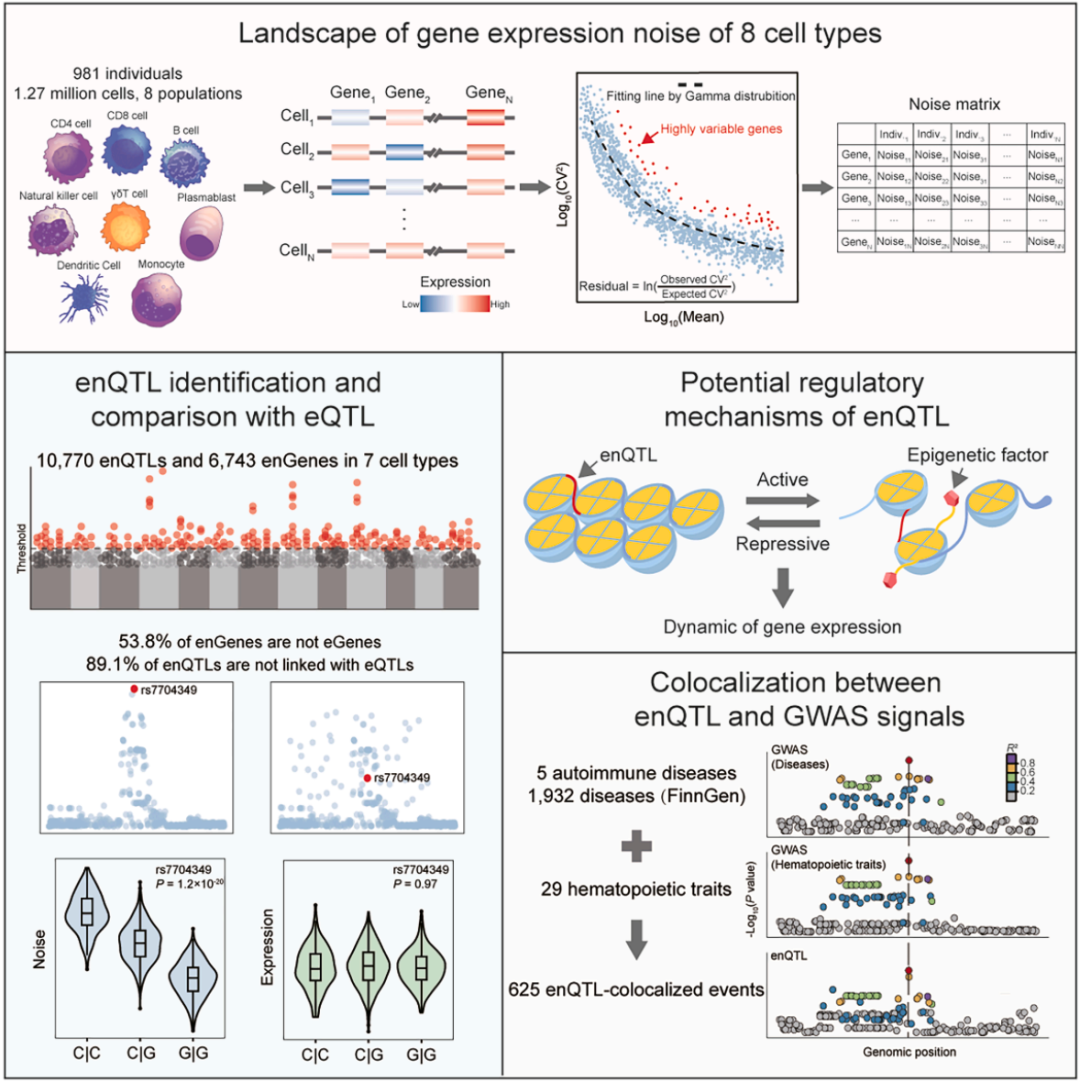

该研究利用 981 名健康个体的 123 万个外周血单细胞转录组数据,构建了标准化的噪声分析流程。研究团队通过引入 Gamma 分布模型和残差校正算法,成功分离出生物学噪音(Biological noise),建立了包含 8 种免疫细胞类型(CD4、CD8、NK、B、Monocyte、γδT、DC 和 Plasmablast)的基因表达噪声图谱。

基于这一图谱,研究团队揭示了表达噪声随年龄增长而升高的规律,并发现了男性表达噪声显著高于女性的性别差异特征。研究还鉴定出 437 个高变异基因(HVG),这些基因显著富集在免疫应答和细胞周期相关通路中,提示表达噪声在免疫应答与细胞增殖中的生物学意义。

图1. 基因表达噪声的图谱构建及特征分析

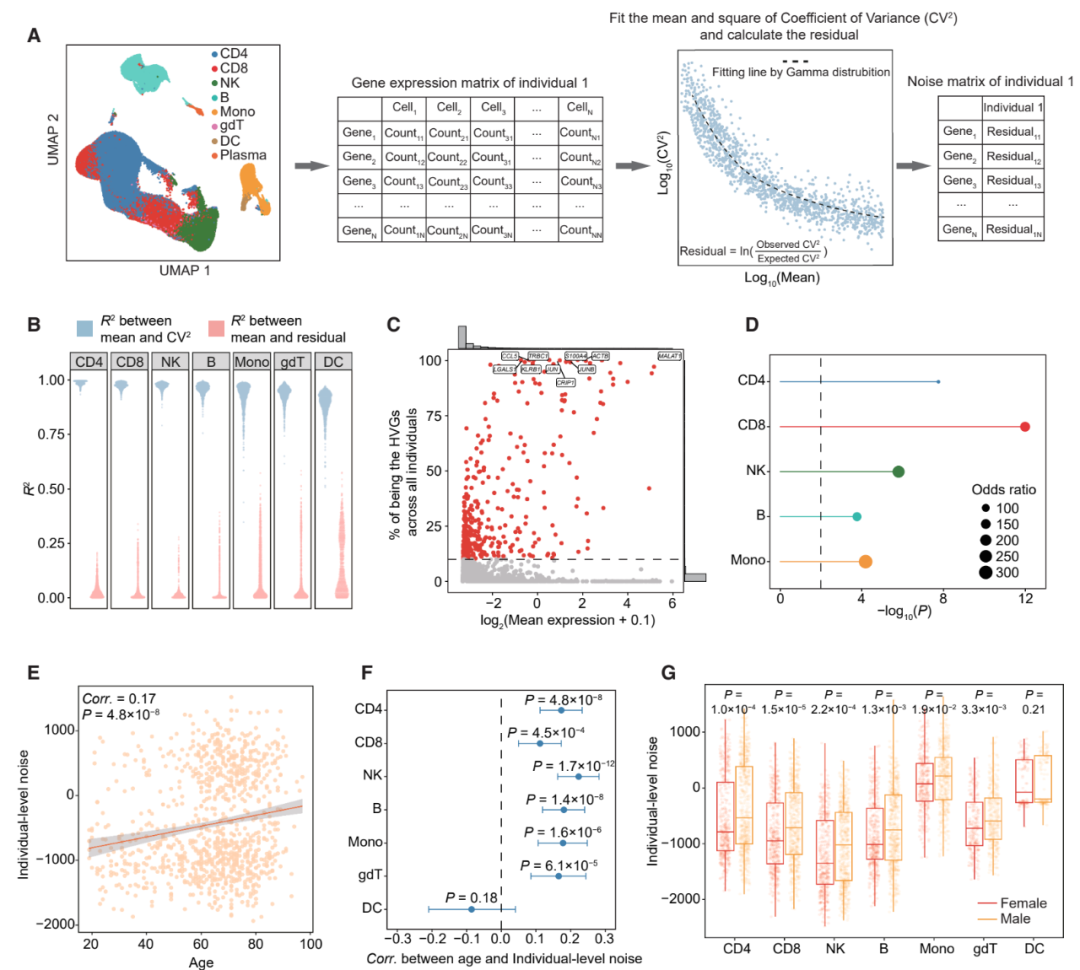

enQTL 的鉴定与特征分析,开辟遗传调控新视角

不同于主流研究关注基因“表达了多少”(均值),该研究聚焦于基因“表达得稳不稳”(噪声)。为了研究表达噪声的遗传基础,该研究构建了噪声数量性状位点(enQTL)的鉴定流程,并在全基因组范围内鉴定出 10770 个独立的 enQTL,这些 enQTL 调控 6743 个相关基因(enGene)。有趣的是,89.1% 的 enQTL 与传统的 eQTL 在遗传上互不连锁。相较于 eQTL,enQTL 倾向位于基因组的抑制性染色质区域。这意味着,基因组中存在着一套独立于传统表达量调控的、专门控制“基因表达噪声”的遗传调控机制。除此之外,仅 3.5% 的 enQTL 是细胞间共有的,绝大多数 enQTL 呈现细胞特异性。这进一步表明了基因表达噪声调控的复杂性。

图2. enQTL和eQTL的比较

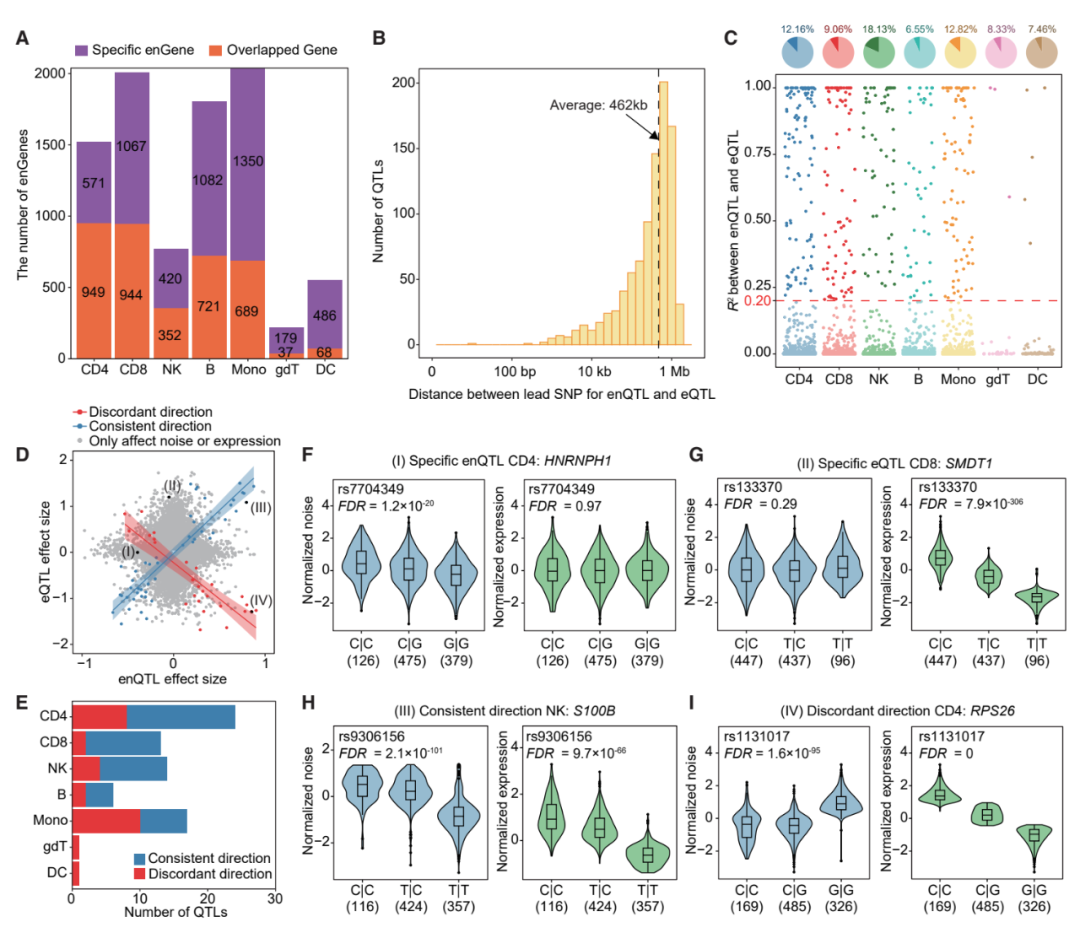

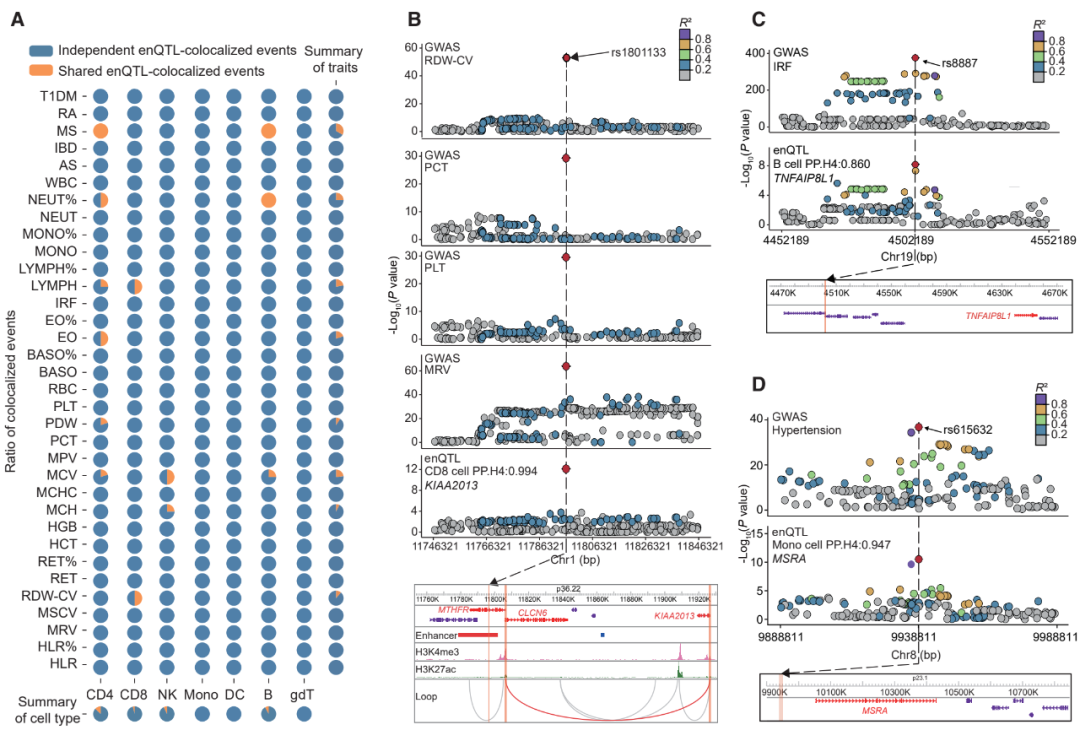

开展多性状共定位分析,揭示复杂疾病的噪声调控机制

全基因组关联分析(GWAS)虽然发现了数以万计的疾病风险位点,但仍有大量位点无法通过传统的 eQTL 来解释。通过共定位分析,该研究鉴定了 625 个与人类疾病和复杂性状(如自身免疫病、血液指标)相关的 enQTL 共定位事件。例如,该研究发现,MTHFR 基因的致病性错义突变 rs1801133(已知与结直肠癌、阿尔茨海默病等多种疾病相关)可能通过染色质交互作用调控 CD8 细胞中 KIAA2013 基因的表达噪声,ChIP-seq 和 Hi-C 数据验证了 MTHFR 与 KIAA2013 启动子间的染色质互作。这一结果表明,基因表达噪声是可被遗传调控的、具有重要生物学功能的分子性状。

图3. 复杂性状和疾病中遗传位点与enQTL的共定位

基因表达噪声的双刃剑效应

在生物学意义上,研究团队观察到一个反直觉但具体的现象:在系统性红斑狼疮等多种自身免疫性疾病中,致病风险变异往往导致了关键免疫基因的表达噪声降低(即表达过于稳定)。这提示适度的基因表达波动可能有利于免疫系统保持弹性或形成早期的免疫应答亚群,而过于“死板”的表达模式反而可能诱发病理状态。这一发现为理解进化的“双刃剑”效应提供了具体的分子证据,也为未来的表达噪声研究提供了一个新的视角。

中国医学科学院基础医学研究所博士生龙跃轩、倪晓琳副研究员和硕士生陈廷伟为该论文共同第一作者,龙尔平研究员、张同武研究员(美国国家癌症研究所)和倪晓琳副研究员为论文通讯作者。斯坦福大学 Haiqing Xu、冷泉港实验室 Mengyi Sun、美国国家癌症研究所 Jiyeon Choi 等对该研究作出了重要贡献。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。