2025年10月Cell期刊精华

来源:生物谷原创 2025-10-31 09:40

2025年10月份即将结束,10月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

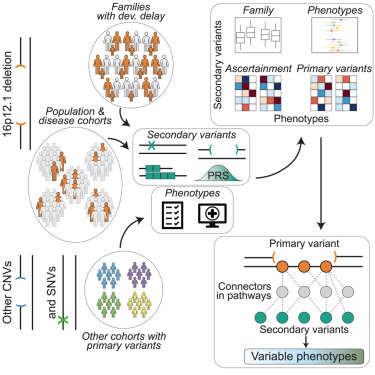

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.012

疾病的遗传根源并不总是会发展成清晰明确、易于诊断的临床表现。即使父母和孩子携带相同的与某种结果(如自闭症)相关的遗传标记,也可能只有一方表现出临床症状,或者双方表现出截然不同的特征。

这是因为,根据宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个国际团队的研究,单一基因并不能完全解释疾病的病因或其临床特征。他们最近发现,散布在个人DNA中的多个遗传变化——即个人的遗传背景——在复杂疾病的发展中起着关键作用。该研究于10月7日发表在《细胞》杂志上,还详细说明了遗传研究中选择样本时隐含的偏见如何掩盖遗传疾病的复杂性和多样性。

论文通讯作者、宾夕法尼亚州立大学埃伯利理学院生物化学与分子生物学系基因组学教授Santhosh Girirajan说:"一些遗传疾病相对简单,遗传变异的存在与性状表现之间基本是一对一的关系。然而,许多性状更为复杂。例如,我们知道,大多数致病变异会导致多种临床结果,即使在携带相同变异的个体中也是如此。在这项研究中,我们寻找了有助于解释这一现象的次要变异模式,并最终指导开发更有效——可能是个性化的——疗法。"

遗传变异可以采取多种不同的形式。例如,DNA字母表中的单个字母可能被错误复制,就像拼写错误;或者整个单词、句子甚至章节可能被删除或插入到不属于它们的地方。通常,变异影响很小或不引人注意,但偶尔变异会破坏某些必要的东西,导致疾病或其他发育异常。

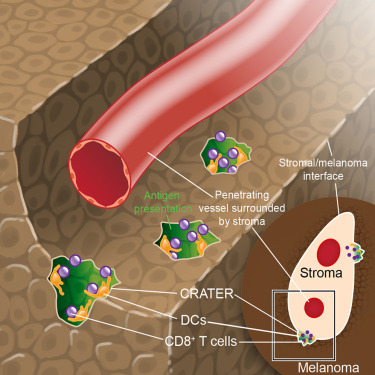

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.021

《细胞》杂志发布的一项新研究发现,黑色素瘤细胞表面存在的凹陷结构可作为免疫枢纽,成为肿瘤杀伤的主要场所。这些凹陷或许能作为免疫疗法成功的良好标志物。

这项研究揭示了此前未知的免疫检查点阻断癌症疗法的一个关键功能。ICB通过重新激活CD8+T细胞对抗肿瘤,从而缩小并最终杀死癌细胞。然而,关于浸润性CD8+T细胞促进局部肿瘤杀伤的具体机制一直是个未解之谜。

研究人员利用斑马鱼模型,对内源性黑色素瘤三维结构中的浸润CD8+T细胞进行了长达24小时的持续监测。斑马鱼是当前唯一能够实现24小时连续活体成像的肿瘤模型。

该研究的首席研究员、波士顿儿童医院干细胞项目主任Leonard Zon博士表示:"我们发现CD8+T细胞并非在整个肿瘤表面巡逻,而是在黑色素瘤边缘的凹陷处聚集,与黑色素瘤细胞形成持续性相互作用。我们将这些凹陷称为抗原呈递与T细胞结合滞留区,并观察到在免疫刺激后,CRATER会扩大并促进有效的抗肿瘤免疫反应。"

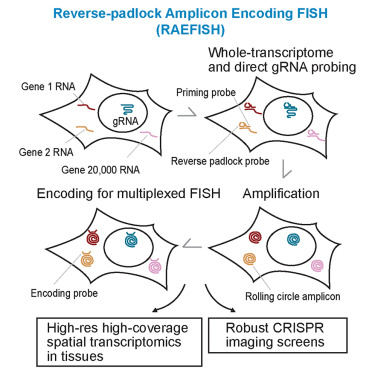

3.Cell:RAEFISH技术为研究复杂组织中的RNA活性提供了更大、更好的窗口

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.006

得益于耶鲁大学研究团队创造的一项新技术,科学家们首次能够以极高的细节水平同时观察整个人类基因组范围内细胞和组织内的RNA分子。

这项名为"反向挂锁扩增子编码荧光原位杂交"的技术,解决了研究人员长期被迫面对的权衡问题:细节与范围。早期的工具要求研究人员在两者之间做出选择:要么以高细节观察有限数量的基因,要么观察许多基因,但关于其转录本(RNA)的位置以及它们如何相互作用的细节水平有限。

"我们开发了一种同时满足这两种需求的技术,"耶鲁大学医学院遗传学与细胞生物学副教授Siyuan Wang说。"它解决了空间转录组学领域先前技术的关键局限性。"

基于图像的空间转录组学技术直接对细胞和组织中的RNA分子进行成像,以绘制RNA位置和基因表达模式。

研究人员表示,RAEFISH技术代表了这一成像过程的强大进步。他们通过设计特殊的探针来创建它,这些探针附着在细胞内的RNA分子上。这些探针会复制目标RNA,并添加荧光标记,以便在显微镜下观察这些RNA。

该方法在人类细胞以及小鼠肝脏、胎盘和淋巴结的组织中进行了测试,能够识别来自超过2万个基因的不同RNA分子。RAEFISH能够绘制细胞类型,展示细胞如何组织,并通过基因表达模式揭示不同细胞类型之间的相互作用。

4.Cell:跳舞的蛋白质使细胞运动!新研究重新定义肌动蛋白丝分解的关键因素的功能和作用

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.016

某些细胞,例如免疫细胞,具有高度的运动性——它们不断重塑自身形态,向需要闭合的伤口迁移,或在血流中追捕细菌。这种运动性由细胞骨架提供,这是一个不断组装和拆卸的复杂丝状网络。

多特蒙德马克斯·普朗克分子生理学研究所的Stefan Raunser领导的一个团队,现已揭示了关键因子冠蛋白、丝切蛋白和AIP1如何协同调控肌动蛋白丝的解聚过程。

他们发表在《细胞》杂志上的研究重新定义了这些蛋白质的作用,并提供了分子层面的细节,增进了我们对健康细胞和恶性细胞如何在体内移动的理解。

细胞会生长、改变形状、移动和分裂。它们构成组织、闭合伤口,并在血液中追捕细菌。这种运动性是免疫等多种基本生物学功能的先决条件,但同时也是诸如转移等病理事件的基础。

细胞的机械稳定性及其移动能力由细胞骨架——一个动态的蛋白质管和丝状网络——来保证。肌动蛋白丝在这个系统中扮演主要角色。它们通过聚合单个肌动蛋白来自我组装。

5.人类再生医学找到新线索!Cell:蝾螈断肢再生靠“全身备战”,交感神经触发干细胞“总动员”

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.025

生物学家一直对墨西哥钝口螈(Ambystoma mexicanum)再生完整肢体的能力着迷 —— 它们能从断肢处长出全新的手臂、腿甚至尾巴,而人类却连指尖缺损都难以修复。

如今哈佛大学 Jessica Whited 团队在《细胞》杂志发表的研究,终于揭开了这一 “再生魔法” 的关键:蝾螈的再生不是损伤部位 “孤军奋战”,而是靠交感神经系统启动 “全身总动员”,激活远端未受伤组织的干细胞,让它们提前进入 “备战状态”,为可能的再次损伤快速响应。这种靠肾上腺素能信号协调的全身反应,不仅解释了蝾螈在野外多次断肢仍能存活的原因,更为人类再生医学提供了可借鉴的 “分子蓝图”。

“我们一直好奇,蝾螈断了一条腿,为什么另一条好腿的细胞也会变得活跃。” 研究第一作者、哈佛大学干细胞与再生生物学系博士后 Duygu Payzin-Dogru 解释。早在 2018 年,Whited 团队就发现,蝾螈截肢后,不仅断肢处会形成再生芽基(含大量前体细胞的团块),连对侧未受伤的肢体、甚至内脏器官的细胞都会进入分裂状态,这一现象被称为 “全身激活”。但当时团队还不知道是什么信号在 “传递损伤消息”。经过六年研究(最终涉及 38 位研究者),他们发现,这个 “传令兵” 正是交感神经系统——也就是调控 “战斗或逃跑” 反应的神经网络。

为验证交感神经的作用,团队用 6 - 羟基多巴胺(6-OHDA)消融蝾螈的交感神经纤维。结果显示,失去交感神经后,蝾螈不仅无法启动全身细胞激活,连断肢处的芽基都难以形成,增殖细胞数量锐减,这说明交感神经既是 “全身动员令” 的发出者,也是局部再生的 “助推器”。

进一步研究发现,交感神经释放的去甲肾上腺素,通过两种不同的受体调控再生:α₂A- 肾上腺素能受体负责 “远端备战”——当团队用育亨宾(yohimbine)阻断这种受体时,对侧肢体的干细胞不再激活;而用可乐定(clonidine)激活该受体,蝾螈的断肢再生速度能显著加快,芽基形成更早、指分化更快。另一种β- 肾上腺素能受体则专注 “局部修复”——用普萘洛尔(propranolol)阻断它,虽然不影响全身细胞激活,却会导致断肢处巨噬细胞招募减少(巨噬细胞对芽基形成至关重要),最终延缓再生。

更关键的是,这两种肾上腺素能信号都会 “激活” 下游的mTOR通路——这个调控细胞生长分裂的核心通路,是连接神经信号和再生反应的 “关键枢纽”。团队用雷帕霉素(rapamycin)抑制mTOR后,无论是全身干细胞激活,还是断肢再生速度,都出现明显下降;即使蝾螈处于饥饿状态,mTOR仍能调控全身激活,说明它在再生中的核心地位。

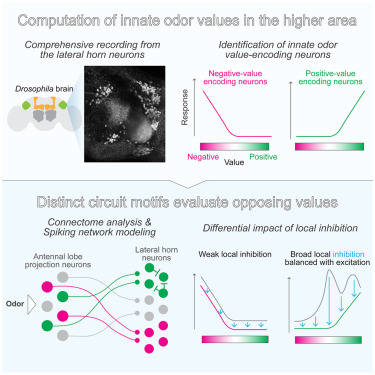

6.闻一口就知道爱不爱?《细胞》研究揭脑内机制:侧角区神经元当“裁判”,两套逻辑判香臭

DOI: 10.1016/j.cell.2025.08.032

在一项新的研究中,由Hokto Kazama领导的日本理研脑科学中心(CBS)的研究人员发现了动物如何感知气味是令人愉悦还是令人讨厌。这项研究表明,这些不同的感觉是由大脑中独立的神经元回路计算的,但事实上它们并非彼此对立。相关研究结果发表在《细胞》杂志上。

嗅觉是最古老的感官之一,其根源可以追溯到远古水生脊椎动物的化学感受器。在哺乳动物中,空气中的化学分子进入鼻子,最终与嗅觉神经元上的化学感受器相遇,随后这些神经元向大脑发送信号。

由于空气中存在无数的分子,并且气味通常由多种分子组合而成,在进化过程中,一个气味对应一个感受器的简单系统从未成为可能。相反,气味是由大脑中分布的数千个重叠神经元编码的,这使得理解我们如何判断气味变得非常困难。

在这种情况下,科学家们通常会寻找动物界中类似但相对简单的系统进行研究。Kazama和他的团队将研究重点放在了果蝇的嗅觉系统上,他们可以识别每一个嗅觉神经元及其连接。即便如此,这仍然涉及数千个神经元和数十万个连接,是一个巨大的挑战。

为了克服这一困难,研究人员开发了一种方法,通过结合双光子显微镜和光遗传学细胞标记技术,记录果蝇每个大脑区域所有神经元的活动。他们还基于连接组(大脑中所有神经元之间的连接)构建了一个网络模型,该模型能够重现这些神经元的活动,有助于理解背后的回路计算机制。

他们发现,大脑中一个称为侧角区的区域的神经元代表了气味的内在享乐价值,即愉悦或讨厌。该模型预测,难闻的气味由侧角区神经元的前馈兴奋表示,而好闻的气味则源于额外的局部抑制。

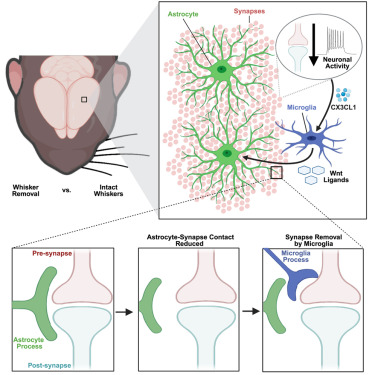

DOI: 10.1016/j.cell.2025.08.023

在一项新的研究中,马萨诸塞大学陈医学院的Dorothy P. Schafer博士和Travis E. Faust博士领导的一个研究团队解释了大脑中的两种不同细胞类型——星形胶质细胞和小胶质细胞——如何响应感觉输入的变化进行通信,以重塑神经元之间的连接,即突触。

这些发现发表在《细胞》杂志上,代表了神经生物学家新兴关注的一个领域,他们希望了解大脑中不同的细胞如何相互作用以重新连接大脑。

这种新颖的机制有潜力成为转化科学家的靶点,他们希望有朝一日能够预防在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病或ALS)以及年龄相关性认知衰退期间发生的突触损伤。它也可能为神经发育和精神疾病(如自闭症和精神分裂症)带来新的见解,这些疾病中大脑的回路精细化过程可能在发育过程中受到了损害。

Schafer博士表示:"大脑由数十亿个细胞组成,这些细胞必须以某种方式相互协调才能实现适当的大脑连接。了解所有这些细胞如何协调是关键。在这里,我们提供了新的视角,揭示了在发育过程中,被称为神经胶质细胞的非神经元细胞如何相互通信以重新连接大脑回路。我们认为这与许多神经退行性和神经发育性疾病有关,这些疾病中大脑回路被不适当地重塑了。"

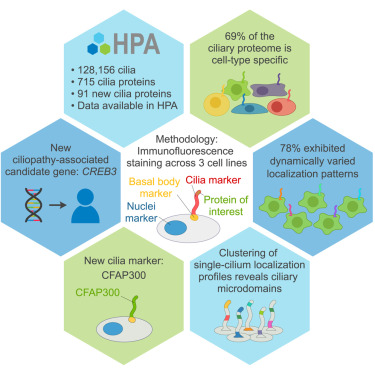

8.Cell:绘制纤毛蛋白图谱有助于了解罕见的儿童疾病和遗传疾病

DOI: 10.1016/j.cell.2025.08.039

几乎每个人类细胞上都附着有一种类似天线的结构,称为初级纤毛。它能感知细胞周围环境,并控制细胞如何响应来自外界的信号。美国和瑞典的新研究绘制并识别了构成这些结构的数百种蛋白质,为未来纤毛生物学、疾病机制和潜在疗法的研究提供了新见解。

研究人员在《细胞》杂志上发表报告称,他们利用先进的成像和基于抗体的技术,绘制了三种人类细胞初级纤毛内部蛋白质的分布图。他们分析了超过12.8万根单独的纤毛,识别出715种蛋白质,这些蛋白质位于纤毛的不同部位,负责感知机械或化学信号(如激素)。这些初级纤毛不同于负责液体或细胞运动的运动纤毛。

研究还确定了一个可能与多种纤毛功能障碍相关疾病有关的基因。这些功能障碍可导致影响身体多个部位的疾病,从大脑、眼睛到肾脏和骨骼。此外,研究人员发现了91种以前从未与纤毛联系起来的蛋白质。

该研究拓展了目前对纤毛的理解,将其视为高度适应性强、功能多样的信息处理器,它们会调整自身的蛋白质组成以适应所属细胞的需求。细胞似乎会定制其纤毛的蛋白质组成,以执行特定的感知任务。这些新发现的纤毛蛋白质激发了许多关于纤毛的新假设。

9.Cell:我国科学家揭示V型CRISPR系统起源背后的功能性RNA分裂机制

DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.004

由中国科学院遗传与发育生物学研究所的高彩霞教授领导的研究人员,与清华大学的刘俊杰副教授及中国科学院动物研究所的张勇教授合作,揭示了V型CRISPR-Cas免疫系统起源的分子创新机制。他们于9月29日发表在《细胞》杂志上的研究结果表明,源自转座子的RNA发生功能分裂是驱动V型CRISPR-Cas免疫系统出现的关键创新。

先前的研究表明,V型Cas12效应蛋白的祖先蛋白是由IS200/605转座子编码的TnpB核酸酶。然而,连接转座子活性和CRISPR免疫的分子机制一直不清楚。

为了探究V型CRISPR-Cas系统的起源,研究人员开发了一种统一的挖掘策略,该策略结合了TnpB和Cas12核酸酶之间共享的催化基序、结构域和序列相似性。

通过搜索原核生物基因组和宏基因组数据库,他们鉴定出146个TnpB样CRISPR相关蛋白。通过系统发育分析、基于AlphaFold的结构预测以及功能元件比较,研究人员最终确定了六个中间分支,统称为TranCs,它们构成了特定TnpB谱系的姊妹群。值得注意的是,分支3、11、12、13和14起源于IS605,而先前报道的分支8起源于IS607,它们代表了TnpB和Cas12之间的关键进化中间体。

功能分析揭示了TranCs独特的双向导RNA机制。研究人员发现,五个TranC系统不仅利用其固有的CRISPR RNA进行DNA靶向,还保留了利用转座子衍生的reRNA来指导DNA切割的祖先能力。这种双重指导能力提供了一个功能性标志,表明TranCs是进化中的中间体。(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。