《科学》:一次治疗管俩月!科学家发现让氯胺酮抗抑郁效果更持久的方法

来源:奇点糕 2025-05-11 10:11

通过抑制双特异性磷酸酶6(DUSP6),可以上调细胞外信号调节激酶(ERK)活性,从而增强氯胺酮诱导的CA3-CA1突触增强,将急性氯胺酮治疗的抗抑郁效果延长2个月。

氯胺酮具有快速抗抑郁作用,单次低剂量氯胺酮静脉注射可以迅速产生抗抑郁作用,并且在部分患者中维持超过一周。

但是,这样的持续时间并不足以完全改善患者生活质量,通常需要反复给药。多次使用氯胺酮会增加副作用风险,造成成瘾倾向。

来自美国范德比尔特大学的研究人员发现了延长氯胺酮抗抑郁作用的方法。

他们发现,通过抑制双特异性磷酸酶6(DUSP6),可以上调细胞外信号调节激酶(ERK)活性,从而增强氯胺酮诱导的CA3-CA1突触增强,将急性氯胺酮治疗的抗抑郁效果延长2个月。

研究发表在《科学》杂志上。

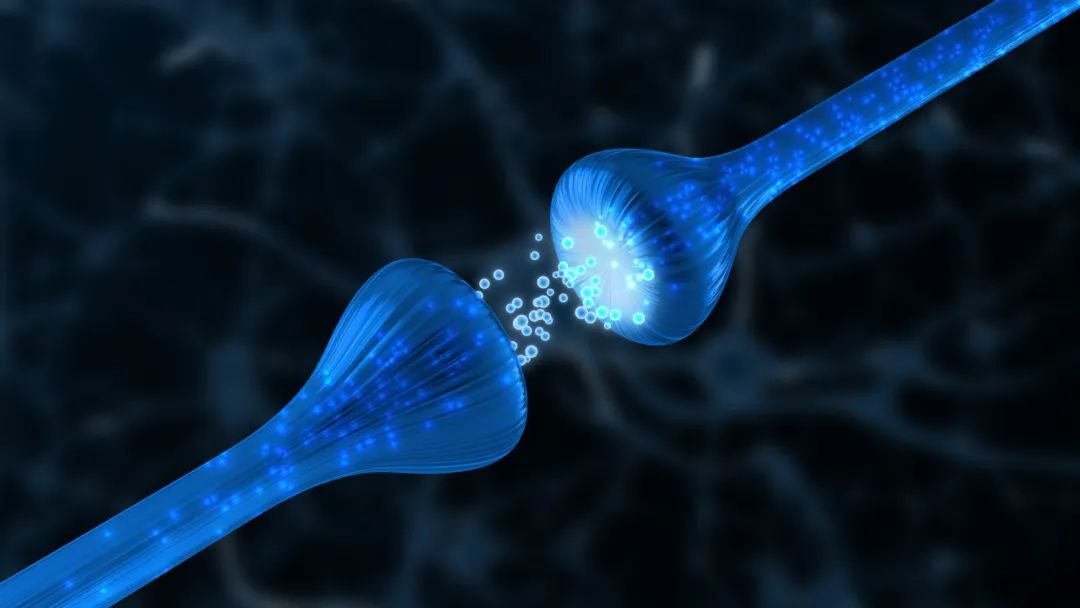

根据现有的研究成果,氯胺酮可以通过增加脑源性神经营养因子(BDNF)及关键突触蛋白的合成发挥抗抑郁作用。BDNF激活受体TrkB,增加海马CA3-CA1的突触可塑性,也与氯胺酮的抗抑郁作用密切相关。

ERK是BDNF-TrkB信号通路的主要下游转导分子,氯胺酮给药后可以迅速在海马中被激活。研究人员首先检测了小鼠腹腔注射氯胺酮(5mg/kg)后海马ERK磷酸化水平,在注射6小时后,海马CA1区ERK活化(p-ERK)显著增加约50%。BCI(DUSP6抑制剂,可以上调ERK活性)与氯胺酮联用,小鼠ERK磷酸化进一步增加。人类受试者中也观察到类似现象。

腹腔给药24小时后,接受氯胺酮或BCI单药治疗的小鼠,CA1区的p-ERK恢复到基线水平,而氯胺酮和BCI联用的小鼠仍然保持着较高的p-ERK水平,比基线升高约25%,CA1区突触显著增强,场兴奋性突触后电位增加约157%,远超单氯胺酮治疗的58.7%。

AMPAR是离子型跨膜谷氨酸受体,介导突触传递并参与突触可塑性。研究人员继续评估了氯胺酮给药后海马CA1区突触后AMPAR变化。结果显示,氯胺酮在给药后2小时快速增加突触表面AMPAR(GluA1和GluA2亚基)表达,但是24小时后,仅在氯胺酮和BCI联合用药下,突触表面AMPAR表达才显著增加。同时,联合用药还促进了突触发生及功能性突触数量的增加。

小鼠的行为也因为ERK活性增强发生变化。在强迫游泳实验和新奇抑制进食实验中,氯胺酮单药治疗产生的抗抑郁效应在给药2周时消失,但是BCI和氯胺酮联合治疗在给药第2周和第4周也保持着显著的抗抑郁效应,无显著性别差异,一直到给药后第8周,联合治疗组小鼠的抑郁症状和焦虑行为依然显著低于氯胺酮单药治疗的小鼠。慢性应激小鼠模型中,BCI增强的ERK活性也延长了氯胺酮的抗抑郁效应。

接下来,研究人员讨论了增强ERK活性诱导的长期突触可塑性和氯胺酮持续作用是否依赖于TrkB-ERK。敲除小鼠TrkB基因,BCI和氯胺酮的联合治疗就不能增强ERK活性或突触可塑性,且没有观察到抗抑郁样行为反应,只有在CA1神经元中存在TrkB时,氯胺酮才能产生持续的抗抑郁效应。

总的来说,研究证明DUSP6可以作为新的分子靶点,通过增强ERK活性和海马CA1区突触可塑性来延长氯胺酮的抗抑郁效果。通过调节下游分子靶点来维持氯胺酮的抗抑郁效应,可以避免多次氯胺酮治疗,同时也说明氯胺酮诱导的细胞内信号通路对于开发长效抗抑郁靶点至关重要。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。