Nat Commun:人类肝癌治疗新曙光!科学家发现“阿喀琉斯之踵”

来源:生物谷原创 2025-05-31 14:19

研究发现,一种名为 VDAC2 的线粒体蛋白可能是肝癌细胞的“阿喀琉斯之踵”,这就为靶向治疗带来了新的希望。

肝癌是全球最常见的恶性肿瘤之一,其中肝细胞癌(HCC,Hepatocellular Carcinoma)是最主要的类型,这种癌症通常进展迅速,患者的5年生存率仅为 15%,传统的治疗方法往往效果不佳,且对正常肝脏组织的损伤较大。

近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为“VDAC2 and Bak scarcity in liver mitochondria enables targeting hepatocarcinoma while sparing hepatocytes”的研究报告中,来自托马斯杰斐逊大学等机构的科学家们通过研究发现,一种名为 VDAC2 的线粒体蛋白可能是肝癌细胞的“阿喀琉斯之踵”,这就为靶向治疗带来了新的希望。

肝癌的高发病率和高死亡率一直是医学界的难题,尽管近年来在癌症治疗领域取得了诸多进展,但肝癌的治疗仍面临巨大挑战。传统的化疗和放疗不仅对癌细胞有杀伤作用,也会对正常细胞造成严重损伤,从而导致患者出现严重的副作用,因此寻找能够特异性靶向癌细胞的治疗方法一直是科学家们的研究重点。

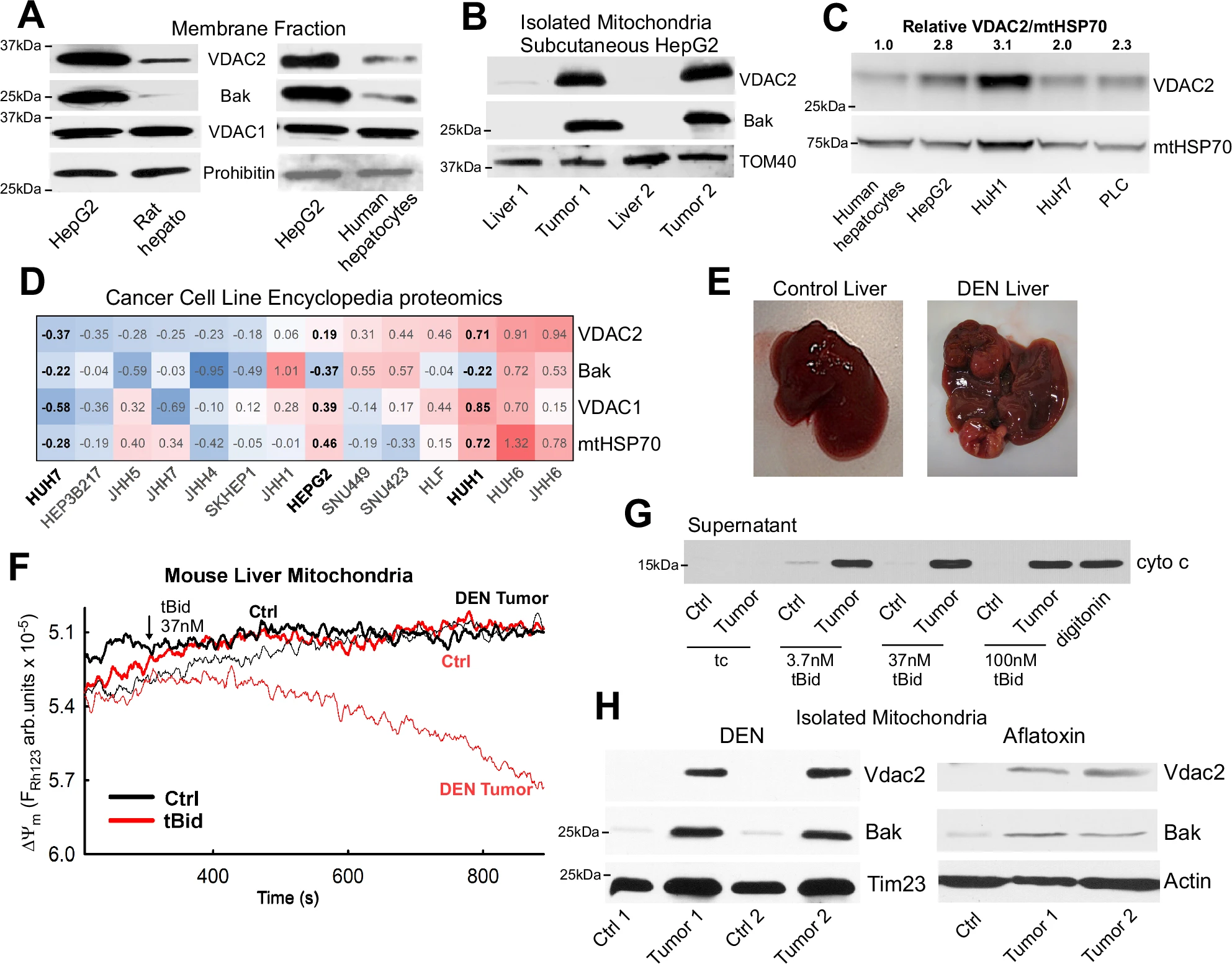

近年来,随着对细胞凋亡机制的深入研究,科学家们发现,线粒体在细胞死亡过程中扮演着关键角色,线粒体不仅是细胞的能量工厂,还在维持细胞健康方面发挥着重要作用,其能通过促进不健康细胞的死亡来保持细胞群体的健康。文章中,研究人员发现,线粒体中的 VDAC2蛋白可能是肝癌治疗的关键。在早期研究中研究者发现,VDAC2 蛋白能招募另一种名为BAK的蛋白,而BAK是线粒体依赖性细胞死亡的关键调节因子;在这项新研究中,研究者进一步研究后发现,肝癌细胞中的VDAC2的表达水平显著高于正常肝细胞,这使得肝癌细胞对BAK依赖的细胞死亡更为敏感。

研究人员通过一系列实验验证了这一发现,研究结果表明,与正常肝细胞相比,肝癌细胞对 tBid(一种能够激活 BAK 的蛋白)诱导的线粒体膜电位丧失和细胞色素c释放更为敏感。这种敏感性与VDAC2的表达水平密切相关,进一步的实验表明,通过基因编辑技术敲除 VDAC2 后,肝癌细胞对tBid的敏感性显著降低,而正常肝细胞则对tBid诱导的细胞死亡则表现出天然的抵抗力。

为了验证VDAC2在肝癌治疗中的潜力,研究人员设计了一种联合治疗策略,即将两种靶向 BAK的药物—S63845(一种Mcl-1抑制剂)和TRAIL(一种能够激活细胞凋亡的配体)联合使用。在体外实验中,这种联合治疗能显著诱导高 VDAC2 表达的肝癌细胞死亡,而对正常肝细胞几乎没有影响。在体内实验中,研究人员将表达荧光素酶的肝癌细胞(WT和 VDAC2敲除型)分别注入小鼠体内,从而形成肿瘤后进行治疗,结果表明,接受S63845和TRAIL联合治疗的小鼠,其机体中的肿瘤生长被显著抑制,而正常肝脏组织未受到明显损伤。相反,VDAC2敲除型肿瘤的小鼠对这种联合治疗无反应,且肿瘤继续生长。

在tBid敏感性的肝脏肿瘤中,VDAC2和Bak的表达量会上升

本文研究不仅揭示了VDAC2在肝癌细胞中的独特作用,还为开发新的靶向治疗策略提供了理论基础。通过特异性靶向作用VDAC2和BAK,研究人员就有望在杀死癌细胞的同时最大限度地减少对正常肝细胞的损伤,这种治疗策略的潜力在于其高度的靶向性和对正常组织的保护作用,这对于提高肝癌患者的生存率和生活质量具有重要意义。

尽管这项研究取得了令人鼓舞的成果,但目前仍处于早期阶段,未来的研究需要进一步探索 VDAC2在原发性和转移性肝癌中的具体作用机制,并验证这种联合治疗策略在更多模型中的效果。此外,研究人员还需要解决如何将这些发现转化为临床应用的问题,比如开发能够特异性靶向VDAC2的药物,并在临床试验中评估其安全性和有效性。

研究者Hajnóczky博士表示,VDAC2 可能是肝癌的“阿喀琉斯之踵”,这就为我们提供了一个可以被治疗性利用的脆弱点,同时还能保留正常的肝细胞。这一发现不仅为肝癌治疗带来了新的希望,也为癌症治疗领域提供了新的思路,随着研究的不断深入,我们有理由相信,针对VDAC2的靶向治疗有望成为未来肝癌治疗的重要手段。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Naghdi, S., Mishra, P., Roy, S.S. et al. VDAC2 and Bak scarcity in liver mitochondria enables targeting hepatocarcinoma while sparing hepatocytes. Nat Commun 16, 2416 (2025). doi:10.1038/s41467-025-56898-4

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。