《自然·遗传学》:迄今最大规模研究发现新帕金森病遗传基因

来源:奇点糕 2024-06-18 09:53

研究人员认为,S71R变异会增强RAB32与LRRK2的相互作用,并通过这种相互作用增加LRRK2的活性,进而驱动帕金森病的发生发展。

由马萨诸塞大学陈医学院John E. Landers领衔的研究团队,在著名期刊《自然·遗传学》上发表一篇重要研究论文[1],为家族性帕金森病研究领域带来了一项突破性进展。

这项迄今为止最大规模的研究发现,RAB32是一个新的帕金森病基因,而且还确定了c.213C>G/p.S71R变异是一种帕金森病家族性遗传的高风险变异(OR=65.5)。此外,他们还揭示了RAB32 S71R变异导致帕金森病的机制。

▲ 论文首页截图

无论是帕金森病还是阿尔茨海默病,找到导致疾病家族性聚集的遗传变异,对于我们认知疾病、寻找潜在治疗靶点有极大的帮助。

在之前的研究中,科学家已经基于家族性研究,发现了7个与帕金森病家族性遗传有关的基因。Landers团队注意到,还没有针对家族性帕金森病病例开展的大规模分析研究。

因此,他们合并了来自16个队列的测序数据,包括2824例家族性帕金森病患者和78683例对照受试者的全外显子组和全基因组测序数据。经过筛选,本研究最终纳入了2184例家族性帕金森病病例(每个家庭有一个受影响个体)和69775例对照受试者。

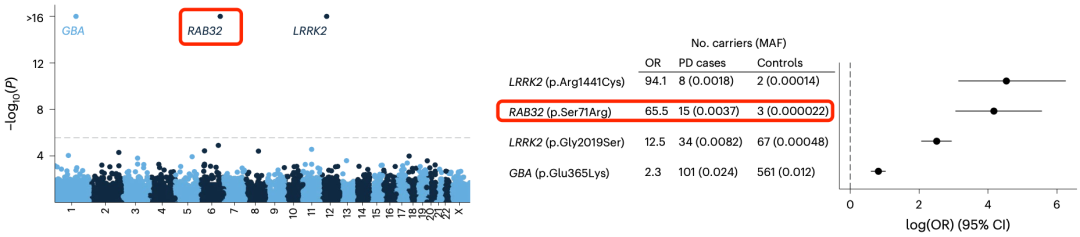

在分析两组受试者的数据之后,他们在3个基因上发现了4个与家族性帕金森病显著相关的突变位点。其中有三个在之前的研究中已经被发现过,它们分别是GBA上的c.1093G>A/p.E365K,LRRK2上的c.6055G>A/p.G2019S和c.4321C>T/p.R1441C。剩下的RAB32上的c.213C>G/p.S71R变异(OR=65.5,P=7.8×10-16),是一个全新的发现。

▲ 新变异出现

在家族性帕金森病患者群体中,研究人员发现了1个纯合RAB32 S71R患者和15个杂合RAB32 S71R患者(0.7%),在对照受试者群体中,只发现了3个杂合RAB32 S71R受试者(0.004%)。

最终,一共有18名帕金森病患者是RAB32 S71R携带者,他们的基因变异均得到桑格测序确认,其中只有1名患者是纯合子(没有证据表明是近亲结婚导致的)。这18名患者的平均发病年龄为56岁,与非携带者无显著差异;而且RAB32 S71R纯合子和杂合子在临床表现上也没有显著差异。

在研究的最后,Landers团队探索了RAB32变异导致家族性帕金森病的潜在机制。过往的研究已经证实,RAB32是小GTP酶RAB家族成员,在调节细胞内囊泡转运方面发挥着关键作用;而且RAB家族成员是帕金森病关键蛋白LRRK2的底物或调节因子。

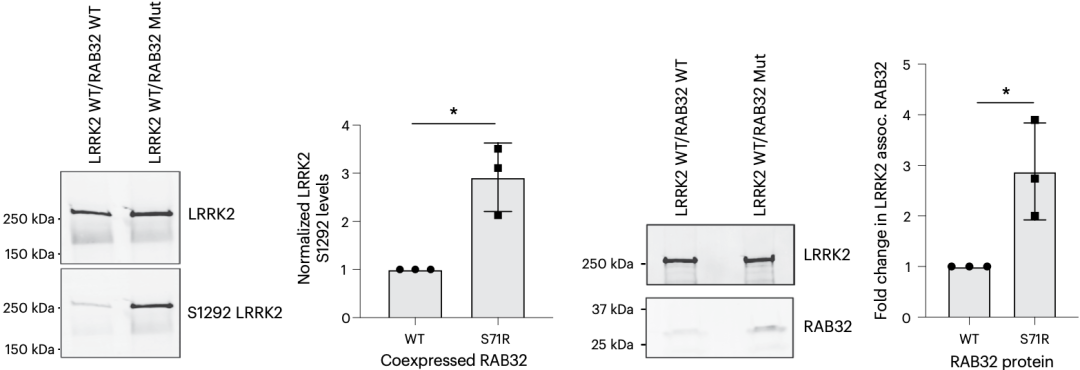

他们基于细胞实验发现,表达突变型RAB32 S71R细胞中LRRK2 S1292磷酸化水平是表达野生型RAB32细胞的约三倍(P=0.02);而且LRRK2和RAB32 S71R之间的相互作用也是野生型的三倍(P=0.034)。

基于以上研究结果,研究人员认为,S71R变异会增强RAB32与LRRK2的相互作用,并通过这种相互作用增加LRRK2的活性,进而驱动帕金森病的发生发展。

▲ RAB32 S71R的潜在机制

值得注意的是,美国佛罗里达大学Matthew J Farrer团队几乎同期在《柳叶刀·神经病学》杂志上发表的病例研究也表明,RAB32 S71R是帕金森病的新遗传因子,是通过激活LRRK2发挥作用[2]。

将这两个研究放在一起,进一步证实了RAB32 S71R是帕金森病的可遗传致病因素。好消息是,目前作用于LRRK2的帕金森病药物正处于临床研究阶段,或许有必要在这些临床研究中探索LRRK2抑制剂对于RAB32 S71R突变的患者是否也有治疗效果。

对于那些有个人基因组数据的朋友而言,现在或许可以查查自己有没有携带这个基因变异了。

参考文献:

[1].Hop PJ, Lai D, Keagle PJ, et al. Systematic rare variant analyses identify RAB32 as a susceptibility gene for familial Parkinson's disease. Nat Genet. Published online June 10, 2024. doi:10.1038/s41588-024-01787-7

[2].Gustavsson EK, Follett J, Trinh J, et al. RAB32 Ser71Arg in autosomal dominant Parkinson's disease: linkage, association, and functional analyses. Lancet Neurol. 2024;23(6):603-614. doi:10.1016/S1474-4422(24)00121-2

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。