运动受伤关节疼?J Nanobiotechnology最新研究用单个BMSC软骨类器官,借天然血管环境修复受损骨软骨

来源:生物谷原创 2025-05-26 09:38

本研究利用单个骨髓间充质干细胞衍生的软骨类器官,借助骨软骨组织自然血管化梯度,实现了梯度异质性骨软骨再生,验证了该策略的可行性与有效性,为相关修复提供新途径。

在日常生活中,关节损伤十分常见,像运动时的意外扭伤、老年人的关节退变等,都可能引发骨软骨损伤。骨软骨损伤若不及时有效修复,会严重影响关节功能,降低生活质量。目前,骨软骨损伤的修复一直是医学领域的一大挑战,传统治疗方法难以实现软骨和软骨下骨的梯度异质性再生。

不过,近期发表于J Nanobiotechnology的一项研究Single BMSC-derived cartilage organoids for gradient heterogeneous osteochondral regeneration by leveraging native vascular microenvironment,为这一难题的攻克带来了新的曙光。

该研究聚焦于利用单个骨髓间充质干细胞(BMSC)衍生的软骨类器官,借助骨软骨组织内自然的血管化梯度,实现梯度异质性骨软骨再生。研究人员首先从兔子体内成功分离出BMSCs,并通过体外三维软骨诱导培养,获得了软骨类器官。

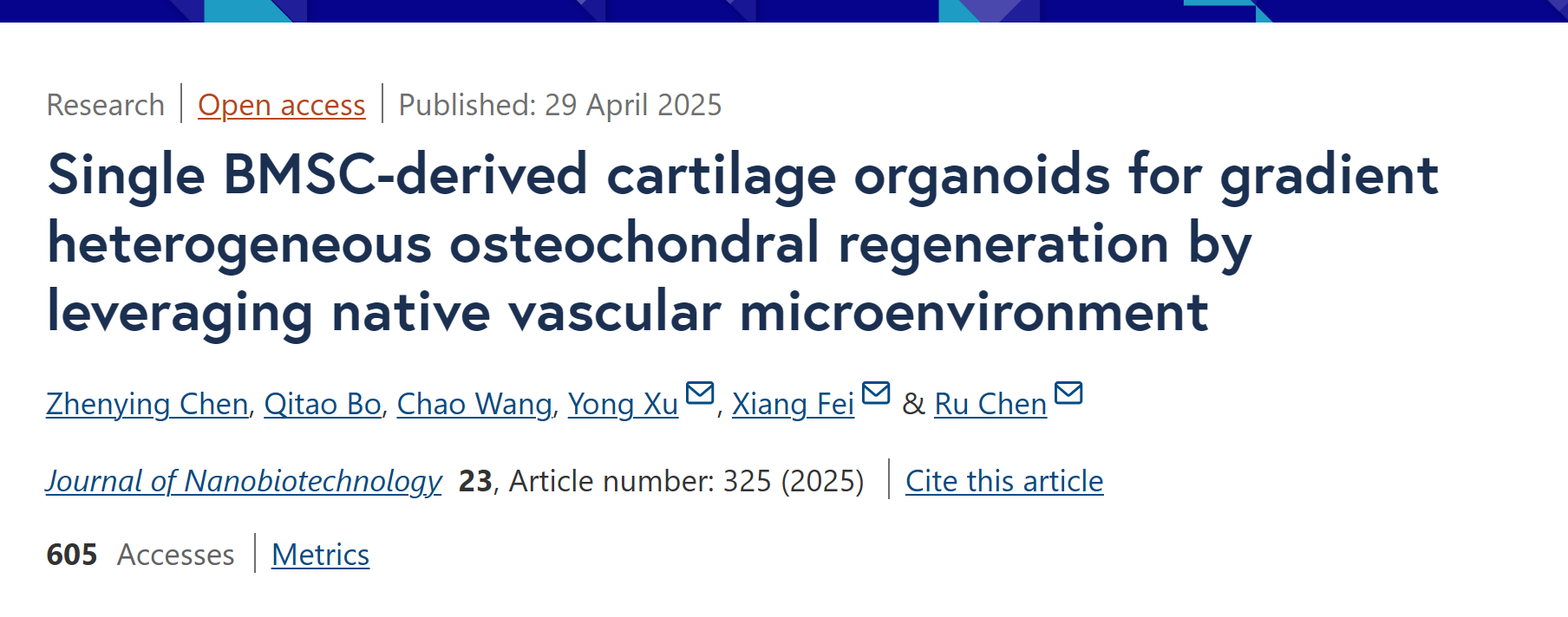

图 1 兔源骨髓间充质干细胞的分离与鉴定

在研究结果方面,多个关键发现令人振奋。在BMSCs的特性研究中,通过对不同代次BMSCs的观察和分析发现,随着传代次数增加,BMSCs的干性逐渐下降。P0代BMSCs在培养过程中,从第3天开始贴壁,到第12天完全铺满培养瓶底,呈三角形、纺锤形或梭形。P2-P3代BMSCs的细胞骨架形态均匀且伸展良好,但P4代开始出现形态收缩,P5-P6代收缩更为严重。表面标志物检测显示,MSC相关标志物CD29和CD44的表达随传代逐渐降低,造血相关标志物CD34和CD45始终维持低表达,且在P3代时已显著降低。同时,P0-P3代BMSCs的成骨和成软骨分化能力较强,之后逐渐减弱。综合这些结果,研究人员选择P3代BMSCs用于后续实验。

在软骨类器官的培养和特性研究中,3D培养体系展现出明显优势。与传统2D培养相比,3D培养的BMSCs能够自组装形成软骨类器官,细胞活力更高、增殖能力更强,细胞骨架形态也更有利于维持干细胞特性。培养28天后,3D培养的软骨类器官直径逐渐增大,从第2天的23.38 ± 2.20μm增长到第28天的190.29 ± 29.17μm,且软骨特异性标志物聚集蛋白聚糖、Sox9和COL II的表达显著增加,GAG和COL II的含量也随培养时间上升,证实了软骨类器官构建成功。

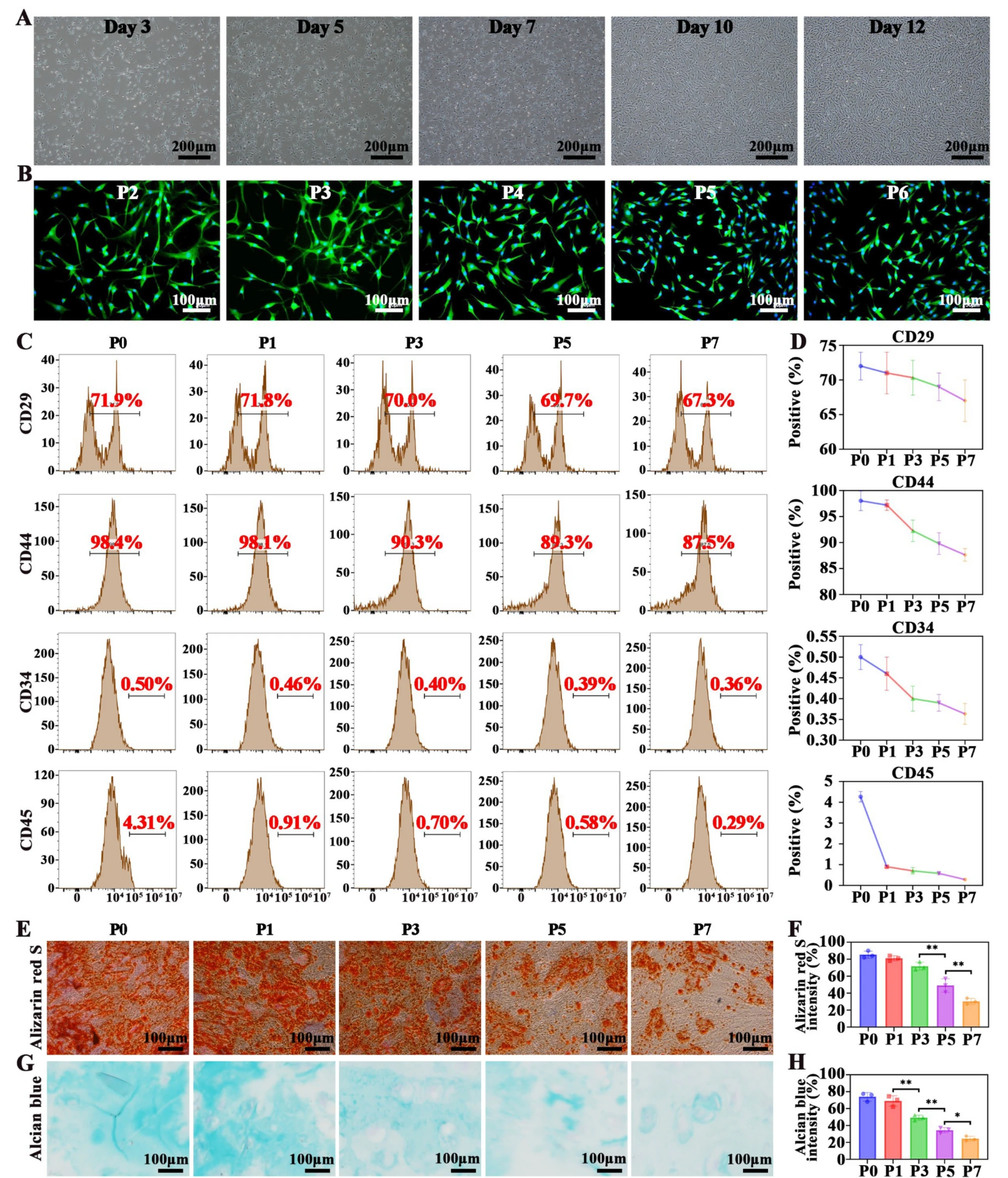

研究还深入探讨了血管微环境对软骨类器官分化的影响。体外实验中,添加血管内皮生长因子(VEGF)模拟血管微环境,结果显示,与未添加VEGF的组相比,添加VEGF的组中软骨类器官的肥大相关基因Col10a1和Mmp13表达显著上调,软骨形成相关基因Col2a1和Sox9表达下调。这表明血管微环境能引导软骨类器官向成骨方向分化,而无血管微环境则有利于软骨形成。体内实验通过在裸鼠皮下植入双层organoid/GelMA复合物进一步验证了这一结论。在植入4周后,未添加阿昔替尼(Axitinib,一种抗血管生成药物)的层中,骨组织再生明显,而添加Axitinib的层则主要为软骨组织再生。

图 2 血管内皮生长因子(VEGF)存在下软骨类器官的体外肥大潜能

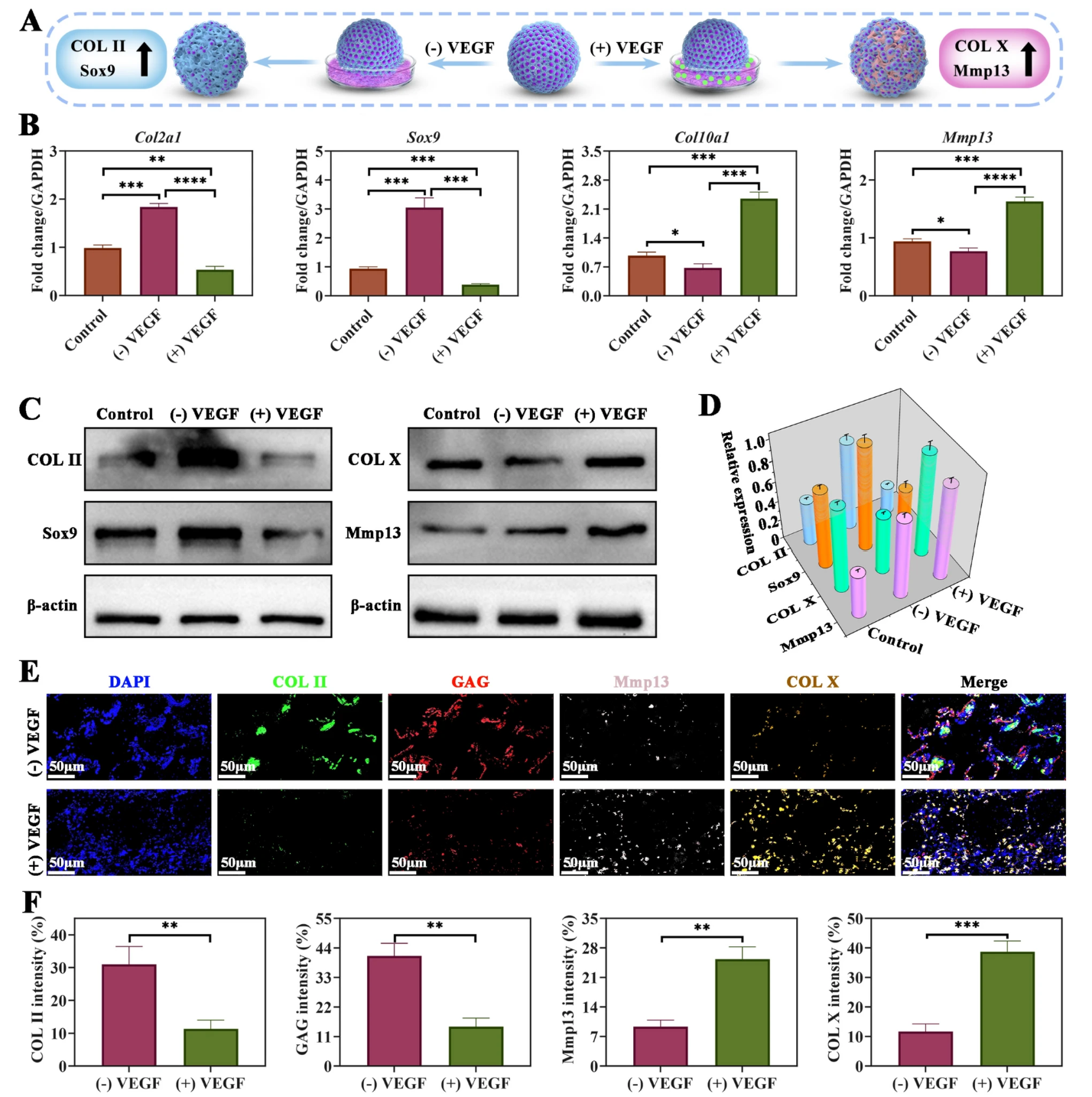

最后,研究人员在兔骨软骨缺损(OCD)模型中进行实验。将organoid/GelMA圆柱体植入兔膝关节的OCD模型中,12周后发现,与空白组和单纯GelMA圆柱体植入组相比,organoid/GelMA圆柱体植入组的组织修复效果最佳。该组新形成的组织与周围天然软骨无缝融合,ICRS组织学评分最高,骨小梁数量和骨体积分数等指标也显示出更好的骨软骨再生效果。同时,对主要器官的组织学分析和血液检测表明,organoid/GelMA圆柱体在体内使用具有良好的生物安全性。

图 3 在兔骨软骨缺损(OCD)模型中,由梯度血管微环境引导的organoid/GelMA圆柱体实现梯度异质性骨软骨再生

综上所述,这项研究成功证明了利用单个BMSC衍生的软骨类器官实现梯度异质性骨软骨再生的可行性和有效性。通过巧妙借助骨软骨组织内自然的血管化梯度,研究人员成功引导软骨类器官在不同微环境下分别向软骨细胞和成骨细胞分化,实现了软骨和骨的同时再生。这一研究成果为骨软骨损伤的修复提供了全新的策略,有望推动再生医学和组织工程领域的进一步发展,为广大骨软骨损伤患者带来康复的新希望。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Chen Z, Bo Q, Wang C, Xu Y, Fei X, Chen R. Single BMSC-derived cartilage organoids for gradient heterogeneous osteochondral regeneration by leveraging native vascular microenvironment. J Nanobiotechnology. 2025;23(1):325. Published 2025 Apr 29. doi:10.1186/s12951-025-03403-0

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。