盘点:2022年终盘点:中国科学家重磅级研究成果解读

来源:生物谷原创 2022-12-27 14:32

时至岁末,2022年已经接近尾声,迎接我们的将是崭新的2023年,2022年中国科学家依旧在国际多个著名杂志上发表了很多重磅级的研究成果,本文中小编就对本年度中国科学家们取得的重要研究成果进行整理,分

时至岁末,2022年已经接近尾声,迎接我们的将是崭新的2023年,2022年中国科学家依旧在国际多个著名杂志上发表了很多重磅级的研究成果,本文中小编就对本年度中国科学家们取得的重要研究成果进行整理,分享给大家!

【1】Sci Transl Med:新进展!中国科学家开发出一种用于对肝癌进行液体活检的新方法!

PEI WANG,QIANQIAN SONG,JIE REN,et al. Simultaneous analysis of mutations and methylations in circulating cell-free DNA for hepatocellular carcinoma detection,Science Translational Medicine (2022). doi:10.1126/scitranslmed.abp8704

基于无细胞DNA(cfDNA)的液体活检技术是一种有望对癌症实现早期诊断的手段,然而该技术所面临的主要障碍就是从一次抽血中所获得的cfDNA的水平非常有限,这或许就限制了大部分样本用于突变或甲基化的相关测试。近日,一篇发表在国际杂志Science Translational Medicine上题为“Simultaneous analysis of mutations and methylations in circulating cell-free DNA for hepatocellular carcinoma detection”的研究报告中,来自北京协和医学院和北京泛生子医学检验实验室等机构的科学家们通过研究开发了一种能对肝癌进行液体活检的新方法。

中国科学家开发出一种用于对肝癌进行液体活检的新方法。

图片来源:Science Translational Medicine (2022). DOI:10.1126/scitranslmed.abp8704

对患者机体的癌变肿瘤进行检测往往会给患者带来一定程度的疼痛或不适感,而比如一些皮肤或乳腺中的肿瘤能利用最小的创口对其进行活检;从另一方面来讲,诸如在肺部、膀胱或肝脏中的肿瘤则需要进行更多侵入性的操作,为此研究人员一直在寻找新方法来对这些癌症进行更好的诊断。

其中一种方法就是利用液体样本,比如血液、尿液、精液或唾液,并对其进行间接检测;间接检测主要涉及在液体样本中寻找不属于细胞的物质,通常情况下,这些测试主要包括寻找从含有DNA的肿瘤中寻找其所脱落的物质,而对这种材料的检测就被称为无细胞DNA癌症检测技术(cfDNA,cell-free DNA cancer tests),但不幸的是,大部分用于进行这些检测所开发的方法都需要大量的液体,这对于患者和实验室专业技术人员而言都是非常麻烦的,在这项研究中,来自中国的研究人员就开发出了一种新方法。综上,本文研究结果提供了一个关于肝细胞癌病例和高风险非肝细胞癌个体的遗传和表观遗传学改变的综合全面的数据库。

【2】JAMA Network Open:中国科学家开发出能帮助预测个体患痴呆症风险的新型工具

Lina Ren,Junxian Liang,Feng Wan,et al Development of a Clinical Risk Score Prediction Tool for 5-,9-,and 13-Year Risk of Dementia,JAMA Network Open (2022).doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.42596

如今,尽管研究人员在研究痴呆症的发病原因以及开发预防痴呆症的策略方面投入了大量精力、金钱和时间,但目前针对痴呆症仍然并没有有效的疗法,而识别痴呆症的临床前风险因素或许有望帮助预防或减缓机体痴呆症的进展。近日,一篇发表在国际杂志JAMA Network Open上题为“Development of a Clinical Risk Score Prediction Tool for 5-, 9-, and 13-Year Risk of Dementia”的研究报告中,来自中国深圳市康宁医院等机构的科学家们通过研究开发了一种新型的风险评分工具,其或能准确预测一个人13年的痴呆症风险。

研究者Lina Ren表示,我们通过研究利用来自英国444,695名个体的诊断研究数据开发出了一种痴呆症点风险评分预测模型(a point risk score prediction model);研究人员发现,在13年的随访期间(参与者的平均基线年龄为56.2岁),男性参与者痴呆症的发生率为0.7%,女性则为0.5%,在训练集中,最终的多变量Cox比例危害回归模型的C统计量为男性0.86,女性为0.85;而在测试数据集中,男性为0.85,女性为0.87。

研究者表示,一些可修饰的风险和保护因素在男性和女性之间是相似的,但其也表现出了独立的风险因素,而根据加权的人口归因分数,男性患痴呆症的比例为31.7%,女性患痴呆症的比例为53.35%;而风险评分模型的总分值在男性中位-18-30,而在女性中则为-17-30,对于这两种性别而言,风险评分模型对于个体13年的痴呆症风险的预测准确率几乎为100%。

综上,这项诊断性研究的结果表明,研究人员开发的这种新型风险评分工具或能用来进行个体痴呆症风险的预测,并帮助个体识别其潜在的风险状况和因素,并能为预防和减缓痴呆症发生采取的精确和及时的行动提供一定的技术指导。

【3】Science:中国科学家揭示人类卵母细胞无中心体纺锤体组装机制

TIANYU WU,JIE DONG,JING FU,et al. The mechanism of acentrosomal spindle assembly in human oocytes,Science,2022,doi:10.1126/science.abq7361.

纺锤体组装对于确保减数分裂和有丝分裂中染色体的准确传递至关重要。在体细胞中,有丝分裂纺锤体组装是由重复的中心体(centrosome)介导的,但许多物种的卵母细胞中没有典型的中心体。在啮齿类动物中,无中心体微管组织中心(acentriolar microtubule organizing centers,aMTOC)负责减数分裂纺锤体组装,但长期以来人们认为人类卵母细胞在减数分裂纺锤体上缺乏显著的aMTOC,而且人类卵母细胞中无中心体纺锤体组装的确切机制一直不清楚。

为了确定驱动人类卵母细胞中纺锤体微管成核的潜在蛋白,近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“The mechanism of acentrosomal spindle assembly in human oocytes”的研究报告中,来自中国复旦大学和上海交通大学的研究人员通过免疫荧光或三维高分辨率活细胞成像在2000多个人类卵母细胞中系统地定位了86种人类中心体和微管相关蛋白。他们随后跟踪了在细胞核膜分解(nuclear envelope breakdown,NEBD)前后不同时间点上确定的微管成核物(microtubule nucleator)的动态迁移。他们进一步下调了相应的蛋白,以确认它们在微管核和纺锤体组装中的作用。鉴于纺锤体微管成核缺陷会导致纺锤体组装受损和卵母细胞成熟异常,他们在1394名存在卵母细胞成熟阻滞的不孕女性患者队列中筛选了编码微管成核物组分的基因发生的突变。

这项新的研究表明人类卵母细胞拥有一种类似aMTOC的结构,即huoMTOC,它是微管成核的主要位点,也是纺锤体组装所必需的。与小鼠卵母细胞中的aMTOC相比,huoMTOC在数量、定位和组成方面显示出截然不同的特征。这些发现表明人类卵母细胞已经进化出一种不同的微管成核和纺锤体组装的启动机制。这些作者发现TACC3突变通过破坏huoMTOC的结构导致纺锤体组装缺陷,从而导致临床上卵母细胞成熟阻滞。这表明huoMTOC可能是评估人类卵母细胞质量的一种重要的生物标志物。研究人员对huoMTOC的发现为人类卵母细胞中微管成核和纺锤体组装的生理机制提供了深入的了解。这些发现也增强了科学家们对卵母细胞成熟阻滞的病理机制的理解。

【4】Cell:中国科学家揭示人类μ型阿片受体识别吗啡和芬太尼的分子机制

Youwen Zhuang,Yue Wang,Bingqing He et al. Molecular recognition of morphine and fentanyl by the human μ-opioid receptor,Cell,2022,doi:10.1016/j.cell.2022.09.041.

疼痛,尤其是慢性疼痛,是一种常见的神经系统现象。最常见的慢性疼痛包括腰痛、关节炎疼痛、偏头痛和癌症疼痛---所有这些都严重影响人们的身体和精神健康。阿片类药物,如吗啡和芬太尼(fentanyl),是目前使用最广泛的强效止痛药物。它们通过作用于称为阿片类受体(opioid receptor)的G蛋白偶联受体而产生镇痛效果。临床上使用的大多数阿片类药物都是μ型阿片受体(μ opioid receptor,μOR)的激动剂。使用阿片类药物会引起许多副作用,包括成瘾、呼吸抑制和便秘。

近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Molecular recognition of morphine and fentanyl by the human μ-opioid receptor”的研究报告中,来自中国科学院上海药物研究所的研究人员报告并分析了诸如芬太尼、吗啡和奥利替丁(oliceridine)之类的阿片类镇痛剂激活的人类μOR的高分辨率低温电镜(cryo-EM)结构,从而首次揭示了芬太尼和吗啡诱发μOR的识别和激活机制。

这些作者首先获得了人类μOR与平衡激动剂(比如芬太尼、吗啡)和拟肽Tyr-D-Ala-Gly-N-Me-Phe-Gly-ol(DAMGO)结合在一起时的三维结构。这些激动剂同时表现出G蛋白和arrestin的信号传导活性。他们还解析出μOR与G蛋白偏向性激动剂(比如TRV130、SR17018和PZM21)结合在一起时的三维结构。他们随后通过细胞水平的功能分析和分子动力学模拟分析了μOR在不同信号激动剂激活下的信号传导特性。他们的结果显示,与吗啡相比,芬太尼在μOR的细胞外侧TM2和TM3周围占据了一个额外的结合口袋。

这项新的研究提供了对芬太尼及其类似物的结构-活性关系的深入了解。它还通过组合使用多种功能分析和分子动力学模拟,增加了对μOR的偏向激动性和配体选择性的分子理解。它加深了对μOR信号传导的调节机制的理解,并可能促进开发副作用更小的下一代阿片类镇痛药。

【5】Neuron:中国科学家领衔揭示先天免疫反应促进轴突再生机制

Xu Wang,Chao Yang,Xuejie Wang,et al. Driving axon regeneration by orchestrating neuronal and non-neuronal innate immune responses via the IFNγ-cGAS-STING axis,Neuron,2022, doi:10.1016/j.neuron.2022.10.028.

中枢神经系统遭受损伤,例如在脊髓损伤的情况下,可导致感觉功能和运动功能的永久性丧失。这是因为被切断的轴突无法再生。到今天为止,帮助这些患者恢复运动能力的治疗选择非常有限。科学家们一直在探索让被切断的轴突再生的方法,以期开发出长期可行的治疗方法。

近日,一篇发表在国际杂志Neuron题为“Driving axon regeneration by orchestrating neuronal and non-neuronal innate immune responses via the IFNγ-cGAS-STING axis”的研究报告中,来自中国香港科技大学等机构的科学家们以小鼠为研究对象进行研究揭开了被切断的轴突再生过程中的一些复杂问题。文章中,他们发现,剔除神经元中的PTPN2(一种编码磷酸酶的基因)可以促使轴突再生。当与II型干扰素IFNγ结合时,它可以进一步加快这种再生过程并提高轴突再生的数量。

人类神经系统由两部分组成,即中枢神经系统和外周神经系统。与中枢神经系统不同,外周神经系统在受伤后有更强的自我再生和修复能力。科学家们还没有完全理解这种自我修复和外周神经系统内在免疫机制之间的关系。在这项新的研究中,这些作者想要解决的两个谜团是免疫相关的信号传导通路如何影响受伤后的神经元,以及它们是否能直接促进轴突再生。这项新的研究正在为寻找治疗脊髓损伤等挑战性疾病的解决方案提供进一步的新见解,其中针对这些疾病的一种潜在的治疗方案是将几种不同的信号传导通路连接起来。

【6】Cell:中国科学家揭示吃了受感染食物后呕吐的神经通路

Zhiyong Xie,Xianying Zhang,Miao Zhaoet al. The gut-to-brain axis for toxin-induced defensive responses,Cell,2022,doi:10.1016/j.cell.2022.10.001.

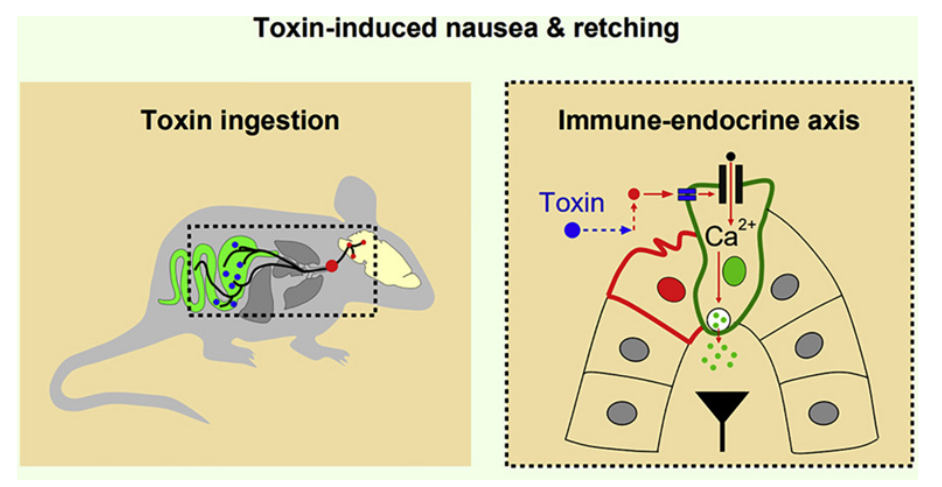

吃了被污染的食物后有呕吐的冲动是身体摆脱细菌毒素的自然防御反应。然而,我们的大脑在检测到病菌后如何启动这一生物反应的过程仍然难以捉摸。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“The gut-to-brain axis for toxin-induced defensive responses”的研究报告中,来自中国北京生命科学研究所等机构的研究人员首次绘制了小鼠从肠道到大脑的防御反应的详细神经通路。这一发现可能有助于科学家们为接受化疗的癌症患者开发更好的抗恶心药物。

图片来源:Cell, 2022, doi:10.1016/j.cell.2022.10.001。

许多食源性细菌被摄入后在宿主体内产生毒素。大脑在感觉到它们的存在后,将启动包括呕吐和恶心在内的一系列生物反应以摆脱这些毒素,并对味道或外观相同的食物产生厌恶。研究者Peng Cao博士说,“但是关于这种信号如何从肠道传输到大脑的细节并不清楚,因为科学家们无法在小鼠身上研究这个过程。”啮齿动物不能呕吐,可能是因为它们的食道很长,而且与它们的身体大小相比,肌肉力量较弱。因此,科学家们一直在研究狗和猫等其他动物的呕吐,但这些动物没有得到全面的研究,因此未能揭示恶心和呕吐的机制。

Cao和他的团队注意到,虽然小鼠不会呕吐,但它们会干呕---这意味着它们也会有呕吐的冲动,但不会吐出来。该团队发现,在接受了葡萄球菌肠毒素A(Staphylococcal enterotoxin A, SEA)后,小鼠出现了不正常的张嘴现象,其中SEA是一种由金黄色葡萄球菌产生的常见细菌毒素,也会在人类身上导致食源性疾病。接受SEA的小鼠张嘴的角度比在对照组小鼠观察到的要宽,因为对照组小鼠接受的是盐水。此外,在张嘴期间,接受SEA处理的小鼠的隔膜肌肉和腹部肌肉同时收缩,这是在狗呕吐时观察到的模式。在正常呼吸期间,动物的隔膜肌肉和腹部肌肉会交替收缩。

【7】Science:中国科学家开发出一种能在短短两小时内在小鼠体内产生抗抑郁效果的新药物

NAN SUN,YA-JUAN QIN,CHU XU,et al. Design of fast-onset antidepressant by dissociating SERT from nNOS in the DRN,Science,2022,doi:10.1126/science.abo3566.

近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Design of fast-onset antidepressant by dissociating SERT from nNOS in the DRN”的研究报告中,来自中国南京医科大学的研究人员开发出一种新的抗抑郁药物,在短短两个小时内就能在小鼠体内产生抗抑郁效果,文章中,研究者描述了他们治疗抑郁症的新方法。

慢性抑郁症是最常见的精神疾病形式之一,医学家们一直在努力寻找一种治愈它的方法。大多数用于治疗这种疾病的药物是血清素再摄取抑制剂(serotonin reuptake inhibitor),它们通过靶向血清素转运体(serotonin transporter,SERT)来减少抑郁症---它们一般被称为SERT靶向药物。它们通过提高大脑中血清素的水平而发挥作用。不幸的是,这类药物可能需要许多星期才能产生影响,而且它们还可能产生严重的副作用,例如增加自杀的风险。在这项新的研究中,这些作者采取了一种新的方法---将SERT和一种叫做神经元一氧化氮合酶(neuronal nitric oxide synthase, nNOS)的酶分离。

这些作者想知道,如果小鼠大脑中的血清素与nNOS脱离关系会发生什么。他们认为,这可能会导致大脑的一个部分---中缝背核(dorsal raphe nucleus,DRN )中---的血清素含量减少,而另一个部分---内侧前额叶皮层(medial prefrontal cortex)---中的血清素含量增加。他们推测,所产生的结果应该是抑郁症的症状迅速改善。综上,本文研究结果表明,将SERT和nNos分离作为对抗抑郁症的一种手段也应该避免其他治疗抑郁症的方法中常见的副作用。

【8】Nature:中国科学家揭示蛋白TANGO2调节细胞中的血红素转运机制

Fengxiu Sun,Zhenzhen Zhao,Mathilda M Willoughby,et al. HRG-9 homologues regulate haem trafficking from haem-enriched compartments. Nature,2022,doi:10.1038/s41586-022-05347-z.

血红素是使血液呈现红色的含铁分子,对生命来说是必不可少的。然而,具有讽刺意味的是,如果处理不当,它可能具有相当的毒性。事实上,许多疾病---从各种癌症到心血管疾病---都与血红素稳态的缺陷有关。几十年来,人们一直知道血红素的生物合成和降解方式,但它是如何从合成和储存地点被调动到细胞中使用的却不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“HRG-9 homologues regulate haem trafficking from haem-enriched compartments”的研究报告中,来自中国浙江大学等机构的科学家们通过研究开发出新的工具和方法来对生物系统中的血红素进行成像、监测和探测,以研究有机体如何处理这种重要但有潜在细胞毒性的代谢物。

这些作者发现了一种以前未被描述的蛋白HRG-9(也称为TANGO2),它有助于将血红素从合成或储存地点调动起来用于代谢。这一确保血红素被生物利用的新蛋白的发现可能成为许多疾病背景下的一种新的治疗靶标---要么限制血红素,使细胞缺乏这种必要的营养物,要么导致血红素过度积累并使它对细胞产生毒性。这些作者指出由于TANGO2基因的突变导致了一类以发育迟缓和代谢缺陷为特征的遗传性疾病,他们发现TANGO2在血红素稳态中起作用,这表明以血红素为中心的疗法的开发可能会治疗这类疾病。

研究人员希望,了解血红素的转运机制将提供关于血红素如何在整个细胞内安全转运的线索。它还可能启发新的治疗策略,以治疗与血红素失调有关的疾病,包括贫血、卟啉症以及某些神经退行性疾病和心血管疾病。

【9】Science:中国科学家揭示结核分枝杆菌通过分泌蛋白PtpB劫持泛素来抑制宿主免疫反应

QIYAO CHAI,SHANSHAN YU,YANZHAO ZHONG,et al. A bacterial phospholipid phosphatase inhibits host pyroptosis by hijacking ubiquitin. Science,2022,doi:10.1126/science.abq0132.

结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis,Mtb)是结核病(TB)的致病菌,仍然是对全世界公共卫生的主要传染病威胁。据估计,它已经感染了20~30亿人,每年造成约150万人死亡。

近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“A bacterial phospholipid phosphatase inhibits host pyroptosis by hijacking ubiquitin”的研究报告中,来自中国科学院微生物研究所等机构的研究人员描述了一种以前未定义的途径,通过该途径,Mtb抵消了宿主的免疫力。具体来说,他们将已知的Mtb蛋白酪氨酸磷酸酶PtpB确定为一种通过劫持宿主泛素(ubiquitin)来抑制宿主炎性体-细胞焦亡(inflammasome-pyroptosis)途径的磷脂磷酸酶(phospholipid phosphatase)。

在这项新的研究中,刘翠华教授课题组检查了Mtb的全基因组,以预测具有可能直接靶向宿主因子的真核生物样基序或结构域的分泌性真核生物样蛋白(eukaryotic-like protein,即类似真核生物的蛋白)。通过使用炎性体重组系统来筛选炎性体-细胞焦亡途径的抑制剂,这些Mtb效应蛋白随后接受了进一步的实验分析。在201种预测的Mtb分泌的真核生物样蛋白中,这些作者发现PtpB是一种关键的细菌效应蛋白,而且Mtb大量分泌PtpB,以抑制NLRP3和AIM2炎性体途径。

随后的实验证实PtpB抑制了GSDMD依赖的细胞因子释放和细胞焦亡,以促进Mtb在巨噬细胞内的生存。从机制上讲,Mtb分泌的PtpB靶向宿主质膜上的磷脂酰肌醇-4-单磷酸(PI4P)和磷脂酰肌醇-(4,5)-二磷酸[PI(4,5)P2]并让PI4P和PI(4,5)P2去磷酸化,以抑制GSDMD的N端裂解片段(GSDMD-N)的膜定位,从而阻止GSDMD介导的免疫反应。这项新的研究揭示了一种以前未被认识的策略,即病原菌通过改变宿主的膜组成来抑制细胞焦亡和对抗宿主的免疫力。这一发现可能会导致通过靶向PtpB-Ub-phospholipid-pyroptosis轴来开发一种潜在的结核病治疗方法。

【10】Science:中国科学家首次解析出人类苦味受体TAS2R46的三维结构

WEIXIU XU,LIJIE WU,SHENHUI LIU,et al. Structure basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46. Science,2022,doi:10.1126/science.abo1633.

近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46”的研究报告中,来自中国上海科技大学和中国科学院昆明植物研究所的研究人员确定并分析了人类苦味受体TAS2R46在马钱子碱结合形式或apo形式时与G蛋白结合在一起时的低温电镜结构,首次提供了人类味觉受体的三维结构图。

这些作者披露了TAS2R46的几个特征,包括与已知GPCR相比较的独特受体结构、一个新的“切换开关”、激活相关的基序以及迷你G蛋白---味蛋白(gustducin)---的预偶联。与此同时,他们还揭示了马钱子碱(strychnine)在TAS2R46中的结合模式。马钱子碱是一种有毒的苦味生物碱,从马钱子的种子中提取,在传统中药中被用作治疗消化不良和疼痛的草药。通过比较apo形式和马钱子碱结合形式的结构之间的构象变化,这些作者发现TAS2R46的细胞外部分是动态的,而细胞内部分则更加静态。此外,一个新的切换开关残基Y2416.48T被确定用于TAS2R46的激活。这些特征表明TAS2R46的配体识别和激活过程可能多种多样。

最后,研究者表示,更重要的是,苦味受体与其他GPCR显示出较低的序列一致性(<20%),并被归类为一个独立的T类GPCR亚家族,这是GPCR的最后一个无结构的类型。这项新的研究提供了对T类GPCR的分子特征的新见解,并增强了我们对整个GPCR家族的理解。我希望我们的研究能够帮助人们理解苦味感知和信号传导背后的生物学。”

【11】Science:中国科学家揭示蛋白FXR1的液-液相分离通过激活生殖颗粒中储存的mRNA翻译来驱动精子的形成

JUN-YAN KANG,ZE WEN,DUO PAN,et al. LLPS of FXR1 drives spermiogenesis by activating translation of stored mRNAs. Science,2022,doi:10.1126/science.abj6647.

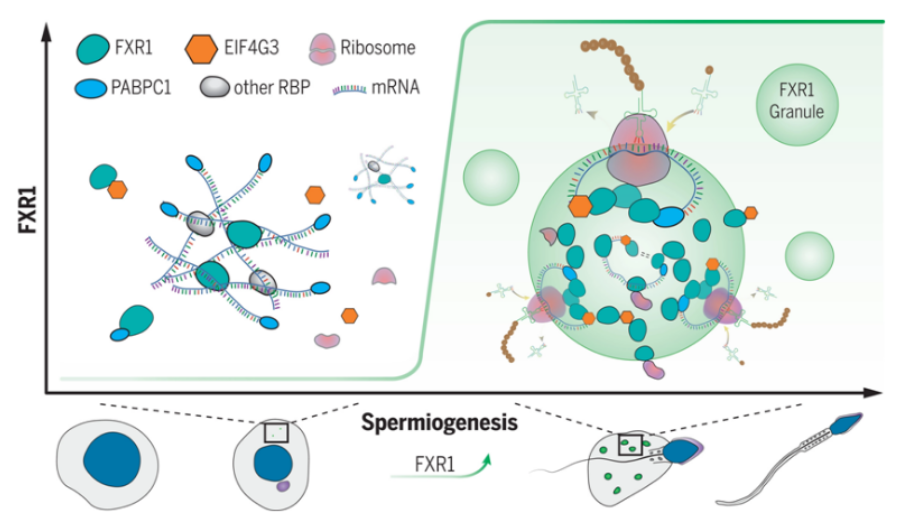

在哺乳动物中,精子发生(减数分裂后的雄性生殖细胞分化)是一个高度协调的发育过程,由一组统称为精子发生基因的基因控制。鉴于精子发生过程中的核凝聚会逐渐停止转录,精子发生基因在雄性生殖发育的早期阶段提前转录,并作为翻译惰性的信使核糖核酸蛋白(messenger ribonucleoprotein, mRNP)储存在发育中的精子中,直到它们需要翻译时为止。这些翻译惰性的mRNP通常被组装到称为生殖颗粒(germ granule)的mRNP颗粒中,而生殖颗粒是各种类型生殖细胞中非翻译性mRNA的储存设施。然而,人们对那些储存在翻译惰性的mRNP颗粒中的mRNA在精子发生后期如何被激活知之甚少。

为了了解翻译惰性的mRNA在精子发生过程中是如何被激活的,近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“LLPS of FXR1 drives spermiogenesis by activating translation of stored mRNAs”的研究报告中,来自中国科学院大学等机构的研究人员在一项新的研究中通过对小鼠睾丸的多核糖体(polysome)进行蛋白质组学分析,筛选出潜在的翻译调节因子。作为FXR(fragile X–related)蛋白家族的成员,FXR1作为晚期精子的翻译调节因子在这种筛选中脱颖而出。

含有FXR1的生殖颗粒介导晚期精子中的靶mRNA翻译激活

图片来源:Science, 2022, doi:10.1126/science.abj6647。

通过进行eCLIP和多核糖体分析,并结合构建一种生殖系特异性Fxr1基因敲除(Fxr1cko)小鼠模型,他们研究了FXR1是否是晚期精子中的翻译激活所必需的。为了破译FXR1介导的翻译调节机制,他们使用免疫沉淀法和质谱法确定了小鼠睾丸中FXR1的潜在辅助因子。他们通过在晚期精子细胞中招募翻译因子的液-液相分离(liquid-liquid phase separation, LLPS)观察到FXR1颗粒的形成,并使用TRICK(translating RNA imaging by coat protein knock-off)报告系统确定FXR1 LLPS是否是体外培养的细胞中的靶mRNA翻译所必需的。

综上,本文研究结果表明,这些研究结果表明,FXR1是指导小鼠精子发生的重要翻译激活剂,并揭示了FXR1 LLPS对小鼠精子中储存的mRNA的翻译激活和小鼠雄性生育能力的关键贡献。此外,这项新的研究还指出了LLPS在体内发育过程中的重要性。

【12】Science:中国科学家利用单细胞Stereo-seq揭示损伤诱导的室管膜胶质细胞亚群参与蝾螈大脑再生

Xiaoyu Wei,Sulei Fu,Hanbo Li et al. Single-cell Stereo-seq reveals induced progenitor cells involved in axolotl brain regeneration. Science,2022,doi:10.1126/science.abp9444.

大脑再生需要以时间和区域特定的方式协调复杂的反应。确定参与这一过程的细胞类型和分子将促进我们对大脑再生的理解,并为再生医学研究提供潜在的靶标。然而,由于哺乳动物大脑的再生能力有限,以及在细胞和分子水平上对再生过程的机制了解不全面,这一领域的进展受到阻碍。墨西哥蝾螈(axolotl,学名Ambystoma mexicanum)可以再生受损的附属物和多个内部器官,包括大脑。因此,墨西哥蝾螈可以作为研究大脑再生的模型。

如果科学家们要了解大脑再生的机制,他们需要能够实现大规模数据采集和分析的研究工具,以同时解码复杂的细胞和分子反应。在他们看来,对大脑再生和发育过程进行比较,也有助于对大脑再生的性质提供新的见解。近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Single-cell Stereo-seq reveals induced progenitor cells involved in axolotl brain regeneration”的研究报告中,来自中国华大基因等机构的科学家们通过研究切除了墨西哥蝾螈左端脑外侧大脑皮层区的一小部分,并收集了再生过程中多个阶段的组织样本。与此同时,他们收集了墨西哥蝾螈端脑在多个发育阶段的组织样本。然后,他们使用高清晰度和大视野的Stereo-seq(spatial enhanced resolution omics sequencing,空间增强分辨率组学测序)技术,从覆盖墨西哥蝾螈端脑两个半球的切片中产生单细胞分辨率的空间转录组学数据。对细胞类型注释、细胞空间分布、基因活性动态和细胞状态转换进行了分析,与发育过程中的这些细胞属性相比,对损伤诱导再生进行了机理研究。

综上所述,这些空间转录组数据突出了墨西哥蝾螈端脑在发育期间和在损伤引起的再生过程中的细胞和分子特征。对室管膜胶质细胞的激活和功能调控的进一步表征可能产生对改善哺乳动物大脑再生能力的见解。这些作者获得的墨西哥蝾螈---一种四足脊椎动物---端脑的单细胞空间转录组也为进一步研究发育、再生和进化的脑生物学提供了有用的数据。所有的数据都可以在一个互动的数据库中获得。

【13】Science:中国科学家首次在小鼠身上实现了可遗传的染色体融合

LI-BIN WANG, ZHI-KUN LI, LE-YUN WANG,et al. A sustainable mouse karyotype created by programmed chromosome fusion. Science,2022,doi:10.1126/science.abm1964.

染色体在进化过程中的变化在自然界中可能需要一百万年,近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“A sustainable mouse karyotype created by programmed chromosome fusion”的研究报告中,来自中国科学院动物研究所等机构的科学家们通过研究开发了一种新技术,该技术能够实现可编程的染色体融合,从而在实验室中成功地培育出具有百万年进化规模的遗传变化的小鼠。

在这项新的研究中,这些作者揭示了染色体水平的重编程可以在哺乳动物中实现,他们成功地培育出一种具有新的可持续的核型(karyotype)的实验室家鼠。这一结果可能提供了关于染色体重新排列如何影响进化的关键见解。研究者表示,经过100多年的人工繁殖,实验室家鼠一直保持着标准的40条染色体的核型。然而,在更长的时间范围内,由染色体重排引起的核型变化很常见。啮齿类动物每百万年有3.2到3.5次重排,而灵长类动物每百万年有1.6次。

这类较小的变化可能有大的影响。在灵长类动物中,这1.6个变化是人类和大猩猩之间的区别。大猩猩有两条独立的染色体,而在人类中,它们是融合在一起的;人类祖先的染色体之间的易位在大猩猩身上产生了两条不同的染色体。在个体层面上,染色体融合或易位可能导致染色体缺失或多余,甚至导致儿童白血病等疾病。这些作者发现,生育能力的减弱是由于染色体排列后分离方式的异常造成的。他解释说,这一发现证明了染色体重排对建立生殖隔离的重要性,而这是一个新物种出现的关键进化标志。

一些重编程的小鼠表现出异常行为和产后过度生长,而其他小鼠则表现出繁殖力下降,这表明尽管遗传信息的变化是有限的,但动物染色体的融合可能产生深远的影响。利用印记固定的单倍体胚胎干细胞平台和针对实验室小鼠模型的基因编辑,我们通过实验证实了染色体重排事件是物种进化的驱动力,对建立生殖隔离很重要,为哺乳动物的DNA大规模基因改造提供了一条潜在的途径。”

【14】Cell:中国科学家揭示光线促进哺乳动物早期大脑发育的神经机制

Jiaxi Hu,Yiming Shi,Jiaming Zhang,et al. Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development. Cell,2022,doi:10.1016/j.cell.2022.07.009.

感觉输入,包括来自环境的视觉、听觉和躯体感觉输入,在婴儿大脑发育中起着关键作用。视觉(光线)是哺乳动物最重要的感知,已被确定为促进大脑多个区域的突触发生,这是大脑发育的标志之一。然而,调节这一现象的神经机制以及对认知和学习能力的终生影响仍然是未知的。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development”的研究报告中,来自中国科学技术大学等机构的科学家们通过研究确定了光促进哺乳动物早期大脑发育的神经机制和终生影响。

在这项新的研究中,这些作者首先发现,与对照组幼鼠(Opn4+/+)相比,缺乏ipRGC光敏感性的新生小鼠(Opn4-/-)在多个感觉皮层和海马体中的迷你兴奋性突触后电流(mini-excitatory postsynaptic current,mEPSC)频率和锥体神经元树突棘数量减少,而这些突触发生的缺乏在另一组从出生就在黑暗中饲养的实验性小鼠中观察到。此外,通过在Opn4-/-新生小鼠的ipRGC中重新表达黑视蛋白,大脑皮层和海马体中的突触发生明显增强。这一结果显示,通过ipRGC的光线感知介导了新生小鼠在大脑早期发育中的光促进的大脑突触发生。

通过质谱分析,这些作者进一步确定了神经肽催产素(oxytocin)是ipRGC介导的光促进皮层和海马体中突触发生的信号分子。他们证实了ipRGC投射到视上核(supraoptic nucleus, SON),并显示视网膜神经节细胞与幼鼠中的视上核和室旁核(paraventricular nucleus, PVN)的催产素能神经元(即表达催产素的神经元)相连接。在ipRGC介导的光线感知的作用下,这种投射导致视上核和室旁核中的催产素能神经元激活,增加了脑脊液中催产素的浓度,从而促进了突触发生。

为了进一步确定在早期发育阶段观察到的皮层突触发生缺陷是否对成年小鼠有任何长期影响,这些作者利用声音辨别任务来测试两个月大小鼠的学习能力。与对照组小鼠相比,Opn4-/-小鼠在学习速度上表现出缺陷,同时这种缺陷可以通过重新表达黑视蛋白或从出生开始人工激活视上核中的催产素能神经元而得到拯救。

【15】Cell Stem Cell:中国科学家在化学重编程获得巨核细胞及血小板研究领域取得重要突破

Jinhua Qin,Jian Zhang,Jianan Jiang,et al. Direct chemical reprogramming of human cord blood erythroblasts to induced megakaryocytes that produce platelets,Cell Stem Cell. 2022 Aug 4;29(8):1229-1245.e7. doi:10.1016/j.stem.2022.07.004.

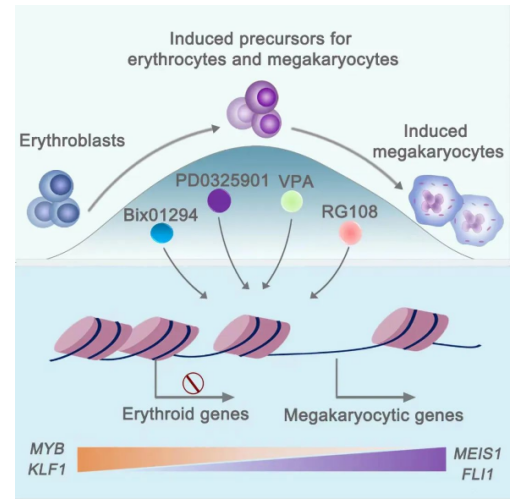

血小板是由骨髓等造血组织中巨核细胞产生的具有生物活性的无核细胞,在机体止血、血栓形成、免疫调节、抗感染等生理和病理过程中发挥重要作用。临床上,血小板减少症常见于再生障碍性贫血、特发性血小板减少性紫癜等血液系统疾病。此外,病毒/细菌性感染、创伤、急性放射病、肿瘤放化疗等也易引发血小板减少。血小板输注是临床治疗血小板减少症、防治出血、挽救生命的主要手段之一。然而临床上血小板供应仅有健康志愿者捐献的唯一途径,而血小板贮存时间短且易被污染,遇到战争、重大自然灾害、突发公共卫生事件(如突发传染病)发生时,血小板短缺问题就会更加突出,因此亟需运用新技术解决血小板来源问题。基于干细胞技术、细胞重编程技术获取巨核细胞及血小板的研究一直是国际竞争的前沿与热点领域之一。体外仅通过化学小分子介导的重编程技术制备人巨核细胞(血小板的前体细胞)及血小板的研究成果鲜有报道。

近日,一篇发表在国际杂志Cell Stem Cell上题为“Direct chemical reprogramming of human cord blood erythroblasts to induced megakaryocytes that produce platelets”的研究报告中,来自中国军事医学研究院等机构的科学家们通过运用化学重编程技术实现了人成红细胞向巨核细胞及血小板的命运转换,并利用单细胞转录组和染色质开放性测序技术系统追踪了该过程中的细胞动态变化。

在细胞重编程的研究中,种子细胞的选择对于能否成功而有效地启动细胞命运转换至关重要。前期研究表明,起始细胞和目的细胞在发育谱系上亲缘关系越近,越容易实现细胞类型转化。成红细胞是存在于骨髓、外周血和脐带血中的一种有核红细胞,成红细胞和巨核细胞在发育过程中来自共同的前体,即巨核-红系共祖细胞,它们之间紧密的谱系联系使成红细胞成为获得巨核细胞理想的候选种子细胞。研究人员通过从多个表观遗传调控和信号通路相关的小分子化合物中筛选出一个含有四个小分子的化合物组合,惊奇地发现该小分子化合物“鸡尾酒”能将人成红细胞高效地重编程为巨核细胞。研究人员进一步确定了两阶段的诱导及巨核细胞特化的体系,最终获得了与天然巨核细胞特性相似的诱导性巨核细胞(induced megakaryocytes,iMKs)。

图片来源:Cell Stem Cell. 2022 Aug 4;29(8):1229-1245.e7. doi:10.1016/j.stem.2022.07.004.

综上所述,该研究团队独辟蹊径,仅运用小分子化合物成功实现成红细胞向功能性巨核细胞及血小板的命运转变,为体外大规模人工制备巨核细胞和血小板开辟了新的路径。该化学重编程技术具有安全可控、高效便捷等优势,通过该技术获得的功能性巨核细胞及血小板有望为临床血小板短缺等问题的解决开辟全新的途径,在血液系统疾病、急性放射病、战创伤、病毒或细菌性传染病等多种疾病引发的血小板减少症、出血的防治等方面展现出潜在的临床应用价值。

【16】Cell:中国科学家领衔开发出一种新的高通量基因靶向技术 成功绘制出小鼠基因扰动图谱

Bo Liu,Zhengyu Jing,Xiaoming Zhang et al. Large-scale multiplexed mosaic CRISPR perturbation in the whole organism. Cell,2022,doi:10.1016/j.cell.2022.06.039.

基因编辑(gene editing)是一种新兴的比较精确的能对生物体基因组特定目标基因或者它们的转录本进行修饰的一种基因工程技术。它能够让人类对目标基因或它们的转录本进行定点“编辑”,实现对特定DNA或RNA片段的修饰。Cre/loxP重组酶系统,指的是条件性基因打靶、诱导性基因打靶、时空特异性基因打靶策略的技术核心,在新型基因打靶中获得广泛应用。

近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Large-scale multiplexed mosaic CRISPR perturbation in the whole organism”的研究报告中,来自中国上海科技大学等机构的科学家们通过研究开发出一种称为iMAP(inducible mosaic animal for perturbation,诱导性嵌合动物扰动)的技术,作为一种转基因平台,它能够在小鼠体内平行地原位靶向至少100个基因。

iMAP结合了Cre-loxP和CRISPR-Cas9技术的各自优点,并利用生殖系传递的转基因,该转基因携带了大量两侧引入两个loxP位点的、串联gRNA编码单元阵列。Cre介导的重组触发了这个阵列中所有gRNA的表达,但每个细胞中只有一个gRNA,从而将小鼠转化为嵌合生物,适合用于表型表征,也适合用于通过育种高通量获得传统的单基因扰动品系。通过使用gRNA作为读数,他们绘制了一个微型的Perturb-Atlas,对39个组织的90个基因的扰动进行了编目,这产生了对背景依赖性基因功能的丰富见解,并让人们得以一窥iMAP在基因组解码中的潜力。

【17】Cell:浙大科学家揭示昆虫通过基因水平转移借用微生物的1000多个基因,促进它们存活

Yang Li,Zhiguo Liu,Chao Liuet al. HGT is widespread in insects and contributes to male courtship in lepidopterans. Cell,2022,doi:10.1016/j.cell.2022.06.014.

数亿年前,微生物和植物可能通过基因水平转移(horizontal gene transfer, HGT)将基因传递给昆虫,从而使昆虫获得了进化优势。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“HGT is widespread in insects and contributes to male courtship in lepidopterans”的研究报告中,来自中国浙江大学等机构的科学家们通过研究发现,包括蝴蝶和飞蛾在内的218种昆虫的1400多个基因源自细菌、病毒、真菌和植物。这项新研究认为,这些基因可能对昆虫的进化至关重要,使它们在交配行为、营养、生长和适应环境变化方面发展出有益的特性。

水平基因转移(HGT)在微生物之间相当普遍。例如,细菌利用这种机制在不同细菌物种之间传递抗生素抗性基因,但是科学家们最近一直在系统性地研究昆虫与微生物或植物之间的HGT现象。研究者Shen表示,以前的研究已表明HGT可能促进了昆虫的生物多样性,但是没有人知道它在这个过程中发挥了多大的作用。由于有很多高质量的昆虫基因组可供我们分析,我认为现在是系统地调查HGT在昆虫中的普遍程度的好时机。”

Shen及其研究团队与Rokas合作开始了这个项目,收集了218个高质量的昆虫基因组样本,代表了19个物种丰富的昆虫目中的11个。有了这些数据,他们能够构建出进化树,确定在非动物基因组中更常见的错位基因,并研究哪些因素导致了昆虫中HGT的命运。研究者指出,我们所看到的每一个地方都发生HGT事件。然而,我们不知道这些转移的基因是否对昆虫有益,甚至不知道这些基因中大多数的功能。

【18】Nature:中国科学家揭示糖尿病跨代传播新机制

Bin Chen,Ya-Rui Du,Hong Zhu,et al. Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency. Nature,2022,doi:10.1038/s41586-022-04756-4.

对症治疗是过去治疗慢性病的一种常见方法。例如,糖尿病的治疗是通过控制葡萄糖的增加和用胰岛素缓解多种由糖尿病引起的并发症。然而,如何预防糖尿病在科学界和医学界仍然是一个谜,发现这种疾病的起源以进行早期干预已成为全球研究热点。

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency”的研究报告中,来自中国浙江大学医学院等机构的科学家们通过研究发现了糖尿病代际传播的新机制。他们的研究表明,在卵母细胞发育过程中存在一个对环境敏感的窗口,它赋予下一代葡萄糖耐受不良的易感性。

作为一位知名的妇产科医生,黄教授对母体对其后代的潜在影响很感兴趣。为此,她带领她的课题组对不良的母体环境因素引起的成年后代的疾病进行了研究。他们发现暴露于高葡萄糖/雄激素可以通过改变子宫内胚胎/胎儿的DNA甲基化图谱或影响精子/卵子的表观遗传学修饰而引发慢性疾病的代际或跨代遗传。黄教授已从临床调查和动物模型中得出结论,糖尿病和高血压等慢性疾病可能是由发育引起的,因此率先报告了“通过配子进行表观遗传”的假说。然而,这一假说仍未得到验证。

为了证实这一假说,黄教授课题组开始关注以下问题:孕前的母体环境因素是否影响后代的健康?母体高血糖是否会通过卵母细胞增加慢性疾病的风险?为了解决这些问题,这些作者建立了一种雌性高血糖小鼠模型。为了排除高血糖对胚胎和胎儿发育的持续影响,他们巧妙地取出受影响的卵母细胞进行体外受精,并将胚胎移植到健康的寄养小鼠身上以产生后代。代谢测量显示它们的后代表现出葡萄糖耐量受损,表明受不良高血糖环境影响的卵母细胞增加了对慢性疾病的易感性。

【19】PNAS:中国科学家研发出高阶多重实时荧光PCR检测技术

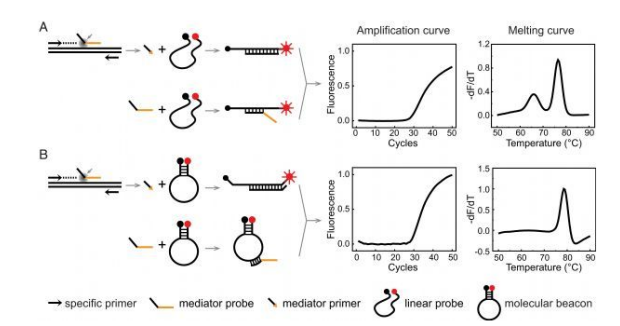

Qiuying Huang,Dongmei Chen,Chen Du,et al. Highly multiplex PCR assays by coupling the 5′-flap endonuclease activity of Taq DNA polymerase and molecular beacon reporters,PNAS (2022) doi:10.1073/pnas.211067211

实时荧光PCR技术是目前应用最为广泛的核酸检测技术。然而,由于主流荧光PCR仪器检测通道数目的限制,单个反应所能检测的靶基因数目很难超过6个,限制了该技术在检测涉及多靶点的复杂疾病上的应用。近日,一篇发表在国际杂志PNAS杂志上题为“Highly multiplex PCR assays by coupling the 5’-flap endonuclease activity of Taq DNA polymerase and molecular beacon reporters”的研究报告中,来自中国厦门大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种称为“MeltArray”的荧光PCR新技术,其将荧光PCR的单管检测能力提高了至少一个数量级。

图片来源:PNAS (2022) doi:10.1073/pnas.211067211

该技术利用了荧光PCR反应中Taq DNA聚合酶的5‘-瓣状内切酶活性,将位于引物下游的“媒介探针”切割,释放出“媒介引物”,“媒介引物”结合到反应体系中的分子信标报告探针上。在Taq酶聚合活性作用下,“媒介引物”沿着分子信标延伸,生成具有特定熔点值的荧光双链。由于每个分子信标可以允许多个“媒介引物”形成一系列具有不同熔点值的荧光双链,单个MeltArray多重荧光PCR反应可检测的总靶基因数目就等于反应中分子信标数量乘以其所容纳的“媒介引物”数量。研究团队实现了单个荧光通道可检测12个靶标,6个荧光通道的仪器可检测72个靶标,这是单个闭管实时荧光PCR一步法目前所能检测的最大靶基因数量。

该研究证实了MeltArray多重荧光PCR技术在不改变现有仪器设备的情况,在遗传病、传染病和肿瘤的分子诊断上都有良好灵敏度和特异性,成功推动荧光PCR这一“老技术”再上“新台阶”,填补了长期存在于低阶PCR和高通量检测二者之间的技术空白。

【20】Science:中国科学家开发出新型抗抑郁分子

DONGMEI CAO,JING YU,HUAN WANG,et al. Structure-based discovery of nonhallucinogenic psychedelic analogs,Science (2022) doi:10.1126/science.abl8615

裸盖菇素是从毒蘑菇中提取的天然致幻剂,多项研究证实其具有治疗抑郁症的潜力,并于2019年被美国食品药品监督管理局认定为治疗重度抑郁症和药物抵抗性抑郁症的突破性疗法,然而如何将抗抑郁作用与致幻作用分离尚存在难点。近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Structure-based discovery of nonhallucinogenic psychedelic analogs”的研究报告中,来自中国的科学家基于致幻剂与受体的作用机制开发出一类无致幻作用的新型抗抑郁分子。

目前已知的致幻剂都是通过激活血清素2A受体(5-HT2AR)产生致幻作用的。这项研究发现,当血清素(内源性配体)与裸盖菇素代谢产物的脱磷酸裸盖菇素分别与5-HT2AR结合时,存在另一种受脂质分子油酸单甘油酯调控的新结合模式,导致下游β-抑制蛋白(β-arrestin)信号偏向性激活。研究人员进一步以结构为导向合成β-arrestin信号偏好性化合物,并筛选出化合物IHCH-7086。小鼠实验发现,IHCH-7086能够明显改善小鼠的抑郁样行为,且未表现出致幻作用。

这项研究不仅揭示了致幻的分子机制,而且找到了一类有望治疗抑郁症的新分子,为速效、长效抗抑郁药物的研发提供了一条全新思路。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。