生物谷推荐:10月必看的重磅级研究Top10!

来源:生物谷原创 2022-10-27 22:39

转眼间10月份已经接近尾声了,这个月又有哪些亮点研究值得我们深入学习一下呢?小编根据本月新闻的类型、热度和研究领域筛选出了本月的重磅级研究Top10,与大家一起学习!

转眼间10月份已经接近尾声了,这个月又有哪些亮点研究值得我们深入学习一下呢?小编根据本月新闻的类型、热度和研究领域筛选出了本月的重磅级研究Top10,与大家一起学习!

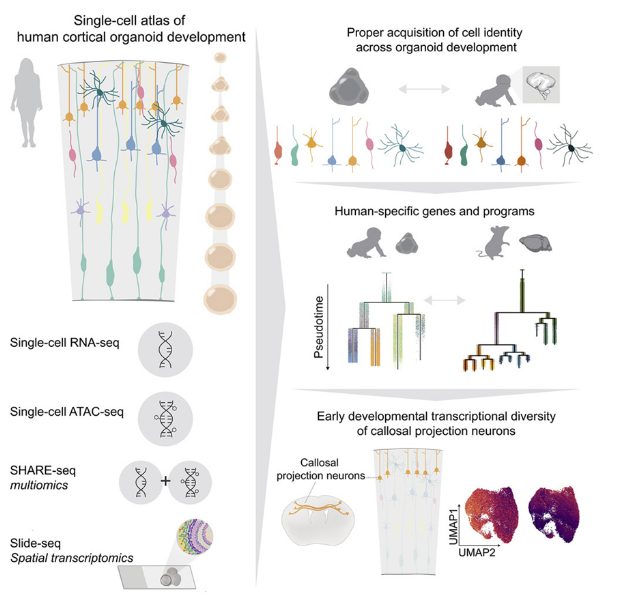

【1】Cell:利用人类大脑类器官成功再现人类大脑发育中的关键事件

doi:10.1016/j.cell.2022.09.010

类器官(organoid)是在培养皿中精心培养的细胞集合,旨在比传统的细胞培养物更好地模拟器官结构和组成,使得人们对大脑等器官的生长和发育有了独特的看法。为了使它们在实验中发挥作用,科学家们需要确定这些模型如何忠实地再现体内细胞的行为。如今,在一项新的研究中,来自美国布罗德研究所的研究人员发现人类大脑类器官重现了正在发育的负责运动、感知和思考的人类大脑皮层中的许多重要细胞和分子事件。相关研究结果发表在2022年9月29日的Cell期刊上,论文标题为“Proper acquisition of cell class identity in organoids allows definition of fate specification programs of the human cerebral cortex”。

图片来源:Cell, 2022, doi:10.1016/j.cell.2022.09.010。

这些作者利用干细胞培育出了大脑类器官,并在六个月的时间里仔细研究了它们的生长情况,为此他们使用了在单细胞水平上随着时间的推移绘制细胞位置、基因表达和染色质可及性---决定了基因活性如何受到调节---的工具。他们随后构建了一个“图谱”,描述了从大脑类器官中提取的60多万个在发育和成熟过程中被采样的细胞。他们发现,第一个月后,在他们制作的每个大脑类器官中,相同类型的细胞以相同的顺序发育,并表达了与发育中的人类胚胎相同的基因。

研究者Paola Arlotta表示,“这对我们来说证实这一点是非常重要的。这告诉我们,我们可以用这些人类大脑类器官来研究我们之前无法研究的人脑发育过程。”这些作者还能够确定人类特有的基因表达模式和其他关键发育因子。他们建议,由于这些大脑类器官是相当准确的早期大脑发育模型,并且可以在实验室中利用一小部分干细胞相对大量地培育出,这些模型可能能够有助于加快对大脑健康和神经发育障碍的研究。

【2】EclinicalMedicine:中年时经常做噩梦或会增加个体在老年时患痴呆症的风险

doi:10.1016/j.eclinm.2022.101640

让人沮丧痛苦的梦境往往与帕金森疾病患者更快的认知能力下降和痴呆症风险增加有关。近日,一篇发表在国际杂志EclinicalMedicine上题为“Distressing dreams, cognitive decline, and risk of dementia: A prospective study of three population-based cohorts”的研究报告中,来自伯明翰市立医院的科学家们通过研究发现,中年时经常做噩梦的人在后期生活中或许更可能会被诊断为痴呆症。研究者指出,在痴呆症特有的记忆和思维问题出现之前的几年甚至几十年,噩梦或许会变得非常频繁。

研究者Abidemi Otaiku博士说道,本文中,我们首次阐明,噩梦或许与一般人群中的健康成年人患痴呆症的风险以及认知能力下降有关;这一点很重要,因为很少有痴呆症的风险指标能在中年时就被研究人员识别到;尽管研究人员还需要更多研究来证实这些关联,但他们认为,噩梦或许是一种有用的方法来帮助识别出患痴呆症风险较高的个体,并能帮助制定有效的策略来延缓疾病的发生。

这项研究中,研究者Otaiku等人分析了来自美国三个社区队列的研究数据,其中包括600多名成年男性和女性,其年龄在35-64岁之间;同时还包括2600名年龄在79岁及以上的成年人;所有成年人在开始研究时并未患上痴呆症,随后研究人员对年轻组参与者进行了9年的跟踪调查,而对老年组参与者进行了平均5年的追踪调查。研究人员在2002年至2012年间收集研究数据,所有参与者都会完后一份调查问卷,包括匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index),其包括了一个关于个体经历噩梦频率的问题。

【3】JAMA Oncol:特殊基因的甲基化修饰或会让女性更易患上乳腺癌和卵巢癌!

doi:10.1001/jamaoncol.2022.3846

大约有25%的三阴性乳腺癌和10%的高级别浆液性卵巢癌都会携带BRCA1启动子甲基化修饰。近日,一篇发表在国际杂志JAMA Oncology上题为“Constitutional BRCA1 Methylation and Risk of Incident Triple-Negative Breast Cancer and High-grade Serous Ovarian Cancer”的研究报告中,来自卑尔根大学等机构的科学家们通过研究表示,正常组织中的表观遗传学基因沉默或许能作为三阴性乳腺癌(TNBC)和高阶别浆液性卵巢癌(HGSOC)的预测因素,这些都是与患者严重预后不良相关的侵袭性肿瘤类型。

乳腺癌-1基因(BRCA1)是遗传性乳腺癌和卵巢癌家族中编译最多的基因,这项研究报告中,研究人员发现,携带低水平BRCA1嵌合体甲基化的女性患三阴性乳腺癌的风险和高级别浆液性卵巢癌的风险分别会增加2.5倍和1.8倍。研究者指出,这些研究结果对于我们理解上述癌症中相当一部分癌细胞是如何起源的具有非常重要的意义;此前研究人员在新生儿的脐带血中检测到类似的BRCA1低水平嵌合体甲基化现象,这就提示,这种甲基化修饰或许是在个体出生前就开始发展了。

特殊基因的甲基化修饰或会让女性更易患上乳腺癌和卵巢癌。

图片来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9459895/

在这项研究进行之前,研究人员就发现,在个体癌症诊断前多年所收集的血液样本中,BRCA1的甲基化修饰与个体患三阴性乳腺癌和高级别浆液性卵巢癌的风险增加有关;这项研究中,研究人员首次证明了甲基化修饰或许是一种癌症风险因子;实际上,在胚胎阶段所发生的此类甲基化修饰意味着研究人员需要阐明其中的原因来解释这一现象,以及其是否与环境影响因子或其它因素有关。此外,这还提出了一个发人深省的问题,即类似的甲基化修饰是否会影响已知的其它的癌症风险基因,如果是这样的话,其是否会成为其它癌症形式的诱发因素。

【4】eBioMedicine:肠道菌群或会促进机体对HIV感染的易感性

doi:10.1016/j.ebiom.2022.104286

肠道微生物组的改变或许与HIV感染有关,但在横断面研究中研究人员很难确定HIV与其它因素对机体肠道微生物组的相对影响效应。近日,一篇发表在国际杂志eBioMedicine上题为“Gut dysbiosis and inflammatory blood markers precede HIV with limited changes after early seroconversion”的研究报告中,来自加州大学洛杉矶分校等机构的科学家们通过研究发现,特定的肠道菌群(包括一种对于机体健康肠道微生物组非常重要的细菌)或许在获得性HIV感染的个体与未被感染的个体中存在一定的差异。

相关研究结果表明,肠道微生物组或许会让个体处于HIV感染的风险之中,研究者Jennifer Fulcher教授说道,这是一个需要深入研究的重要领域,其或能帮助理解是否以及这些细菌如何影响HIV的传播,基于微生物组的疗法或许正在逐渐成为一个具有巨大潜力的研究领域,随着进一步的研究,其或许有望成为一种帮助预防HIV感染和传播的新方法。众所周知,慢性HIV感染和肠道细菌改变之间存在着某种关联,于是研究人员就想通过研究深入理解当HIV感染后这些改变是何时开始发生的。

为此,他们对27名男性同性恋者进行研究,在其感染HIV之前和之后收集并分析其肠道微生物组的样本,随后将研究结果与28名有类似感染行为风险但未感染HIV的男性机体的肠道微生物组样本的研究结果进行了比较;结果表明,在第一年里,受感染男性的肠道菌群几乎并未发生改变,然而随后他们发现,相比未感染的男性而言,获得性HIV感染的男性甚至在被感染之前其机体的肠道菌群就已经存在了差异。

【5】Cell:最新发现!与癌症相关的真菌或有望帮助预测癌症患者的治疗预后和结局!

doi:10.1016/j.cell.2022.09.015

真菌微生物(Fungal microorganisms)是人类微生物组中一组小型但却具有一定免疫活性的重要组分,但其在人类癌症发生过程中所扮演的关键角色,研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors”的研究报告中,来自杜克大学等机构的科学家们通过研究发现,肿瘤中某些真菌群落的存在或能帮助预测,甚至或能帮助驱动癌症患者较差的治疗预后。

本文研究为科学家们提供了一种科学框架来开发新型检测手段,从而以便在肿瘤中揭示与预测癌症进展和疗法反应相关的特定真菌群落。相关研究结果有望帮助科学家们利用抗真菌疗法来在某些情况下增强传统癌症的治疗。研究者Iliyan Iliev教授说道,这些研究发现为研究者进行后期研究提供了令人兴奋的方向,即从诊断和治疗手段的开发到研究者真菌与癌症之间关联的生物学机制。如今,关于病毒和细菌诱发或加速癌症进展的观点已经被研究人员揭示了很多年了,然而,他们对真菌在癌症发生过程中所扮演的关键角色却知之甚少,与细菌和病毒一样,真菌也会在机体肠道、肺部、皮肤和其它屏障组织中定植,并与机体免疫系统相互作用,有时甚至还会引起疾病发生。

这项最新研究中,研究人员通过分析人类癌症基因组图谱(最大的人类肿瘤基因组注释数据库),对真菌种类以及其与不同癌症之间的关联进行了编目。分析结果表明,特定真菌群落的DNA或许在某些肿瘤类型中相对丰富,这些真菌包括在胃肠道肿瘤中的热带念珠菌和白色念珠菌,其会导致鹅口疮和酵母菌感染;在肺部肿瘤中的芽生菌属;以及在乳腺肿瘤中的马拉色菌属等。研究人员设计出了复杂的计算方法来排除可能来自实验室污染的真菌DNA,并能够确定结直肠肿瘤样本中活的白色念珠菌的存在。研究者的分析将胃肠道肿瘤中的念珠菌水平与促进炎症的肿瘤基因活性和减少细胞间粘附联系了起来,这些特征或与癌症晚期阶段扩散到远端器官(癌症转移)有关,此类肿瘤中较高水平的念珠菌属或与患者机体中较高的癌症转移率直接相关。

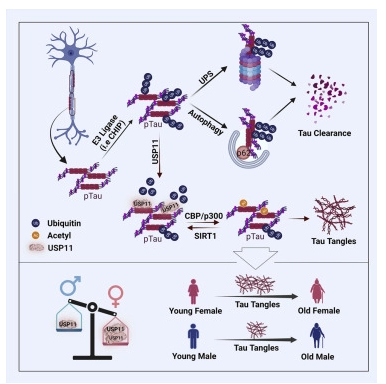

【6】Cell:女性为何更易患阿尔兹海默病?人类的发病风险或与X染色体密切相关!

doi:10.1016/j.cell.2022.09.002

对小鼠和人类大脑组织进行研究表明,或许存在一种特殊机制能解释阿尔兹海默病基于性别的差异,包括为何女性更易于患阿尔兹海默病。近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“X-linked ubiquitin-specific peptidase 11 increases tauopathy vulnerability in women”的研究报告中,来自凯斯西储大学等机构的科学家们通过研究表明,相比男性而言,女性大脑中名为泛素-特异性肽酶11(USP11,ubiquitin-specific peptidase 11)的X染色体连锁酶类的表达水平会更高,这或许就会导致tau蛋白在大脑中的积累水平更高。

女性为何更易患阿尔兹海默病?人类的发病风险或与X染色体密切相关。

图片来源:Cell (2022). DOI:10.1016/j.cell.2022.09.002

本文研究中,研究人员建立了一种框架来识别能增加女性对tau蛋白病(tauopathy)易感性的其它X连锁因子。研究者表示,女性患阿尔兹海默病的频率大约是男性的两倍,这种易感性增加背后的机制,目前研究人员尚不清楚,一种潜在的解释就是女性大脑中会表现出高水平的tau蛋白积累。

消除过多tau蛋白的过程始于向tau蛋白添加上一种名为泛素的化学标签,由于这一过程的功能异常会导致tau蛋白的异常积累,因此研究者Kang等人就想研究寻找,通过增加或移除泛素化标签是否能增加这种酶系统的活性。研究者发现,雌性小鼠和人类在大脑中会天然表达高水平的USP11,而且USP11水平也与雌性(并非雄性)大脑的tau病变存在着强相关性,此外,当研究人员从大脑tau病变的小鼠模型机体中遗传性地剔除USP11后,雌性动物就会优先受到保护而免于tau病变以及大脑的认知损伤;雄性动物也能被保护抵御大脑中的tau病变,但几乎并未达到雌性的程度。

【7】JAMA Netw Open:警惕!携带特定基因突变、且肥胖及过度饮酒会让个体患肝癌的风险增加近30倍!

doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.34221

众所周知,过度饮酒和肥胖会增加机体患肝硬化和肝癌的风险,但拥有这些因素的个体患病的风险却并不相同。近日,一篇发表在国际杂志JAMA Network Open上题为“Synergistic Associations of PNPLA3 I148M Variant, Alcohol Intake, and Obesity With Risk of Cirrhosis, Hepatocellular Carcinoma, and Mortality”的研究报告中,来自贝勒医学院等机构的科学家们通过研究发现,当结合饮酒和肥胖一起考虑时,名为PNPLA3的关键遗传突变风险因素或许在增加机体肝硬化、肝癌和肝脏相关死亡的风险上发挥着一定的协同作用。

文章中,研究人员对来自英国生物样本库中40多万名个体进行了一项前瞻性研究,旨在评估是否PNPLA3突变体的状态能帮助对肥胖的重度饮酒人群进行疾病风险分类,这些因素中的任何一种都会增加机体患肝病的风险,但研究结果表明,当一个人同时具备上述三种因素时,其患肝病的风险就会大幅增加。研究者表示,相比未携带者而言,携带上述三种风险因素的个体患肝硬化的风险是前者的17.5倍,而仅携带PNPLA3突变体的个体患肝硬化的风险则是1.75倍,仅肥胖的个体患肝硬化的风险是1.76倍,仅过度饮酒的个体患肝硬化的风险是2.35倍;携带这三种风险因素的个体患肝癌的风险是未携带者的30.1倍,发生肝脏疾病相关死亡的风险则是21.8倍。

研究者Hyunseok Kim博士说道,PNPLA3突变体对于改善肝脏疾病进展的风险分层至关重要,比如,携带PNPLA3突变体的个体会更加积极地接受关于饮酒习惯和BMI的相关资讯,其或许也可能是采取更多预防性措施的候选个体,比如更频繁地进行筛查以及进行高级别的成像分析。本文研究提供了一个独特的机会来研究PNPLA3、肥胖和过度饮酒在肝脏疾病风险中的预后作用;研究者Amos表示,我们并不经常会看到这种戏剧性的发现,因此我们对这些结果的临床意义感到非常兴奋。

【8】Cell:疼痛并非坏事!肠道中的疼痛神经元在肠道炎症期间促进肠道杯状细胞释放更多的保护性粘液

doi:10.1016/j.cell.2022.09.024

长期以来,人们一直认为疼痛是进化过程中最可靠的工具之一,它可以检测到伤害的存在,并发出身体出现毛病的信号---这是一种警报系统,告诉我们暂停并注意我们自己的身体。但是,但如果疼痛不仅仅是一个警钟?如果疼痛本身就是一种保护呢?

在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、芝加哥大学和瑞典哥德堡大学的研究人员指出在小鼠中,情况可能就是这样。他们发现小鼠肠道中的疼痛神经元---伤害感受神经元(nociceptor neuron)---在正常情况下调节保护性粘液的存在,并在炎症状态下刺激肠道细胞释放更多粘液。相关研究结果于2022年10月14日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Nociceptor neurons direct goblet cells via a CGRP-RAMP1 axis to drive mucus production and gut barrier protection”。这项新的研究详细说明了一个复杂的信号级联反应的步骤,显示疼痛神经元与含有粘液的肠道细胞---称为杯状细胞(goblet cell)---进行了直接交谈。论文通讯作者、哈佛医学院布拉瓦特尼克研究所免疫生物学副教授Isaac Chiu说,“事实证明,疼痛可能以更直接的方式保护我们,而不是用传统的方式检测潜在的伤害并向大脑发送信号。我们的研究显示了肠道中介导疼痛的神经元如何与附近的肠道上皮细胞对话。这意味着神经系统在肠道中的主要作用不仅仅是给我们带来不愉快的感觉,它是肠道屏障维护的关键角色,也是炎症期间的一种保护机制。”

我们的肠道和呼吸道上布满了杯状细胞。杯状细胞因其杯状外观而得名,它们含有由蛋白和糖类组成的凝胶状粘液,作为保护性涂层,保护器官表面免受磨损和损害。这项新的研究发现,当与肠道中的疼痛神经元直接相互作用而被触发时,肠道杯状细胞会释放保护性粘液。在一组实验中,这些作者观察到,缺乏疼痛神经元的小鼠产生的保护性粘液较少,它们的肠道微生物组成发生了变化---肠道中有益和有害的微生物失去平衡,也称为肠道菌群失调(dysbiosis)。为了阐明这种保护性的交谈是如何发生的,他们分析了疼痛神经元存在和不存在的情况下杯状细胞的行为。

【9】NEJM:全球首个病例!科学家们在一对双胞胎中首次识别出人类线粒体解偶联综合征!

doi:10.1056/NEJMoa2202949

近日,一篇发表在国际杂志New England Journal of Medicine上题为“Congenital Hypermetabolism and Uncoupled Oxidative Phosphorylation”的研究报告中,来自麻省总医院和费城儿童医院等机构的科学家们通过对一组同卵双胞胎(identical twins)进行研究识别出了一种此前并未报告的人类线粒体疾病。

图片来源:https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2202949

线粒体是细胞中独特的细胞器,其包含自身独有的DNA并能将机体所摄入的食物转化为维持机体生命所需的能量,影响线粒体功能的疾病通常也会干预线粒体的功能,但在研究者报道的两名同卵双胞胎患者中,他们发现其机体细胞中的线粒体处于过度活跃状态。正如文章中报道的那样,即使这对双胞胎所摄入的热量超过其机体所需,其机体体重仍然很低。

医学博士Vamsi K. Mootha说道,这或许是一种非常不同的线粒体表型,目前有 300多种罕见的遗传性线粒体疾病,其几乎所有都与细胞内线粒体的功能紊乱或中断有关;基因组测序数据揭示了线粒体中名为线粒体ATP合成酶的特殊酶类会发生突变,而这种酶类能被细胞用来产生能量储存分子ATP。实验结果表明,ATP合成酶的突变会产生“泄露”的线粒体,从而使得能量消散,这一过程称之为线粒体解偶联(mitochondrial uncoupling)。

研究者表示,我们提出了一种新名词,即线粒体解偶联综合征(mitochondrial uncoupling syndrome),其主要会表现出线粒体较高的代谢水平和解偶联水平,这些病例对于罕见疾病遗传学、线粒体生物学和代谢研究都非常重要。研究者指出,对线粒体解偶联综合征进行额外的研究或许有望帮助阐明一般人群机体中能量代谢的差异。

【10】Science:肝脏转录因子BCL6提高雄性在感染后的生存能力,但也让它们更容易患上脂肪肝

doi:10.1126/science.abn9886

在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校和布法罗大学的研究人员开发出一种基于进化生物学的新方法来探究在不同性别之间存在差异的疾病。他们推断,在肝脏的免疫力和代谢之间的权衡中,雄性和雌性采取了相反的路径。这有助于雄性抵抗在统治权争斗中它们的伤口遭受的细菌感染,同时帮助雌性储存皮下脂肪,以便在食物短缺时生存。相关研究结果发表在2022年10月21日的Science期刊上,论文标题为“An evolutionary trade-off between host immunity and metabolism drives fatty liver in male mice”。

这些作者通过研究小鼠,确定了一个调节脂质的信号传导通路的活性:这种信号通路在雄性小鼠中将脂肪储存在它们的肝脏中,而在雌性小鼠中,将脂肪释放到它们的血液中。这种信号通路也对生长激素做出反应。这种现象可能塑造了男性的生理机能,使得他们在今天的高热量环境中面临风险。这些发现对脂肪肝有特别的意义。脂肪肝影响着四分之一的美国人口。它主要见于男性,进入绝经期的女性也会受到影响。

研究者Holly Ingraham博士说,“科学家们最近才开始了解到不同性别之间存在这些深刻的差异。了解这些差异将是开发针对性别差异性疾病的治疗方法的关键。脂肪肝就是一个例子。”他们的实验发现,雄性小鼠在感染大肠杆菌后存活的可能性比雌性小鼠高三倍。雌性小鼠在这种感染后出现了高脂血症,这种疾病也见于患有严重败血症的人类。降低它们的脂质水平有助于它们生存。

他们随后通过给小鼠喂食高脂肪饲料,研究了雄性和雌性小鼠如何应对当代环境挑战的暴饮暴食。雄性小鼠出现了脂肪肝和葡萄糖不耐受,这可能导致2型糖尿病,但是雌性小鼠没有出现。即使雄性和雌性增小鼠加了类似的体重,情况也是如此。(生物谷Bioon.com)

更多精彩阅读:

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。