为什么有些记忆忘不掉,但是有些却记不清?Science:揪出幕后“记忆剪辑师”,原来它一直在“切时间轴”

来源:生物谷原创 2025-07-29 13:22

这项研究的亮点在于,它第一次清晰地展示了大脑如何用一套 "层级编码系统",把连续的生活拆成可回忆的片段,让我们既能记住 "昨天下午" 这样的大框架,也能想起 "咖啡洒了" 这样的小细节。

你是否有过这样的经历:多年前一次生日派对的细节历历在目 —— 蛋糕的奶油味、朋友的笑声、吹蜡烛时的光影,仿佛就发生在昨天;但上周三的晚饭吃了什么,却怎么也想不起来?我们的大脑就像一个忙碌的剪辑师,把连续的生活片段剪成一个个 "事件",再按时间顺序存档。可它是怎么判断 "哪里该剪一刀" 的?又是怎么记住这些片段的先后顺序的?

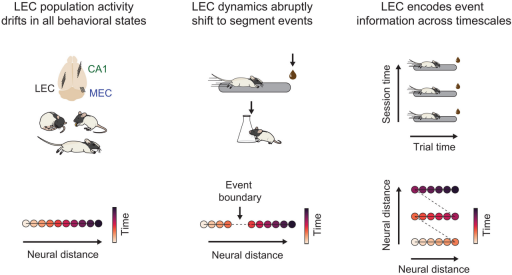

最近,《Science》杂志上一项关于大脑记忆机制的研究,或许能解开这个谜题。来自挪威科技大学的研究团队聚焦于一个名叫 "侧内嗅皮层(LEC)" 的脑区,发现它就像一个 "时间编码器":既能让神经活动像河流一样持续 "漂流",标记时间的流逝;又能在事件转换的瞬间 "急刹车",给每个事件盖上独特的 "时间戳"。更厉害的是,它还能同时处理从几秒到几分钟的不同时间尺度的事件信息,就像同时用手机拍视频、记秒表、写日记一样高效。

这项研究的亮点在于,它第一次清晰地展示了大脑如何用一套 "层级编码系统",把连续的生活拆成可回忆的片段,让我们既能记住 "昨天下午" 这样的大框架,也能想起 "咖啡洒了" 这样的小细节。

实验对象以及流程

研究人员选择了自由活动的大鼠作为实验对象 —— 别小看这些小家伙,它们在迷宫里跑来跑去的行为,其实能完美模拟我们日常生活中的 "连续事件体验"。为了捕捉神经活动的细节,团队用了高密度的 Neuropixels 探针,能同时记录几百到几千个神经元的活动,覆盖 LEC、内侧内嗅皮层(MEC)和海马体 CA1 区(这些都是和记忆相关的关键脑区)。

自由觅食任务:让大鼠在开放场地里随便找食物,记录它们在自然活动时的神经活动,看 LEC 是否会随时间 "漂移"。

睡眠记录:等大鼠睡着后,特别关注快速眼动(REM)睡眠阶段(这个阶段大脑活动和清醒时很像),看看没有外界刺激时,LEC 的活动是否还会 "漂移"。

事件边界任务:设计了几种包含 "事件转换" 的场景,比如让大鼠跑 "八字迷宫"(跑到终点获得奖励时算一个事件边界)、接触新物体(第一次看到陌生东西时算一个事件边界),观察 LEC 在这些瞬间的反应。

多时间尺度任务:让大鼠完成有重复时间结构的任务,比如在跑步机上跑 10 秒后再去迷宫找奖励,看看 LEC 能否同时处理 "10 秒" 和 "整个任务持续几分钟" 这样不同尺度的时间信息。

LEC 的三大 "超能力"

通过分析海量的神经活动数据,研究人员发现 LEC 简直是个 "时间管理大师",藏着三个关键能力:

第一,持续 "漂移" 的神经活动,标记时间的流逝

在自由觅食时,LEC 的神经细胞集体活动像一条缓慢流动的河 —— 随着时间推移,它们的活动模式会越来越偏离初始状态,就像河流越流越远。正如图 1 所示,这种 "漂移" 沿着一条一维的 "路径" 持续进行,而旁边的 MEC 和 CA1 区的神经活动几乎没什么变化,仿佛是静止的 "河岸"。

更神奇的是,当大鼠进入 REM 睡眠时,LEC 的这种 "漂移" 和清醒觅食时几乎一模一样(图 2)。这说明,这种 "漂移" 不是因为外界环境变化(比如看到食物、听到声音),而是 LEC 自身网络的 "内在属性"—— 哪怕大脑在休息,它也在默默 "倒计时"。

LEC中的神经细胞群体活动按照时间组织事件

第二,事件边界的 "急刹车",给每个事件盖 "时间戳"

生活中的 "事件转换"(比如从家里走到办公室、从开会切换到吃饭),在大脑里会被 LEC 敏锐捕捉。研究发现,每当这些 "事件边界" 出现时,LEC 的神经活动会突然 "偏移"—— 就像河流突然改道,把连续的活动分割成一个个独立的 "神经单元"。

比如在 "新物体任务" 中,当大鼠第一次接触陌生物体时,LEC 的神经活动会瞬间 "加速偏移"(图 3E),仿佛在说 "这个新东西出现了,记下来!";但当它第二次接触同一个物体时,这种偏移就消失了 —— 毕竟 "老熟人" 不值得再盖新戳。而在 "八字迷宫" 任务中,每当大鼠跑到终点拿到奖励,LEC 的活动也会准时 "偏移",就像给每个 "完成一圈" 的事件盖了独特的章。

研究还发现,这些 "偏移" 是由一群神经细胞 "集体行动" 引起的:不同的神经集群在不同的事件边界活跃,所以每个事件的 "时间戳" 都是独一无二的。这就能解释为什么我们能分清 "早上的咖啡" 和 "下午的茶"—— 它们的 "戳" 不一样。

第三,同时处理多个时间尺度,像 "多线程工作" 的大脑

生活中的事件往往嵌套在不同的时间尺度里:比如 "喝一杯咖啡" 是几秒的事,"整个下午茶时间" 是几十分钟的事。LEC 的厉害之处在于,它能同时编码这些不同尺度的信息。

在有重复结构的任务(比如大鼠反复跑迷宫拿奖励)中,研究人员发现 LEC 的神经活动会沿着两个方向 "运动":一个方向是之前说的 "持续漂移",标记整个任务的时间流逝;另一个方向则和漂移方向垂直,专门记录每次 "跑迷宫" 的短期过程(图 4H)。就像一个人在跑步机上跑步 —— 既在原地重复踏步(短期事件),又在慢慢消耗整个下午的时间(长期流逝)。

这种 "正交编码" 的能力,让 LEC 能同时记住 "哪次跑迷宫最快" 和 "整个下午跑了多少次",完美解决了 "不同时间尺度信息如何共存" 的难题。

背后的机制

LEC 的这些 "超能力",背后藏着简单又精妙的机制:

持续漂移的秘密:来自大量神经元的 "慢动作"—— 每个神经元的放电频率会在几分钟内慢慢变化(有的变快,有的变慢),这些微小的变化叠加起来,就形成了群体活动的 "漂流"。研究人员发现,只要去掉这些 "慢变化" 的神经元,LEC 的漂移就几乎消失了,说明它们是 "必需品"。

事件偏移的秘密:来自神经细胞的 "齐步走"—— 在事件边界时,一群神经元会突然同步活跃(或沉默),就像指挥家一挥棒,整个乐团瞬间切换旋律。更妙的是,不同事件边界活跃的 "乐团" 不一样,所以每个事件的 "音乐" 都独一无二。

小结

这项研究告诉我们,LEC 就像大脑里的 "记忆剪辑师":它用 "持续漂移" 记录时间的流动,用 "事件偏移" 分割生活片段,用 "正交编码" 处理不同尺度的信息。这套 "层级编码系统" 不需要刻意训练,就能自动工作 —— 就像我们天生会呼吸一样,大脑天生就会给记忆 "分段落、标时间"。

这一发现不仅解开了 "记忆如何被时间组织" 的谜题,还为理解记忆障碍提供了新线索。比如阿尔茨海默病患者常常混淆事件的顺序,或许就是 LEC 的 "漂移" 或 "偏移" 出了问题。未来,我们或许能通过调节 LEC 的活动,帮助大脑更好地 "剪辑" 和 "存档" 记忆。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Benjamin R. Kanter et al, Event structure sculpts neural population dynamics in the lateral entorhinal cortex, Science (2025). DOI: 10.1126/science.adr0927.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。