Gut:清了幽门螺杆菌,还是得关注胃癌风险!科学家发现,RIMS1甲基化水平最高的人,根治幽门螺杆菌后,患胃癌风险仍升高470%

来源:奇点糕 2025-04-23 10:09

该研究结果显示,RIMS1甲基化水平可用于胃开放型萎缩的健康人的原发性胃癌风险分层。

时至今日,胃癌仍是全球第五大常见癌症,也是第五大癌症死亡原因。在亚洲地区,几乎所有胃癌病例都与幽门螺杆菌有关。

无数研究告诉我们,清除幽门螺杆菌是预防胃癌的有效手段。但幽门螺杆菌的祸害实在太深远了,科学家已经发现,幽门螺杆菌可以通过干预DNA甲基化进程等机制,阴魂不散地给胃癌“开绿灯”。

有研究显示,即使在完全清除幽门螺杆菌后,仍有0.5%-1.2%的人会患上原发性胃癌,因此在清除幽门螺杆菌后,每2年定期进行内窥镜癌症筛查仍然是有必要的。

近期,Gut杂志发表了一篇来自日本科研团队的论文,研究对1624名根除幽门螺杆菌后、内窥镜检查为开放型萎缩的高风险参与者进行了长期随访,随访时间为4.05年。研究者发现,RIMS1基因的高甲基化水平可作为胃癌高风险生物标志物,四分位最高组胃癌风险升高470%。

该研究参与者与我国患者遗传、饮食、地理因素相近,具有较高的参考价值。

近年来,非恶性组织中的突变和表观突变负荷已经成为受关注的癌症生物标志物。多项横断面研究也发现,胃粘膜中多个基因的高甲基化水平与胃癌风险相关。RIMS1甲基化水平可以反映表观突变负荷,本研究就针对RIMS1甲基化的生物标志物潜力进行了分析。

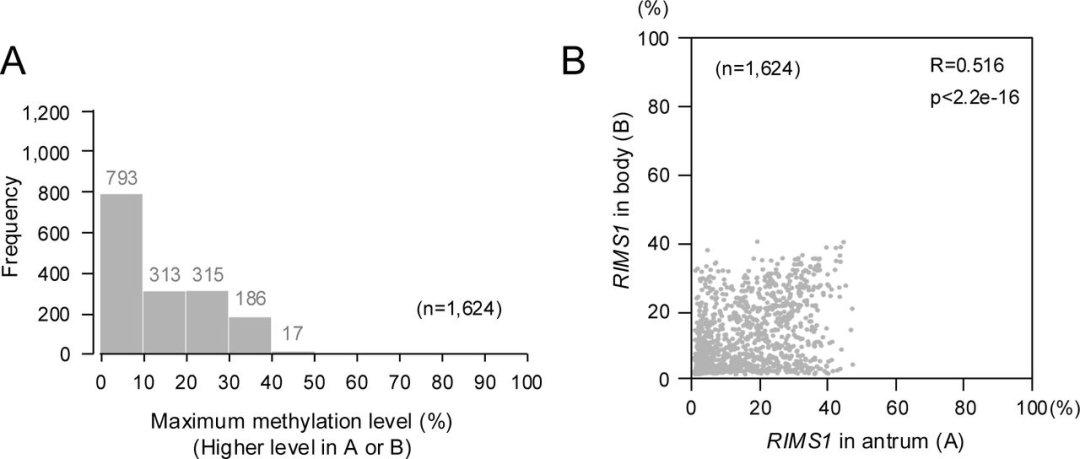

研究纳入的参与者为幽门螺杆菌根除后、胃开放型萎缩的健康人,从胃窦和胃体两个区域采集活检标本用于焦磷酸甲基化检测。入组参与者每年进行内窥镜随访,中位随访4.05年,1624名参与者每人至少随访一次,其中27名在随访期间发展为原发性胃癌。

48.8%的参与者RIMS1甲基化水平<10%,说明大部分人的癌症风险还是比较低的。根据所有参与者的最大RIMS1甲基化水平进行四分组并分析。

RIMS1甲基化水平和分布

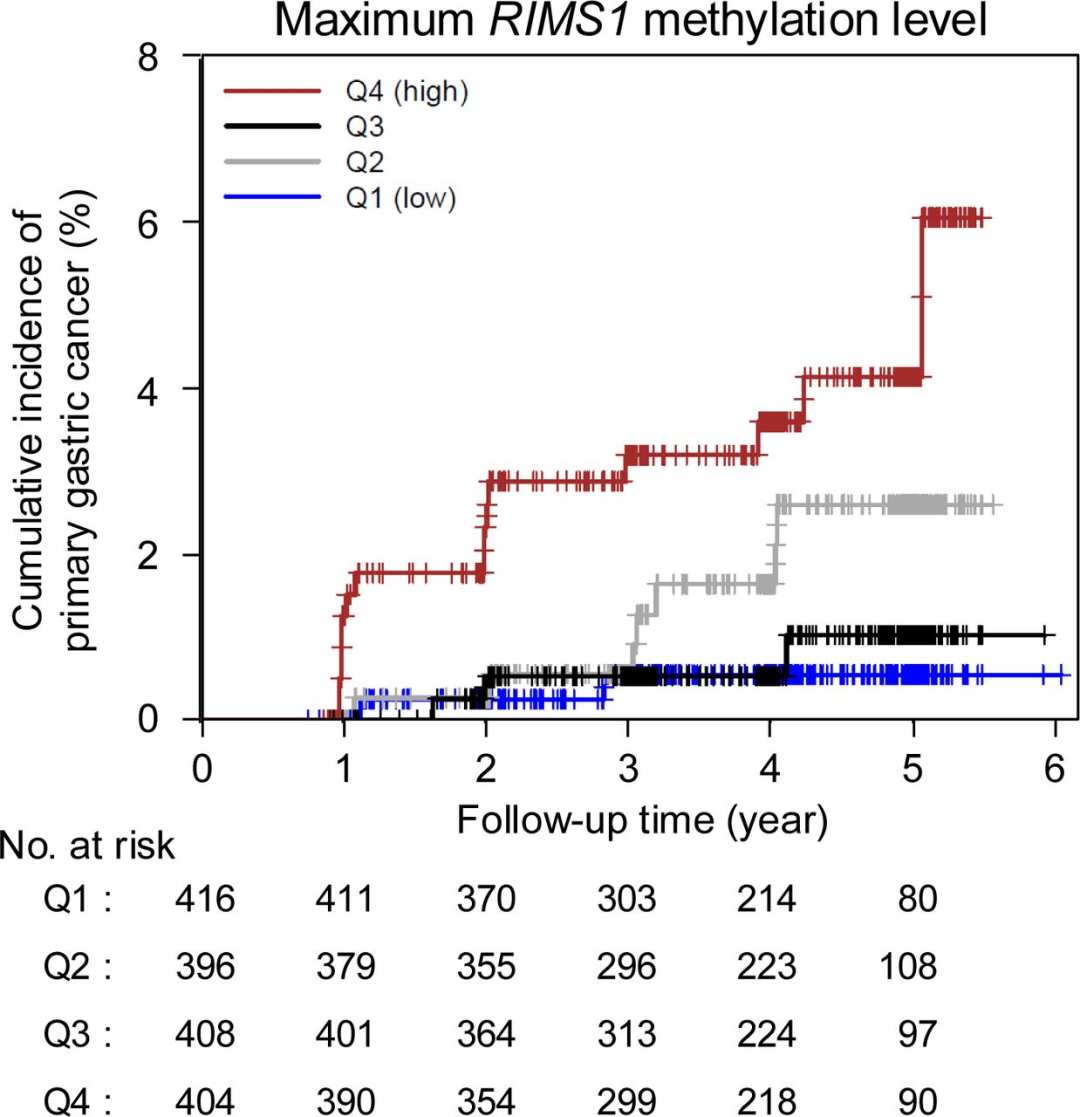

整体来说,该队列的胃癌发病率为431.5/10万,甲基化水平最低四分位组(Q1)为127.1/10万,最高组(Q4)为972.8/10万。相较Q1,Q4胃癌风险高出670%,调整年龄和性别等多个变量,风险高470%。

四分组风险分析

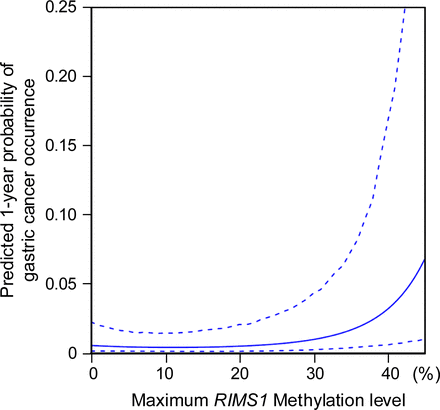

当前日本指南建议每2年进行一次内窥镜筛查,将这个频率提升到每年一次是否有助于高风险患者的胃癌筛查呢?

研究者以750、1000、1250分别为筛查所需人数(NNS)进行分析,得到的临界甲基化水平分别为29.2%、25.7%和22.2%

临界值分析

该研究结果显示,RIMS1甲基化水平可用于胃开放型萎缩的健康人的原发性胃癌风险分层。研究中参与者属于临床上具有较高风险的人群,RIMS1甲基化作为标志物的HR仍能达到7.7,足见其效果。

接下来,研究者准备探索RIMS1甲基化是否可以进一步推广到其他风险较低的亚群。这或许可以帮助筛选出那些风险极低的人,使他们免于定期筛查。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。