2025年11月Science期刊精华

来源:生物谷原创 2025-11-28 15:05

2025年11月份即将结束,11月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

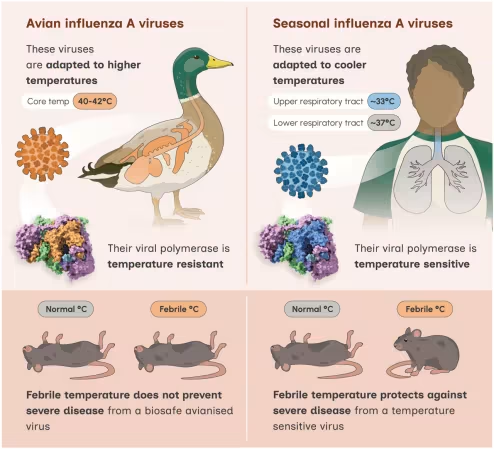

1.Science:禽流感病毒对发烧有抵抗力,使其成为对人类的主要威胁

DOI: 10.1126/science.adq4691

由剑桥大学和格拉斯哥大学领导的一项新研究发现,禽流感病毒对人类构成特殊威胁,是因为它们能在高于典型发烧的温度下复制,而发烧是人体阻止病毒传播的方式之一。

在今天发表于《科学》杂志的一项研究中,该团队鉴定出一个在决定病毒温度敏感性方面起重要作用的基因。在1957年和1968年的致命大流行中,这个基因转移到了人类流感病毒中,由此产生的病毒得以大肆传播。

在先前使用培养细胞的研究中,科学家们已经表明,禽流感病毒似乎对人类发烧时的典型温度更具抵抗力。今天的研究使用体内模型——感染了流感病毒的小鼠——来帮助解释发烧如何保护我们,以及为什么它可能不足以保护我们免受禽流感侵害。

由剑桥和格拉斯哥科学家领导的国际团队模拟了小鼠在应对流感感染时发烧期间发生的情况。为了开展这项研究,他们使用了一种对人类无风险、源于人类、经过实验室适应性培养的流感病毒,称为PR8。

研究人员表明,将体温升高至发烧水平能有效阻止人源流感病毒的复制,但不太可能阻止禽流感病毒。发烧可以防止人源流感病毒的严重感染,仅将体温提高2°C就足以将致命感染转变为轻微疾病。

研究还揭示,病毒的PB1基因在设定温度敏感性方面起着关键作用。携带类禽PB1基因的病毒能够承受与发烧相关的高温,并在小鼠中引起严重疾病。这一点很重要,因为当人类和禽流感病毒同时共感染一个宿主时,它们可以"交换"基因。

2.Science:抑制衰老的主要调节因子15-PGDH可使小鼠关节软骨再生

DOI: 10.1126/science.adx6649

一项由斯坦福医学院领导的研究发现,通过注射阻断一种与衰老相关的蛋白质活性,可以逆转老年小鼠膝关节中自然发生的软骨流失。该疗法还能预防在经历前交叉韧带损伤后关节炎的发展。一种口服版本的治疗方法已进入临床试验阶段,目标是治疗与年龄相关的肌肉无力。

从膝关节置换手术中获取的人体组织样本在接触该治疗后,也产生了新的功能性软骨。研究结果表明,通过口服药物或局部注射来再生因衰老或关节炎而损失的软骨或许将成为可能,从而使膝关节和髋关节置换术不再必要。

该疗法直接靶向骨关节炎的病因。目前尚无药物能够减缓或逆转该疾病;骨关节炎的主要治疗方法是疼痛控制和手术替换受影响的关节。

这种名为15-PGDH的蛋白质,因其在身体衰老过程中普遍性增加而被称为"衰老酶",是衰老的主要调节因子。阻断15-PGDH的功能能增加老年动物的肌肉质量和耐力。相反,在年轻小鼠中表达15-PGDH会导致其肌肉萎缩和衰弱。这种衰老酶还与骨、神经和血细胞的再生有关。

"这是一种再生成人组织的新方法,对于治疗因衰老或损伤引起的关节炎具有重要的临床前景,"微生物学和免疫学教授Helen Blau博士说。"我们当时在寻找干细胞,但很明显它们没有参与其中。这非常令人兴奋。"

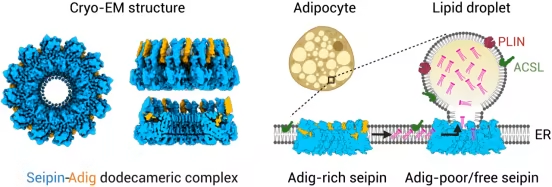

3.Science:新研究发现小蛋白adipogenin可以调节细胞中的脂肪储存

DOI: 10.1126/science.adr9755

一项由德克萨斯大学西南医学中心研究人员共同领导的研究表明,一种名为adipogenin的小蛋白在帮助脂肪细胞储存脂滴的过程中起着关键作用——这一现象对代谢健康至关重要。这项发表在《科学》杂志上的研究成果,可能为改善健康脂质储存带来新策略,进而降低肥胖、糖尿病和其他代谢性疾病的风险。

"这项研究建立在我们长期以来对脂肪细胞如何在扩张过程中维持其细胞健康的兴趣之上。我们证明,一种微小的微蛋白在塑造脂肪生物学方面发挥着超乎想象的重要作用,"德克萨斯大学西南医学中心内科学和细胞生物学教授、Touchstone糖尿病研究中心主任Philipp Scherer博士说。

Scherer博士解释说,每次进食后,任何未被立即燃烧供能的脂质都必须储存在体内。储存脂质最常见且健康的地方是脂肪细胞,它们将这些营养物质作为脂滴储存起来,就像油在水中形成油滴一样。脂质储存在其他细胞类型中会导致一种称为"脂毒性"的状况,从而刺激细胞损伤和死亡。

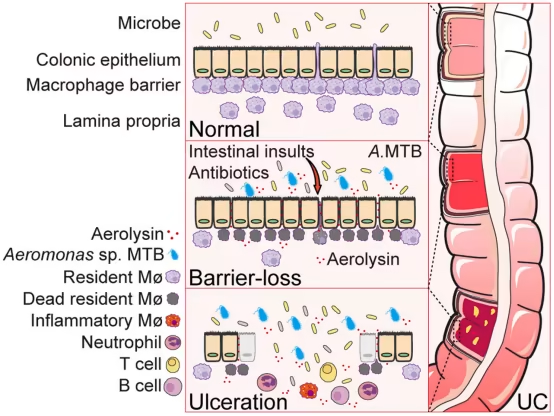

4.Science:杀死巨噬细胞的细菌毒素削弱了肠道对溃疡性结肠炎的防御

DOI: 10.1126/science.adz4712

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)是一种涉及免疫失调、遗传易感性、对肠道微生物群的异常炎症反应以及环境因素的多因素疾病。其临床病程难以预测,常呈现加重与缓解交替出现的特点。由于UC相关的炎症和溃疡通常局限于黏膜层,因此常被视为一种上皮屏障疾病。导致上皮屏障损伤的始动因素尚不清楚,阐明这些因素可能揭示UC的发展机制并为新的治疗策略提供信息。

肠道上皮拥有最大数量的组织驻留巨噬细胞群体之一,它们构成了抵御肠内腔入侵病原体的第一道防线。在一项新的研究中,来自中国南京大学等多个研究机构的研究人员猜测UC患者的肠道驻留巨噬细胞功能受损,导致上皮完整性破坏,因此他们对UC结肠组织中的巨噬细胞进行了研究。

在从UC患者分离的结肠组织中,他们发现,在未显示炎症迹象的区域,组织驻留巨噬细胞出现了耗竭。他们推测巨噬细胞的丢失发生在明显炎症之前。在小鼠模型中,通过化学或遗传方法清除巨噬细胞会增加对肠道损伤的易感性。

为了识别可能损害巨噬细胞功能的潜在因素,他们检测了UC患者粪便样本中的细菌。他们鉴定出一种属于气单胞菌属的产毒素细菌,将其命名为Aeromonas sp. MTB,该菌表达毒力因子气溶素(aerolysin)。巨噬细胞对气溶素诱导的细胞死亡表现出比上皮细胞更高的敏感性,我们推测这可能导致屏障受损,而无需直接的上皮损伤。在病理条件下,MTB能在小鼠体内持续定植,耗竭巨噬细胞并增强对肠道刺激的敏感性。MTB能促进暴露于葡聚糖硫酸钠或缺乏白细胞介素-10表达的小鼠发生结肠炎,其表型与UC相似,但在无菌小鼠中则不会。缺乏气溶素的MTB突变体未能引发结肠炎,这支持了该毒素的作用。在小鼠中,使用多克隆抗气溶素抗体进行预处理可防止MTB诱导的结肠炎,而一种单克隆抗气溶素抗体则能改善已建立的疾病。

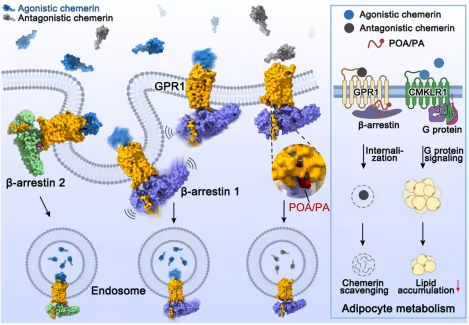

5.Science:解析出chemerin受体结构,揭示脂质代谢的新机制

DOI: 10.1126/science.adt8794

非典型的G蛋白(异源三聚体鸟嘌呤核苷酸结合蛋白)偶联受体通过arrestin偏向性通路调控重要生理过程,如免疫应答、细胞迁移和组织稳态,但arrestin介导的这些受体调控的分子机制仍不明确。GPR1作为一种非典型GPCR,可被趋化因子样蛋白chemerin激活,并参与炎症、脂肪生成和代谢过程。与另一个chemerin受体CMKLR1——一个能激活G蛋白并促进β-arrestin招募的经典A类GPCR——不同,GPR1会发生激动剂依赖性和非依赖性的β-arrestin内化,但仅诱导微弱的G蛋白信号传导。因此,GPR1被认为可作为诱饵受体清除chemerin,从而可能减弱由chemerin过度产生所导致的病理信号。

为了扩展对GPR1的arrestin相关调控机制的认识,在一项新的研究中,来自中国的科学家们结合冷冻电镜单颗粒分析、质谱分析以及β-arrestin招募和内化的功能实验,研究了在结合chemerin和无配体状态下,GPR1与不同β-arrestin亚型(β-arrestin 1和β-arrestin 2,它们与该受体具有不同的信号传导模式)之间的结合模式。此外,他们测量了脂质过载脂肪细胞中的脂质积累,以探索GPR1和CMKLR1在脂肪细胞代谢和脂质稳态中的功能,这进一步凸显了GPR1与arrestin相互作用在界定chemerin介导的生理功能方面的重要性。

chemerin–GPR1–β-arrestin 1 和 chemerin–GPR1–β-arrestin 2 复合物的冷冻电镜结构揭示,β-arrestin 1采用了四种不同的非经典结合姿态,显示出其指状环和C-edge的可塑性,这与有利于受体内化的arrestin招募的动态摆动模型相一致;相比之下,β-arrestin 2以更稳定的方式与GPR1结合,仅呈现一种可能促进受体信号传导的结合构象。在无配体情况下,GPR1呈现非活性构象,以一种不同于chemerin刺激时的相互作用模式容纳β-arrestin 1。

这些发现表明,GPR1通过采用不同的构象来招募β-arrestin,从而内化chemerin的激动性和拮抗性亚型,这使得该受体能够以更广的特异性清除配体。质谱分析和功能数据支持,GPR1 C末端的组成型磷酸化是该受体发生组成型β-arrestin招募和内化的原因,而两种脂肪酸——棕榈油酸和棕榈酸——结合于受体-arrestin的结合界面以增强相互作用,进一步促进了这一过程。非活性GPR1与β-arrestin之间这种脂肪酸介导的复合物组装,与在过表达GPR1的脂肪细胞中观察到的现象相符:在高浓度棕榈酸和油酸刺激下,甘油三酯积累减少,这可能促进了脂肪组织产生的拮抗性chemerin亚型的清除,从而允许更多CMKLR1分子被激活以介导脂肪分解。

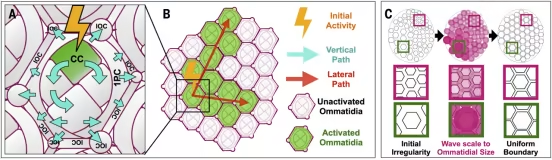

DOI: 10.1126/science.ady5541

在果蝇发育过程中的眼睛内, 闪烁的钙波会持续数小时穿过细胞。根据发表在《科学》杂志上的一项新研究,这些自发的钙波具有重要功能:它们促进细胞间的通讯并塑造眼睛的结构。

科学家们长期以来在人类和其他哺乳动物视觉系统的发育过程中观察到钙波。这些波出现在视网膜——即眼球中感知光线并向大脑传递信号的内层结构——远在眼睛能够检测光线或视物之前。

科学家们认为,这些钙活动波能够优化发育中视觉大脑的连接,然而它们在建构眼睛本身物理结构方面的潜在作用此前尚未被探索。

如今,纽约大学的研究人员发现,果蝇在发育过程中同样存在这些钙活动波,或称"视网膜钙波"。这种同步活动塑造了它们正在生长的眼睛,创造出一个精确有序的结构,为日后的视觉功能奠定基础。

"这一发现揭示了一个普遍的发育机制,即同步的钙活动通过塑造组织来实现精确的感觉功能,"纽约大学生物学系博士后、该研究的第一作者Ben Jiwon Choi说。

"我们的研究表明,这些长期被观察到的视网膜钙波,除了协调神经回路外,还在塑造发育中的眼睛结构方面扮演着关键角色,"纽约大学生物学和神经科学教授、该研究的资深作者Claude Desplan说。

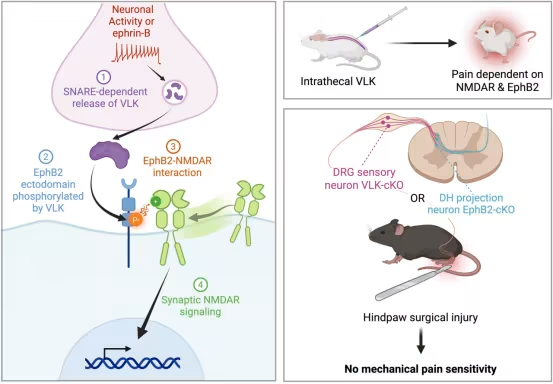

7.Science:发现疼痛信号通路的新开关,可能导致更安全治疗和缓解疼痛的新方法

DOI: 10.1126/science.adp1007

杜兰大学的研究人员与来自其他八所大学的同事团队共同发现了一种新的神经细胞信号传导机制,这一发现可能改变我们对疼痛的理解,并带来更安全、更有效的治疗方法。

这项由杜兰大学脑研究所所长、科学与工程学院细胞与分子生物学教授Matthew Dalva和德克萨斯大学达拉斯分校的Ted Price共同领导的研究揭示,神经元可以在细胞外释放一种酶,该酶能在损伤后激活疼痛信号。这项发表于《科学》杂志的研究工作,为脑细胞在学习记忆过程中如何加强连接提供了新的见解。

"这一发现改变了我们对神经元通讯的基本理解,"Dalva说。"我们发现神经元释放的一种酶可以修饰其他细胞外部的蛋白质,从而开启疼痛信号传导——同时不影响正常的运动或感觉。"

研究人员发现,神经细胞通过一种名为脊椎动物孤独激酶的酶在细胞外进行通讯,这种酶能够改变神经元之间空间中的蛋白质,从而影响这些细胞发送信号的方式。

"这是首次证明磷酸化可以控制细胞在细胞外空间如何相互作用的案例之一,"Dalva表示。"这为我们思考如何影响细胞行为开辟了一条全新的途径,并可能为药物设计提供更简单的方法——药物可以从外部起作用,而不必穿透细胞。"

8.Science:新研究揭示分娩时的拉伸和压力调节子宫收缩机制

DOI: 10.1126/science.ady3045

分娩启动时,子宫必须协调有节律且时机恰当的收缩,以确保婴儿安全娩出。虽然孕酮和催产素等激素在这一过程中起关键作用,但科学家们长期以来一直怀疑物理力——在此处指伴随怀孕和分娩过程的拉伸和压力——也扮演着重要角色。

现在,斯克里普斯研究所发表在《科学》杂志上的一项新研究揭示了子宫如何在分子水平上感知并响应这些力。这些发现可能有助于科学家更好地理解诸如产程停滞和早产等情况的生物学根源,指导未来开发改善孕产保健的治疗方法。

"随着胎儿生长,子宫会显著扩张,这些物理力在分娩过程中达到顶峰,"该研究的资深作者、霍华德休斯医学研究所研究员、斯克里普斯研究所神经生物学Presidential Endowed Chair Ardem Patapoutian说。"我们的研究表明,身体依靠特殊的压力传感蛋白来解读这些信号,并将其转化为协调的肌肉活动。"

在这项新研究中,Patapoutian和他的团队发现这两种蛋白质在分娩过程中也扮演着独特且互补的角色:PIEZO1主要在子宫平滑肌中活跃,在宫缩增强时感知压力;而PIEZO2存在于宫颈和阴道的感觉得经中,在那里它被下降胎儿的拉伸激活,并通过神经反射增强子宫收缩。

这两种蛋白质协同工作,将物理拉伸和压力转化为电信号和化学信号,帮助子宫以协调的节律收缩。每一种都可能部分补偿另一种的功能,确保即使一条通路受阻,分娩也能继续进行。

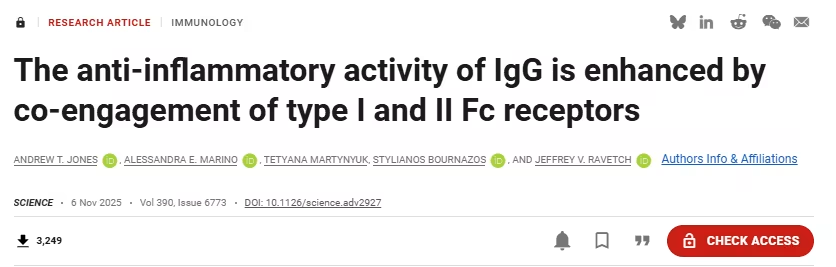

9.Science:实验室制造的新型抗体在小鼠体内与低剂量的IVIG效果相当

DOI: 10.1126/science.adv2927

静脉注射免疫球蛋白(intravenous immunoglobulin, IVIG)疗法通过向患者输注天然存在的IgG抗体来治疗自身免疫性疾病。该疗法最早可追溯至20世纪50年代,目前虽仅获FDA批准用于治疗四种疾病,但却被超适应症广泛用于治疗另外80多种疾病,因为它通常是针对这些病症唯一有效的药物。但IVIG存在严重缺陷。治疗可能每月需要多次进行长达数小时的大剂量输注,费用高昂,且由于抗体来源于捐赠的人体血浆,经常出现供应短缺。

现在,洛克菲勒大学Leonard Wagner分子遗传学与免疫学实验室的科学家们利用他们在一个抗炎通路中发现的先前未知的机制,开发出一种强大的升级版疗法:一种工程抗体,在小鼠身上仅需极低剂量即可达到IVIG的疗效,并且无需人血浆即可合成。该研究发表在《科学》杂志上。

该研究的第一作者、由Jeffrey Ravetch领导的实验室的研究助理Andrew Jones说:"我们发现,通过增强某个受体对的结合,可以显著降低剂量,同时达到同等效果。"

这些进展建立在实验室早期研究的基础上,他们此前已开发出一种效力是IVIG十倍的分子,目前正通过Ravetch联合创立的生物技术公司Nuvig进行2期临床试验。当前的研究成果极大地改进了该分子。

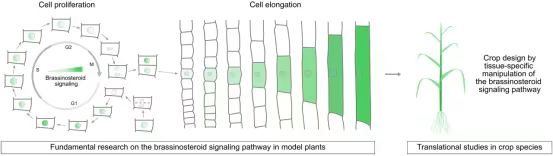

DOI: 10.1126/science.adu9798

随着地球气候变暖与变化,可持续农业实践对养活快速增长的人口至关重要。我们能否通过基因工程改造作物,使其适应干旱及气候变暖的其他影响?

加州理工学院生物学与生物工程助理教授、植物发育生物学家Trevor Nolan近期发表的一系列论文,为基因组学和植物发育生物学的新技术与方法如何实现这一目标绘制了路线图。

一篇发表于《科学》杂志的最新综述论文,阐述了利用基础生物学研究工具理解植物细胞内部工作机制,以改进和增强作物的路径。该论文由Nolan与比利时根特大学VIB植物系统生物学中心的研究人员合作撰写。

尽管目前改造作物的通用工具已经存在,但Nolan及其同事提出了一种更精准的方法。他们建议,对植物自身基因表达进行微调,例如可以在干旱期间促进根系更深生长,提高水分和养分吸收效率,或改变叶片结构以在密集田间条件下更好地捕捉光线。

"我们希望以手术级的精度调控植物生长,且不对植物的其他部分产生副作用,"Nolan说。"要做到这一点,需要我们精确理解植物在细胞层面上的活动背景。"(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。