研究揭示人类视网膜发育过程中的重要分子机制

来源:生物物理所 2020-05-09 22:28

5月7日,Developmental Cell 杂志在线发表了题为Single-cell analysis of human retina identifies evolutionarily conserved and species-specific mechanisms controlling development 的研究论文。该工作通过对16个时间点

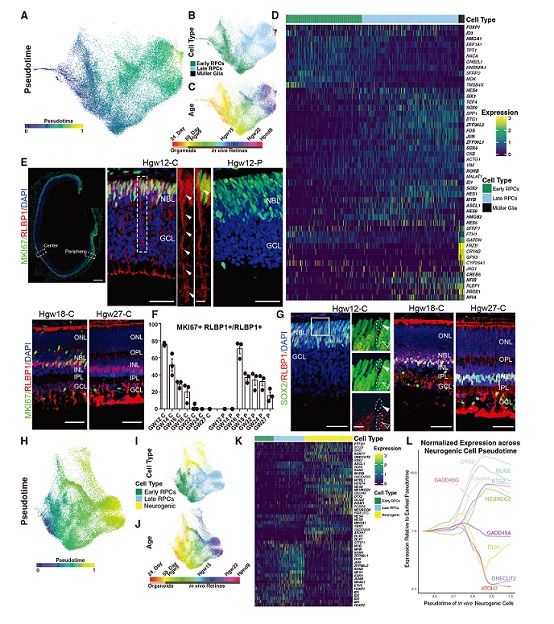

5月7日,Developmental Cell 杂志在线发表了题为Single-cell analysis of human retina identifies evolutionarily conserved and species-specific mechanisms controlling development 的研究论文。该工作通过对16个时间点的人胚胎视网膜和4个发育阶段的人视网膜类器官进行高通量单细胞测序,建立了人类视网膜发育的转录组数据库,阐述了视网膜在发育过程中各种细胞类型命运决定以及黄斑形成的分子调控机制,并通过跨物种分析,揭示了人与小鼠的视网膜在发育过程中的进化保守性以及物种特异性。

视觉是人类获取外界信息的主要方式,其主要通过位于眼球后壁的视网膜将光信号转换为电信号,最后将信号通过视神经传递到大脑。人类视网膜中有一个灵长类特异的区域称为黄斑区,主要负责明视觉和色觉,任何累及黄斑区的病变都会导致非常明显的视力丧失。因此,了解人视网膜细胞组成及其发育的分子机制,解析黄斑发育的特征,对治疗先天性视网膜疾病至关重要。

在该研究中,研究人员利用高通量单细胞转录组技术对人视网膜类器官、胚胎期到成体期的20个时间点的118555个单细胞进行了测序,分成了126个细胞亚群,并根据已知的细胞类型标记基因将这些亚群注释为11种细胞类型,并且描绘了视网膜细胞的发育轨迹。同时,利用不同发育阶段细胞类型的组成揭示了人视网膜主要细胞类型出现的先后顺序以及发生的具体时间。为了进一步探究视网膜细胞命运决定的基因表达调控网络,研究人员对每一种细胞类型及其相关的视网膜祖细胞进行了拟时间分析,并且找到了相关细胞类型命运决定的调控基因。

此外,为了研究黄斑区域发育的特殊性,研究人员收集了人胚胎期20周和出生后8天的黄斑区和外周区的样品,通过分析区域差异基因,最终找到了10个与黄斑生成相关的基因,其中CYP26A1可以减低视黄酸的浓度,而低浓度的视黄酸可以促进类似黄斑区域的形成,通过原位杂交实验证明CYP26A1是在黄斑区的视网膜祖细胞和穆勒细胞中特异性地表达。另一个基因CTGF,是Hippo信号通路的下游靶基因,也在黄斑区的穆勒细胞中特异性地表达。虽然Hippo通路在早期黄斑区发育过程中的具体作用还有待研究,但是这些结果表明黄斑区特异的视网膜祖细胞以及穆勒胶质细胞对黄斑区的形成至关重要。(生物谷Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->