Nature系列综述:in vivo CAR-T细胞疗法

来源:生物世界 2025-11-18 11:44

该综述探讨了 in vivo CAR-T 的核心技术——包括脂质纳米颗粒(LNP)递送 RNA 以及工程化病毒载体,并讨论如何通过技术改良开发适用性更广、更优的 CAR-T 细胞疗法。

嵌合抗原受体(CAR)-T 细胞疗法,已经彻底改变了血液系统恶性肿瘤患者的治疗格局,但其应用仍受限于劳动密集型的制造流程、有限的生产能力以及不稳定的临床疗效。

体内 CAR-T(in vivo CAR-T)细胞工程技术,通过直接在患者体内生成 CAR-T 细胞,消除了体外细胞处理和复杂物流的需求,同时提升临床疗效,力求克服上述挑战。

病毒学、RNA 药物和纳米技术的最新进展促使 in vivo CAR-T 发生了根本性变革,通过慢病毒载体和脂质纳米颗粒(LNP)等靶向递送系统,将编码 CAR 的遗传物质导入内源性 T 细胞。早期临床研究已证实了高效转导、持续 CAR 表达和抗肿瘤活性的早期迹象,完成了概念验证。

近日,CAR-T 细胞治疗先驱 Carl June,诺奖得主、mRNA 技术先驱 Drew Weissman,以及 Capstan、Umoja、Kelonia、Moderna、Myeloid、Interius、Orna、Sana、Carisma 等细胞疗法和 mRNA 技术公司的研究人员,在 Nature 旗下综述期刊 Nature Reviews Drug Discovery 上发表了题为:In vivo chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy 的综述论文。

该综述探讨了 in vivo CAR-T 的核心技术——包括脂质纳米颗粒(LNP)递送 RNA 以及工程化病毒载体,并讨论如何通过技术改良开发适用性更广、可扩展性更强、安全性更高且疗效更优的 CAR-T 细胞疗法。通过消除体外操作和化疗预处理的需求,这一策略能够使 CAR-T 细胞疗法的应用范围更广,不仅可用于血液类癌症,还能用于系统性红斑狼疮等自身免疫疾病。

在过去的三十年里,免疫疗法经历了重大变革,这得益于单克隆抗体、抗体药物偶联物、细胞因子、免疫细胞衔接器、 DNA 疫苗以及最近的 RNA 疫苗和工程 T 细胞疗法等方面的进步。

在这些治疗方式中,自体嵌合抗原受体(CAR)T 细胞疗法脱颖而出,该疗法通过采集患者自身的 T 细胞,对其进行基因改造以表达 CAR,然后再回输到患者体内,因其疗效显著而备受关注,在 B 细胞恶性肿瘤的治疗中展现出治愈潜力。

尽管人们有所期待,但自体或异体 CAR-T 细胞疗法向更广泛的适应症和患者群体的拓展速度却比预期的要慢。这是由于仍存在着诸多障碍,包括其生产制造和运输保存复杂、生产能力有限以及需要基于化疗的淋巴细胞清除预处理,所有这些都限制了其可及性和适用性。

因此,该领域正处于另一个转折点——需要在递送和工程技术方面进行创新,以克服这些限制,并充分释放 CAR-T 细胞疗法以及免疫疗法的全部潜力。

在这篇论文中,作者们首先探讨了从传统体外工程化 CAR-T 细胞产品开发中获得的关键见解,这些见解促使人们努力推进 in vivo CAR 技术,将其作为一种替代方法。这种新颖策略消除了细胞制造及相关限制获取的物流环节,并且避免了基于化疗的淋巴细胞清除预处理,从而为释放 CAR 技术的全部潜力提供了机会,包括针对那些安全性要求更高的更广泛适应症。

然后,该综述回顾了主要的 in vivo CAR 平台,以及支持其开发的临床前或临床概念验证。最后,该综述探讨了潜在局限性、推进这些疗法临床转化的策略,以及该进展如何通过多元化的作用机制和有效载荷,推动体内免疫细胞工程技术更广泛的应用转型。

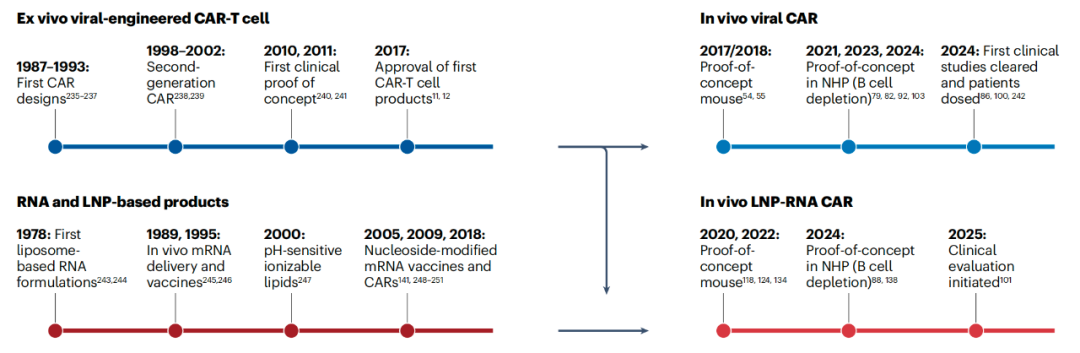

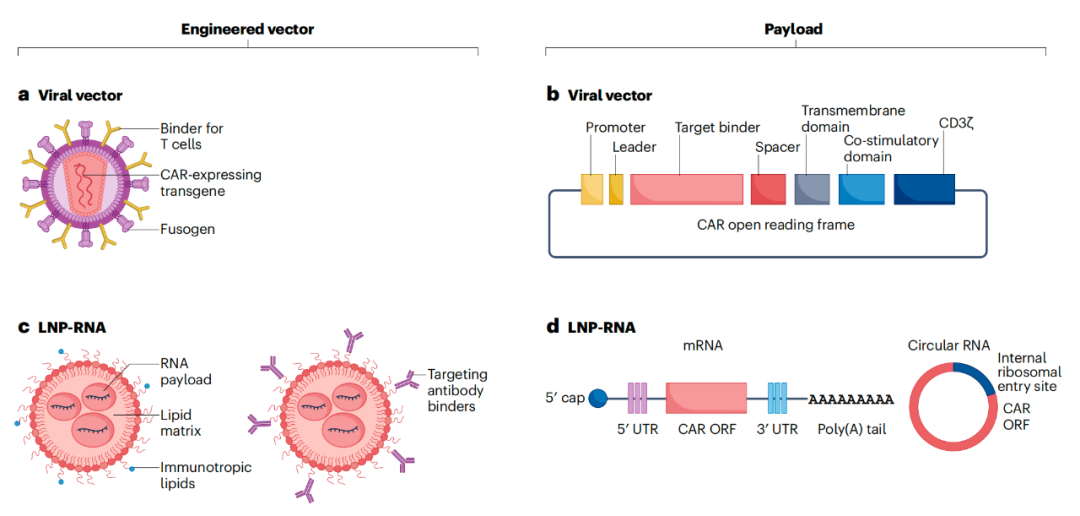

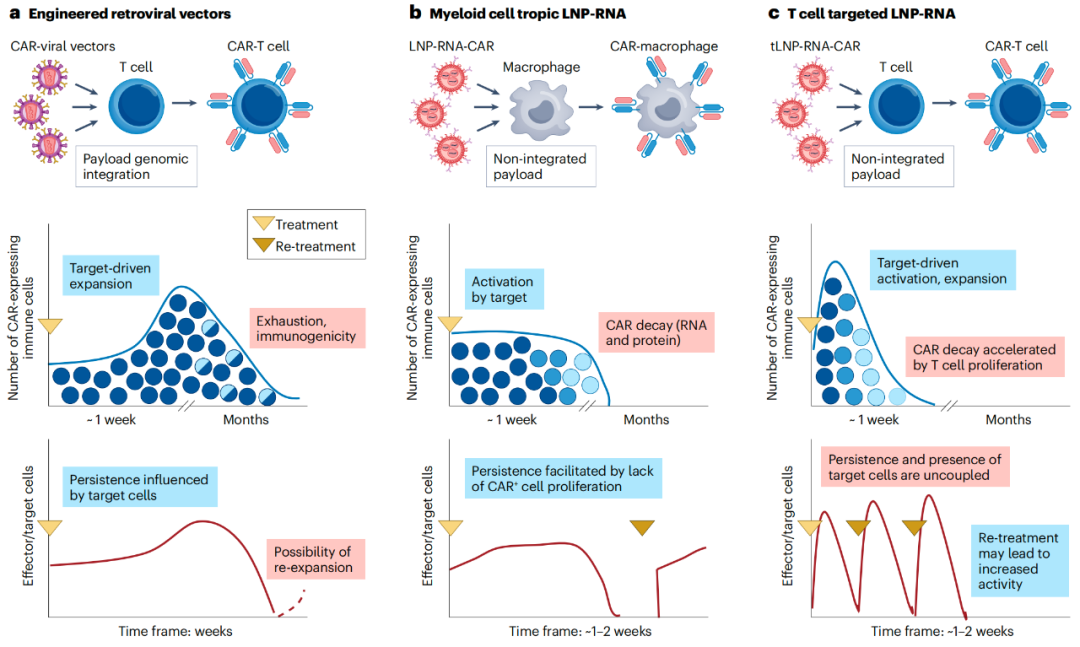

in vivo CAR 技术临床转化过程中的重大发现和里程碑事件。体外 CAR-T(ex vivo CAR-T)细胞产品的开发是医学领域的一个重大里程碑,但同时也揭示了该平台在可及性和临床表现方面的局限。为克服这些局限性,体内 CAR(in vivo CAR)技术应运而生,其发展得益于多个不同领域的进步:病毒学、RNA 疗法和纳米医。目前有两个主要的 in vivo CAR 平台,并正在向临床转化:工程化病毒(慢病毒、γ-逆转录病毒)载体,其会将有效载荷整合到宿主基因组中;脂质纳米颗粒(LNP),其可将 有效载荷在宿主细胞中瞬时表达。

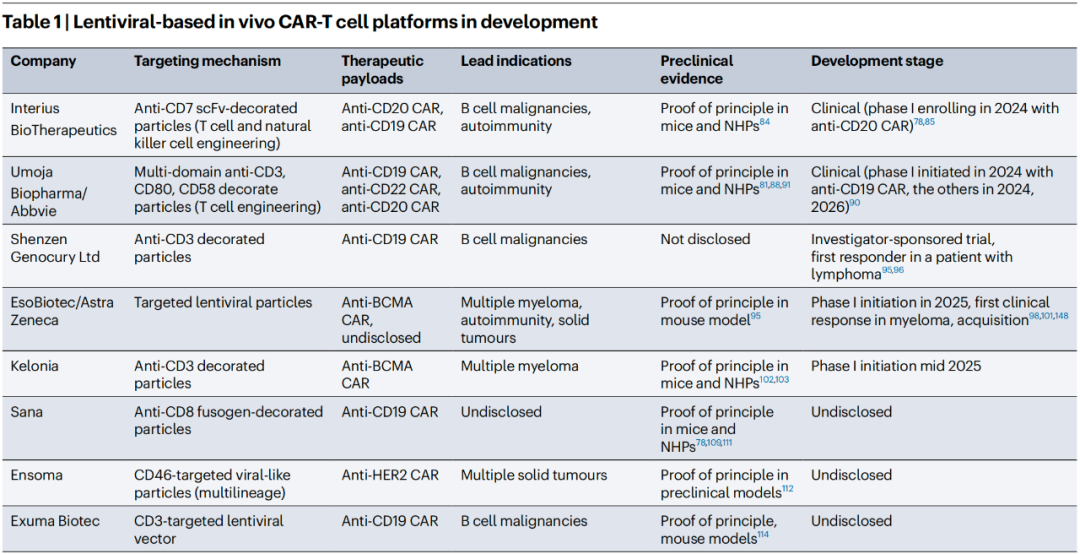

基于慢病毒的 in vivo CAR-T 细胞平台

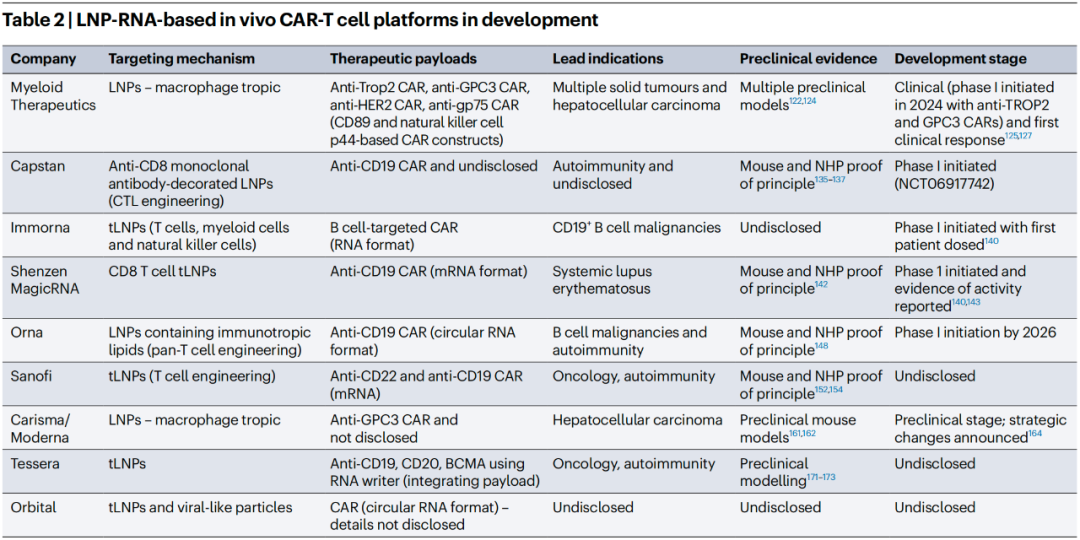

基于 LNP-RNA 的 in vivo CAR-T 细胞平台

主要的 in vivo CAR 平台

正在开发的主要的 in vivo CAR 平台及其作用机制

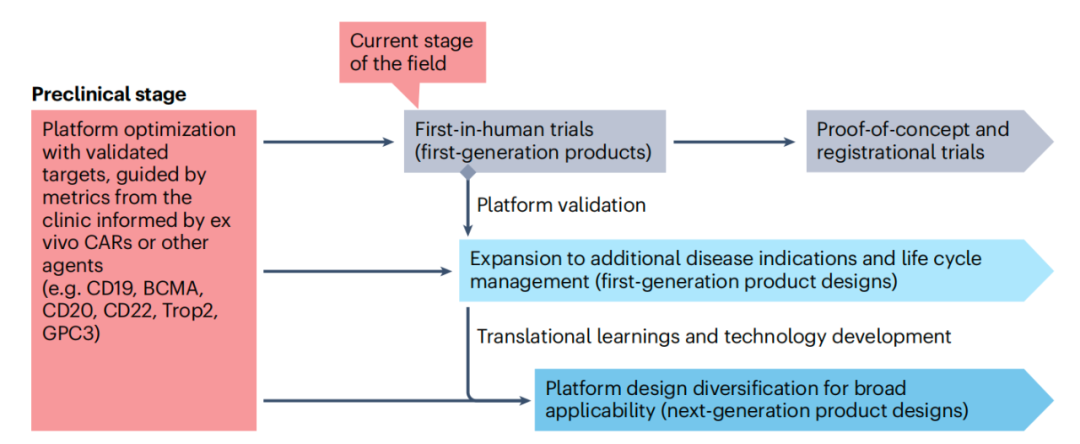

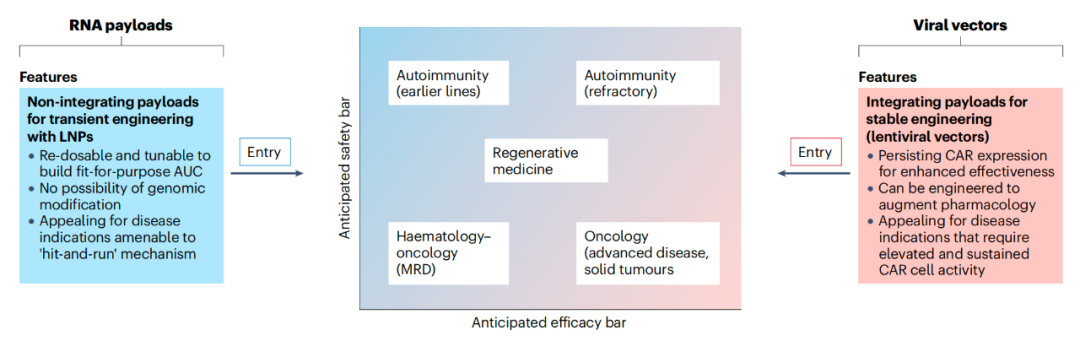

in vivo CAR 疗法发展的前沿观点。现阶段,大多数努力都集中在利用经过验证的靶点进行平台和产品设计及优化上,这些靶点包括 B 细胞谱系抗原(CD19、BCMA、CD20、CD22),它们在肿瘤学和自身免疫学领域均有双重适用性,以及实体瘤靶点(TROP2、GPC3)。目前,包括工程化病毒和 LNP-RNA 在内的多个候选产品正在向临床转化。在首批候选产品证明了安全性、耐受性和具有临床意义的生物学活性之后,预计它们将分别迅速推进到概念验证和注册试验阶段,并伴随临床活动在多种临床适应症(肿瘤学和自身免疫学)中的扩展。由于这些平台的新颖性以及尚未明确的治疗指数,大多数候选产品很可能首先在肿瘤学适应症中进行临床测试,然后是自身免疫疾病或再生医学。随着技术的不断发展,预计产品概念、有效载荷架构和靶向递送载体将实现多样化,从而为那些难以用传统技术治疗的疾病带来越来越创新和颠覆性的体内疗法。

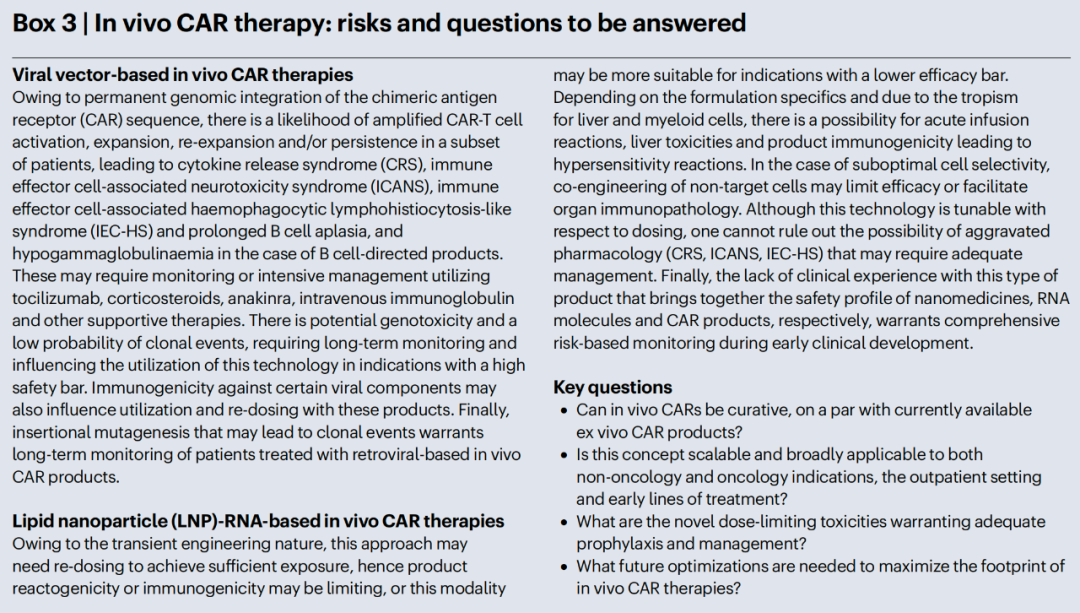

In vivo CAR 疗法的风险以及有待回答的问题

体内工程平台的特性可为目标产品特性及治疗适用性提供信息

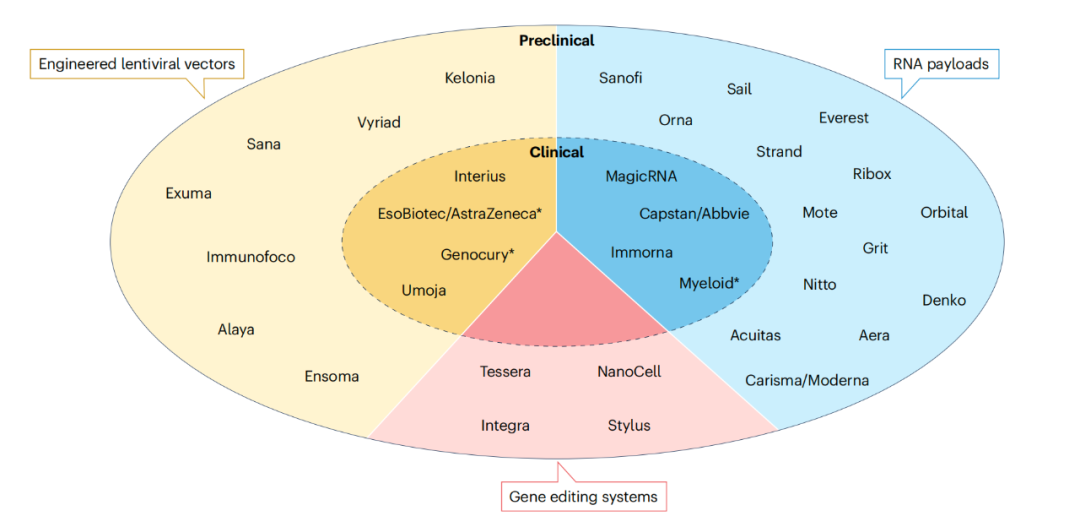

in vivo CAR 疗法迅速发展的生态系统

在首次以质粒 DNA 形式对简单抗原进行体内基因免疫评估 35 年后,在首次将逆转录病毒载体静脉输注用于临床治疗应用 25 年后,以及首个 CAR-T 细胞产品获批 8 年后,该综述展望了一个包含对免疫系统进行精确且复杂的体内编程的未来。这些技术目前正进入临床阶段,最终将能够实现有效载荷表达的时空控制和可调性,并能适应多种机制协同工作。因此,它们将超越当前治疗手段的能力,在更广泛的疾病范围内实现临床表现的增强。

更具体地说,从体外(ex vivo)到体内(in vivo)的 CAR-T 细胞疗法的概念转变,重新定义了免疫疗法的可扩展性和可及性,这得益于生产成本的大幅降低,从而产生了深远的社会经济影响,推动了拯救生命的疗法的普及。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。