阿斯巴甜竟对肠道“下狠手”!日常剂量就会引发应激发炎、屏障受损,Allergy最新研究揪出其致毒关键

来源:生物谷原创 2025-11-18 10:26

日常食用剂量的阿斯巴甜会损伤肠道上皮细胞,引发细胞毒性、氧化与内质网应激,激活NF-κB炎症通路,抑制DNA修复与复制,破坏肠道屏障,其降解产物还存在协同致毒作用,对肠道健康构成威胁。

喝无糖饮料、嚼无糖口香糖、用代糖调味时,你大概率接触过阿斯巴甜。这种自上世纪80年代就广泛使用的人工甜味剂,因甜度是蔗糖的200倍且几乎不含热量,成了食品工业的宠儿,从餐桌甜味剂到加工零食、膳食补充剂里都有它的身影。尽管各国对其设定了每日可接受摄入量,但长期吃到底安不安全?近日,发表在Allergy的一项新研究,从细胞层面撕开了阿斯巴甜的安全面具,揭示它对肠道的多重伤害。

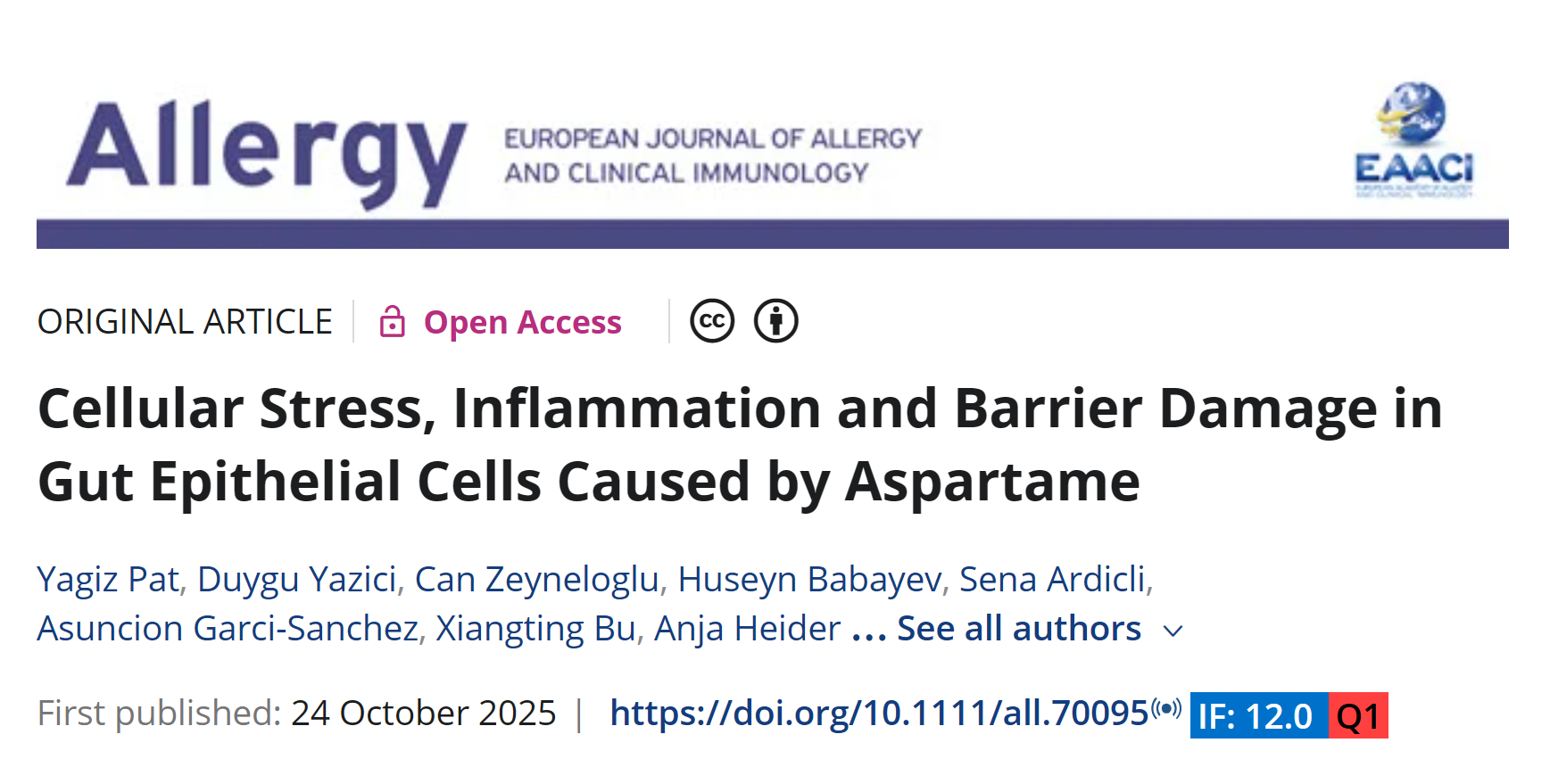

研究团队用Caco-2肠道上皮细胞、人肠道类器官和肠道芯片这三种模型,模拟了日常食用剂量(1-10 mg/mL)的阿斯巴甜影响。结果发现,阿斯巴甜的毒性比想象中更强,浓度低至0.625 mg/mL就会让肠道上皮细胞活力下降,还能破坏人肠道类器官的三维结构,让原本完整的类器官收缩、失去管腔。

图1:阿斯巴甜让结肠和肠道上皮细胞“中毒”

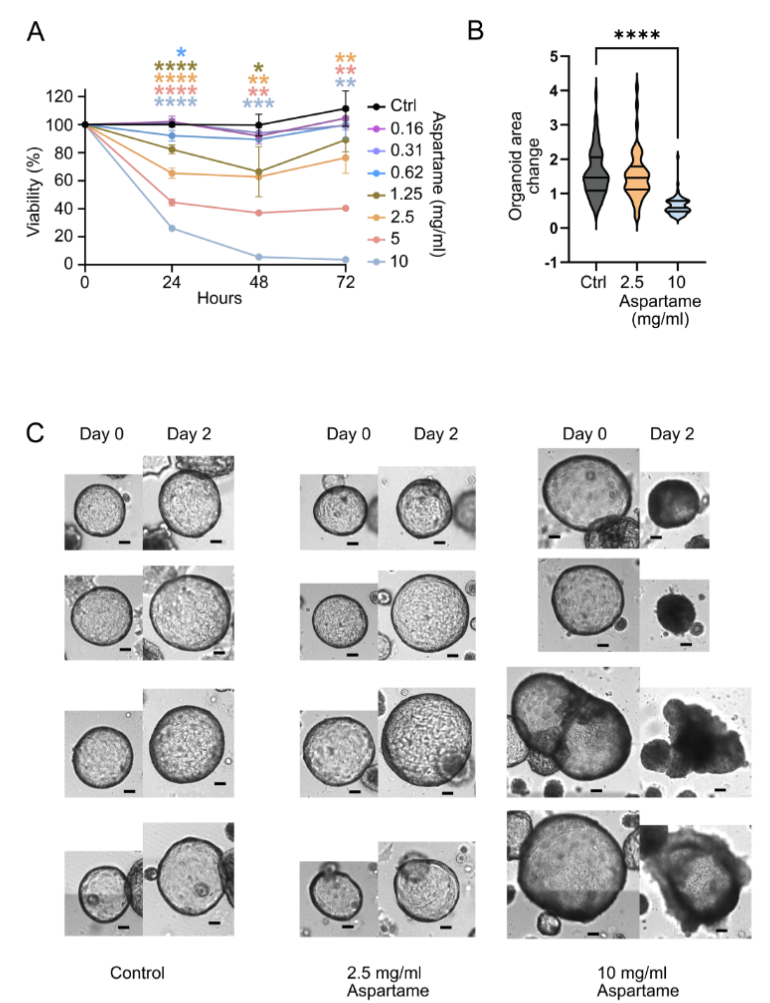

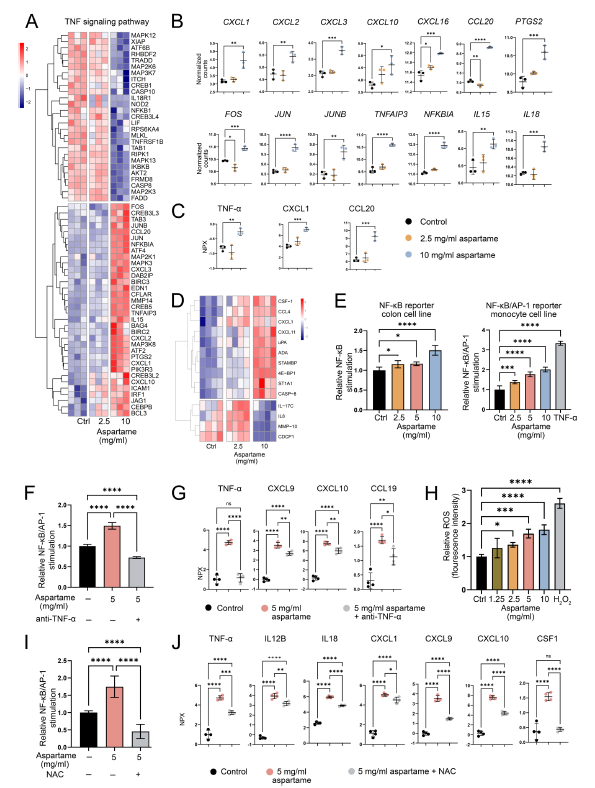

除了直接杀伤细胞,阿斯巴甜还会在基因层面捣乱。通过转录组测序,研究团队发现,2.5 mg/mL和10 mg/mL的阿斯巴甜分别让肠道芯片模型里399个、8272个基因的表达发生显著改变,且两种浓度下有超过90%的差异基因重叠,还呈现剂量越高、变化越明显的规律。这些基因主要集中在两个方向:一方面是未折叠蛋白反应、氧化应激、细胞凋亡、TNF炎症通路等应激通路被激活;另一方面是DNA修复、DNA复制相关通路被抑制,意味着肠道细胞不仅在受苦,还失去了自我修复的能力。

图2:阿斯巴甜打乱肠道上皮细胞的基因表达

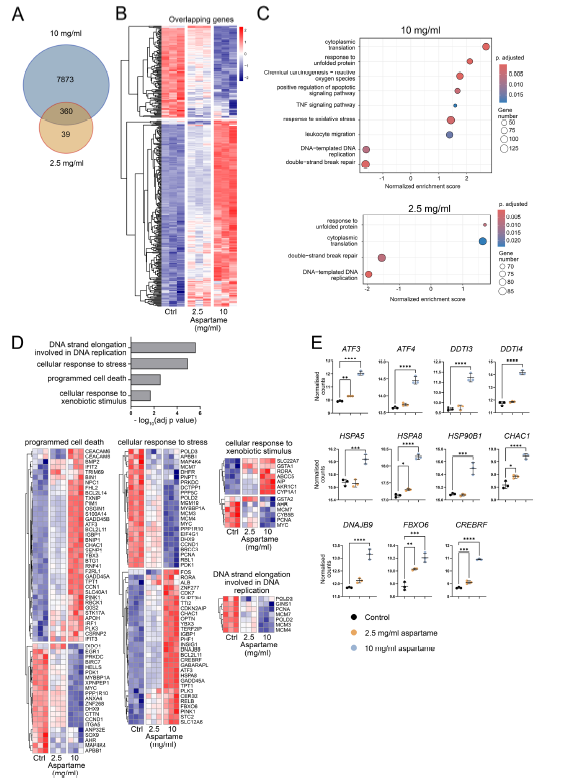

更关键的是,阿斯巴甜会破坏肠道细胞的基因守护机制。研究发现,它会显著抑制双链断裂修复相关基因(比如BRCA1、BRCA2、RAD51)、错配修复基因(比如XPC、RPA1),以及DNA复制相关基因(比如POLA1、PCNA、TOP1)的表达。用胸腺嘧啶掺入实验验证还发现,阿斯巴甜会随着浓度升高,逐渐降低肠道上皮细胞的增殖能力,这意味着肠道细胞不仅难修复受损DNA,连正常分裂再生都受影响,长期下来可能导致肠道组织更新乏力。

图3:阿斯巴甜破坏DNA修复和复制机制

炎症反应也是阿斯巴甜伤害肠道的重要手段。研究证实,阿斯巴甜会激活NF-κB通路,这个通路是炎症反应的开关,一旦激活就会引发级联反应。进一步实验发现,这种激活依赖氧化应激:用抗氧化剂N-乙酰半胱氨酸(NAC)处理后,NF-κB的激活程度明显下降。同时,阿斯巴甜还会让TNF信号通路相关基因上调,诱导CXCL1、CXCL10、CCL20等趋化因子,以及IL15、IL18等细胞因子释放,这些物质会招募中性粒细胞、淋巴细胞等免疫细胞到肠道,加剧炎症。更重要的是,中和TNF-α或抑制NF-κB通路后,阿斯巴甜的细胞毒性会有所降低,说明炎症确实是它伤人的关键环节。

图4:阿斯巴甜通过氧化应激激活NF-κB,引发炎症

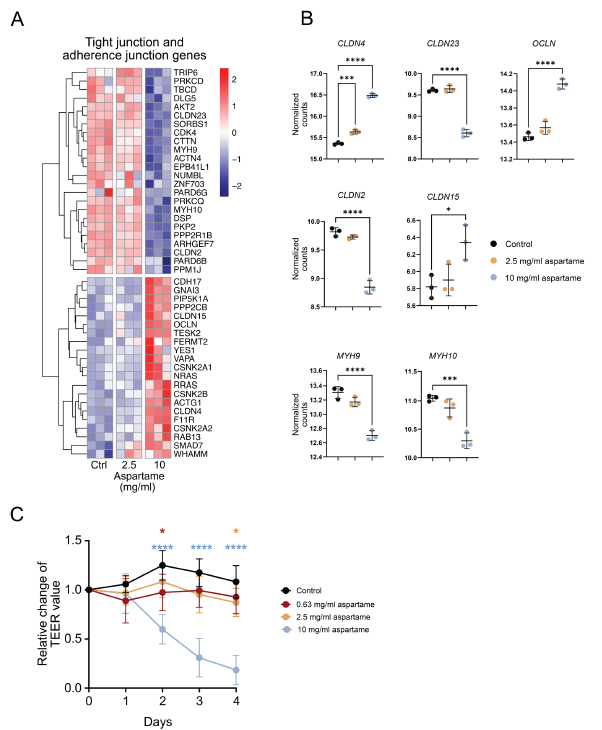

肠道的保护墙——上皮屏障,也逃不过阿斯巴甜的破坏。研究发现,阿斯巴甜会影响紧密连接和黏附连接相关基因(比如CLDN家族、OCLN、MYH9)的表达;在肠道芯片模型里,它还会剂量依赖性破坏屏障完整性:10 mg/mL浓度下第2天就会让屏障受损,2.5 mg/mL浓度下第4天也会出现明显损伤。免疫荧光染色还显示,阿斯巴甜会打乱肠道类器官中ZO-1和闭合蛋白的三维组装结构,让肠道的防御缺口变大。

图5:阿斯巴甜破坏肠道上皮屏障

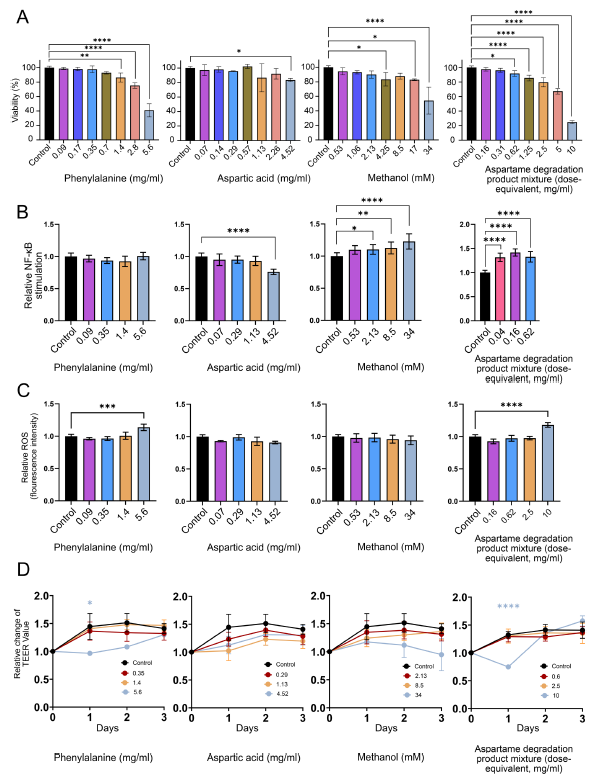

更值得警惕的是阿斯巴甜的降解产物。阿斯巴甜在人体内会分解成苯丙氨酸、天冬氨酸和甲醇,研究发现这三种物质单独使用时,只有高浓度才会有毒性;但混合后,在低至0.62 mg/mL阿斯巴甜等效剂量下就会显著杀伤细胞,还能诱导NF-κB激活、ROS生成和屏障损伤,这说明降解产物可能会“联手”放大阿斯巴甜的毒性。

图6:阿斯巴甜降解产物协同伤害肠道细胞

这项研究从细胞毒性、基因调控、炎症反应、屏障功能等多个维度,证实了日常剂量阿斯巴甜对肠道的伤害,还揭露了降解产物的协同致毒作用。对普通人来说,日常不妨多留意食品配料表,减少含阿斯巴甜的无糖饮料、加工零食摄入。对监管部门而言,这项研究也为重新细化阿斯巴甜的使用标准提供了关键依据。毕竟肠道健康是整体健康的“基石”,任何可能威胁它的成分,都值得我们更谨慎对待。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Pat Y, Yazici D, Zeyneloglu C, et al. Cellular Stress, Inflammation and Barrier Damage in Gut Epithelial Cells Caused by Aspartame. Allergy. Published online October 24, 2025. doi:10.1111/all.70095

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。