你能不能一眼分辨出“善良”的人?最新研究揭示:人类视觉皮层并非仅负责基本的感官处理,更能够根据当前的任务需求动态调整其表征方式

来源:生物谷原创 2025-06-12 09:34

这项研究为我们生动描绘了大脑视觉系统如何处理分类任务。

分类是我们人类认知世界的基础能力。想想看,在街头迷路需要问路时,我们会下意识地寻找一个看起来和善可亲的人寻求帮助;看电视剧时,我们能从演员的神态举止快速辨别人物角色的好坏;在超市挑选水果时,我们可以根据颜色、形状和光泽轻松区分出新鲜的水果和不那么新鲜的;甚至在点外卖时,我们也会根据餐厅的评分和菜品的图片快速决策。这些看似简单的判断,背后其实是我们大脑强大的分类能力在运作。

你有没有好奇过,这种能力是怎么来的?是我们天生就有的,还是后天慢慢学来的?

其实啊,这都和我们大脑中的视觉皮层有着千丝万缕的联系!

视觉皮层,这个负责处理我们看到的信息的大脑区域,一直以来都被认为是相对“被动”的——它只是把眼睛看到的东西原原本本地呈现出来。但近年来的研究发现,事情可能没那么简单!科学家们开始发现,视觉皮层不仅仅是“放录像带”的角色,它还会根据我们的任务需求、目标,甚至是当下的情绪,来“编辑”和“加工”我们看到的信息。换句话说,我们的大脑可能比我们想象得更“聪明”,也更“灵活”!

那这种“灵活性”到底是怎么运作的呢?接下来这篇发表在《Nature Communications》上的研究就将为我们带来最新的解答~

研究意义以及实验设计

该研究旨在探索人类视觉皮层在不同分类规则下的表征变化。研究者们希望了解视觉皮层是否能够根据当前的任务需求动态调整其表征方式,以及这种调整是否与行为表现相关。简单点来说,他们想知道我们的大脑是如何灵活地根据不同的分类任务来重新组织视觉信息的。

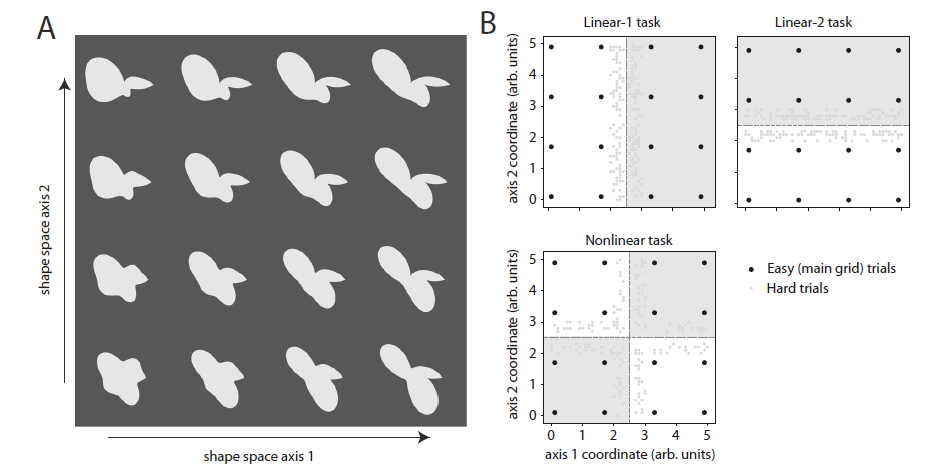

实验共有10名参与者,均为24至33岁的成年人,视力正常或矫正后正常。实验包括三个扫描会话,每个会话持续约2小时。在fMRI扫描过程中,参与者需要对一系列形状刺激进行分类。这些形状刺激在两个维度上参数化变化,形成一个二维形状空间。实验包括三种不同的分类任务:线性1任务(Linear-1)、线性2任务(Linear-2)和非线性任务(Nonlinear)。每种任务要求参与者根据不同的决策边界对形状进行分类。

实验中,每个任务会话包括“简单”试验和“困难”试验。简单试验中,参与者看到的是16个主网格中的形状;而在困难试验中,形状则来自形状空间中更接近当前任务决策边界的部分,增加了任务的挑战性。此外,为了验证形状空间的二维结构,研究者们使用了基于GIST特征的图像相似性分析。

图1:实验设计

规则绕不绕?大脑处理差别大!

首先,研究人员让参与者完成形状分类任务,他们发现:大脑处理规则的方式直接影响表现!当分类规则是“直来直去”的线性边界时(比如按宽度或高度简单划分),大脑判断又快又准(准确率高达86%和83%)。可一旦规则变成“弯弯绕绕”的非线性边界(比如更复杂的形状组合规则),大脑就有点“懵圈”了——反应变慢,准确率也掉到80%。

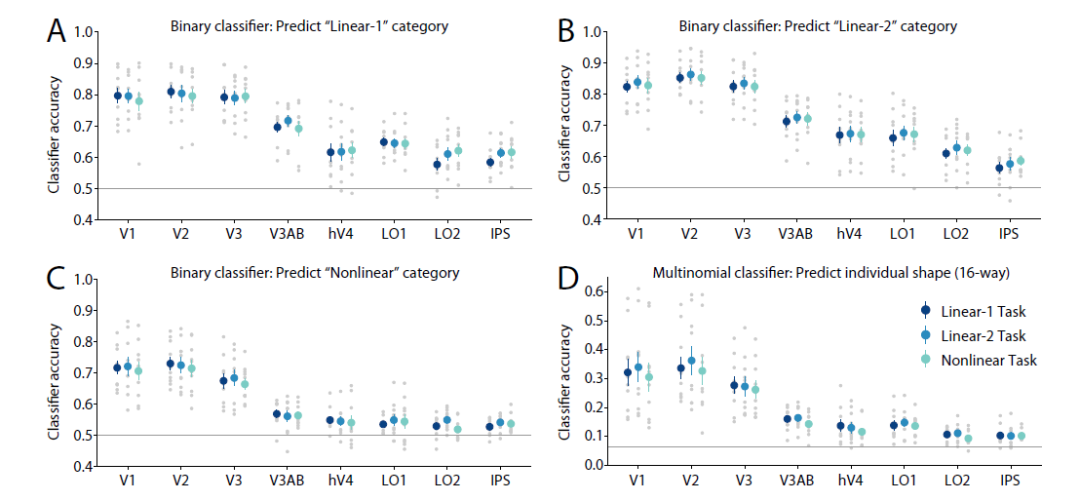

图2:二进制和多项式分类器的总体分类精度

更细致地看,无论规则是线性的还是非线性的,靠近分类边界的“模糊形状”总是最难啃的骨头,容易出错且耗时更长。而那些远离边界的“清晰形状”,大脑处理起来则轻松得多,又快又好。这清楚地表明:大脑偏爱简单直接的规则(线性),讨厌复杂绕弯的规则(非线性);而且越接近“分界线”,判断难度就越大,任务表现与形状在视觉空间里的具体位置息息相关。

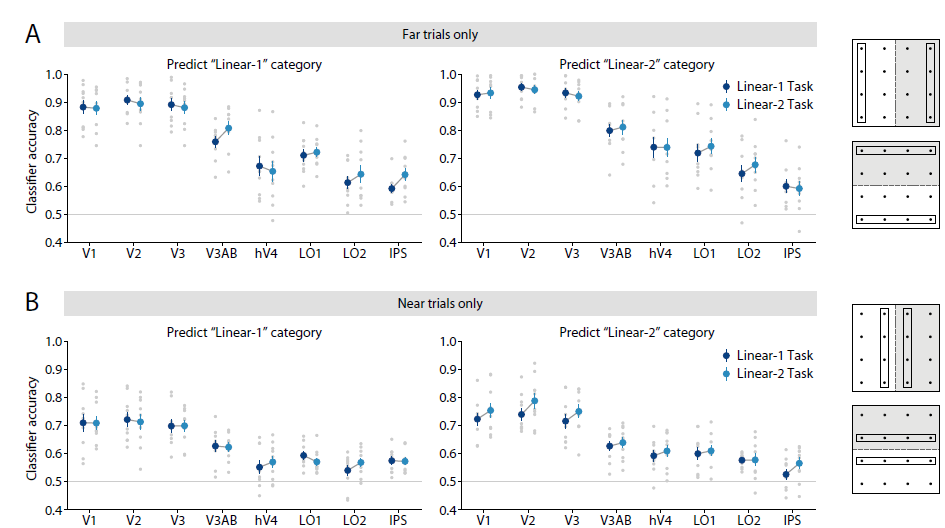

图3:类别可分离性因任务而异

视觉分区可以灵活应对不同任务

大脑会不会像换滤镜一样,根据当前的任务要求动态调整看形状的方式呢?

为了验证这个猜想,研究者扫描了参与者的大脑活动,重点关注负责视觉处理的各个“部门”——从最前线的“信息接收站”V1、V2,到负责更高级处理的“分析中心”LO2、IPS等。

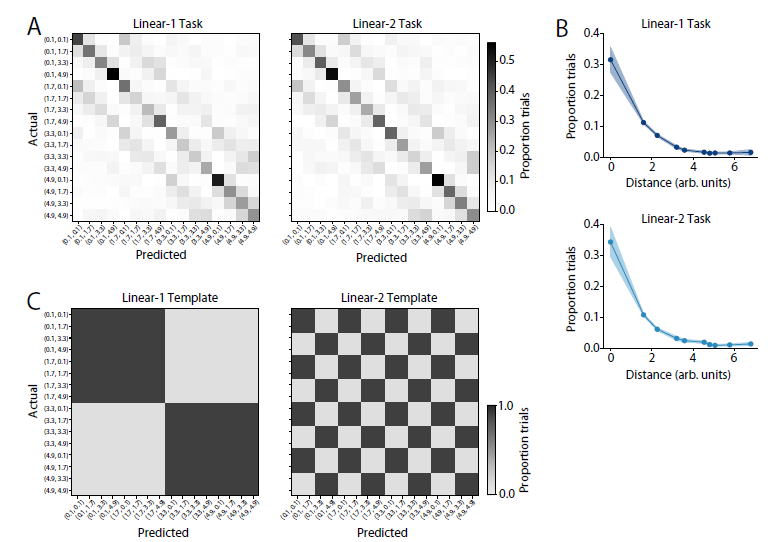

他们训练了一种“读脑术”(分类器),试图通过观察大脑的活动模式,猜出屏幕上显示的形状属于哪一类(基于前面提到的三种规则:Linear-1, Linear-2, Nonlinear)。

结果很有趣:

● 基础能力在线:无论执行哪种分类任务,大脑(尤其是早期视觉区V1、V2)都能有效地区分不同的形状类别。这表明基本的形状识别是稳定的。

● 规则难度有别:区分不同规则本身的难易度有高低(Linear-2最容易区分,Linear-1次之,Nonlinear最难),但同一个“读脑器”在不同任务下识别形状类别的总体准确度差别不大。

● “动态聚焦”是关键:深入分析后发现,当任务需要精确分辨那些紧贴分类边界的“困难户”形状时,大脑(特别是早期视觉区如V2)就会启动“动态调整”模式! 它会灵活地改变对形状的神经“编码”方式,让这种编码更侧重于帮助区分与当前任务最相关的那条边界。神奇的是,这种“动态聚焦”能力只在线性边界任务中有效,对于非线性边界任务则“失灵”了。而且,这种调整是“分区定制”的,不同脑区有不同的调整策略。

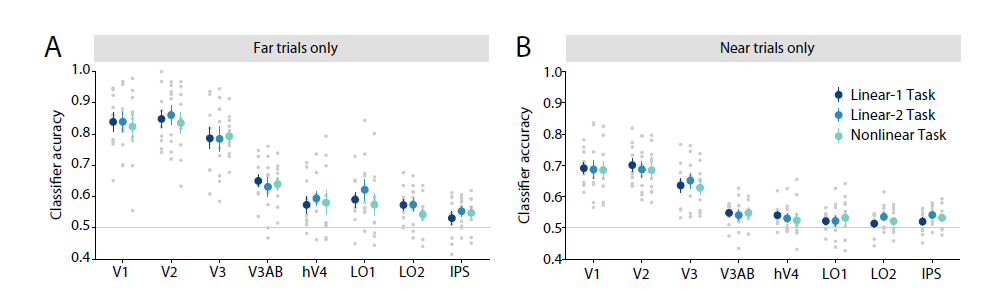

图4:跨非线性边界的表示的可分离性在不同任务之间没有显著差异

视觉地图还会“变形”?!

接下来,研究者想要更精细地描绘出大脑视觉区是如何组织形状信息的,由于这一部分内容比较抽象,所以咱们先做一个简单的假设——想象一下你走进一个拥挤的朋友聚会:

任务1:找朋友小明。 你的眼睛会像扫描仪一样,优先过滤身高、发型、衣服颜色等“小明特征”。别人的脸可能只是模糊的背景。

任务2:判断谁看起来友善可以搭讪。 瞬间,你的关注点变了!你会自动“放大” 观察人们的笑容、眼神、肢体语言这些“友善度信号”。身高发型反而退居二线。

这就是你大脑高级视觉区(如LO1)在玩“动态地图变形术”! 研究者用更精密的“大脑解码器”(16分类器)发现了这个神奇机制:

1. 天生有个“坐标系”(V1):大脑最基础的视觉区(如V1),像一张固定的二维网格地图,忠实地记录形状的基本空间位置(比如一个形状有多宽、多高)。这就像你刚进派对时,眼睛本能地捕捉每个人的基本位置和轮廓。

2. 高级区域是“地图编辑大师”(LO1):然而,当你带着特定目标(任务)看世界时,像LO1这样的高级视觉区就开始“重绘地图”了! 它不再死守原始的宽高网格,而是会根据当前任务的核心规则,重新组织信息:

任务A (Linear-1):需要按宽度分类形状?LO1会把地图“拉伸” ,让宽度差异大的区域在神经地图上离得更远(更容易区分),高度差异则可能被压缩(不那么重要了)。

任务B (Linear-2): 换成按高度分类?没问题!LO1立刻“旋转”地图,把高度差异大的区域“放大”突出,宽度差异则相对淡化。

这就是“找朋友”vs“找友善者”的神经基础! 找朋友时,大脑地图按“小明特征”(如蓝衣服)重组;找友善者时,地图按“友善特征”(如微笑)重组。因此,即使是同一个事件场景,任务的不同,也会激活我们大脑中“关注地图”的变化。

3. “把握度”揭示难度: 研究者还测量了大脑对判断的“把握度”(分类器置信度)。结果印证:越靠近任务要求的“分类边界”(比如宽度刚好卡在分界线上,或者一个人笑容似有似无),大脑的把握度越低——这神经层面的“犹豫不决”,直接对应着你现实中的“选择困难”!

图5:不同人物导致形状表征发生重组

最后,研究者想知道:大脑视觉区对形状(尤其是边界附近“困难户”)的表征清晰度,是否直接关系到我们实际任务中的表现好坏(做对还是做错)?

他们特别关注了那些最容易出错的“困难试验”。通过比较在正确和错误判断时,大脑早期视觉皮层中与任务相关边界的“形状区分清晰度”(通过分类器置信度体现),发现了一个关键联系:至少在三个分类任务中的两个里,早期视觉区(如V1/V2)对边界附近形状的表征越清晰(区分度越高),参与者在这些困难题目上做出正确判断的可能性就越大! 也就是说,大脑底层视觉区编码的“清晰度”,是行为表现好坏的重要神经基础。

总 结

总的来说,这项研究为我们生动描绘了大脑视觉系统如何处理分类任务。其中,早期视觉区域(如 V1、V2)对形状的识别最精准,尤其当形状接近分类边界(难区分)时,大脑会针对当前任务的线性边界优化神经表征,让这些边界附近的形状更容易被区分,而远离边界的简单形状则不受影响。

简单来说就是,我们的大脑视觉系统不是死板的照相机,它会根据我们当前的任务目标的难以程度进行动态微调,重点优化那些难以分辨的复杂差异,并且这种优化的清晰程度直接决定了我们在困难题目上的表现好坏。因此,当你下次犹豫不决时,别催自己!你的大脑正在努力根据你当下的目标,动态调整你看世界的方式,重点优化那些对你决策至关重要的“模糊边界”呢!

参考文献:

Henderson, M.M., Serences, J.T. & Rungratsameetaweemana, N. Dynamic categorization rules alter representations in human visual cortex. Nat Commun 16, 3459 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-58707-4

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。