2022年1月14日Science期刊精华

来源:本站原创 2022-01-17 07:17

2022年1月17日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2022年1月14日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science:揭示遗传性阿尔茨海默病和散发性阿尔茨海默病中的Aβ42纤维结构存在差异doi:10.1126/science.abm7285在一项新的研究在中,来自美国印第安纳大学医学院和英国剑桥大学医学研究

2022年1月17日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2022年1月14日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。

1.Science:揭示遗传性阿尔茨海默病和散发性阿尔茨海默病中的Aβ42纤维结构存在差异

doi:10.1126/science.abm7285

在一项新的研究在中,来自美国印第安纳大学医学院和英国剑桥大学医学研究委员会分子生物学实验室的研究人员在研究遗传性阿尔茨海默病患者和散发性阿尔茨海默病患者的病理变化方

面取得新的进展。这一发现可能会带来预防和治疗阿尔茨海默病的新方法。相关研究结果发表在2022年1月14日的Science期刊上,论文标题为“Cryo-EM structures of amyloid-β 42

filaments from human brains”。

β淀粉样蛋白,图片来自Wikipedia。

2.Science:揭示AtRRP44a蛋白护送mRNA通过植物胞间连丝

doi:10.1126/science.abm0840

发育中的植物嫩枝如何知道如何、在哪里以及何时生长?分裂细胞(dividing cell)需要相互传递信息以协调生长。在植物中,重要的信息被包装到信使RNA(mRNA)中,在细胞之间传

递。

在一项新的研究中,通过研究芥菜类植物拟南芥,美国冷泉港实验室(CSHL)的David Jackson教授和他的团队发现,mRNA信息需要一种特殊的蛋白来护送它们到它们需要去的地方。没有

这种护送,细胞就不能协调,植物就不能正常发育。相关研究结果发表在2022年1月14日的Science期刊上,论文标题为“An RNA exosome subunit mediates cell-to-cell

trafficking of a homeobox mRNA via plasmodesmata”。

拟南芥,图片来自Wikipedia。

3.Science:揭示辛醛促进动脉粥样硬化机制

doi:10.1126/science.abg3067

在一项新的研究中,来自美国拉霍亚免疫学研究所的研究人员发现动脉中的免疫细胞可以“嗅”出它们周围的环境并引起炎症。相关研究结果发表在2022年1月14日的Science期刊上,论文

标题为“Olfactory receptor 2 in vascular macrophages drives atherosclerosis by NLRP3-dependent IL-1 production”。

这项新的研究表明这种炎症会导致小鼠的心血管疾病和动脉粥样硬化。这些作者通过阻断称为巨噬细胞的免疫细胞对一种叫做辛醛(octanal)的化合物的感应来逆转这种炎症。

每个人的血液中都有少量的辛醛,但是这些作者发现具有心血管疾病标志物(比如较高的LDL胆固醇)的人也有较高的辛醛水平。这种额外的辛醛可能由于饮食或细胞中一种叫做氧化应激

的现象而最终进入血液。

4.Science:人类免疫系统用来促进细胞焦亡的gasdermin蛋白家族竟起源于细菌

doi:10.1126/science.abj8432

在一项新的研究中,来自美国丹娜法伯癌症研究院和以色列魏茨曼科学研究所的研究人员发现人类的免疫系统具有惊人的复杂性、微妙性和精密性,它包括一个有10亿年历史的细菌用来保

护自己免受病毒侵袭的蛋白家族。相关研究结果发表在2022年1月14日的Science期刊上,论文标题为“Bacterial gasdermins reveal an ancient mechanism of cell death”。

图片来自CC0 Public Domain。

论文共同通讯作者、丹娜法伯癌症研究院的Philip Kranzusch博士说,“世界各地的科学家们已经做了大量的研究工作来了解人类免疫系统的功能。人类免疫的关键部分在细菌中是共享的 ,这一发现为这个领域的研究提供了一个新的蓝图。”

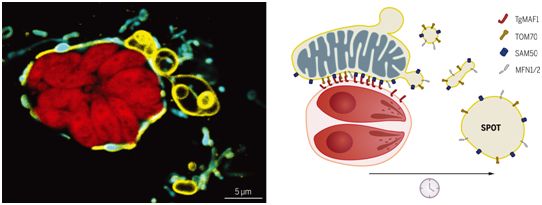

5.Science:揭示线粒体脱落线粒体外膜应对感染引起的应激机制

doi:10.1126/science.abi4343

线粒体是一种动态的细胞器,它协调许多对生命至关重要的细胞功能,包括各种代谢过程、细胞分裂和分化以及免疫信号传导。为了执行这些不同的功能,线粒体必须与细胞质沟通,这项

任务由作为线粒体和细胞其他部分之间的通道的线粒体外膜(outer mitochondrial membrane, OMM)介导。因此,保持线粒体外膜的完整性对细胞的平衡至关重要。尽管已经描述了对小

分子人工诱导的应激的反应,但对哺乳动物细胞对自然发生的线粒体外膜应激的反应机制知之甚少。

线粒体在弓形虫感染期间脱落SPOT。图片来自Science, 2022, doi:10.1126/science.abi4343。

在确定弓形虫感染是一种诱发线粒体外膜重塑和SPOT脱落的自然应激后,这些作者接下来剖析了这些结构是如何形成的。他们发现,分泌的效应蛋白TgMAF1(Toxoplasma gondii mitochondrial association factor 1, 弓形虫线粒体关联因子1)将宿主细胞的线粒体外膜与寄生虫空泡膜捆绑在一起,这是SPOT形成所必需的。TgMAF1导致了感染期间线粒体蛋白数 量的减少。

6.Science:临床前研究表明口服4'-氟尿苷可强效抑制SARS-CoV-2和其他呼吸道RNA病毒

doi:10.1126/science.abj5508

COVID-19大流行和其他呼吸道RNA病毒---比如呼吸道合胞病毒(RSV)---感染的重新出现,使得人们迫切需要开发口服的广谱抗病毒治疗药物。在一项新的研究中,来自美国佐治亚州立

大学、埃默里大学和得克萨斯生物医学研究所的研究人员报道,在细胞培养、人体类器官和不同的动物模型中,一种新的候选核糖核苷类似物---4'-氟尿苷(4'-fluorouridine, 4'-FlU

,也称为EIDD-2749)---每天口服一次对SARS-CoV-2、RSV和其他呼吸道RNA病毒具有强大的抗病毒活性。相关研究结果于2021年12月2日在线发表在Science期刊上,论文标题为“4′-

Fluorouridine is an oral antiviral that blocks respiratory syncytial virus and SARS-CoV-2 replication”。

4'-FlU是一种有效的广谱抗病毒药物。图片来自Science, 2021, doi:10.1126/science.abj5508。

在这项新的研究中,4'-FlU针对令人担忧的不同SARS-CoV-2变体在雪貂体内(一种用于药物测试的主要动物模型)行了测试,并在小鼠体内针对RSV进行了测试。这些作者发现,这种药物 在雪貂体内有效地阻止了SARS-CoV-2的复制,包括Gamma变体和Delta变体,并有效地抑制了小鼠肺部的RSV载量。

7.Science:首次遇到的新冠病毒刺突蛋白影响对SARS-CoV-2变体的免疫反应

doi:10.1126/science.abm0811

在一项新的研究中,来自英国帝国理工学院和伦敦玛丽女王大学的研究人员发现人体通过疫苗接种或感染遇到的首个SARS-CoV-2刺突蛋白会影响他们随后对当前和未来的SARS-CoV-2变体

的免疫反应。也就是说,它赋予的不同特性对保护免疫系统免受SARS-CoV-2变体感染的能力产生了影响,并且还影响了这种保护的衰减速度。相关研究结果于2021年12月2日在线发表在

Science期刊上,论文标题为“Heterologous infection and vaccination shapes immunity against SARS-CoV-2 variants”。

这项新的研究调查了接种两剂辉瑞COVID-19 mRNA疫苗的医护人员的“免疫印记”,以了解他们对令人担忧的变体感染的免疫反应。它涉及对731人的Barts COVIDsortium医护人员队列进

行详细的纵向跟踪,这些人自2020年3月以来一直被跟踪研究。

这些作者比较了第一波感染原始毒株的人或第二波感染Alpha变体的人的保护性免疫反应。在第二波感染者中,三次遇到不同的刺突蛋白(即在Alpha变体感染和两剂疫苗接种之后),与遇

到三次相同的刺突蛋白序列(即都是通过原始毒株感染和两剂基于原始毒株刺突蛋白的疫苗接种)相比,对原始毒株和Beta变体的保护性(中和)抗体反应较低,但对Delta变体的保护性

反应较高。

8.Science:人群戴口罩对COVID-19的影响

doi:10.1126/science.abi9069

即使在有义务戴口罩的地方,人们也倾向于乐观地夸大他们对戴口罩的遵守。那么,我们怎样才能说服更多的人为了更大的利益而戴口罩呢?Abaluck等人在孟加拉国进行了一项大型的群

组随机临床试验,在2个月的时间里,有数十万人(尽管大部分是男性)参与。各种结构的彩色口罩被免费发放,并伴随着一系列受市场研究启发的戴口罩的促销活动。这些作者利用基层

志愿者网络帮助开展研究和收集数据,发现在没有进行干预的村庄,戴口罩的比例平均为13.3%,但在引入当面干预的村庄则增加到42.3%。现场强化戴口罩的村庄也显示出对COVID-19类

似疾病的报告有所减少,特别是在高危人群中。

9.Science:CDK4和CDK6激酶---从基础科学到癌症治疗

doi:10.1126/science.abc1495

细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)与它们的细胞周期蛋白搭档结合在一起,调节着细胞分裂周期各阶段的转变。细胞周期蛋白D-CDK复合物在癌症进展中很重要,特别是对某些类型的乳腺癌

。Fassl等人讨论了在理解细胞周期蛋白D-CDK复合物生物学方面的进展,这些进展导致了关于靶向这些复合物的药物如何诱导癌细胞分裂停滞的新概念,并提出了扩大可治疗的癌症类型的

可能组合方案。他们还讨论了在克服对细胞周期蛋白D-CDK抑制剂的耐药性方面的进展,以及它们在癌症以外的疾病中的潜在应用。

10.Science:动物减少对植物追踪气候变化能力的影响

doi:10.1126/science.abk3510

大多数植物物种依靠动物来传播它们的种子,但这一重要功能受到了动物数量减少的威胁,限制了植物通过转移其活动范围来适应气候变化的潜力。Fricke等人利用来自400多个种子传播

互动网络的数据,定量确定了因动物减少带来的全球种子传播功能的变化。他们的分析表明,过去的动物减少严重地减少了长距离的种子传播,使散布到足够远的地方以跟踪气候变化的种

子数量减少了一半以上。此外,他们的方法能够利用物种性状预测种子传播的相互作用,并估计这些相互作用如何转化为生态系统功能,从而为生态预测和动物减少的后果提供信息。(生物谷 Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。