Science:科学家发现植物抵抗农业重大害虫小叶蝉的化学创新与奥秘

来源:中国生物技术网 2022-02-07 08:32

中国科学院分子植物科学卓越创新中心李大鹏研究团队与德国马克斯普朗克化学生态所合作首次揭示了植物如何巧妙组装其特异性代谢产物应对农业重大害虫小叶蝉的非寄主抗性机制。该成果在国际知名学术期刊《科学》以封面论文的形式在线发表题为“Natural history–guided omics reveals plant defensive che

中国科学院分子植物科学卓越创新中心李大鹏研究团队与德国马克斯普朗克化学生态所合作首次揭示了植物如何巧妙组装其特异性代谢产物应对农业重大害虫小叶蝉的非寄主抗性机制。该成果在国际知名学术期刊《科学》以封面论文的形式在线发表题为“Natural history–guided omics reveals plant defensive chemistry against leafhopper pests”的研究论文。这一成果不但为探索植物昆虫互作开辟了新的博物学驱动的多组学分析方法,还为植物如何特异性调度其化学“防御壁垒”抵抗昆虫进攻提供了全新的代谢视角,是植物对多食性昆虫的非寄主抗性研究的重大突破,同时该研究应用合成生物学的手段对农作物首次进行植物非寄主抗性代谢改造,为农业精准绿色防控技术提供全新可行性应用方案。

植物是天然的有机合成专家,由于其固着于土地之上,无法像动物一样逃避伤害,因此,植物进化出了能够生成结构复杂多样的特异性代谢产物以适应其复杂多变的生存环境。我们对植物特异性代谢产物的化学结构,生物合成途径,生理生态学功能,以及这些小分子化合物如何在自然界发挥作用的深入解析与认知,是我们破译植物“化学语言”,揭示植物如何在逆境中安排和调度其复杂的“代谢武器”以在自然界中生存的关键,也是我们理解生命体化学本质的核心。然而,由于植物代谢组的复杂性与多样性,迄今为止,绝大多数植物代谢物的结构和功能仍然未知。

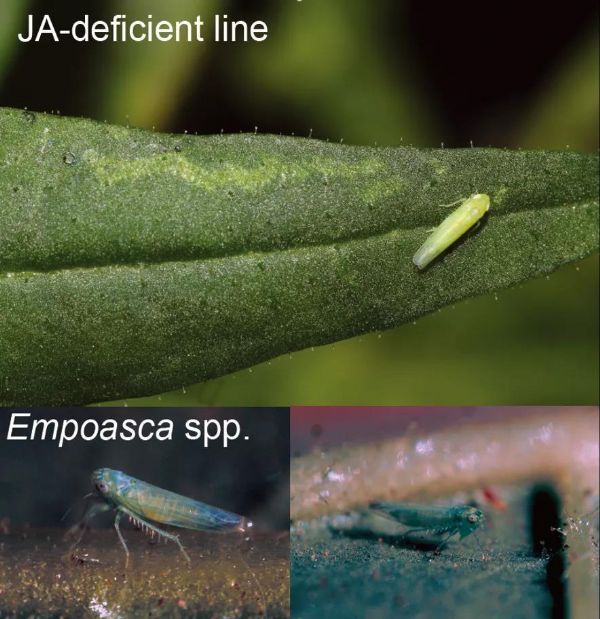

小叶蝉(Empoasca leafhopper)是一种严重危害农作物的世界性害虫,其寄主范围广泛,繁殖率高,更为严重的是小叶蝉能够传播多种植物病毒,每年造成严重作物减产及经济损失。目前的防治方法是大量喷洒农药,但是防治效果有限而且代价高昂。植物的非寄主抗性目前主要集中在植物病原菌互作研究上,由于昆虫的高度取食自主权,植物对昆虫的非寄主抗性机制目前还不清楚。茉莉素是植物抗虫的关键激素,先前的研究发现小叶蝉会“窃听”植物茉莉素激素的合成和响应能力,从而特异性地选择茉莉素含量低的植物作为自己的寄主,但是,受茉莉素调控的下游直接发挥抗性功能的代谢物并不清楚。

在该项研究中,研究团队在野外大田种植了由26个父母本杂交生成的共1816株重组自交系群体,这些自交系群体的基因背景各不相同,以供小叶蝉的“窃听”和宿主选择。当小叶蝉自由攻击这些植物时,它们的攻击率便可以用来帮助确定非寄主植物转变为寄主植物的遗传元素。该研究通过博物学驱动的正向遗传学与反向遗传学、转录组学及非靶向结构代谢组学相结合的全新分析方式鉴定到了一种新的植物特异性代谢产物,是植物对小叶蝉产生非寄主抗性的关键化合物,并将其命名为CPH。有趣的是,该化合物是由非常规的茉莉素元件JAZi特异性调控的,研究发现,植物只有在被小叶蝉,而非其他昆虫攻击的时候,JAZi才会在被攻击的叶片特异性表达,激活其调控的CPH合成。进一步研究发现,该化合物由一个乙酰转移酶AT1和两个多酚氧化酶PPO1和PPO2及一个小檗碱桥酶BBL2共同协调合作催化合成的。巧妙的是,该化合物凝结了3大代谢通路,其中一个关键合成通路是由植物绿叶挥发通路组成的,是植物挥发性间接防御的核心通路,另外两个通路则参与植物的直接防御物质合成。因此该研究首次解析了植物的直接和间接防御通路是如何巧妙地“对话和调度”合成其代谢武器的。最终,研究团队通过合成生物学的手段将该代谢通路整合到番茄与蚕豆等作物中,设计出小叶蝉非寄主选择的高抗作物。(生物谷 Bioon.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。