《柳叶刀》子刊:英年早胖,中年“伤心”!36万中国人数据分析显示,25岁时BMI高与中年心血管疾病风险最高增加58%有关

来源:网络 2024-06-27 15:36

研究者分析数据发现,成年早期的BMI与心血管疾病发生风险相伴线性增加。

北京大学余灿清团队在《柳叶刀·公共卫生》发表论文,研究者们分析了来自中国嘉道理生物库(CKB)的36万余人数据,发现成年早期超重/肥胖会带来深远影响,与成年早期BMI 20.5-22.4的人群相比,高BMI会导致中年心血管疾病风险逐级增加,BMI≥30与疾病风险增加58%有关。

更“伤心”的是,英年早胖带来的不良影响,并不能通过健康生活方式来挽救。

论文题图

研究共纳入360855名参与者,女性占比57.6%,基线平均年龄50岁,中位随访12年。通过自我报告获得参与者25岁左右时的BMI。参与者成年早期平均BMI为21.8,中年为23.7。

从成年早期到中年,有26.2%参与者的BMI从体重不足或正常发展到了超重,6.3%发展为肥胖。看来人到中年发福,真的是很难避免。

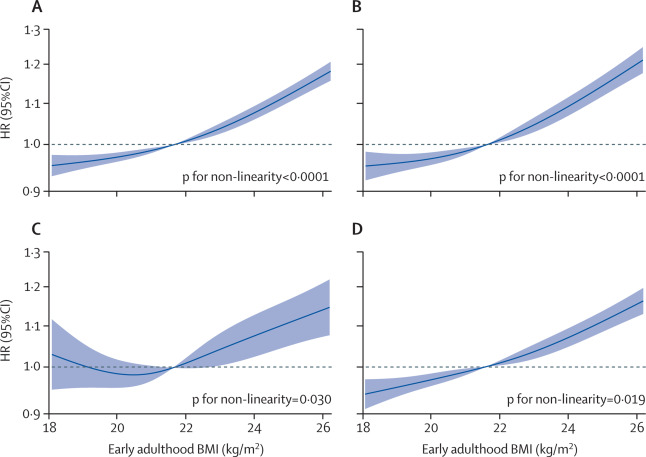

调整了多个协变量后,研究者分析数据发现,成年早期的BMI与心血管疾病发生风险相伴线性增加。

以BMI 20.5-22.4人群为对照,BMI<18.5与风险降低3%有关,BMI 18.5-20.4风险降低3%,BMI 22.5-23.9风险升高4%,BMI 24-25.9风险升高12%,BMI 26-27.9风险升高19%,BMI 28-29.9风险升高34%,BMI≥30风险升高58%。

以我国BMI正常范围18.5-24作为对照,成年早期肥胖(BMI≥28)与心血管疾病风险升高39%有关。

成年早期BMI与心血管疾病(A)、出血性心脏病(B)、出血性卒中(C)、缺血性卒中(D)的关联

成年早期BMI与全因死亡率和心血管疾病死亡率之间呈现U型关系,在BMI 21.5处达到最低风险。

相较BMI 20.5-22.4人群,体重不足(BMI<18.5)全因死亡风险和心血管疾病死亡风险分别升高16%和10%。太瘦了也是不行的呀。

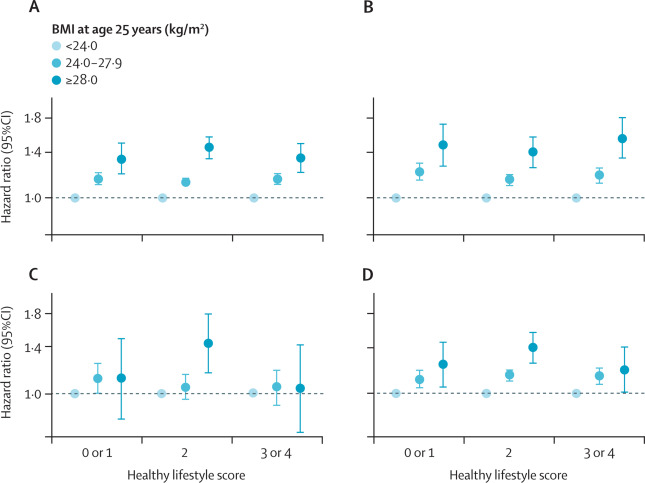

研究者还分析了吸烟、饮酒、饮食和运动四大生活方式因素的影响,使用问卷调查为参与者评分。分析结果显示,评分每增加1分,全因死亡风险降低20%、心血管疾病死亡风险降低18%、心血管疾病发病风险降低12%。

但是,中年开始的健康生活,与成年早期BMI之间并未发现显著的相互影响。也就是说,胖起来之后再靠健康生活来挽救,可能救不了一点啊。

不同健康生活评分下,成年早期BMI与心血管疾病(A)、出血性心脏病(B)、出血性卒中(C)、缺血性卒中(D)的关联

为什么英年早胖风险这么大?

一方面,青春期至成年,身体脂肪从四肢向躯干再分布,导致向心性肥胖占主要地位;另一方面,胖得早,血管和代谢危险因素发作早积累久,进一步增加了心血管疾病的风险。

在之前的研究中,研究者也发现,成年早期BMI对心血管疾病的影响,很大程度上与随后的体重变化无关。

不过,体重和BMI并不能完全代表肥胖与否,具体到个人还是要多综合腰臀比和体脂等数据。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。