Nature 重磅:3 个罕见基因变异让多动症风险飙升 15 倍!智商、学历都受终身影响

- 遗传因素

- ADHD

- 风险基因

- 基因重叠

来源:生物谷原创 2025-11-14 13:42

来自奥胡斯大学等机构的科学家们通过研究首次系统性地揭示了“罕见基因变异”如何显著提升ADHD风险并影响患者的一生。

你是否曾因孩子坐不住、注意力不集中而焦虑?是否觉得 “多动” 只是调皮,或是教养方式的问题?事实上,注意缺陷多动障碍(ADHD)是一种真实且常见的神经发育疾病——全球约 5% 的儿童和 2.5% 的成人受其困扰,它不仅会影响学习与工作效率,更与物质滥用、意外事故、失业、犯罪甚至过早死亡等严重后果密切相关。

过去,ADHD 常被归因于环境或教养因素,但科学早已证实,遗传是核心驱动力(双生子研究显示遗传力达 77%-88%)。而近日发表在《Nature》上的一项重磅研究,首次揭开了 “罕见基因变异” 在 ADHD 中的关键作用,为我们理解这种疾病提供了全新视角。

这篇题为 “Rare genetic variants confer a high risk of ADHD and implicate neuronal biology” 的研究,由丹麦奥胡斯大学、美国博德研究所等机构联合完成,通过大规模外显子测序,系统性分析了罕见变异对 ADHD 的影响。研究团队纳入了 8895 名 ADHD 患者和 53780 名健康对照(数据来自丹麦 iPSYCH 队列和国际 gnomAD 数据库),结合蛋白质互作网络分析、单细胞 RNA 测序等技术,不仅找到了高风险基因,还揭示了这些变异如何从分子层面影响大脑发育,进而改变患者的人生轨迹。

研究最核心的突破,是锁定了三个与 ADHD 强相关的罕见基因:MAP1A、ANO8和ANK2。携带这些基因罕见有害变异的个体,患 ADHD 的风险比普通人高出 5.55-15.31 倍,其中ANO8的风险比最高,达 15.31 倍。这些基因并非随机分布,而是各自承担关键功能:MAP1A参与微管组装,对神经元突触形成和功能至关重要;ANO8和ANK2则负责调控细胞膜上的钙运输,而钙信号异常与神经元兴奋性失衡密切相关,这也解释了为何这些变异会引发 ADHD 相关症状。

进一步的蛋白质互作网络分析显示,这三个基因的互作伙伴,广泛富集于自闭症、发育障碍等其他神经发育疾病的风险基因,说明不同神经发育障碍可能共享部分分子通路。

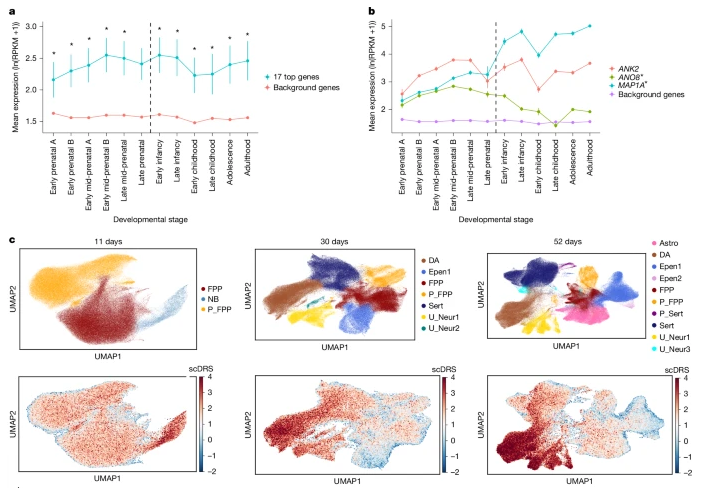

这些风险基因的作用贯穿大脑发育全程。通过分析 BrainSpan 数据库的脑表达数据,研究发现,ADHD 风险基因在从胎儿期到成年期的所有脑发育阶段均持续高表达,且在多巴胺能神经元、GABA(γ- 氨基丁酸)能神经元中尤为活跃——这与 ADHD 的核心病理机制高度契合:多巴胺系统功能紊乱会影响注意力调控,而 GABA 能神经元负责抑制过度兴奋,两者失衡正是 ADHD 患者多动、冲动的重要原因。单细胞疾病相关性分析(scDRS)进一步证实,30 天和 52 天龄的多巴胺能神经元中,这些风险基因的表达显著偏离正常水平,印证了其在神经元发育早期就开始发挥作用。

ADHD风险基因在不同大脑发育阶段及细胞类型中的表达情况

更令人关注的是,这些罕见变异的影响远不止于疾病诊断,还深刻塑造了患者的人生轨迹。研究发现,在 ADHD 患者中,每携带一个罕见有害变异,智商(IQ)平均下降 2.25 分;携带这些变异的个体,完成高等教育的几率显著降低,仅完成小学教育的风险增加 24%,社会经济地位也更低(领取社会救济、失业超过 6 个月的风险增加 28%)。即便排除了合并智力障碍的患者,这些关联依然显著,说明罕见变异对认知和社会功能的影响是独立且直接的。

在共病机制上,研究也给出了清晰答案:合并智力障碍的 ADHD 患者,罕见有害变异的整体负荷显著更高;而合并自闭症、精神分裂症等其他精神疾病的患者,并非存在全局变异负荷增加,而是富集了与这些共病相关的特定基因集,比如合并自闭症的 ADHD 患者,携带自闭症相关罕见风险基因的比例更高。这意味着,不同精神共病的背后,可能是不同的遗传驱动机制,为精准干预提供了方向。

值得一提的是,ADHD 的遗传架构呈现 “叠加效应”:常见基因变异构成了疾病的 “背景风险”,而罕见变异则像 “精准炸弹”,在特定人群中显著提升发病风险,两者独立作用、相互叠加,共同塑造了 ADHD 的多样临床表现。此外,研究还发现 ADHD 与自闭症的罕见风险基因分布高度相似,进一步证实了神经发育障碍之间的遗传关联性,为跨疾病的药物研发提供了新思路。

这项研究让我们深刻认识到,ADHD 不是 “不听话” 的借口,而是写在基因里的生物学挑战。它不仅找到了 ADHD 的高风险 “基因靶点”,更揭示了遗传变异如何从分子层面一步步影响大脑发育、认知功能,最终延伸到学业、职业等人生关键领域。未来,随着对这些基因功能的深入探索,有望开发出更精准的治疗药物;而对患者及其家庭来说,理解 ADHD 的生物学基础,既能减少自责与偏见,也能推动社会给予更多包容与支持~(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Demontis, D., Duan, J., Hsu, YH.H. et al. Rare genetic variants confer a high risk of ADHD and implicate neuronal biology. Nature (2025). doi:10.1038/s41586-025-09702-8

版权声明

本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->