突破中风治疗瓶颈!CNS Neurosci Ther:双功能外泌体让小鼠脑修复效率大幅提升

来源:生物谷原创 2025-09-26 12:49

本研究构建的双功能化神经干细胞外泌体,经RGD肽修饰和血管内皮生长因子负载,在小鼠缺血性中风模型中提升靶向性,减少梗死体积,促进血管与神经生成,改善功能恢复。

脑卒中(中风)已成为全球范围内导致长期残疾和死亡的主要原因之一,其中缺血性中风占比约65%。目前唯一获FDA批准的治疗药物重组组织型纤溶酶原激活剂,受限于4.5小时的狭窄治疗窗口和出血风险,仅约5%患者能受益。寻找更高效的中风后神经血管修复方案,成为医学领域的迫切需求。

近日,发表在CNS Neurosci Ther的一项研究Dual-Functionalized Extracellular Vesicles Promote Brain Repair and Remodeling Following Ischemic Stroke in Mice,为缺血性中风治疗带来新突破——中国上海交通大学与德国萨尔兰大学团队合作开发的双功能化神经干细胞来源外泌体,在小鼠模型中显著促进脑修复与重塑。

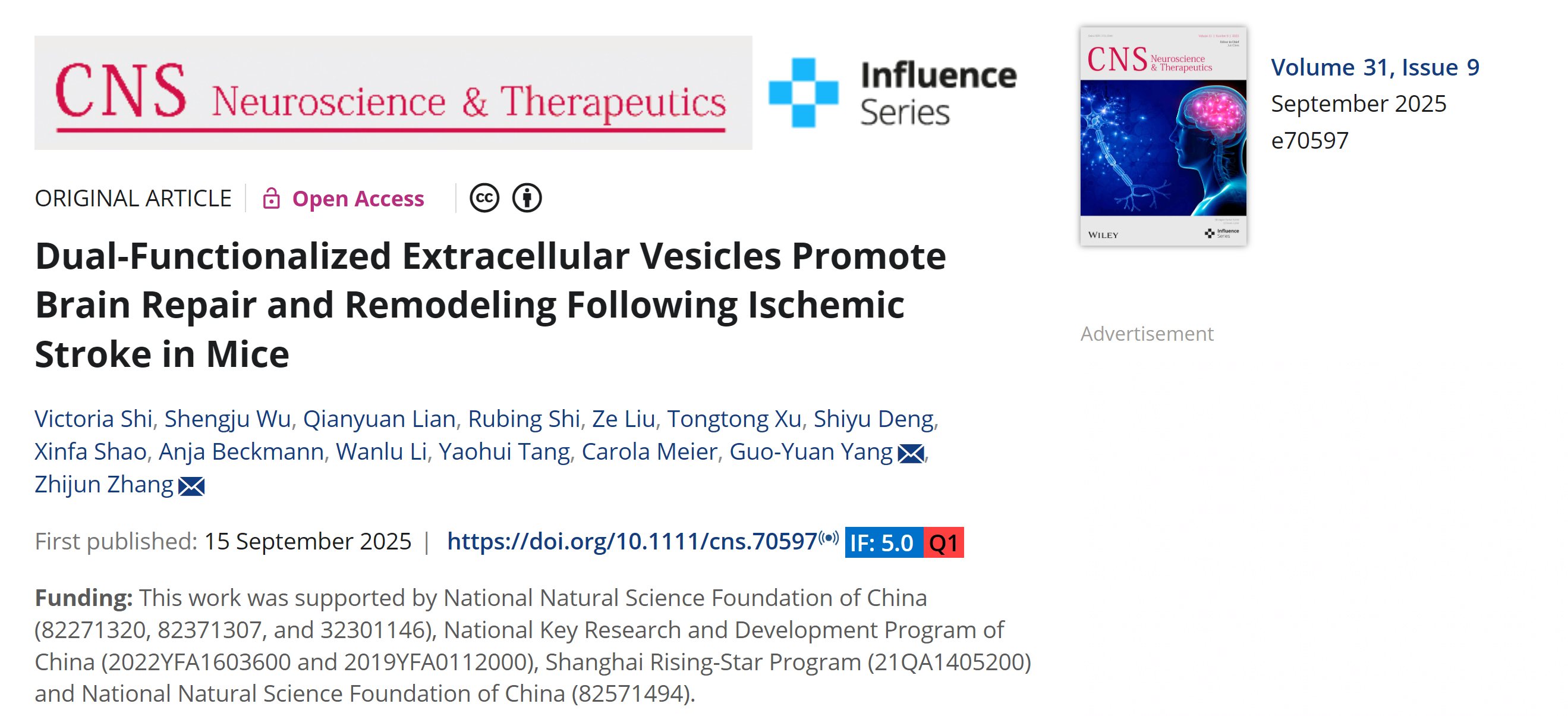

该研究构建的双功能外泌体平台,核心在于“靶向递送+治疗强化”的协同设计。研究人员通过无铜生物点击化学,在外泌体表面修饰RGD肽,使其能特异性结合缺血区域激活内皮细胞上高表达的整合素αVβ3;同时利用链球菌溶血素O介导的高效负载技术,将血管内皮生长因子封装进外泌体。血管内皮生长因子不仅能促进血管生成和神经发生,还能进一步上调整合素αVβ3的表达,形成“靶向-治疗”正反馈循环,大幅提升外泌体的靶向性和治疗效果。

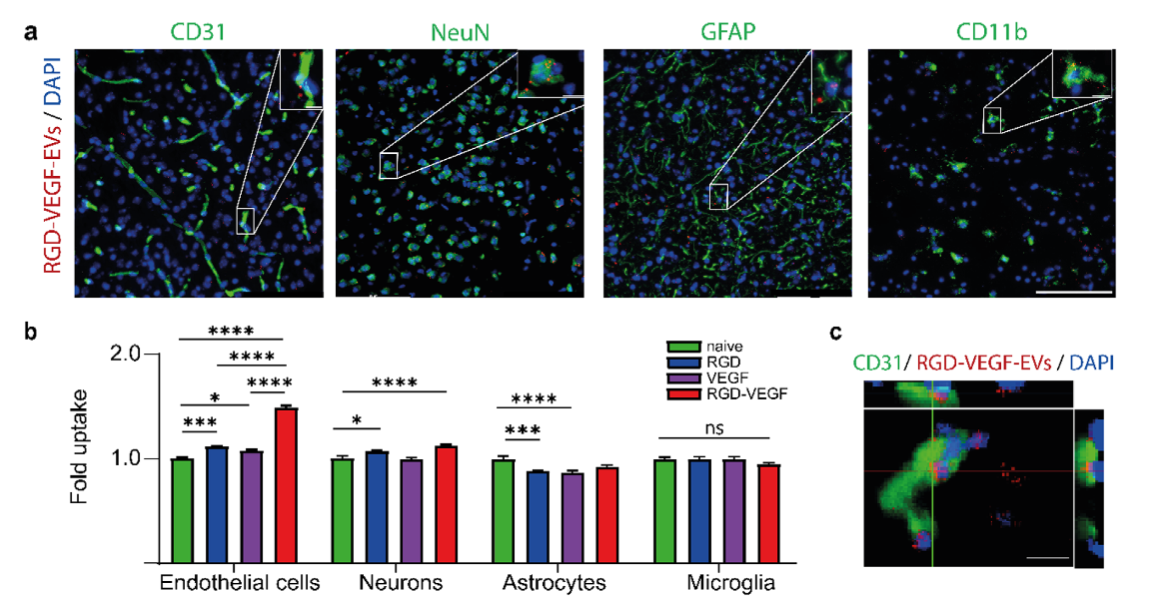

实验结果显示,经工程改造的双功能外泌体保留了正常形态,且内皮细胞摄取量较未修饰外泌体提升5.2倍(p<0.01)。体外实验中,其可使内皮细胞迁移能力显著提高2.1倍(p<0.05)。在短暂性大脑中动脉栓塞(tMCAO)小鼠模型中,静脉注射双功能外泌体后,缺血半球的外泌体富集量显著增加,梗死体积较磷酸盐缓冲液对照组减少52.4%,小鼠旋转棒潜伏期(评估运动协调性)提升71.8%(p<0.05)。

图1 | 生物工程化外泌体的表征

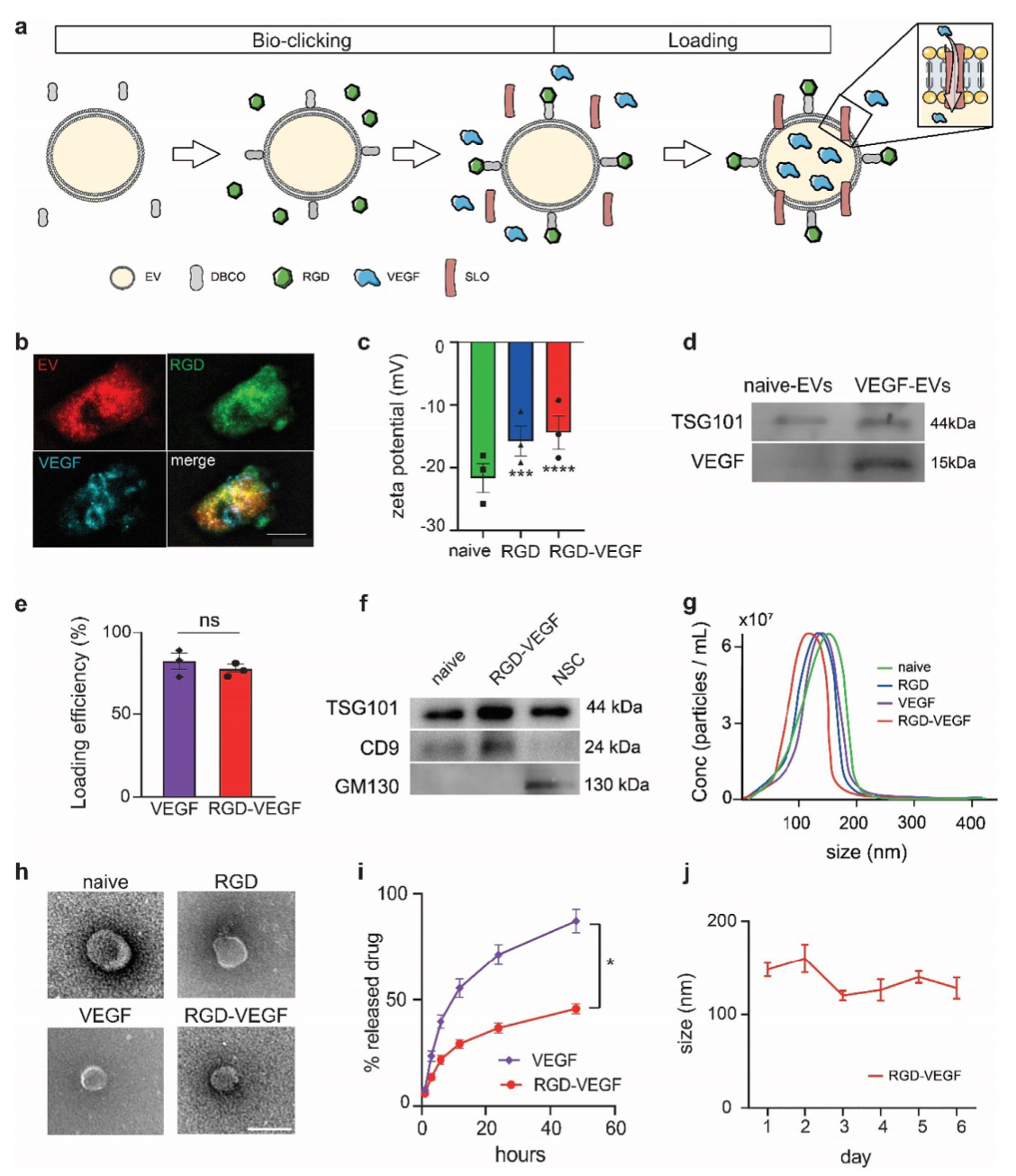

免疫染色结果进一步证实,双功能外泌体处理组小鼠脑内CD31阳性微血管密度显著增加,Nestin阳性神经干细胞和祖细胞数量增多,表明该外泌体同时促进缺血脑组织的血管生成和神经发生。在细胞摄取特异性方面,双功能外泌体不仅被内皮细胞高效摄取(较未修饰外泌体提升1.5倍),还能被神经元、星形胶质细胞和小胶质细胞摄取,其中神经元摄取量提升1.1倍,显示出广泛的神经血管修复潜力。

图2 | 生物工程化外泌体在体内的细胞摄取情况

在功能恢复评估中,双功能外泌体处理组小鼠在改良神经功能缺损评分(mNSS)中表现更优,平衡木测试中穿越时间缩短,悬线测试中悬挂时间延长,尤其在旋转棒测试中,运动协调能力恢复至接近健康小鼠水平,充分验证了其对中风后神经功能修复的显著效果。

图3 | 生物工程化外泌体对缺血性中风后脑萎缩体积和功能恢复的影响

这项研究通过创新的双功能设计,解决了传统外泌体靶向性差、治疗效率低的关键问题,为缺血性中风治疗提供了兼具靶向性和强效性的新型纳米平台。其“正反馈循环”的设计思路,不仅在小鼠模型中实现了脑修复效果的突破,更为后续神经血管疾病的外泌体疗法转化研究奠定了重要基础,有望为广大中风患者带来更安全、更有效的治疗选择。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Shi V, Wu S, Lian Q, et al. Dual-Functionalized Extracellular Vesicles Promote Brain Repair and Remodeling Following Ischemic Stroke in Mice. CNS Neurosci Ther. 2025;31(9):e70597. doi:10.1111/cns.70597

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。