胶质母细胞瘤竟能“啃食”头骨!Nat Neurosci:这种脑癌还会策反免疫系统,让骨质疏松药帮倒忙

来源:生物谷原创 2025-10-09 11:44

这些发现彻底颠覆了胶质母细胞瘤的治疗思路:以往治疗聚焦于大脑局部肿瘤,却忽略了它与骨骼、免疫系统的复杂关联。

作为最致命的脑癌,胶质母细胞瘤(GBM)每年夺走全球数十万人的生命,而爱因斯坦医学院团队发表在《自然・神经科学》的最新研究发现,它的破坏力远超想象——不仅在大脑内疯狂增殖,还会悄悄 “啃食” 头骨、改造骨骼中的免疫环境,甚至让治疗骨质疏松的药物反过来促进肿瘤生长,这或许正是胶质母细胞瘤治疗屡屡失败的关键原因。

头骨并非毫无生气的 “保护壳”,近年来研究发现,头骨与大脑之间存在直径不足 100μm 的微小血管通道,免疫细胞可通过这些通道在两者间穿梭,而胶质母细胞瘤恰好利用了这一 “隐秘通道”。

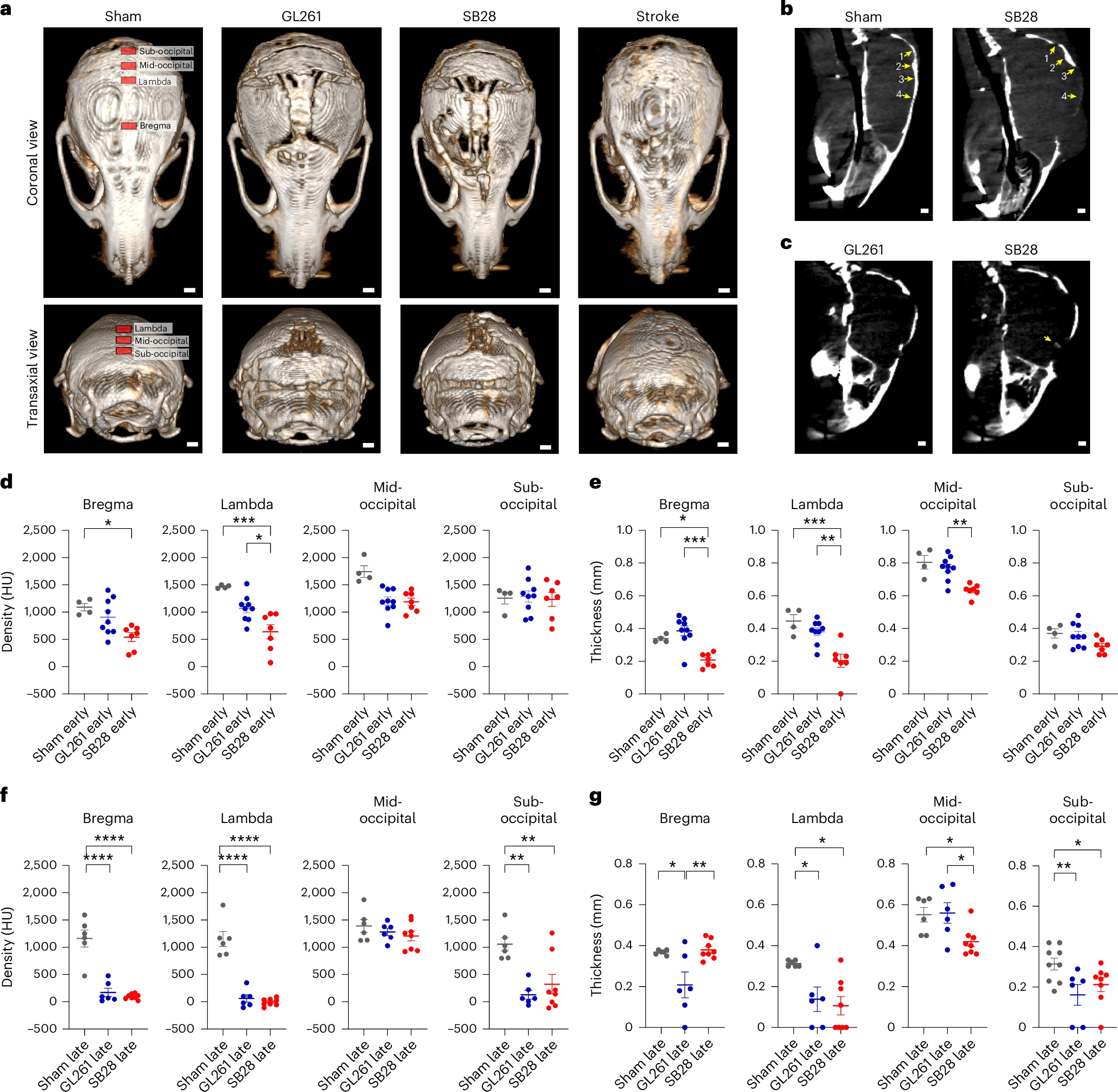

研究团队通过两种小鼠胶质母细胞瘤模型(间充质亚型 SB28、混合亚型 GL261)发现,肿瘤会诱导颅骨出现广泛骨质侵蚀:高分辨率显微 CT 显示,小鼠颅骨密度和厚度显著降低,尤其是颅骨接缝附近的成骨边缘区域(这些区域在小鼠 1 周龄、人类 2 岁时就已融合,成年后本应稳定),即使是远离肿瘤的枕骨,侵蚀程度也最为严重。

更关键的是,这种骨质破坏是胶质母细胞瘤特有的——中风、脑外伤或颅内注射乳腺癌细胞(4T1)都不会引发类似变化,人类患者的 CT 数据也证实了这一点:26 名胶质母细胞瘤患者的颅骨厚度(尤其是人字缝、枕骨中部区域)显著低于 22 名年龄性别匹配的非肿瘤对照组,且这种变化与肿瘤大小、位置无关。

随着颅骨被侵蚀,头骨与大脑间通道的数量和直径也随之增加,为肿瘤 “操控” 头骨骨髓创造了条件。单细胞 RNA 测序揭示了免疫系统的 “叛变”:头骨骨髓中,本应抵抗感染的中性粒细胞数量几乎翻倍(从正常状态的 28.2% 增至 GL261 模型的 68.2%、SB28 模型的 52.5%),这些细胞会营造促肿瘤的炎症环境;而能产生抗体的 B 细胞几乎 “全军覆没”,多种 B 细胞亚型减少 60%-94%,严重削弱机体的抗肿瘤能力。更令人惊讶的是,头骨骨髓与腿骨骨髓对肿瘤的反应完全不同:肿瘤会激活头骨骨髓中促炎症、促增殖的基因(如胰岛素信号、FoxO 信号通路),却抑制腿骨骨髓中免疫细胞生成相关基因,这种 “远程操控” 证明胶质母细胞瘤是一种能影响全身的系统性疾病,而非局限于大脑的局部病变。

面对颅骨侵蚀,研究人员尝试用治疗骨质疏松的药物保护骨骼,却得到了反效果:FDA 批准的唑来膦酸(Zol)和 RANKL 抗体(αRANKL)虽能抑制破骨细胞活性、阻止颅骨侵蚀,但唑来膦酸会显著促进 SB28 亚型胶质母细胞瘤的进展,且两种药物都会抵消免疫检查点抑制剂(抗 PD-L1)的疗效——原本抗 PD-L1 能激活 T 细胞攻击肿瘤,让 SB28 模型小鼠存活时间延长,但与唑来膦酸或 αRANKL 联用时,T 细胞激活被抑制,炎症性中性粒细胞(高表达 PD-L1 和 Tim3)数量反而增加,导致免疫治疗完全失效。进一步分析发现,不同亚型胶质母细胞瘤对药物的反应存在差异:GL261 模型中小鼠存活未受明显影响,而 SB28 模型(间充质亚型)对药物更敏感,这也提示未来治疗需考虑肿瘤亚型的特异性。

胶质母细胞瘤引发颅骨多处解剖区域的骨质异常及破骨细胞活性增强,这些变化主要分布于邻近颅缝的成骨边缘区域

这些发现彻底颠覆了胶质母细胞瘤的治疗思路:以往治疗聚焦于大脑局部肿瘤,却忽略了它与骨骼、免疫系统的复杂关联。研究指出,颅骨侵蚀在疾病不同阶段可能扮演不同角色——早期抑制侵蚀或许有益,但晚期干预可能适得其反;且治疗需从 “局部思维” 转向 “全身思维”,比如开发既能保护骨骼又不促进肿瘤生长的策略,或针对头骨骨髓中被策反的中性粒细胞设计靶向疗法。团队下一步计划深入探索肿瘤与骨骼间的信号传递机制,寻找精准干预靶点。

对每年数万被诊断为胶质母细胞瘤的患者而言,这项研究虽揭露了疾病的复杂性,却也带来了新希望——当我们不再局限于大脑,而是从全身视角理解这种癌症的 “生存策略”,或许就能找到打破治疗困境的关键。正如研究负责人 Jinan Behnan 博士所说:“我们的发现解释了为何局部疗法屡屡失败,未来需要更全面的策略来对抗这种系统性疾病。”(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Dubey, A., Yamashita, E., Stangeland, B. et al. Brain tumors induce widespread disruption of calvarial bone and alteration of skull marrow immune landscape. Nat Neurosci (2025). doi:10.1038/s41593-025-02064-4.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。