「拒绝内耗,适当发疯」真的有用!最新研究:坏情绪不能光忍,而需“排毒”,将其转化为自我同情、愤怒等解药情绪,才能治愈内心伤口

来源:生物谷原创 2025-04-08 09:22

当出现「从深层负面情绪→健康情绪」的转变顺序时,例如从慢性羞耻/恐惧转化为自我关怀/保护性愤怒的过程,往往能更好地治愈我们内心的伤口。

最近全网流行一句话:“不要委屈自己,要适当发疯。”这句话看似戏谑,实则戳中现代人的痛点——我们太擅长压抑情绪了。有人加班到深夜不敢抱怨,有人被PUA后默默消化委屈,甚至有人连哭都要躲进厕所隔间,捂住嘴不发出声音。

但试问:这种“情绪禁欲主义”真的能换来内心的平静吗?

其实,心理学研究早已揭示:长期压抑情绪不仅会导致抑郁、焦虑,还可能让自我批评的声音愈演愈烈,形成“我不好”、“我不配”的恶性循环。

那么,我们要如何才能将这些挥之不去的“坏情绪”彻底打败呢?弗洛伊德曾说:“未被释放的情绪不会消失,它们只是被掩埋,总有一天会以更恶劣的形式爆发”,看来选择隐忍,等待它们自生自灭,绝非明智之举。或许,想要真正打败坏情绪,你要先学会“主动踩雷”!

近日,来自西班牙马德里康普顿斯大学心理学临床中心的研究团队,在Psychotherapy Research杂志发表了一篇研究论文,为情绪聚焦疗法(EFT)提供了实证支持。该研究首次用实验证明:情绪转化顺序比情绪类型更关键!他们发现,将羞耻、恐惧等「负面情绪」精准转化为自我同情、保护性愤怒等「解药情绪」,才能真正治愈内心伤痛。

doi: 10.1080/10503307.2025.2460535

doi: 10.1080/10503307.2025.2460535

实验对象以及流程

本研究受试者的入选标准为法定成年年龄且通过自我批判/攻击与自我安抚量表评估确认的高自我批判水平,通俗来说,就是使用专业心理量表筛出那些总觉得自己“不够好”或“讨厌自己”的人。排除标准包括当前参与其他治疗进程,以及存在精神病性障碍、边缘型人格障碍、进食障碍、物质滥用等严重精神病理症状,或涉及暴力虐待关系等情况。

最终,本研究共纳入19名高自我批判水平的个体,其中女性占比68.4%,平均年龄37.6岁,随机分配至6名接受过情绪聚焦治疗(EFT)系统培训的治疗师处接受10-12次治疗,自我批评与抑郁水平在治疗前、治疗后及3个月随访期分别进行评估。

在治疗过程中,研究者使用了“情感意义状态分类系统”(CAMS)来记录受试者的情绪变化。简单来说,实验分为三个阶段:

1. 治疗前阶段:记录受试者的情绪状态和自责程度。

2. 治疗阶段:在治疗的前10分钟,治疗师通过共情回应引导受试者进入情绪状态。随后,在“空椅子技术”环节中,受试者被鼓励充分表达情绪。

3. 治疗后阶段:分别在治疗结束时和3个月后随访,测量受试者的抑郁和自责水平。

对于感兴趣的朋友们,我们来介绍一下什么是“空椅子技术”:其是心理治疗中一种经典的体验式干预方法,运用两张椅子,要求受试者坐在其中的一张,让受试者想象某个「重要对象」坐在空椅子上,并通过换位置来模拟对话,帮助受试者直面和处理未完成的情绪或关系冲突。

为什么“硬扛”不如“发疯”?

可以说,本研究的实验结果非常有趣,对我们每个人也极具启发性。

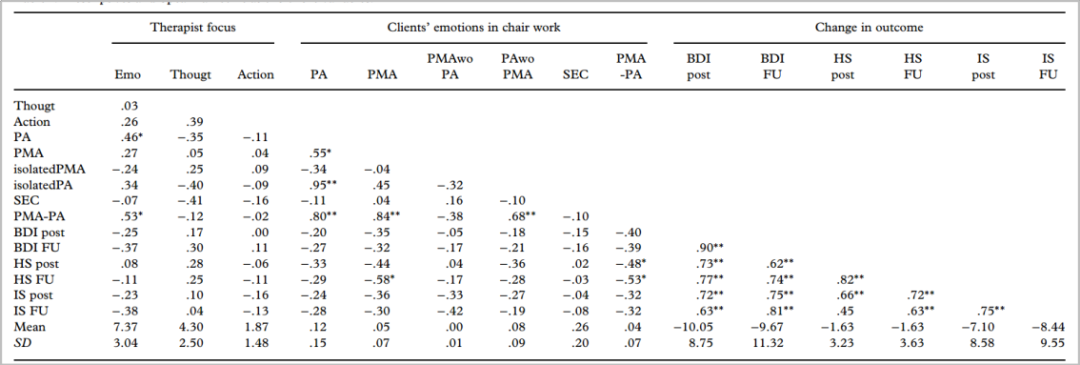

首先,研究发现,受试者在治疗中经历“初级不适应情绪(如羞耻、恐惧)—初级适应情绪(如自我关怀、愤怒)”的转换序列,能够显著降低自责和抑郁水平。具体来说:

● 初级不适应情绪:这些情绪是受试者内心深处未解决的痛苦,比如羞耻感或恐惧。它们往往是受试者长期压抑的“情绪黑洞”。

● 初级适应情绪:这些情绪是受试者在面对痛苦时的自然反应,比如愤怒(为自己争取权利)或悲伤(释放失去的痛苦)。它们为受试者提供了疗愈的资源。

当受试者先充分体验不适应情绪,再过渡到适应情绪时,情绪的“转换序列”就像一把钥匙,打开了情绪疗愈的大门。数据显示,这种转换序列在治疗后和随访中均能显著预测自责和抑郁的减少。

图:变量描述统计与Spearman相关系数分析

换句话说,当出现「从深层负面情绪→健康情绪」的转变顺序时,例如从慢性羞耻/恐惧转化为自我关怀/保护性愤怒的过程,往往能更好地治愈我们内心的伤口。

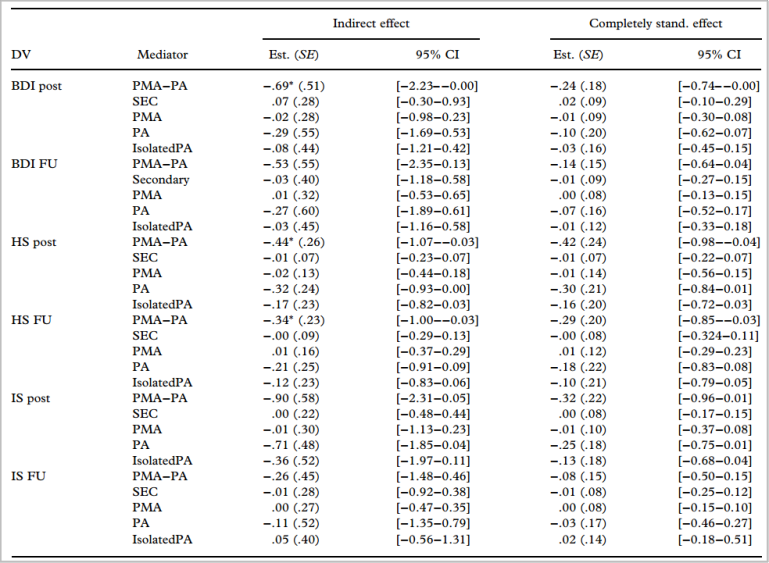

实验还发现,治疗师在治疗初期的共情回应对受试者的情绪转换序列有显著影响。当治疗师将注意力集中在受试者的情绪上,而不是行为或认知时,受试者更容易进入“崩溃—重建”的情绪循环。这种共情回应不仅帮助受试者识别自己的情绪,还为他们提供了安全的心理空间。

图:治疗师情绪聚焦通过空椅任务中的情绪加工过程对疗效指标的间接影响

单纯的“正能量鼓励”,用处也不大

此外,研究还发现,单纯地用正能量语录(比如“我真棒”)来安慰自己,效果非常有限。这是因为,当受试者没有经历“崩溃—重建”的过程时,积极情绪往往无法触及内心深处的痛苦,也就无法实现真正的疗愈。

这就像伤口必须经过“清创—上药—包扎”这一完整流程才能更好愈合一样。研究者指出,允许自己崩溃并不意味着沉溺于消极情绪,特别是对于高自我批评个体来说,若前期忽略伤痛情绪体验和情绪铺垫,而单纯增加适应情绪(如直接引导自我安抚),则无法预测到症状改善,其内在原因可能与自我批判具有“痛觉调节”的双重功能及过早引导积极情绪可能强化情绪回避等有关。

那正确的应该怎么做呢?

本研究也给出了科学的方案:设定一个时间限制,比如30秒或1分钟,在这段时间内尽情释放情绪。这种短暂的情绪宣泄能够帮助我们释放内心的压力,就像给高压锅放气一样。之后,重中之重,在崩溃后,我们要迅速转向治愈情绪,比如通过自我关怀或愤怒表达来重建内心的力量,例如把“我讨厌自己”换成“我只是需要休息”,把恐惧转化为“我要保护自己”。

小结

在这个总被要求“永远坚强”的时代,或许真正的强大,是敢于对内心说一句“我撑不住了”。

所以,下一次,当你被痛苦、委屈压得喘不过气时,不必立刻武装自己——给自己30秒到1分钟,关上门放肆哭喊、砸枕头,甚至对着空气大骂。等时间一到,擦干眼泪深呼吸,对自己说:“好,疯够了,现在我要把力气用在爬起来!”

毕竟,懂得“科学发疯”的人,才不会被情绪黑洞吞噬,反而能活出筋骨分明的痛快。你说呢?

参考文献:

Delatraba A, Jódar R, López-Cavada C, et al. Emotion cascade:Harnessing emotional sequences to enhance chair work interventions and reduce self-criticism. Psychother Res. 2025 Feb 11:1-15.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。