Trends Biotechnol.:武汉大学陈刚/余自力等团队提出FACTORY全自动 EV 分离平台,把 EV 分离从“小作坊”直接升级成“标准化工厂”

来源:生物谷原创 2025-09-12 10:37

FACTORY解决了 EV 临床转化的核心痛点:自动化告别 “人工依赖”,大规模满足临床剂量需求,高质量(无菌、无支原体、低内毒素)符合药用标准,还能把 EV 做成冻干粉末方便运输储存。

大家或许在美妆博主的视频里听过 “外泌体抗衰”,也可能在医疗新闻里看到 “干细胞外泌体修复伤口”—— 这些被称作 “细胞信使” 的 extracellular vesicles(EV,细胞外囊泡),确实是医学界的 “潜力股”:它们带着母体细胞的蛋白、核酸,能穿越生物屏障,还不容易被免疫系统排斥,不管是直接治病还是当药物载体,都大有可为。

但你知道吗?这些 “潜力股” 想真正走进医院,一直卡在一个 “生产难题” 上:现在主流的 EV 分离方法,比如超速离心(UC),简直像 “手工小作坊”—— 一次最多处理 420ml 样本,还得手动分装、换管子、反复离心,不仅慢得要命,不同人操作出来的 EV 产量、纯度差一大截,甚至可能混进支原体、细菌,根本达不到临床用药的标准。

就拿临床需求来说,一次皮下注射可能需要 1×10¹⁰个 EV,按传统方法,得用海量细胞培养液,光是处理这些液体就能让研究员 “累到怀疑人生”。

不过最近,《Trends in Biotechnology》上发表的一篇研究,给这个难题划上了句号——来自武汉大学等机构的团队,开发了一个叫 “FACTORY” 的全自动 EV 分离平台,把 EV 分离从 “小作坊” 直接升级成 “标准化工厂”。它不仅能一次处理 10L 样本,产量是传统方法的 3 倍,还能保证 EV 无菌、无支原体、内毒素达标,甚至能把 EV 做成冻干粉末方便储存。今天咱们就来好好拆解这个 “EV 生产神器”,看看它到底有多牛。

一、传统方法的 “痛点”

首先得说清楚,研究团队为啥要花力气开发新平台。EV 虽好,但临床转化的 “拦路虎” 太多:第一是 “不够用”,1000ml 干细胞培养液用传统方法只能提不到 1mg EV 蛋白,想凑够一个病人的剂量,得堆成山的培养液;第二是 “不稳定”,手动操作太依赖经验,新手和老手分离的 EV,产量能差 5 倍多,纯度、安全性也没保障;第三是 “不达标”,临床用药要求无菌、无支原体、内毒素低,可传统方法步骤多,很容易污染。

所以,研究的核心目的就是:打造一个 “全自动、大规模、高质量” 的 EV 分离平台,解决这些痛点。实验对象主要是脐带干细胞来源的 EV(UCSC-EVs)——这是目前临床研究常用的 EV 类型,另外还用了免疫细胞、大蒜来源的 EV,用来验证平台的 “通用性”,证明它不是 “专宠” 某一种 EV。

二、两大技术 “联手”,全程自动化

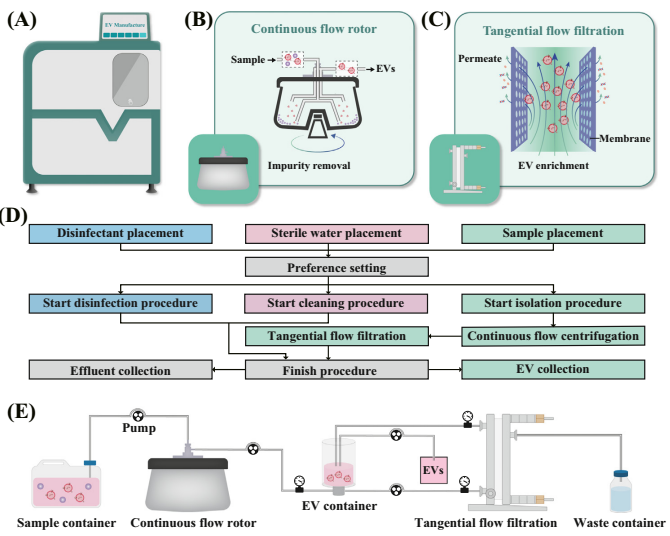

FACTORY 的核心秘诀,是把 “连续流离心” 和 “切线流过滤(TFF)” 这两个技术结合起来,再用一个中央控制台实现全流程自动化,咱们一步步说:

第一步是 “去杂质”:细胞培养液先被泵进一个钛合金做的连续流离心转子(容量 3L),在 4℃、3000g 的转速下转 30 分钟,细胞碎片这些大杂质会被甩出去,剩下的 “干净上清” 会自动从侧面流出,不用像传统 UC 那样,还得手动倒上清、换管子。

第二步是 “抓 EV”:干净的上清会进入 TFF 模块。这里的关键是一张 100kD 的滤膜——和传统 “死端过滤”(液体垂直冲膜,容易堵)不一样,TFF 让液体平行流过膜表面,像 “顺着膜面擦”,这样水和小于 100kD 的小分子蛋白、核酸会漏到废液桶,而 EV 因为比膜孔大,会被截留在膜之间,还能循环浓缩。

整个过程不用人碰:从样本放进容器,到最后 EV 被自动送到 “收集舱”,全靠中央控制台控制—— 你可以选 “消毒”、“冲洗”、“样本处理” 模式,比如选 “样本处理”,机器会自己完成离心、过滤、浓缩,全程密封,避免污染。对比一下传统 UC:处理 10L 样本,得反复分装到离心管,离心完手动 resuspend,光步骤就多了 10 几步,效率差远了。

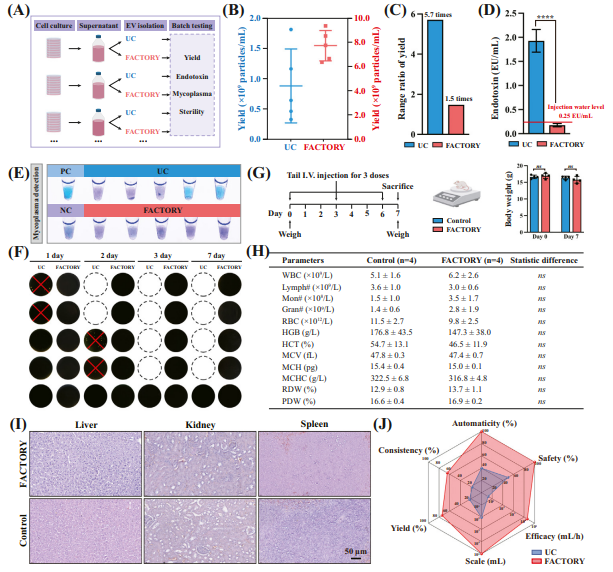

图:全自动收集技术原理、FACTORY的设计和操作

三、FACTORY 的 “成绩单”

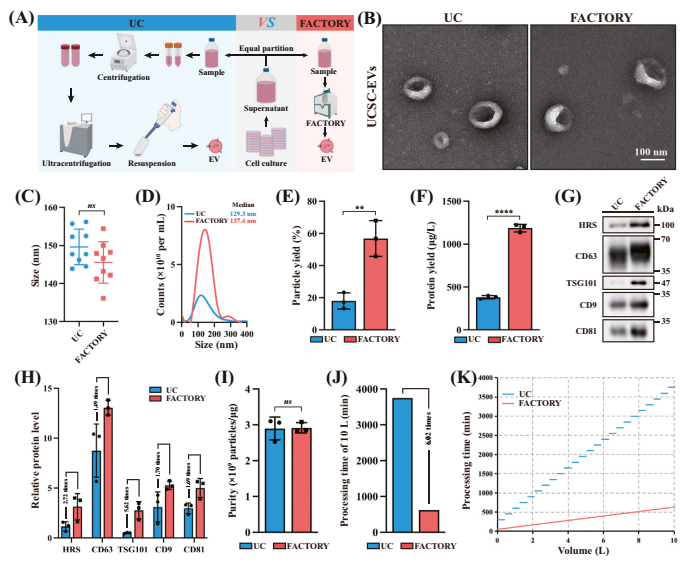

研究团队把 FACTORY 和传统 UC “拉出来遛了遛”,从形态到功能,从实验室数据到动物实验,全方位验证,结果相当亮眼:

1. 长得一样好,产量翻三倍

用透射电镜(TEM)观察,FACTORY 分离的 EV 和 UC 的一样,都是典型的 “杯状”(这是负染色的正常现象),说明形态没被破坏;纳米颗粒追踪分析(NTA)显示,两者的粒径也没显著差异(都在 137nm 左右)。但产量上,FACTORY 直接 “碾压” UC:相同体积的培养液,FACTORY 分离的 EV 粒子产量是 60%,而 UC 只有 20%;蛋白产量更直观,FACTORY 是 UC 的 3 倍。

Western blot 实验还发现,FACTORY 分离的 EV 里,HRS、CD63、TSG101 这些 EV 特有的标志物,表达量比 UC 高 1.49-5.62 倍——这不是因为纯度差,而是产量高,因为两者的 “粒子/蛋白比” 差不多(2.92×10⁹ vs 2.90×10⁹),说明 FACTORY 分离的 EV 又多又纯。

效率方面更不用比:处理 10L 样本,FACTORY 只用 UC 约 1/6 的时间;而且样本量越大,FACTORY 的优势越明显。更惊喜的是,FACTORY 还能分离免疫细胞来源的 EV 和大蒜来源的 EV,说明它不是 “偏科生”,通用性很强。

2. EV 标志物更丰富,亚群也一致

为了确认 FACTORY 分离的 EV “身份正宗”,研究团队做了蛋白质组学分析:FACTORY 和 UC 分离的 EV,蛋白种类差不多,但 FACTORY 的 EV 里,CD9、CD81、syntenin 这些经典 EV 标志物的含量更高——相当于 “正品标识” 更清晰。

用 Leprechaun 芯片分析 EV 亚群(不同功能的 EV 亚群),发现 FACTORY 分离的 EV 里,最主要的是 CD63+CD9+CD81+ 三阳性亚群(占 69.4%),其次是 CD81+CD9+(11.1%),和 UC 分离的 EV 亚群比例差异不大。这说明 FACTORY 不仅能分离出 EV,还能保证 EV 的 “功能亚群” 和传统方法一致,不会因为自动化就漏掉关键亚群。

图:全自动采集技术和FACTORY的功能和效率验证

3. 关键的 “一致性” 和 “安全性”

临床用药最怕 “批次差异”——这次的药有效,下次的没效果,这和操作者水平有关。研究团队找了不同熟练度的人用 FACTORY 和 UC 分离 EV:结果 FACTORY 的批次产量差异只有 1.5 倍,而 UC 高达 5.7 倍。也就是说,不管是新手还是老手,用 FACTORY 都能做出差不多的 EV,而 UC 全看 “手感”。

安全性更关键:FACTORY 分离的 EV,内毒素水平始终低于 0.25 EU/ml(这是 FDA 规定的注射用水标准),而且 100% 无支原体、无菌;反观 UC,有超过 50% 的批次检测出支原体,还有些批次会有细菌污染——这在临床中是绝对不允许的,毕竟没人想打针的时候还打进支原体。

为了确认 “体内安全”,研究团队给 Balb/c 小鼠尾静脉注射 FACTORY 分离的 EV(1×10¹⁰个 / 次),连续注射几次后,小鼠体重没变化,血常规(白细胞、红细胞这些)、生化指标(肝肾功能相关)和对照组没差异,解剖后心脏、肝、脾、肺、肾的 H&E 染色也没看到炎症或损伤。

图:通过全自动收集技术和FACTORY分离的细胞外囊泡(EV)的一致性和生物安全性

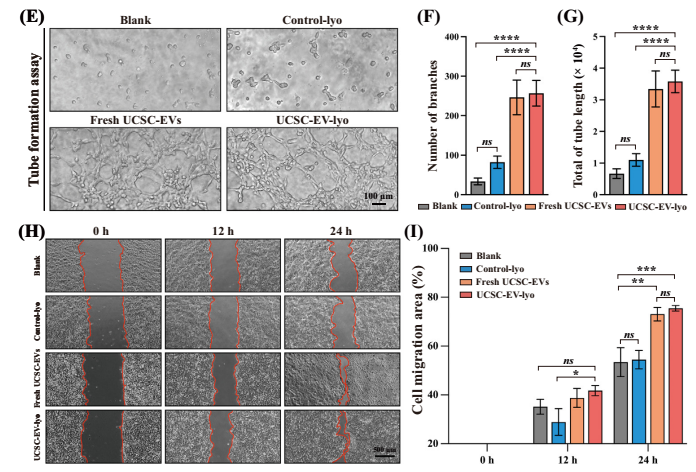

4. 冻干存 1 年还能用,伤口愈合效果拉满

EV 不好储存是个大问题,研究团队用 FACTORY 分离了大量 UCSC-EVs,把它们做成冻干粉末(UCSC-EV-lyo),这样室温就能存,不用冻在 - 80℃冰箱。结果很惊喜:冻干 1 年后复溶,EV 的粒径、粒子数和新鲜的几乎一样,TEM 下还是杯状,标志物也没丢;而且还能促进血管内皮细胞成管(血管生成是伤口愈合的关键),也能让角质形成细胞(皮肤细胞)迁移更快,和新鲜 EV 的功能没差别。

最实际的是动物伤口实验:给 BALB/c 小鼠做了 1cm 直径的伤口(差不多是小鼠背上一个小硬币大小),直接把 UCSC-EV-lyo 敷在伤口上——粉末碰到伤口渗出液会快速溶解,还能当 “保护罩” 隔绝外界刺激。结果显示,从第 3 天到第 9 天,敷了 EV 粉末的伤口闭合速度明显更快,到第 12 天,这些伤口几乎全愈合了,而对照组还没长好。

图:通过全自动收集技术和FACTORY分离的细胞外囊泡(EV)的生物功能验证

Histological 分析更能说明问题:H&E 染色显示,EV 组的伤口长度更短;Masson 染色(看胶原)发现,EV 组的胶原纤维沉积更多、更整齐——胶原是伤口结痂和皮肤强度的关键;CD31 免疫组化(看血管)显示,EV 组的血管内皮细胞更多,说明血管生成更旺盛,能给伤口送更多营养。更贴心的是,这种 “外敷” 方式避免了注射带来的二次伤害,对临床应用来说更友好。

小结

如果把传统 EV 分离比作 “手工做蛋糕”——耗时、量少、每块口味可能不一样,那 FACTORY 就是 “全自动蛋糕工厂”:一键启动、量产稳定、还符合食品安全标准。它解决了 EV 临床转化的核心痛点:自动化告别 “人工依赖”,大规模满足临床剂量需求,高质量(无菌、无支原体、低内毒素)符合药用标准,还能把 EV 做成冻干粉末方便运输储存。

更重要的是,FACTORY 不止能分离脐带干细胞 EV,还能处理免疫细胞、植物来源的 EV,未来说不定还能分离肿瘤细胞 EV 用于诊断,或者整合载药功能,直接生产 “EV 药物”,相当于从 “EV 生产” 到 “EV 制药” 的全产业链。

或许不久的将来,我们不仅能在护肤品里看到 EV,还能在医院里用 EV 治疗伤口、修复组织,甚至对抗癌症 ——而这一切的起点,就是这个能 “量产优质 EV” 的 FACTORY 平台。毕竟,好技术要能落地治病,才是真的牛!

参考文献:

Liu XC, Tian JW, Xu JY, Chen LG, Ye ZW, Huang J, Wu LZ, Zhang ZL, Yu ZL, Chen G. Extracellular vesicle manufacture via FACTORY: fully automated collection technology and optimum machinery for clinical translational applications. Trends Biotechnol. 2025 Jul 31:S0167-7799(25)00259-8. doi: 10.1016/j.tibtech.2025.06.020. Epub ahead of print. PMID: 40750491.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。